(আগের দুটি অংশের লিংক দেওয়া থাকলো। আগ্রহী পাঠকেরা নিশ্চয়ই পড়বেন – https://thedoctorsdialogue.com/ancient-ayurveda-1/, https://thedoctorsdialogue.com/ancient-ayurveda-2/)

চরক-সংহিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে কিছু প্রাসঙ্গিক এবং “food for thought” বিষয় আলোচনা করে নেওয়া যায়। চরক-সংহিতা-য় মোট ১২০টি অধ্যায় আছে। ১২০ সংখ্যাটির কিছু তাৎপর্য আছে। সুশ্রুত-সংহিতা এবং অষ্টাঙ্গ হৃদয় (বৃদ্ধ বাগভট রচিত বলে ধরে নেওয়া হয়)-এও ১২০টি করে অধ্যায় আছে। আয়ুর্বেদের অন্য দুটি ক্ল্যাসিক হল গ্রন্থ হল কাশ্যপ-সংহিতা এবং ভেল-সংহিতা – এ দুটিতেও অধ্যায়ের সংখ্যা ১২০। চরক-সংহিতা-র ১২০টি অধ্যায় আবার ৮টি অংশে বিভক্ত – সূত্র-স্থান, নিদান-স্থান, বিমান-স্থান, শারীর-স্থান, ইন্দ্রিয়-স্থান, চিকিৎসা-স্থান, কল্প-স্থান, এবং সিদ্ধি-স্থান।

সূত্র-স্থান-এ রোগ এবং ও সুস্থতার বিভিন্ন কারণ ও ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা রোগ প্রতিরোধের উপায়াবলি নিয়ে। এতে ৩০টি অধ্যায় আছে।

নিদান-স্থান-এ রোগের কারণ, কীভাবে রোগের উৎপত্তি হয় ও বিস্তার লাভ করে এবং রোগ নিরূপণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে মোট ৮টি অধ্যায় আছে। সম্ভবত চরকের সময়ে যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি ছি ছিল সেগুলো নিয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিমান-স্থান-এ শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম ও উপাদানকে যেগুলো রোগের সৃষ্টি করে সেগুলোকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এবং একই সঙ্গে যেসব ওষুধ এবং অন্যান্য উপাদানে আরোগ্যের উপাদান আছে তাদেরকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এ বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়েছে। এতে ৮টি অধ্যায় আছে। এখানে মহামারি নিয়েও আলোচনা রয়েছে।

শারীর-স্থান-এ যেসমস্ত নিয়মাবলি জীবিত অস্তিত্বের জন্ম ও মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মোট অধ্যায় সংখ্যা ৮। উল্লেখযোগ্য, আয়ুর্বেদিয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভ্রুণের বৃদ্ধি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

ইন্দ্রিয়-স্থান-এ (মোট অধ্যায়ের সংখ্যা ১২টি) “prognostic signs and symptoms” নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মোট অধ্যায় সংখ্যা ১২টি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আধুনিক মেডিসিনে শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করার মধ্য দিয়ে যেভাবে রোগের organ localization of disease এবং নিখুত, নির্ভুল ডায়াগনোসিসের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, প্রাচীন আয়ুর্বেদে এর অস্তিত্ব ছিল না বলে মূলত prognosis তথা রোগের পরিণতির একটি যাত্রাপথ ও রূপ ধরার চেষ্টা করা হত। মডার্ন মেডিসিনে যেরকম প্রতিটি টেকনিক্যাল শব্দের অর্থ নির্ভুল, লক্ষ্যভেদী এবং একটি মাত্র অর্থ নিরূপণ করে, আয়ুর্বেদে শব্দ বা শব্দার্থ অনেক তরল এবং প্রেক্ষিত-নির্ভর। একই শব্দ বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে যা সপ্তদশ শতব্দী থেকে ক্রমবিকশিত আধুনিক মেডিসিনে সে fluidity এবং context-specfic হবার সুযোগ নেই। মেডিসিনের অন্তর্বস্তুর এই পরিবর্তনের মধ্য মেডিসিন আধুনিক এবং লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে। এর সাথে শবব্যবচ্ছেদের আবশ্যিক শিক্ষা মেডিসিনকে organ-localization of disease বুঝতে শিখিয়েছে। ফলে আধুনিক মেডিসিনের মৌলিক চলন ডায়াগনোসিস-কেন্দ্রিক, রোগকে খুঁজে নির্দিষ্ট চেহারায় চিহ্নিত করা। বিপরীতে, আয়ুর্বেদে মূলগতভাবে এই বৈশিষ্ট্য না থাকার জন্য রোগের বিচার সবসম্ইয়েই prognosis-centered। তাহলে আধুনিকতার ক্ষমতা ও জোর দৃঢ়বদ্ধ হল রোগ-নির্ণয়কে কেন্দ্র করে, অন্যদিকে “অনাধুনিক” আয়ুর্বেদের অভিমুখ থাকলো রোগের পূর্বলক্ষ্মণ নির্ণয় করার দিকে। এই পার্থক্যের প্রধান ভিত্তি হল শবব্যবচ্ছেদের বস্তুনির্ভর অব্জেক্টিভ জ্ঞান বনাম শবব্যবচ্ছেদহীন empirical এবং স্কল্যাস্টিক জ্ঞান। মিউলেনবেল্ড prognosis-এর চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে – “শুরুতেই এটা জোর দেওয়া কার্যকরী হবে যে, ভারতীয় মেডিসিনে একটি রোগের গতিধারা একটি বিকাশের বিরামহীন প্রক্রিয়া। একটি রোগ হল এমন কিছু যা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। প্রাথমিক লক্ষ্মণ বা পূর্বরূপ বিকশিত হয় পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্মণসমূহে বা রূপ-এ। আনুষঙ্গিক প্রকোপ বা উপদ্রব হল একটি মৌলিক রোগগ্রস্ত প্রক্রিয়ার ফলাফল। এই প্রক্রিয়ার শেষে হয় সুস্থ হয়ে ওঠে কিংবা মৃত্যুকালীন চিহ্ন বা অরিষ্ট ফুটে ওঠে … বহুক্ষেত্রেই এই সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে কাব্য ছন্দে রাখা হয়, গদ্যে বিবরণের চাইতে পদ্য স্মরণে রাখা সহজ।”[1]

চিকিৎসা-স্থান-এ রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলচনা রয়েছে – ৩০টি অধ্যায়ে বিস্তৃত। এ অধ্যায়ে চিকিৎসা-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনার বেশি জোর দেওয়া হয়েছে ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপরে।

কল্প-স্থান-এ যে বিষগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোকে ইংরেজিতে বললে বোঝার সুবিধে হবে – “dealing with formulary for administering emesis, purgation, enemata and inhalation therapies.” কল্প-স্থান-এ অধ্যায়ের সংখ্যা ১২টি।

সর্বশেষে সিদ্ধি-স্থান – “dealing with principles governing the administration of elimination therapies.” সিদ্ধি-স্থান-এ অধ্যায় সংখ্যা ১২টি। এ অধ্যায়ের গুরুত্ব হল, “পঞ্চকর্ম” সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে “পঞ্চকর্ম” নিয়ে একটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখা অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। সুখ্যাত নৃতাত্ত্বিক এবং সংস্কৃতজ্ঞ ফ্রান্সিস জিমারম্যান বলছেন যে, শুধু এটুকু আমাদের মাথায় রাখলে চলবেনা যে সুশ্রুত-সংহিতা এবং চরক-সংহিতা-র দৃঢ়বদ্ধ টেক্সট হিসেবে স্বীকৃতি পেতে ১০ থেকে ১৫ শতাব্দী লেগেছে এবং মধ্যযুগের বিভিন্ন ভাষ্য এতে যুক্ত হয়ে, এর সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে এত দীর্ঘ সময়কালে সমষ্টিগত চিন্তার জগতে প্রচুর ভাঙ্গাচোরা এবং পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি দেখিয়েছেন – “এধরনের পরিবর্তনের আরও মূলগত একটি উদাহরণ হচ্ছে পঞ্চকর্ম – পাঁচটি চিকিৎসা – এই শব্দটি। “পাঁচটি চিকিৎসা”-কে আর কোষ্ঠ বা দেহ পরিষ্কার করার জাতিবাচক বা জেনেরিক নাম হিসেবে দেখা পঞ্চকর্ম আদিতে সম্ভবত শোধন বা পরিশুদ্ধ করার চিকিৎসার সাথে সমার্থক ছিল, কারণ দুটি ক্যাটেগরিতেই অন্তর্ভুক্ত ছিল বমনোদ্রেককারক, রেচক, জোরালো এনেমা, এবং errhines বা নাক দিয়ে প্রবেশ করানো ওষুধ যা শ্লেষ্মা তৈরি করে। পঞ্চম প্রক্রিয়া ছিল রক্তমোক্ষণ (bloodletting)। যেহেতু সময়ের সাথে রক্তমোক্ষণ অপ্রচলিত এবং অব্যবহৃত হয়ে যায় ফলে একে বাদ দিয়ে নিয়ে আসা হয় তেলের এনেমা। এই টেকনিক্যাল পরিবর্তনগুলো এবং শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটালো চিকিৎসার দর্শনের ক্ষেত্রে আরও মূলগত পরিবর্তন – অপারেশনের চিকিৎ্সা থেকে অধিকতর মৃদু পদ্ধতি।”[2]

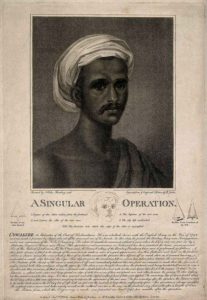

শল্য চিকিৎসার মৌলিক সমাধি সম্পূর্ণ হল। কিছু বিশেষ শল্য চিকিৎসা বেঁচে রইলো নীচু জাতের মাঝে পারিবারিক, পরম্পরাগত বৃত্তি হিসেবে। এরকম একটা বিখ্যাত উদাহরণ হল ১৭৯৪ সালে কাওয়াশজি-র কাটা নাক জোড়া লাগানোর কাহিনী।

টিপু সুলতানের বাহিনীর সাথে “গদ্দারি” করার জন্য সেসময়ের প্রচলিত শাস্তি অনুযায়ী কাওয়াসজির (নাম থেকে সিন্ধি মনে হয়) নাক কেটে দেওয়া হয়। পুণের এক কুমোর পরিবার (যারা ইট তৈরি করতো) তাদের শল চিকিৎসার ক্ষেত্রে পারিবারিক ঐতিহ্য ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কাওয়াসজির কাটা নাক জোড়া দেওয়া। আজকের পরিভাষায় প্লাস্টিক সার্জারির এহেন দক্ষতা প্রত্যক্ষদর্শী দু’জন ব্রিটিশ ডাক্তারকে (টমাস ক্রুসো এবং জেমস ট্রিন্ডলে) হতচকিত এবং বিমোহিত করে। কাটা নাক জোড়া দেবের এ ঘটনাটি ঘটেছিল ৯ অক্টোবর, ১৭৯৪। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডে সেসময়ের চালু ম্যাগাজিন Gentleman’s Magazine-এর অক্টোবর, ১৭৯৪ সংখ্যায় “Curious Chirurgical Operation” শিরোনামে ছাপা হয়। রিপোর্ট প্রেরণ করেছিল B. L ছদ্মনামে বারাক লংমেট।[3]

আঁকা এবং লিথোগ্রাফ করা ছবিও ছাপা হয়েছিল।

Courtesy: Wellcome Collection)

চরক-সংহিতা রচিত হয়েছে পদ্য এবং গদ্য উভয় মাধ্যমেই। একটি হিসেব দেওয়া যাক।

(১) সূত্র-স্থানঃ পদ্যের সংখ্যা ১৬৭০,

(২) নিদান-স্থানঃ পদের সংখ্যা ১০৩,

(বিমান-স্থানঃ পদ্যের সংখ্যা ৮৮,

(৪) শারীর-স্থানঃ পদ্যের সংখ্যা ২৩৬,

(৫) ইন্দ্রিয়-স্থানঃ পদ্যের সংখ্যা ৩৮১, (৬) চিকিৎসা-স্থানঃ পদ্যের সংখ্যা ৪৯৬১,

(৭) কল্প-স্থানঃ পদ্যের সংখ্যা ৩৩০, এবং

(৮) সিদ্ধি-স্থানঃ ৬৪৯এবং ১/২। সবমিলিয়ে ৮৪১৯টি শ্লোক পদ্যে এবং ১১১১টি শ্লোক গদ্যে রচিত হয়েছে।[4]

পদ্য ছন্দের (mnemonic verses) সুবিধে হচ্ছে যে, গুরু এবং শিষ্য উভয়েই সহজেই এসমস্ত শ্লোকগুলো স্মরণে রাখতে পারত এবং পরম্পরাবাহিত হয়ে ক্রমাগত যাত্রাশীল তাকে – যাকে আমরা “গুরু-শিষ্যপরম্পরা” বলে জানি। যদিও এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কারকর্তাদের (redactors) হাতে এর সংযোজন, বিয়োজন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নতুন করে লিখিত হয়, নতুন ভাষ্য যুক্ত হয়।

চরক-সংহিতা-র প্রথম অধ্যায় সূত্র-স্থান-এর মাঝে আবার বিভিন্ন ভাগ আছে। সে ভাগগুলো হল ৭টি চতুষ্ক-এ (quadratets) বিভক্ত। প্রতিটি চতুষ্ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। চতুষ্কগুলো এরকম –

(১) ভেষজ–চতুষ্ক (১ম থেকে ৪ নম্বর অধ্যা পর্যন্ত ওষুধ নিয়ে আলোচনা),

(২) স্বস্থ–চতুষ্ক (৫ম থেকে ৮ম অধ্যায় – স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলি),

(৩) নির্দেশ-চতুষ্ক (৯ম থেকে ১২শ অধ্যায়,যেখানে বিভন্ন বিষয়ে নিরদেশাবলি অয়েছে),

(৪) কল্পনা–চতুষ্ক (১৩ থেকে ১৬ নম্বর অধ্যায়, যেখানে রোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে),

(৫) রোগ–চতুষ্ক (১৭ থেকে ২০ নম্বর অধ্যায়, এখানেও রোগের আরও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে),

(৬) যোজনা–চতুষ্ক (২১ থেকে ২৪ নম্বর অধ্যায়, যেখানে বিভিন্ন চিকিৎসার ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে), এবং

(৭) অনুপান-চতুষ্ক (২৫ থেকে ২৮ নম্বর অধ্যায়, যেখানে খাদ্য এবং পানীয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে)।

বাকি অধ্যায়গুলোতে আর চতুষ্ক নেই। এখানে চিত্তাকর্ষক হল, অধুনালুপ্ত বহু ছন্দে চরক-সংহিতা এবং অন্যান্য সংহিতাগুলো রচিত হয়েছে। ছন্দগুলোকে পরপর সাজালে এরকম হবে – (১) অনুষ্টুভ, (২) ইন্দ্রবজ্রা, (৩) উপেন্দ্রবজ্রা, (৪) উপজাতি, (৫) বংশস্থা, (৬) ইন্দ্রবংশা, (৭) স্বাগতা, (৮) পুষ্পিতাগ্রা, (৯) রুচিরা (প্রভাবতী), (১০) কুসুমিতা-লতা-বেল্লিতা, (১১) বিয়োগিনী, (১২) আর্যা, (১৩) গীতি, এবং (১৪) উদ্গীতি।[5]

এখানে লক্ষ্যণীয়, চক্রপাণি (১১শ শতক) তাঁর চরক-সংহিতা-র ওপরে ব্যাখ্যায় সূত্র-স্থান-এর সূত্রসমূহকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন – (১) গুরু-সুত্র (যেখানে গুরু তাঁর মতামত দিচ্ছেন), (২) শিষ্য-সূত্র (যেখানে শিষ্যরা প্রশ্ন করছে বা গুরুর কাছ থেকে জানতে চাইছে, (৩) প্রতি-সংস্কারতৃ-সূত্র (যেখানে সংস্কারকর্তাদের নিজস্ব মতামত রয়েছে), এবং (৪) একীয়-সূত্র (যেখানে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করছেন)।[6] আরেকটি বিষয় হল, কিছু অধ্যায়ের শিরোনাম বুঝিয়ে দেয় কী বিষয়ে অধ্যায়ে আলোচনা হবে, প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম “দীর্ঘজীবিতীয়’ অধ্যায় এবং সমগ্র অধ্যায়ের আলোচনাও হয়েছে এ বিষয় নিয়ে। আবার নবম অধ্যায়ের শিরোনাম “খুড্ডাক চতুষ্পাদ” অধ্যায়। এ অধ্যায়ে শিরোনাম অনুযায়ী আলোচনা হয়নি। বরঞ্চ একটি তথ্য যোগ করা যেতে পারে – খুড্ড অর্থে অল্প, বা ছোট এবং এ কথা থেকে “খুড়ো” কথা চালু হয়েছে। খুড্ডা বা খুল্লতাতকে “খুড়ো” বলা হয়।

খ্যাত সংস্কৃত স্কলার ডমিনিক য়ুজাস্তিক চরক-সংহিতা থেকেই উদ্ধৃত করে আয়ুর্বেদের পাঠকদের জন্য তাঁর সাহায্যকারী গ্রন্থে একটি অংশের শিরোনাম দিয়েছেন “Caraka on eight sets of three”।[7] এর অর্থ বাংলায় করলে দাঁড়ায় ৩ ধরনের কাজের ৮টি সমাহার। সূত্র-স্থান-এর ১১ নম্বর অধ্যায় হল “তিস্রৈষণীয়” অধ্যায়। এ অধ্যায়ে য়ুজাস্তিক কথিত “eight sets of three”-র ব্যাখ্যা রয়েছে। বলা হয়েছে – যে পুরুষের মন, বুদ্ধি, পৌরুষ ও পরাক্রম অব্যাহত, যিনি সম্যকভাবে ইহ ও পর উভয়লোকের হিতকামনা করে থাকেন , তাঁর এই তিনটি বিষয়ের সর্বতোভাবে অন্বেষণ করা কর্তব্য। যেমন প্রাণ, ধন ও পরলোক। অর্থাৎ জীবনের ৩টি লক্ষ্য কথিত হল। (সূঃ ১১.৩) কেন প্রাণ তথা আয়ুকে প্রথমেই রাখা হচ্ছে? কারণ প্রাণত্যাগই সর্বত্যাগ। সুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষার সাহায্যে এবং রোগ হলে রোগ শান্তির ফলে প্রাণ অনুপালন করা হয়। (১১.৪)

এরপরে আসে ধনের আকাঙ্খা। প্রাণরক্ষার পরে ধন অন্বেষণ করা কর্তব্য। কারণ উপকরণহীন নির্ধনের দীর্ঘায়ু লাভ হয় না। এ কারণে উপক্রণহীন নির্ধনের চেয়ে বেশি পাপী কেউ নেই। যে যে উপায় অবলম্বন করলে ধন উপার্জন হয় সেগুলো হল – কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ও রাজসেবা ইত্যাদি। এছাড়াও বিজ্ঞ মানুষেরা ঘৃণা করেন না, এরকম অনেক উপায়ে ধন উপার্জন করা যায়। এভাবে চললে পুরুষ যাবজ্জীবন সম্মানের সাথে কালযাপন করতে পারেন। (১১.৫)

“উপকরণহীন নির্ধনের চেয়ে বেশি পাপী কেউ নেই” – এই শব্দবন্ধের মধ্য দিয়ে সমাজের একটি বিশেষ বর্গের কথা বলা হচ্ছে, এটা সহজেই অনুমেয়। এবং “কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ও রাজসেবা ইত্যাদি” কথার মধ্য দিয়েও চরকের সময়কার সমাজে এক বিশেষ শ্রেণীর কথাই বোঝানো হচ্ছে।

এরপরে আসছে তৃতীয় তথা পরলোকৈষণার প্রসঙ্গ, যা অনুসরণ করা কর্তব্য। এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে, ইহলোক থেকে বিচ্যুত হলে আবার জন্ম হবে কিনা এ বিষয়ে অনেকের সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ হল, অনেকে প্রত্যক্ষবাদী। পুনর্জন্ম অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং তাঁরা পুনর্জন্ম স্বীকার না করে নাস্তিক্যমত অবলম্বন করেন। পক্ষান্তরে অন্য সম্প্রদায় আপ্তোপদেশ (ঋষিবাক্য এবং যাদের উপদেশ ও কর্তৃত্বকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া হয়) ও শ্রুতি (ঋগ্বেদ অনুসারে কোন পথ, এই অর্থে পরম্পরাগতভাবে বেদের অপর নাম শ্রুতি) অনুসারে পুনর্জন্ম আছে, এ কথা বলে থাকেন। (১১.৬)

মিউলেনবেল্ড পুনর্জন্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন – “The existence of of the other world and of rebirth (punarbhava) is defended against the views of opponents and established through the four means of examination (parīkṣā): āptopadeśa (authoritative statement), pratyakṣa (perception), anumāna (inference) and yukti (reasoning). The fourfold examination is described and applied to the problem whether or not rebirth is a reality. The result of investigation is positive, which justifies the desire of the other world.”[8] (সূঃ ১১.৩-৩৩)

এর অব্যবহিত পরে চরক-সংহিতা-য় বলা হচ্ছে, “এ বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নাস্তিক্য বুদ্ধি ও সংশয়ভাব পরিত্যাগ করবেন।” (১১.৭) এখানে এসে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ও সংগত কারণেই পাঠকের মনে আসবে – এ অংশটিতে কী চার্বাকপন্থী বা চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের ছাপ আছে যে ছাপকে পূর্ণত নাকচ করতে না পেরে মূল টেক্সটে স্থান দিতে হয়েছে? আবার এ চিন্তার প্রভাবকে অবদমিত করা ও মুছে ফেলার জন্য “আপ্তোপদেশ” এবং “শ্রুতি”র প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হল? আপ্তোপদেশ সম্পর্কে চরক বলেছেন – “যাঁরা জ্ঞান ও তপোবলে রাজঃ ও তমোগুণ বিমুক্ত হয়েছেন, যাঁরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনকালের বিষয়ে বিশদভাবে জানতে সক্ষম, যাঁদের জ্ঞান সবসময়েই সব বিষয়ে অব্যাহত, সেই তপো্যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণই শিষ্ট, বিবুদ্ধ এবং আপ্তপুরুষ … এই সব পুরুষের উপদেশকে আপ্তোপদেশ বলে। আপ্তোপদেশ একটি প্রধান প্রমাণ।” (সূঃ ১১.১৮-১৯)

মিউলেনবেল্ড বলছেন – “In my opinion, Caraka’s list of sages, many of whom are known from Vedic literature, may have been inserted in order to stress the connection between āyurveda and the Vedic tradition, the orthodoxy of its teachings, and its association with the brāhmaṇas.”[9]

য়ুজাস্তিকের উত্থাপিত প্রসঙ্গে ফিরে যাই। এখানে আলাদা করে উল্লেখ করা দরকার যে, অনুমান-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া – যুক্তিসিদ্ধ কোন পৌঁছনোর ক্ষেত্রে। “যা প্রত্যক্ষপূর্ব, ত্রিবিধ এবং তিনকালেই অনুমেয় হয়, তাকে অনুমান বলে। অনুমান প্রত্যক্ষপূর্ব অর্থাৎ আগে যা প্রত্যক্ষ্য করা গেছে সে সম্বন্ধেই করা যায় (উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আগুন ও ধোঁয়ার সম্পর্ক)। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান কখনওই হতে পারেনা। অনুমান তিন ধরনের – কারণানুমান, কার্যানুমান এবং সামান্য দৃষ্টানুমান। … আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি – এই চার ধরনের প্রমাণের সাহায্যে পরীক্ষা হয়ে থাকে। এছাড়া পরীক্ষার অন্য কোন উপায় নেই। … বেদকে আপ্তাগম বলে। বেদ ব্যতীত অপরাপর যেসব শাস্ত্র বেদের অবিরোধী … তাদেরকেও আপ্তাগম।” (সূঃ ১১.২০-২৭)

সহজেই বোঝা যায়, text-as-authority-র একটি নির্মাণ হল। অর্থাৎ কী পড়া হবে, কী পড়া হবেনা সেটা শাস্ত্রকারেরা নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। দার্শনিকভাবে এরকম একটি অবস্থান বর্তমান শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্পের সাথে যথেষ্ট মানানসই। অর্থাৎ, আয়ুর্বেদের সেক্যুলার চরিত্রের ওপরে আরেকটি স্তর যুক্ত হল – গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের স্তর।

এখানেই আয়ুর্বেদের প্রধান সংকট এবং পরবর্তীতে শরীরের কাটাছেঁড়া ক্রমাগত আয়ুর্বেদের মূল চরিত্র ও কাঠামো থেকে দূরে আরও দূরে সরে গেছে। অধুনাকালে আরেক আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ কেনেথ জিস্ক তাঁর Asceticism and Healing in Ancient India গ্রন্থে মনে করিয়ে দেন যে, শবব্যবচ্ছেদ কোন সময়েই গৃহীত পদ্ধতি ছিলনা কারণ শবব্যবচ্ছেদ করতে গেলে চিকিৎসক এবং ছাত্রদের অতি অপবিত্র এবং নোংরা বস্তুর সংস্পর্শে আসতে হবে যা ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুমোদিত নয়। ফলে, তাঁর ধারণা, ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিবেশে আয়ুর্বেদের জ্ঞানের এবং কৃৎ-কৌশলের পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। তিনি বৌদ্ধদের সার্বিক চিকিৎসার জ্ঞান ও ধরণের থেকে আহরণের কথা বলেছেন।

এর আরেকটি উদাহরণ আমরা দেখবো মহর্ষি ও আয়ুর্বেদের ঋষিদের (কাঙ্কায়ন ও ভরদ্বাজের মধ্যে পুরুষের সৃষ্টি ও তার রোগসমূহের প্রতিকার নিয়ে যখন বিসম্বাদ তৈরি হয়েছে) মধ্যে যখন প্রাণবন্ত বিতর্ক চলছে তখন বিতর্কে অংশগ্রহণকারী ঋষিদের থামিয়ে দিয়ে পুনর্বসু বলেন –

“তথর্ষীণাং বিবদতামুবাচেদং পুনর্বসুঃ।

মৈবং বোচত তত্ত্বং হি দুষ্প্রাপং পক্ষসংশ্রয়াৎ।।(সূঃ ২৫.২৬)

বাদানু সপ্রতিদাংশ্চন বদন্তো নিশ্চিতানিব।

পক্ষান্তং নৈব গচ্ছন্তি তিলপীড়কবদ্গতৌ।। (সূঃ ২৫.২৭)

মুক্ত্বৈবং বাদসঙ্ঘট্টামধ্যানুচিন্ত্যতাম।

নাবিতে তমস্কন্ধে জ্ঞেয়ে জ্ঞানং প্রবর্ততে।। (সূঃ ২৫.২৮)”

(ঋষিদের এরকম “বাদসংঘট্ট” শুনে ভগবান পুনর্বসু বললেন, আপনারা এরকম বাগ্-বিতণ্ডা করবেন না। কেননা এক পক্ষ নিশ্চয় করে তর্কবিতর্ক করলে যথার্থতত্ত্বে উপনীত হওয়া দুষ্কর। একপক্ষসংশ্রয়ী বাদ প্রতিবাদকারী কখনও তত্ত্বাবাধারণ করতে পারেনা। যেমন ঘানিগাছের উপরিস্থ লোক ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে কোন গম্যদেশ পায়না, পরন্তু একই জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, একপক্ষ সংশ্রয়ী ব্যক্তির সম্বন্ধেও সেরকম ঘটনা ঘটে। এরপরে পুনর্বসু বলেছিলেন, আপনারা এই বাদসঙ্ঘট্ট পরিত্যাগ করে অধ্যাত্মবিষয়ের চিন্তা করুন। তমোরাশি দূরীভুত না হলে কখনই জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায় না।)

এবং এখানেই সে বিতর্কের ইতি ঘটেছিল। লক্ষ্যণীয় যে, এক বিশেষ পটভূমিতে শব্দ এবং ব্যক্তির ভূমিকা কিভাবে কর্তৃত্বকারী এবং normative হয়ে ওঠে।

মিউলেনবেল্ড তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণে জানান – “The Caraka– and Susrutasamhita contain numerous passages that seem to indicate that philosophical concepts did not fit in well with medical doctrines. The Carakasamhita also clearly shows the eclectic attitude towards philosophical systems that is typical of physicians in general … Later, in the age of the great commentators, the scene has evidently changed. Authors, in particular some of them, like Cakrapanidatta for example, devoted much energy to the interpretation of the classical texts in agreement with philosophical doctrines that had become authoritative.”[10] (“চরক– এবং সুশ্রুতসংহিতা-য় এমন সুপ্রচুর পরিচ্ছেদ আছে যা থেকে বোঝা যায় মেডিক্যাল নীতিমালার সাথে দার্শনিক ধারণা ঠিক মতো খাপ খাচ্ছেনা। চরক-সংহিতা পরিষ্কারভাবে দেখায় যে বিভিন্ন দর্শনের প্রতি সমন্বয়ধর্মী (eclectic) দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে যা সেসময়ের চিকিৎসকদের একান্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। সুশ্রুতের সংহিতা এমনকি খোলাখুলিভাবে এই সমন্বয়ধর্মী এবং সহনশীল বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর স্বপক্ষে স্পষ্ট সওয়াল করে। … পরবর্তী সময়ে, বিখ্যাত ব্যাখ্যাকারদের যুগে, যেমন উদাহরণ হিসেবে চক্রপাণিদত্ত, প্রচুর শক্তি ব্যয় করা হয়েছিল কীভাবে ক্ল্যাসিকাল টেক্সটগুলোকে সমসাময়িক দর্শনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করে তোলা যায় এবং এগুলো কর্তৃত্বকারী হয়ে উঠেছে।”)

অনেকটা সময় পরে পুনরায় য়ুজাস্তিকের উত্থাপিত প্রসঙ্গে ফিরে এলে দেখবো, ২য় ত্রিভাগ হল – “মন, আত্মা ও শরীর, এরা তিনটি দণ্ড বা স্তম্ভের মতো। অর্থাৎ যেমন তিনখানি দণ্ডের সংযোগে একটি ত্রিদণ্ড প্রস্তুত হয় এবং তার ওপরে দ্রব্যসমূহ রাখতে পারা যায়, সেরকম মন, আত্মা ও শরীরের সংযোগেই লোক সকল জীবিত রহিয়াছে…” (সূঃ ১.৪২) এরপরে প্রত্যেকটি অংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। এবং অনুসন্ধানী গবেষকেরা এর ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন। বিশেষ করে “সামান্য” (universal) এবং “বিশেষ” সম্পর্কে আলোচনা সবিশেষ। বৈশেষিক দর্শনে এই দুটি বর্গ নিয়ে সুগভীর এবং বিস্তারিত আলোচনা। কিন্তু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল সাধারণ দর্শনের আলোচিত বর্গ আয়ুর্বেদের মতো চিকিৎসা-কেন্দ্রিক শাস্ত্রে কীভাবে গৃহীত ও প্রযুক্ত হয়েছে।

এ বিষয়ে পথিকৃৎ আলোচনা করেছেন Antonella Comba। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী – “It is true that the Carasṃhitā formulates the definition of of the universals and of the particulars in a way which differs from that of the Vaiśeṣikasütras: by means of metonymies and elipses it points out the gnoseological function, at once unifying and differentiating, universal-particulars, rather than deducing their existence.”[11]

৩য় ত্রিভাগ হল “বল”। সুত্রস্থান-এ বলা হয়েছে – বল তিন ধরনের। যেমন – সহজ বা সহজাত, কালজ তথা বয়সের সাথে যে বল থাকে, এবং যুক্তিকৃত। শরীর ও মনের স্বভাবসিদ্ধ যে বল, তাকে সহজ বল বলে। রৃতু বিশেষ বা বয়োবিশেষে যে বল জন্মে, তাকে কালজ বল বলে। এবং পুষ্টিকর আহার ও পরিশ্রম ইত্যাদির সাহায্যে যে বল জন্মে, তাহাকে যুক্তিকৃত বল বলা হয়। (সূঃ ১.৩৬) [the three types of strength (bala): dependent on none’s constitution (sahaja), on time (kālaja) and one’s way of life (yuktikṛta)][12]

৪র্থ ত্রিভাগ হল রোগের ৩টি উৎস বা কারণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রূপ রস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়জনিত কারণ, কর্ম ও কাল – এদের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ। (সূঃ ১১.৩৭) এ অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গিয়ে বলা হচ্ছে – “শারীরিক, মানসিক ও বাচিক – এই ত্রিবিধ কর্মের এরকম ত্রিবিধ যোগকে প্রজ্ঞাপরাধ জনিত বলে জানবে।” (সূঃ ১.৪০)

এখানে য়ুজাস্তিক একটি নোট যোগ করেছেন। তাঁর ব্যাখা অনুযায়ী – “This ‘violation of good judgement’ (prajṅāpradha) is a concept of central importance in Caraka’s Compendium, and represents the most fundamental idea of disease caustation in his system.”[13] সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ব্যাখ্যা অনুযায়ী – “যখন যথাসময়ে খাদ্যগ্রহণ করা হয়না, কিংবা যথাসময়ে করণীয় কাজ করা হয়না, তখন এগুলো সবই বুদ্ধির অপব্যবহার এবং এ কারণে সমধর্মী কাজগুলো প্রজ্ঞাপরাধ-এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।”[14]

৫ম ত্রিভাগ হল – ৩ প্রকার রোগ। এর যথাক্রমে নিজ, আগন্তু ও মানস। তার মধ্যে শারীরিক বায়ু পিত্ত ও কফ জনিত রোগের নাম নি বা দোষজ।আর ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও বিভিন্ন অভিঘাতের কারণে যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাদেরকে আগন্তু রোগ বলে। তাছাড়া ইষ্ট বস্তুর অলাভ এবং অনিষ্টের সমাগম বশতঃ যে রোগ জন্মে, তাকে মানস রোগ বলে।” (সূঃ ১.৪৫)

৬ষ্ঠ ত্রিভাগ হল – ৩টি রোগমার্গ বা রোগের পথ। “বাহ্য রোগমার্গ, মধ্যম রোগমার্গ ও আভ্যন্তর রোগমার্গ। শাখা, মর্ম, অস্থিসন্ধি ও কোষ্ঠ (আয়ুর্বেদে সাধারণত আধুনিক ধারণানুযায়ী অন্ত্র বোঝানো হয়েছে) – এই চারটি স্থান এদের আশ্রয়স্থল। রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র এই সাতটি ধাতু এবং ত্বককে শাখা বলে। এই শাখা বাহ্য রোগমার্গ। বস্তি (এর কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ আয়ুর্বেদে নেই – যেমন the lower belly, hypogastric or pubic region, the bladder ইত্যাদি), হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি স্থানকে মর্মস্থান বলে। … (সূঃ ১১.৪৮-৪৯)

মর্ম ও মর্মস্থান আয়ুর্বেদের আলোচনায় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। এ নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

৭ম ত্রিভাগ হল – তিন ধরনের বৈদ্য। এরা হল ছদ্মচরবৈদ্য (জাল অর্থে), সিদ্ধ-সাধিত বৈদ্য এবং বৈদ্যগুণযুক্ত বৈদ্য। এদের মধ্যে বৈদ্যের ভাণ্ড, পুস্তক, অবলোকন (চেহারা) এবং বেশ ধারণ করে যেসব মূর্খলোক নিজেদেরকে বৈদ্য বলে পরিচয় দেয়, তাদেরকে ছদ্মচরবৈদ্য বৈদ্য বলে। … যে সমস্ত বৈদ্য ওষুধ প্রয়োগ জ্ঞানে সিদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, কার্যকুশল, আরোগ্যদাতা এবং প্রাণরক্ষক, বৈদত্ব তাদেরই আছে। তাদেরকেই যথার্থ বৈদ্য বলা হয়।” (সূঃ ১১.৫০-৫৩)

৮ম ত্রিভাগ হল – ৩ প্রকার ওষুধ। এগুলো হল – দৈবব্যপাশ্রয়, যুক্তিব্যপাশ্রয়, এবং সত্ত্বাবজায় … অহিতকর বিষয়সকল থেকে মনকে নিবৃত্ত করার নাম সত্ত্বাবজায়। (সূঃ ১.৫৪-৫৫) এরপরে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা আমাদের আলোচনার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু অধ্যায়ের একেবারে শেষভাগে বলা হয়েছে – “আত্মহিতৈষী ব্যক্তি রোগ জন্ম নেবার আগেই হোক, বা রোগ থাকাকালীনই হোক, ওষুধ সেবন করে প্রতীকার করতে যত্নবান হবেন।”

এখানে লক্ষ্যণীয় যুক্তিব্যপাশ্রয়, এবং সত্ত্বাবজায় অংশদুটি এবং ধার্মিক আচরণ বা দৈবী শক্তির পরিবর্তে “ওষুধ সেবন করে প্রতীকার করতে যত্নবান হবেন” বাক্যটি। আয়ুর্বেদে ঘোর বস্তু-নির্ভর বা বস্তুবাদী দর্শনের উপস্থিতির এ হল গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এর ওপরে কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের স্তর জুড়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষ্যকারের হাতে, সে এক উদ্দীপক ইতিহাসচর্চা। আমরা পরের অংশগুলোতে এ বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করবো।

_______________________________

[1] Meulenbeld, The Madhavanidana, p. 612

[2] Francis Zimmermann, “Terminological Problems in the Process of Editing and Translating Sanskrit Medical Texts” in Approaches to Traditional Chinese Medical Literature, ed. Paul Unschuld (Kluwer Academic Publisher, 1989), 141-151. Quotation on p. 149.

[3] B. L, “Curious Chirurgical Operation”, Gentleman’s Magazine October 1794, vol. 64 (part 2): 891-893.

[4] বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ Agnivesa’s Caraka- Saṃhitā (Text with English Translation & Critical Exposition Based on Cakrapaṇidatta’s Āyurveda Dỉpika), Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash, vol. 1 (Chowkhamba Sanskrit Sries Office, 1976), p. xxvii.

[5] প্রাগুক্ত, পৃঃ xxvii-xxviii.

[6] প্রাগুক্ত, পৃঃ xxviii.

[7] Dominik Wujastyk, The Roots of Ayurveda: Selections from Sanskrit Medical Writings (Penguin Books, 1998), pp. 60-74.

[8] Meulenbeld, HIML, IA, p. 15.

[9] Meulenbed, HIML, 1A, p. 10.

[10] Meulenbeld. “The many faces of Āyuvda”, Ancient Science of Life January-April 11992, XI (3 & 4): 106-113.

[11] Antonella Comba, “Universal (sāmanya) and Praticular (viśeṣa) in Vaiśeṣika and Āyurveda”, Journal of European Āyurvedic Socciety (JEAS hereafter) 1990, 1: 7-32, Quotation on p. 29.

[12] Meulenbeld, HIML, IA, p. 15.

[13] Wujastyk, The Roots of Ayurveda, p. 69, fn. 24.

[14] S. N. Dasgupta, A History of Indian Philosophy, vol. 2, 1991, p. 321.

কি লিখবো ভেবে পাচ্ছিনা। এতটাই তথ্যসমৃদ্ধ যে ভেবে কুল পাচ্ছি না কতটা অগাধ নিষ্ঠা সহকারে তুমি এবং কতটা পরিশ্রম সহকারে তুমি কাজটা ও পড়াশোনা করো। প্রণাম নিও কাকু।