শুরুর আলোচনা

চরক-সংহিতা-র সূত্রস্থন-এর ১১শ অধ্যায়ে আছে – “শস্ত্র দ্বারা ছেদন (excision), ভেদন (incision), ব্যধন (puncturing), দারণ (rupturing), লেখন (scraping), উৎপাটন (extraction), পৃচ্ছন (rubbing with a substance rough surface), সীবন (suturing) ও এষণ (probing) এবং ক্ষার ও জলৌকা (জোঁক) দ্বারা রোগ নাশ করাকে শস্ত্র প্রণিধান বলে।” (সূঃ ১১.৫৫)

সূত্রস্থান-এ শস্ত্রের (surgical procedures) এসেছে বটে, তবে শস্ত্র শিক্ষার জন্য এই সংহিতাকে নির্বাচন করা হয়নি কিংবা, বলা যায়, এই সংহিতায় আলোচনার প্রধান বিষয় বলা যেতে পারে internal medicine। শস্ত্র শিক্ষা এবং বিভিন্ন শল্য-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার এবং অন্যান্য বিষয়ে অতিবিস্তৃত আলোচনার জন্য রয়েছে সুশ্রুত-সংহিতা। চরক-সংহিতা-য় আধুনিক পরিভাষায় বলা যায় internal medicine-সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। আর, একটু মোটা দাগে বললে, সার্জারি-সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে সুশ্রুত-সংহিতা-য়। ফলে, ধরে নেওয়া যায়, দু’ধরনের শিক্ষাবিধির মধ্যে পার্থক্য থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এ কারণে শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষকের নির্বাচন, ছাত্রের নির্বাচন, কী কী শিখতে হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক কি ধরনের আলোচনা হবে ইত্যাকার বিবিধ প্রশ্ন ২টি সংহিতা-য় ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিতে হয়েছে।

এখানে প্রসঙ্গত আমাদের নজরে থাকা দরকার যে, চিকিৎসা-সংক্রান্ত এই সংহিতাগুলোতে (চরক-, ভেল-, হারিত– এবং সুশ্রুত-সংহিতা) দৈব্যপাশ্রয় চিকিৎসা থেকে ক্রমান্বয়ে যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসায় উত্তরণ ঘটছে। এবং “early ayurvedic literature”-এ মন্ত্রের কোন বড়ো ভূমিকা নেই। এর একটা খোঁজ পাওয়া যাবে পূর্ণ সংহিতার রচনাংশে কত সংখ্যক মন্ত্রের ব্যবহার থাকছে, তার ওপরে।[1] Vitus Angermier উল্লেখিত প্রবন্ধে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সুবিশাল চরক-সংহিতা-য় মাত্র ২৫টি রচনাংশে মন্ত্রের ব্যবহার আছে।

Angermier একটি টেবিল তৈরি করে বিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়েছেন[2] –

Types of mantras and responsibilities

CS BhS HS SS KS

passages referring to mantras 25 5 8 17 10

passages with specific mantras 6 1 5 9 3

number of mantras 7 1 27 ~12 4

identifiable vedic mantras 2 0 13–18 3 0

without specified mantras 19 4 3 8 7

size of the compilation (CS = 100) 100 24 27 86 31

এ প্রসঙ্গে আমরা একবার স্মরণ করে নিই যে, মিউলেনবেল্ড চরক-সংহিতা-র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে দেখিয়েছেন – যদিও বলা হয় এতে ১২,০০০ শ্লোক রয়েছে, যা তাঁর ধারণায় “spurious”, কিন্তু কার্যত চরক-সংহিতা-য় পদ্যে রচিত (verses) শ্লোকের সংখ্যা ৯,০৩৫ এবং গদ্যে রচিত (proses) শ্লোকের সংখ্যা ১,১১১।[3] ফলে ১২,০০০ শ্লোকের কাহিনি লোকশ্রুতিতে চালু এবং পণ্ডিতদের মদত-পুষ্ট একটি ভেজাল-মিশ্রিত তথ্য।

সূত্রস্থান-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে – “যারা চিকিৎসকের বেশ ধারণ করে চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত হয় তারা মানবদের কন্টকস্বরূপ। এ ধরনের ছদ্মবেশি ভিষকেরা রাজার অনবধানত বশতঃ রাজ্যে বিচরণ করতে পারে।” (সূঃ ২৯.৯) অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন এবং পি শর্মা অনুদিত চরক-সংহিতা-য় এ অংশটুকু ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে – “These men, wearing the robes of physicians, are the thorns of the world. Behaving after the manner of those whom they imitate, those persons, through the heedlessness of kings, move about in all countries.”[4]

এ আলোচনা থেকে অন্তত ৩টি বিষয় যথেষ্ট স্পষ্ট হয় – (১) চিকিৎসকদের বিশেষ পোশাক ছিল, (২) রাজার অনবধনতার জন্য ছদ্মবেশী চিকিৎসকেরা প্রকৃত চিকিৎসকদের অনুকরণ করে রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে, এবং (৩) এরা মানুষসমাজের কাঁটাস্বরূপ। কবিরত্ন এবং শর্মা তাঁদের পাদটীকায় বলেছেন – “It is evident that the Ŗṣi was for suppressing quacks by penal legislation.”[5]

Karin Preisendanz তাঁর “The initiation of the medical student in early classical Āyurveda: Caraka’s treatment in context” গবেষণাপত্রে চরক-, সুশ্রুত– এবং কাশ্যপ-সংহিতা-র মধ্যে শিষ্যদের (চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার্থীদের) দীক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সারসংক্ষেপ করেছেন (পৃঃ ৬৬০-৬৬২)।[6]

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার চরক-সংহিতা-র সূত্রস্থানে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে কারা কারা আয়ুর্বেদ শিক্ষার উপযোগী – “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের অধ্যয়নকর্তা। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ জীবগণের মঙ্গলের জন্য, ক্ষত্রিয়গণ আত্মরক্ষার্থে এবং বৈশ্যগণ বৃত্তির জন্য আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করবেন। অথবা সাধারণতঃ ধর্ম, অর্থ এবং কাম অর্জনের জন্য সকলেই আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করতে পারেন।” (সূঃ ৩০.২৯) Preisendanz-এর তৈরি করা পূর্বোক্ত সারসংক্ষেপের টেবিল নিচে দেওয়া হল।

কিছুক্ষণ আগে সূত্রস্থান-এর শ্লোক উল্লেখ করে ছদ্মবেশী যেসব চিকিৎসকদের কথা বলা হয়েছে, তারই ধারাবাহিকতায় সূত্রস্থান-এ এ কথাগুলোও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে – “তাদের জানবার উপায় হল যেমন, তারা বৈদ্যবেশে অত্যধিক গর্বিত হয়ে চিকিৎসালাভের জন রাজপথে ভ্রমণ করে, এবং ঐ সময় যদি শুনতে পায় কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়েছে, তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে চিকিৎসকের প্রধান-গুণমণ্ডিত জানিয়ে সেই পীড়িত ব্যক্তির কাছে উপনীত হয় … হঠাৎ কোন স্থানে উপস্থিত হয়ে যদি বিদ্দ্বজ্জনের সমাগম দেখতে পায়, তাহলে ভীষণ অরণ্যের মাঝে পথিকের মতো নিতান্ত ভীত হয়ে দূর থেকে পালিয়ে যায়।” (সূঃ ২৯.৯)

এরপরেই বলা হয়েছে – “এরা যমের অনুচরের মতো পৃথিবীতে বিচরণ করে থাকে। কেবল জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিষকমানী ও মূর্খ-বিশারদদের পরিত্যাগ করা বিবেচক রোগির অবশ্য কর্তব্য। এরকম সমস্ত মূর্খ ভিষকদের (চিকিৎসক) বায়ুভোজী কালসর্প বলা যায়। প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ, কার্যদক্ষ, শুদ্ধাচারী, কর্মকুশল, কৃতকর্মা এবং জিতেন্দ্রিয় চিকিৎসকই নিত্য নমস্কারপাত্র।” (সূঃ ২৯.১০-১৩)

পরের তথা অন্তিম অধ্যায়ে বলা হচ্ছে – “দশজনের পরস্পর কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় সেখানে কতকগুলি বর্তক পাখী (male bustard bird) সহসা অভাবনীয় রূপে পতিত হয়ে এক্সেমন কথাবার্তার বিশেষ বিঘ্ন ঘটায়, সেরকম বিদ্বৎসমাজে পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতদের উৎপাত দেখা যায়। এই জন্য পরস্পর শাস্ত্রালাপ করার আগে শাস্ত্রজ্ঞানে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা করার জন্য পূর্বকথিত আটটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। জ্যাশব্দ শুনেই যেমন পক্ষিগণ ইতস্ততঃ পালিয়ে যায়, সেরকম অল্পজ্ঞানী পণ্ডিতমানীগণ কেবল তন্ত্রশব্দ শুনেই আতঙ্কে পালিয়ে যায়।” (সূঃ ৩০.৭২-৭৪)

এতক্ষণ যে আলোচনা হল তার যদি সারসংক্ষেপ করা যায়, তাহলে কতকগুলো বিষয় সহজেই প্রতীয়মান হয় – (১) চিকিৎসক তথা ভিষক তথা বৈদ্যদের মধ্যে দুটি স্পষ্ট বিভাজন ছিল – প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ এবং ছদ্মবেশধারী চিকিৎসক, (২) ভেকধারী চিকিৎসকদের পৃথক করার উপায় বলা হয়েছে, (৩) রোগিদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এদের থেকে দূরে থাকার জন্য, (৪) রাজন্য-শাসিত রাজ্যে বা অঞ্চলে রাজার অনবধানতাকে দায়ী করা হয়েছে ছদ্ম বৈদ্যদের বৃদ্ধির জন্য, এবং, সর্বোপরি, (৫) বৈদ্যদের পৃথক বেশ বা পোষাক ছিল যা দিয়ে এদেরকে আর পাঁচজন মানুষের থেকে আলাদা করার জন্য।

চরক-সংহিতা-র সূত্রস্থন-এ এরকম বিস্তৃত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা “বিমানস্থান”-এর শিষ্য তথা ছাত্রগণের শিক্ষারম্ভ ও শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশ করব। চরক-সংহিতা-র চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা-সংক্রান্ত অংশের বিশেষ প্রয়োজনে ও লক্ষ্যে পরবর্তী সময়ে সম্যকভাবে নির্দিষ্ট আলোচনার জন্য সবচেয়ে “heterodox” অধ্যায়ে সম্ভবত এ উপক্রমণিকাটুকু করে রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করা দরকার। দীর্ঘদিন আগে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে[7] লেখকেরা দেখিয়েছিলেন যে, চরক– ও সুশ্রুত-সংহিতা-য় যেভাবে শিক্ষাক্রম ও দীক্ষার কথা বলা হয়েছে, সেটা পূর্ণত ধর্মীয় (“religious oath”)।

তাঁরা বলেছেন – “The spirit of the oath is essentially religious and it is apparently administered in a ritualistic manner. The student takes the oath in the presence of the ‘sacred fire, Brahmanas and physicians’ (section 1).”[8]

তাঁদের বক্তব্য ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির ধারা মেনেই এখানে যাবতীয় অনুশাসন তৈরি করা হয়েছে এবং তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী – “This oath appears to be an indigenous product of Indian thought and culture. As pointed out in the commentary, most of the ideas found in the oath can be traced to similar concepts and sayings in the non-medical Indian literature of antiquity. The style of the oath, the rituals involved, the asceticism required of the student, the student-teacher relationship, the emphasis on the limitlessness of knowledge, the association of worldly prosperity, fame and ethical practices: all these are in conformity with the mainstream of Ancient Indian thought and practices.”[9]

এরপরেও আরও কিছু বিষয় সংযোজনের প্রয়োজন। চিকিৎসাস্থান-এ বলা হয়েছে – “সৎস্বভাব, মতিমান, বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ এবং দ্বিজাতি প্রাণাচার্য্যকে মানুষেরা গুরুর মতো পূজা করবেন। ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি বটে, কিন্তু বৈদজ্ঞ ত্রিজাতি। বৈদ্য এই নাম পূর্বজন্ম[10] দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উপনয়ন সংস্কারের পরে ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি নাম গ্রহণ করেন, পরে যখন বেদ অধ্যয়ন এবং চিকিৎসাজ্ঞান প্রভাবের সাহায্যে ব্রাহ্ম বা আর্ষসত্ত্ব নিঃসংশয় চেহারায় তাঁর মধ্যে আবিষ্ট হয়, তখন তিনি ত্রিজ অর্থাৎ বৈদ্য নামে অভিহিত হন … জীবন দানের চেয়ে উৎকৃষ্ট দান আর কিছু নেই। জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম – যিনি এই মনে করে চিকিৎসার কাজে রত হন, তিনি সফলকাম হয়ে অপার আনন্দ উপভোগ করেন।” (চিঃ ১.৪৯-৬২)

এ ব্যাখ্যা থেকে ব্রাহ্ম এবং আর্ষ –দু’ধরনের সত্তার কথা বুঝতে পারছি। দুটিই সমান উপযোগী, কিন্তু ব্রাহ্ম সত্তা আর্ষ সত্তার থেকে উচ্চতর অবস্থানে রয়েছে। চিকিৎসাস্থান-এর পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে – “ক্ষার প্রয়োগ করে (cauterization) চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের চিকিৎসকদের বিশেষ ভূমিকা আছে। একইভাবে ক্ষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষারতন্ত্রে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের গুরুত্ব বেশি।” (চিঃ ৫.৬২-৬৩)

এ বিষয়ে মিউলেনবেল্ডের পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলছেন – “The Carakasaṃhitā does not only mention a medical authority called Danvantari, but also dhānvantarīyāḥ, i.e., those belonging to the school of Dhanvantari … These passages point to the abilities of surgical specialists in general, without implying an acquaintance with the Suśrutasaṃhitā.”[11]

এর থেকে অনুমান করা যায় যে চরক-সংহিতা-র কিছু পরে সুশ্রুত-সংহিতা রচিত হয়েছিল।

এখানে আমরা ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের অর্থাৎ যারা শল্যকর্মে পটু তাদের বিষয়ে জানলাম। এদের জন্যই সুশ্রুত-সংহিতা রচিত হয়েছে। এবং চরক ও সুশ্রুতের শিক্ষাদানের বিধিও ভিন্ন – যা আমরা পরবর্তীতে দেখব। Patrick Oleville-এর গবেষণা চিকিৎসা পেশা এবং চিকিৎসকের কর্তব্য সম্পর্কে নতুন কিছু বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করে।[12] তিনি জানিয়েছেন – “A cikitsaka is advised not to treat a wounded man in secret without informing the authorities (KAŚ 2.36.10), and he helps government officials to allay diseases (probably contagious ones) through medicines (4.3.13). People in a fort city are not punished for breaking the night curfew when they go to get a cikitsaka to treat a sick person (2.36.38).”[13]

তিনি আরও বলছেন – “The elaborate initiation into medical education, an initiation that is deliberately modelled after the Vedic upanayana rite, further strengthens the thesis that the organized medical education sought to elevate the status of a physician. The Āyurvedic vaidya is a counterpart to the vedavid and śrotriya of the Vedic tradition.”[14]

বিমানস্থান (চরক-সংহিতা) এবং শিষ্যদের শিক্ষায় প্রবেশ

কবিরত্ন এবং শর্মা অনুদিত চরক-সংহিতা-র বিমানস্থান-এর[15] শুরুতেই দুয়েকটি প্রণিধানযোগ্য কথা বলা হয়েছে – (১) উপসর্গ “বি” এবং “মা” ধাতু যোগে তৈরি হয়েছে। এর অর্থ কোন কিছুর পরিমাপ করা কিংবা কোন কিছুকে অনুধাবন বা নির্ধারণ করা, (২) অনুবাদকদ্বয়ের মতে এজন্য বিমানস্থান-কে “science or knowledge of analysis” বলা যেতে পারে। পরে যোগ করেছেন বিজ্ঞানের পরিবর্তে – “it would be better to employ ’knowledge’ or ‘analysis’ as its English equivalent.”[16]

আগে আলোচনা করেছি, সূত্রস্থান-এ বলা হয়েছিল – “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের অধ্যয়নকর্তা। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ জীবগণের কল্যাণের জন্য, ক্ষত্রিয়গণ আত্মরক্ষার্থ এবং বৈশ্যগণ বৃত্তির জন্য আয়ুর্বেদ অধ্যন করবে। অথবা সাধারণতঃ ধর্ম, অর্থ এবং কাম প্রতিগ্রহের জন্য সকলেই আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করতে পারবে।” (সূঃ ৩০.২৯)

এখানে বিপত্তি হচ্ছে “সকলেই” দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে। এর কোন উত্তর আমার জানা নেই এবং এর কোন ব্যাখ্যাও সংস্কারকর্তারা দেন নি। একইরকম আতান্তরে পড়েছেন আরেক সংস্কৃতজ্ঞ স্কলার – “It remains ambiguous whether the pronoun sarvaiḥ refers to all members of the before mentioned three social classes or whether it refers to men in general independent of their class membership.”[17]

বিমানস্থান-এর ৮ম অধ্যায়ের শিরোনাম “রোগভিষগজিতীয় অধ্যায়”। মিউলেনবেল্ডের পর্যবেক্ষণে – “deals with the study of āyurveda, the selection of a teacher, the method of teaching, and the initiation of a student (8.3-14).”[18]

তাহলে পরপর ধাপগুলো হল (ক) আয়ুর্বেদের অধ্যয়ন, (খ) শিক্ষককে নির্বাচিত করা, (গ) কীভাবে অধ্যয়ন করা হবে, এবং (ঘ) শিষ্য বা ছাত্রের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে দীক্ষালাভের বর্ণনা।

আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের প্রথম ধাপ হল – “প্রথমেই শাস্ত্র পরীক্ষা করবেন। কারণ চিকিৎসকদের বহুরকম শাস্ত্র জনসমাজে প্রচলিত আছে। সেসব শাস্ত্রের মধ্যে মহৎ, যশস্বী ও ধীর পুরুষগণ যা অধ্যয়ন করেন, যা অর্থবহুল অর্থাৎ যা অধ্যন করলে বহুবিধ বিষয় অবগত হতে পারা যায়, আপ্তজনগণ যার সম্মান করেন, অল্পবুদ্ধি মধ্যবুদ্ধি ও বিপুলবুদ্ধি এই তিন ধরনের শিষ্যের যা বোধগম্য (অর্থাৎ সবার বোধগম্য এমন একটি টেক্সট), যে শাস্ত্রে পুনরুক্তি দোষ নেই, যা ঋষিপ্রণীত, সূত্রের ভাষ্য ও সংগ্রহক্রম যাতে সুসংবদ্ধ, যার অধ্যায়গুলি সুগ্রথিত, যার মধ্যে কোন অপভাষা বা আঞ্চলিক শব্দ প্রক্ষিপ্ত হয়নি, যার শব্দগুলি উচ্চারণে বা শ্রবণে কষ্টবোধ হয়না, পুষ্কলাভিধান অর্থাৎ অনায়াসে যা বোধগম্য হয়, যার বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, শব্দার্থের বিষয়ে যা সঙ্গতিপূর্ণ, যার প্রকরণগুলি অমিশ্রিত, যার দ্রুত অর্থবোধ করা যায়, যা লক্ষণযুক্ত ও উদাহরণবিশিষ্ট, সে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে। এরকম শাস্ত্রই নির্মল সূর্যের মতো অন্ধকার বিনষ্ট করে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করে থাকে।” (বিঃ ৮.৩)

আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে – “যেহেতু আংশিক জ্ঞান দ্বারা সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ে জ্ঞান জন্মাতে পারে না, রোগজ্ঞানে বিমূঢ় বৈদ্যকে চিকিৎসাবিষয়ক যুক্তিজ্ঞানেও বিমূঢ় হতে হয় … যে চিকিৎসক সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয়ে এবং সমসত পরীক্ষণীয় বিষয় যথাসম্ভব পরীক্ষা করে নিশ্চয় করেন, কোন ক্ষেত্রেই তাঁকে বিপ্রতীপন্ন হতে হয় না এবং তিনিই অভীষ্ট প্রয়োজন সাধন করতে পারেন।” (বিঃ ৭.৪)

সহজ কথা হল যে, জ্ঞানের ব্যাপারে বা শাস্ত্রশিক্ষার ক্ষেত্রে কোথাও কোনভাবে কোন আপোশ করা হচ্ছে না। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

একটু গভীরে অনুধাবন করলে বুঝবো, টেক্সট নির্বাচনের ক্ষেত্রে (অধ্যায়োক্ত বিষয়) যেসব মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে, একবিংশ শতকেও আমাদের পছন্দের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা এর অনেকগুলোই ব্যবহার করি।

শাস্ত্র পরীক্ষার পরের ধাপ “selection of a teacher”। এঁদের কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে? সেগুলো এরকম –

(১) যিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে সন্দেহশূণ্য এবং শাস্ত্রের ওপরে দখল রয়েছে

(২) যিনি দ্রষ্টকর্মা ও কার্যদক্ষ (gained from treatment of diseases[19])

(৩) যিনি অনুকূলস্বভাব, শুদ্ধাচারী

(৪) যিনি সিদ্ধহস্ত (should have a practised hand in Surgery[20])

(৫) যিনি উপকরণবিশিষ্ট (such as pestle and mortar, syringes, surgical instruments, &c.[21])

(৬) যিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, প্রকৃতিজ্ঞ, প্রতিপ্রতিজ্ঞ, অবিকৃতবিদ্য

(৭) যিনি অনহঙ্কারী, অসূয়াশূণ্য, অকোপন, কষ্টসহিষ্ণু, শিষ্যবৎসল

(৮) যিনি রোগির দারিদ্র্য, দুর্দশা এবং যন্ত্রণা বুঝতে পারবেন

(৯) অধ্যাপনায় পটু এবং অর্থজ্ঞাপনে সমর্থ আচার্য্যকে পরীক্ষা করে নিতে হবে।[22]

এরপরে বলা হয়েছে – “যথাসময়ের মেঘ যেমন ক্ষেত্রকে শস্যগুণসম্পন্ন করে, এরকম গুণশালী আচার্য্যও সেরুম সুশিষ্যকে বৈদ্য-গুণসম্পন্ন করে থাকেন। এরকম আচার্য্যের আশ্রয় নিয়ে অপ্রমত্তভাবে তাঁকে অগ্নির মতো, দেবতার মতো, রাজার মতো, পিতার মতো এবং প্রভুর মতো আরাধনা করবে … সমস্ত শাস্ত্র অবগত হয়ে, শাস্ত্রের দৃঢ়তাবিষয়ে, বচনসৌষ্ঠবে (eloquence), অর্থতত্ত্ববিজ্ঞানে ও বাকশক্তি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সম্যকভাবে চেষ্টা করবে। অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও তদ্বিদ্যসম্ভাষা (conversations কিংবা discussion with specialists[23]), এই তিনটি পূর্বোক্ত বিষয়স্মূহে যত্ন করবার উপায়। (সূঃ ৮.৪-৬)।”

এখানে “দেবতার মতো, রাজার মতো” এই বাক্যবন্ধের মধ্যে দৈবী এবং রাজানুগত্যের স্পষ্ট প্রকাশ থাকলেও, এ অংশটুকু বাদ দিয়ে, আজও কী আমরা আমাদের শিক্ষকদের মাঝে এরকম গুণগুলোর একটা বড়ো অংশ খুঁজি না? মনে রাখতে হবে যে, তখনও কোন লিখিত চেহারা তৈরি হয়নি। এর ফলে অধিকাংশ শ্লোকই পদ্যে লিখিত যাতে সহজে স্মৃতিতে ধরে রাখা যায় (mnemonic veres)। অনেক পরে সংস্কারকর্তাদের পরিশ্রমে যখন এই মৌখিক পরম্পরাবাহী শিক্ষার লিখিত রূপ তৈরি হচ্ছে হরিণ, ছাগল বা অন্য কোন পশুর চামড়ার ওপরে কিংবা গাছের ছালের ওপরে, তখন আদিতে ঠিক কী কী মৌখিক উপদেশ ছিল, সেগুলোর অনেক কিছুই পরিমার্জিত হয়েছে, সংস্কারকর্তাদের ব্যাখ্যা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। আমাদের আলোচনায় আমরা যেন এ বিষয়গুলোও মাথায় রাখি।

আরেকটা বিষয় আমাদের নজরে থাকা দরকার। শেখার অর্থে সবসময়ই “অধ্যয়ন” শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে, “পাঠ” নয়। কারণ পাঠ করার মতো কোন হস্তলিখিত বা ছাপা কোন ধরনের টেক্সট তৈরিই। এই যে গুরু-শিষ্য পরম্পরার্য কেবলমাত্র মুখে মুখে শুনে এবং স্মৃতিতে ধরে রেখে, অন্তস্থঃ করে জ্ঞানের যে প্রবাহ একেই “গুরুকুল শিক্ষা” বলে। এখানে আলটেকার-এর একটি মন্তব্য, যদিও যথেষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষ নয়, আমরা ভেবে দেখতে পারি – “Charaka observes that no one can obtain a real all round efficiency in Ayurveda; this would also suggest a very long course. We may well presume that the student had to spend at least eight

years, before he could get mastery in the subject … None of our authorities however discloses the conditions under which the was granted under efficient administration.”[24]

আচার্য্য নির্বাচনের পরের ধাপ “অধ্যয়নবিধি”। “সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিষ্য প্ররিতিদিন নিয়মিতভাবে অরুণোদয়কালে অথবা এর সমীপবর্তী প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করে মল-মূত্রাদিত্যাগ ও মুখ পরিষ্কার এবং স্নান করে অবশ্যকরণীয় সমস্ত কর্ম সম্পাদন করবে। এরপরে আচমন করে এবং দেবতা, ঋষি, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্যকে প্রণাম করে, সমতল ও পবিত্রস্থানে সুখোপবেশন করে, মনঃসংযোগ করে বুদ্ধির সাহায্যে অর্থতত্ত্বে সম্যক প্রবেশ করে, স্বদোষপরিহার ও পরদোষ প্রমাণের জন্য সূত্রগুলি আনুপূর্বিক ক্রমে (অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ অব্দি) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করবে (mnemonic verses)।

এভাবে মধ্যদিনে, অপরাহ্নে, এবং রাত্রিতেও অধ্যয়ন ত্যাগ না করে নিত্য অভ্যাস করবে। এই হল অধ্যয়নের নিয়ম।” (বিঃ ৮.৭)

পরবর্তী ধাপ হল “অথাধ্যাপনবিধি” – অর্থাৎ অধ্যাপনবিধি কেমন হবে। “আচার্য্য অধ্যাপনে কৃতনিশ্চয় (determined) হয়ে অর্থাৎ শিক্ষক ছাত্র সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে প্রথমতঃ শিষ্য পরীক্ষা করবেন। এমন শিষ্য যে নম্র বা শান্ত স্বভাবের (প্রশান্তমার্য্যপ্রকৃতি), আর্য তথা উচ্চবংশীয় এবং নীচ কাজ করে না বা হীন কথা বলে না, যার জিহ্বা পাতলা রক্তবর্ণ ও নির্মল, দাঁত ও ওষ্ঠ অবিকৃত, যে মিন্মিনভাষী নয় (অস্পষ্টভাবে নাসা স্বরে কথা বলেনা), যে ধৈর্য্যবান, অহংভাব মুক্ত, বুদ্ধিমান ও মেধাবী, তর্কশক্তি ও স্মৃতিশক্তিস্মপন্ন, উদারচেতা, আয়ুর্বেদবিদবংশজ অথবা আয়ুর্বেদোপজীবী, তত্ত্বে অভিনিবিষ্ট (তত্ত্বাভিনিবেশিনম), অবিকলাঙ্গ, অবিকৃত ইন্দ্রিয়, শান্তিপ্রিয়, অন্দধত, অর্থ-তত্ত্বগ্রাহী, ক্রোধহীন স্বভাব, যার শীল-শৌচ-আচার-অনুরাগ দক্ষতা রয়েছে এবং অনুকূলশীলতাসম্পন্ন, যে অধ্যয়ন-আকাঙ্খী, অর্থবিজ্ঞানে (শব্দার্থবোধে) এবং কর্মদর্শনে অনন্যকার্য্য (utterly devoted to practical knowledge and perceiving the treatment), যে লুব্ধ নয় (অলুব্ধ), অনলস, সর্ব্বভূতহিতৈষী (desires the wholesome for all beings), আচার্য্যের সমুদায় আজ্ঞাবহ ও অনুরক্ত (observes all commands of the master and is attached) – এধরনের গুণযুক্ত শিষ্যই অধ্যাপনার উপযুক্ত। (বিঃ ৮.৭-৮)

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এরকম শিষ্য নির্বাচন বহুলাংশে exclusionary, কিন্তু সেসময়ের বিচারে প্রাসঙ্গিক।

তবে আমি এর আগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখিয়েছি যে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও চরক-সংহিতা এর প্রভাব থেকে টেক্সটকে অনেকাংশেই মুক্ত রাখতে পেরেছে। এর একটি ভালো উদাহরণ হল “আর্য তথা উচ্চবংশীয়-র (আর্য্যপ্রকৃতিম্) কথা বলা হলেও নির্দিষ্টভাবে সামাজিকভাবে কোন কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের শিষ্যরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে, একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি।

Philip Mass-ও সমধর্মী পর্যবেক্ষণে পৌঁছছেন – “it appears safe to conclude that for Caraka the social position of an aspirant was of little relevance for admission into the medical study. In any case, Caraka did not see any necessity to mention the class membership of the medical student expressively … It appears, however, that Brahmanism had not successfully enforced the ideology of social stratification in all segments of the society.”[25]

এখানে সুশ্রুত-সংহিতা-র সাথে তুলনা করলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হবে। সূত্রস্থানের ২য় অধ্যায় (“শিষ্যোপননীয় অধ্যায়”) থেকে জানা যাচ্ছে – “আয়ুর্বেদ পাঠের জন্য চিকিৎসক যে শিষ্যকে নির্বাচন করবেন, সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হওয়া আবশ্যক। তার বংশ, বয়স, শীল, শৌর্য্য, শৌচ, আচার, বিনয়, শক্তি, বল, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, মতি ও প্রতিপত্তি প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্তাগ্র পাতলা হওয়া আবশ্যক। মুখ, অক্ষি ও নাসা সরল হওয়া আবশ্যক, চিত্ত, বাক ও চেষ্টা প্রসন্ন হওয়া আবশ্যক এবং তার ক্লেশ সহ্য করার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এসবের বিপরীত-গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে দীক্ষিত করবে না।” (সূঃ ২.৩) ওপরের italicized অংশটুকু চরক-সংহিতা-র সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, কিন্তু শুরুতেই সামাজিক শ্রেণীর কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

পরে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে – “ব্রাহ্মণ – ব্রাহমণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, ক্ষত্রিয় – ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যের উপনয়ন করতে পারবেন। কেউ কেউ বলেন যে, কুললক্ষণসম্পন্ন শূদ্রকেও মন্ত্রভাগ পরিত্যাগপূর্বক (without any initiation ritual) দীক্ষিত করা যায়।” (সূঃ ২.৪) এখানে সামাজিক শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার বিভাজন – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যেকার বিভাজন খুব স্পষ্ট, যা এরকম প্রকটভাবে চরক-সংহিতা-য় নেই। সুশ্রুত-সংহিতা-য় ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য তুলনায় অনেক প্রকটভাবে রয়েছে। সুশ্রুতের বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, সামাজিকভাবে অটুট একটি বর্ণ ও জাত-ভিত্তিক কাঠামো তৈরি হয়েছে এবং প্রবলভাবে কাজ করছে।

এখানে আমরা কয়েকটি অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি –

(১) সুদৃঢ় বর্ণপ্রথার, যে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রকটভাবে রয়েছে, ভিত্তি ছিল স্ব-বর্ণের মধ্যে বিবাহ – যেমনটা আম্বেদকর পরবর্তী সময়ে দেখিয়েছেন[26],

(২) Nathan McGovern যেমন দেখিয়েছেন একটা সময় ছিল যখন “শ্রমণ” এবং “ব্রাহ্মণ” পাশাপাশি ব্যবহৃত হত এই অর্থে যে উভয়েই সংসার-নির্লিপ্ত, সত্যসাধনা এবং পরমজ্ঞানপ্রাপ্তির সঙ্গে যুক্ত[27],

(৩) চরক নির্দিষ্টভাবে বর্ণের বা সামাজিক শ্রেণীর পরিবর্তে আর্য্যপ্রকৃতি শব্দবন্ধ ব্যবহার করে সম্ভবত বর্ণভেদের চেয়ে মেধাকে উচ্চতর স্থানে রেখেছেন,

(৪) চরকের আদি অংশে (১ম থেকে ৫ম বা ৬ষ্ঠ অধ্যায়) অনিবার্যভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটলেও বৌদ্ধভিক্ষুদের চিকিৎসারীতির ছাপ থেকেছে এবং দেওয়া-নেওয়ার পর্ব সম্ভবত শেষ হয়ে যায়নি[28], এবং

(৫) চরকে চিকিৎসকদের সামাজিক সম্মানের যে চিত্র বিভিন্ন সময়ে পরিস্ফুট হয়েছে তার সঙ্গে মনু-র বিধানে যেভাবে চিকিৎসকদের সামাজিকভাবে একেবারে নিম্নস্থানে, পতিতা বা কসাইয়ের সঙ্গে একাসনে বসানো হয়েছে (পূর্বে আলোচিত), তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয় – “The Carakasaṃhitā apparently addressed listeners or readers who were familiar with – and to some degree open for – the Buddhist meritocratic ideal of the brāhmaṇa, which may be an inheritance of the Carakasaṃhitā’s early classical Ayurveda from the cultural complex of Greater Magadha.”[29]

Mass-এর পর্যবেক্ষণ – “Caraka could not ignore the socio-political ideology of the fourfold stratification of society. The fact that he referred to the class membership of ayurvedic physicians in several instances of his work indicates the relevance of this classification scheme in the society to which Caraka belonged.”[30]

এ প্রসঙ্গে Greater Magadha অঞ্চল সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার।[31] Bronkhorst জানাচ্ছেন – “Magadha — and by extension, Greater Magadha — was not part of the land which the Brahmins considered their own during the Vedic period and, we may add, right up to a time close to the beginning of the Common Era. We may see this as a confirmation of our earlier conclusion that Greater Magadha had a culture of its own which was different from the culture of the authors of Vedic and early post-Vedic literature.”[32]

এই গ্রন্থে লেখক আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন – ক্ল্যাসিকাল আয়ুর্বেদ এবং শ্রমণ সংস্কৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিল খুঁজে “কর্ম” ও “পুনর্জন্ম”-এর ধারণার সাযুজ্যের ক্ষেত্রে।

আরও বলছেন – “Round sepulchral mounds are a well-known feature of the religions that arose in Greater Magadha. Often called stūpas, they have accompanied Buddhism wherever it went during its historical expansion. Jainism, too, had its stūpas, as had Ājivikism, it seems.”[33] এবং এর সঙ্গে যোগ করছেন এই স্তুপ-সমূহের উপস্থিতি Greater Magadha অঞ্চলের সংস্কৃতির একটি অঙ্গ ছিল।

এ অঞ্চলের মেডিক্যাল প্র্যাকটিস নিয়ে Bronkhorst-এর মতামত হচ্ছে, এ অঞ্চলে চিকিৎসার ধরন বৈদিক ভারতের মন্ত্র-নির্ভর চিকিৎসার ধরনের থেকে বহুলাংশে পৃথক। এবং খুব সম্ভবত আয়ুর্বেদের বিকাশিত হওয়া এবং লিপিবদ্ধ হবার এর প্রভাব কাজ করে থাকবে – “the early history of Indian medicine confirm our thesis that there existed, during the late-Vedic period, (at least) two segments of society, or rather, two societies, which independently preserved radically different traditions and approaches to reality. What is more, we are in a position to identify these two societies: they are (the descendants of) Vedic society and the society of Greater Magadha, respectively. The approach to medicine in Vedic society was, in Zysk’s terminology, “magico-religious”, that in Greater Magadha “empirico-rational”.”[34]

মূল আলোচনায় প্রত্যাবর্তন

বিমানস্থান-এ পূর্বোক্ত “অধ্যয়নমধ্যাপনং”-এর পরের অংশ হল “অধ্যয়নবিধি” অর্থাৎ ছাত্র তথা শিষ্যরা কীভাবে অধ্যয়ন করবে এবং শিক্ষাগ্রহণ করবে, যদিও স্বল্পসময় আগে এনিয়ে আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে শ্লোকটি থেকে অনুমান করা যায় যে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বলা আছে – “অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং তদ্বিদ্যসম্ভাষা (discussion with specialists) এই তিনটি পূর্বোক্ত বিষয়সমূহে যত্ন করবার উপায়।” (বিঃ ৮.৬)

পরের শ্লোক হচ্ছে – “প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অরুণোদয়কালে অথবা এর সামান্য আশেপাশের সময়ে প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করে মলমূত্র ইত্যাদি ত্যাগ করে, মুখ প্রক্ষালন এবং স্নান করে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করবে। এরপরে আচমন, এবং দেবতা, ঋষি, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ সিদ্ধ ও আচার্য্যকে প্রণাম করে সমতল ও পবিত্র সুখোপেবশন করে মনঃস্নগযোফ করে বুদ্ধির সাহায্যে অর্থতত্ত্বে সম্যক প্রবেশ করে স্বদোষপরিহার ও পরদোষ-প্রমাণার্থ সূত্রগুলো আনুপূর্বিক ক্রমে বাক্যের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করবে। এইভাবে মধ্যদিনে, অপরাহ্নে এবং রাত্রিতেও অধ্যয়ন ত্যাগ না করে নিত্য অভ্যাস করবে। এই হল অধ্যয়নের নিয়ম।” (বিঃ ৮.৭)

“সূত্রগুলো আনুপূর্বিক ক্রমে বাক্যের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করবে” এই অংশটি পূর্বালোচিত mnemonic verses-কে প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করে।

উপযুক্ত গুণাবলিযুক্ত এরকম শিষ্য নির্বাচনের পরের ধাপ হল, আচার্য্য তাকে বলবেন – “উত্তরায়নকালে অর্থাৎ মাঘাদি চয় মাসের মধ্যে, শুক্লপক্ষের প্রশস্ত দিনে তিষ্যা, হস্ত, শ্রবণা ও অশ্বিনী এই সমস্ত নক্ষত্রের মধ্যে কোন এক নক্ষত্রের সঙ্গে যোগপ্রাপ্ত শুভচন্দ্রে, শুভকরণে ও মৈত্র মুহূর্তে মুণ্ডিত্মস্তক হয়ে, উপবাস ও স্নান করে, কষায়বস্ত্র (wearing an ochre garment) এবং যজ্ঞোপবীত (sacred thread) পরিধান করে ও হাতে সুগন্ধি নিয়ে, গোময় ইত্যাদি উপলেপন (pasting substance), জলপূর্ণ কলস, সুগন্ধি দ্রব্য, মালা, দীপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মুক্তা, প্রবাল, ক্ষৌমবস্ত্র (শন বা রেশমি কাপড়), কুশ, লাজ (খই), সর্ষপ (সর্ষে), আতপতণ্ডুল, গাঁথা এবং না-গাঁথা শুক্ল পুষ্প, পবিত্র ভক্ষ্যদ্রব্য (intellect-promoting), ঘৃষ্ট চন্দন (চন্দন বাটা) সংগ্রহ করে উপস্থিত হও। শিষ্যও সেসমস্ত কার্য্য সম্পাদন করবে।” (বিঃ ৮.৯-১০)

এরকমভাবে শিষ্য উপস্থিত হয়েছে দেখলে, পূর্ব বা উত্তরদিকে নত এমন একটি সমতল পবিত্র স্থানে চারদিকে এক হাত পরিমিত একটি চতুষ্কোন স্থণ্ডিল (যজ্ঞভূমি) করে তা গোময় জল দিয়ে লেপে দিতে হবে, কুশ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, চারদিকে পরিধিবেষ্টিত স্থানে পূর্বোক্ত চন্দন, জলকুম্ভ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মুক্তা ও প্রবাল দিয়ে অলঙ্কৃত করতে হবে, এবং পবিত্র ভক্ষ্য দ্রব্য, সুগন্ধ দ্রব্য, শুক্ল পুষ্প, লাজ (খই), সর্ষে ও আতপ চাল ফিয়ে উপশোভিত করবেন। সে জায়গায় পলাশ, ইঙ্গুদি (Balanites aegyptiaca বা Desert Date বৃক্ষ), যজ্ঞডুমুর ও মৌল কাষ্ঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে পূর্বমুখ ও শুচি হয়ে অধ্যয়নবিধির অনুবিধানপূর্বক মধু ও ধৃত দিয়ে তিন তিনবার আগুনে আহুতি দন করবেন। আশীর্যুক্ত মন্ত্র দিয়ে ব্রাহ্মণ, অগ্ন, ধন্বন্তরি, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, ঋষি ও সূত্রকারদেরকে অতিমন্দ্রিত করে (invoking) “স্বস্তি” এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আহুতি দিতে হবে। শিষ্যও এরপরে হোম করবেন। হোমের পরে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করবেন। প্রদক্ষিণ করে ব্রাহ্মণগণকে “স্বস্তি” বলাবেন এবং চিকিৎসকগণের পূজা করবেন।” (বিঃ ৮.১১-১২)

“অনন্তর অগ্নির কাছে, ব্রাহ্মণের কাছে এবং চিকিৎসকের কাছে শিষ্যকে আদেশ করবেন – ব্রহ্মচারী, শ্মশ্রুধারী, সত্যবাদী, অমাংসভোজী, পবিত্রভোজী হবে। রাজবিদ্বেষজনক, প্রাণহানিকর, অত্যন্ত অধ্ররম্মজনক এবং অনর্থকরবাক্য ছাড়া, আমার সমস্ত বাক্যই মেনে চলবে। তুমি সমস্তই আমাকে অর্পণ করবে, আমাকে প্রধান বলে জানবে, আমার অধীন হয়ে থাকবে এবং আমার হিতানুষ্ঠান করবে (মৎপ্রিয়হিতানুবর্ত্তিনা)। পুত্রের মতো ও দাসের মতো আচরণ করে আমার অনুগত থাকবে (পুত্রবদ্দাসবদর্থিবচ্চোপরচরতানুসর্ত্তব্যোহহম্)। অনুৎসুক, অবহিত, অনন্যমনা, বিনীত, সমীক্ষ্যকারী (চতুর্দিক দেখে), অনিন্দুক ও অনুজ্ঞাত (আচার্য্যের অনুমতি সাপেক্ষে) হয়ে কাজ করবে। অনুজ্ঞাত হও বা না হও, গুরুর প্রয়োজন সাধনবিষয়ে প্রথমেই যথাসাধ্য যত্ন করবে।

তুমি চিকিৎসক হয়ে কার্য্যসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধি, যশোলাভ ও পরকালে স্বর্গলাভের আকাঙ্খা করলে সর্বদার জ সয়া আগে গো-ব্রাহ্মণের এবং তারপরে সমস্ত প্রাণীর সুখকামনা করবে। রোগীর আরোগ্যসাধনে সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করবে। নিজের জীবনরক্ষার জন্যও রোগীর অভিদ্রোহ (ক্ষতি করার চিন্তা) করবে না। মনেও পরস্ত্রী অভিগমন এবং পরধনে অভিলাষ করবে না। বিনীত বেশ পরিচ্ছদ (পোষাক) ধারণ করবে। মদ্যপায়ী হবে না। পাপাচরণ করবে না, ও পাপের সহায়ক হবে না। মনোরম, নির্দোষ, ধর্ম্মসঙ্গত, প্রশংসনীয়, সত্য, হিতকর ও পরিমিত কথা বলবে। দেশ ও কাল বিচার করে কাজ করবে। স্মৃতিমান হবে। যাতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় হয় সেসমস্ত উপকরণের উৎকর্ষ বিষয়ে যত্নবান হবে। রাজদ্বিষ্ট বা রা রাজদ্বেষী এবং মহাজনদ্বিষ্ট বা মহাজনদ্বেষী (wealthy magnets) ব্যক্তিগণকে ওষুধ প্রয়োগ করবে না। যারা অত্যন্ত বিকৃতাচারী, দুষ্টস্বভাব, দুঃশীলাচারী, অপচারী (যারা দুর্নীতি করে), যারা অপবাদের প্রতিকার করে নে, যারা মুমূর্ষু, এবং যেসব স্ত্রীলোকের স্বামী বা অধ্যক্ষ উপস্থিত নেই, এধরনের লোকদেরও ওষুধ প্রয়োগ করবে না। স্ত্রীলোকের স্বামী বা অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া স্ত্রীলোকের কাছ থেকে কোনও আমিষ পদার্থ (ভোগ্যবস্তু) গ্রহণ করবে না।

রোগীর অবস্থা যার জানা আছে এবং রোগীর বাড়িতে যে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে, সেরক্ম লোকের সাথে রোগীর বাড়িতে প্রবেশ করবে। পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করে, মাথা নীচু করে, স্মৃতি স্থির রেখে, মৃদুভাবে সবকিছু দেখতে দেখতে এবং সমস্ত বিষয় মনে মনে বিচার করতে করতে, রোগীর বাড়িতে প্রবেশ করতে হবে … আতুরকুলসম্বন্ধীয় (রোগী-সংক্রান্ত) বিষয় বাইরে প্রকাশ করবে না। আতুরের আয়ুঃ হ্রাস পেয়েছে জানলেও যেখানে প্রকাশ করলে রোগী বা রোগীর অন্য কোন ব্যক্তির প্রাণহানিকর হবে, তা প্রকাশ করবে না। জ্ঞানবান হয়েও নিজের জ্ঞানবর্ত্তার শ্লাঘা করবে না। আপ্তব্যক্তিও আত্মশ্লাঘা করলে বিরক্ত হয়। আয়ুর্বেদের কোন সীমা নেই। সুতরাং অপ্রমত্ত (without negligence) হয়ে সর্বদা এই শাস্ত্রে অভিনিবেশ করবে। এই সমস্ত উপদেশ প্রতিপালন করবে, এবং এরকম কাজে প্রবৃত্ত অন্য লোকের কার্য্যসৌষ্ঠবে অসূয়া না করে তাদের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করবে … যা প্রশংসনীয়, যশলাভ ঘটায়, আয়ুর হিতকর, জীবনযাত্রানির্বাহের উপযোগী এবং লোকহিতকর, এরকম বাক্য শ্ত্রুও উপদেশ করলে তা শুনবে ও মেনে চলবে।” (বিঃ ৮.১৩-১৪)

এই দীর্ঘ শ্লোক থেকে কয়েকটি বিষয় আমাদের বিবেচনায় থাকবে আশা করি।

(১) যেভাবে শিষ্যের উপনয়ন তথা দীক্ষা হচ্ছে তার মধ্যে প্রাচীন বৈদিক রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। আমি আগে বলেছিলামা, চরক-সংহিতা-র মাঝে ২টি স্তর গবেষকেরা লক্ষ্য করেছেন – ১ম থেকে ৫ম-৬ষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত আদি স্তর, এবং পরবর্তী সংহিতা তুলনায় আধুনিক স্তরের মধ্যে পড়ে যখন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রভাব লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রকট।

(২) আচার্য্য তথা গুরুর সমস্ত বাক্য মেনে চলার মধ্যে একটি প্রশ্নহীন আনুগত্যের প্রভাবও স্পষ্ট। যদিও “যা প্রশংসনীয়, যশলাভ ঘটায়, আয়ুর হিতকর, জীবনযাত্রানির্বাহের উপযোগী এবং লোকহিতকর, যদিও “শ্ত্রুও উপদেশ করলে তা শুনবে ও মেনে চলবে” – এরকম উক্তিও আছে। আবার একটু বাদেই দেখবো যে, শিষ্যকে কীভাবে বিতর্ক বিশেষজ্ঞ বা ভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে “সম্ভাষাবিধি” ব্যবহার করতে হয়।

(৩) “সমস্ত প্রাণীর সুখ কামনা করবে” – এ শিক্ষাটি আজকের প্রেক্ষিতে চিকিৎসকসমাজের জন্য অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।

(৪) “রাজদ্বিষ্ট বা রা রাজদ্বেষী এবং মহাজনদ্বিষ্ট বা মহাজনদ্বেষী (wealthy magnets) ব্যক্তিগণকে ওষুধ প্রয়োগ করবে না। যারা অত্যন্ত বিকৃতাচারী, দুষ্টস্বভাব, দুঃশীলাচারী, অপচারী (যারা দুর্নীতি করে), যারা অপবাদের প্রতিকার করে নে, যারা মুমূর্ষু, এবং যেসব স্ত্রীলোকের স্বামী বা অধ্যক্ষ উপস্থিত নেই, এধরনের লোকদেরও ওষুধ প্রয়োগ করবে না” – এরকম উপদেশের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন প্রশ্নহীন রাজানুগত্যের প্রসঙ্গ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি স্ত্রী তথা নারী সম্পর্কে সামাজিক এবং আয়ুর্বেদীয় শিক্ষার দিক থেকে নিতান্ত অবজ্ঞাজনক ও পুরুষ-নির্ভর একটি অবস্থান বোঝাচ্ছে।

(৫) “আতুরকুলসম্বন্ধীয় (রোগী-সংক্রান্ত) বিষয় বাইরে প্রকাশ করবে না। আতুরের আয়ুঃ হ্রাস পেয়েছে জানলেও যেখানে প্রকাশ করলে রোগী বা রোগীর অন্য কোন ব্যক্তির প্রাণহানিকর হবে, তা প্রকাশ করবে না। জ্ঞানবান হয়েও নিজের জ্ঞানবর্ত্তার শ্লাঘা করবে না” – এরকম বাক্যের মধ্য দিয়ে রোগীর রোগ-সংক্রান্ত বিষয়ের privacy রক্ষার বিষয়টি সামনে চলে আসে – আজ থেকে ২০০০ বছরেরও বেশি আগে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করতে চাই।

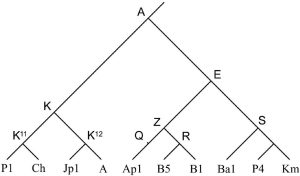

(১) আমরা ২০২৫ সাল অব্দি চরক-সংহিতা-র যাদবজি ত্রিকমজি আচার্য, P. V. Sharma এবং R. K. Sharma and Bhagwan Das-এর অনুদিত পুস্তকগুলোকে প্রামাণ্য সংস্করণ হিসেবে গ্রহণ করেছি। কিন্তু এর ক্রিটিকাল পাঠে বহুক্ষেত্রেই কিছু কিছু অসংগতি ধরা পড়ে। প্রায় ২০ বছর আগে থেকে নতুন করে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির (manuscript) সন্ধান প্রধানত ইউরোপীয় স্কলার, সংস্কৃতজ্ঞ এবং আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞদের কাছে আসতে শুরু করে। এর ভিত্তিতে তাঁরা ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি থেকে নতুন করে “বিমানস্থান”-এর সংস্কার এবং ব্যাখ্যায় হাত দেন – “aiming at the conclusion of the work on Vimānasthāna 8 and the critical edition of Vimānasthāna 1–7, thus bringing the work on this Sthāna to an end, started in August 2007”[35]।

এর ফলশ্রুতিতে বিমানস্থান-এর ৮ম অধ্যায়ের একটি critical edition তৈরি করা হচ্ছে, এখনও কাজটি শেষ হয়নি। তার schematic চেহারাটি এরকম।

(A hypothetical stemma of Carakasaṃhitā Vimānasthāna 8 for ten genealogically decisive manuscripts)[36]

Available witnesses (manuscripts and printed edition)[37]

Superscripts d Devanāgarī; ś Śāradā; E Printed Edition

Ad Alwar, Rajasthan Oriental Research Institute 2498

Ap1d Alipur, Bhogilal Leherchand Institute of Indology 5283

B1d Bikaner, Rajasthan Oriental Research Institute 1566

B5d Bikaner, Anup Sanskrit Library 3996

Ba1d Baroda, Oriental Institute 12489

Bo8E Text of the Carakasaṃhitā in the printed edition of Jādavji Trikamjī Ācārya 1941

Chd Chandigarh, Lal Chand Research Library 2315

Jp1d Jaipur, Maharaja Sawai Man Singh II Museum 2068

Kmd Kathmandu, Nepal-German Manuscript Preservation Project E-40553

P1ś Pune, Bhandarkar Oriental Research Institute 555 of 1875-76

P4d Pune, Anandashram 1546

এই অসম্ভব পরিশ্রমসাধ্য এবং যত্নশীল, মনোযোগী প্রজেক্টটি শেষ হলে আমরা বিমানস্থান-এর ৮ম অধ্যায়ের (যা নিয়ে পুরো আলোচনাটি চলছে) প্রামাণ্য ও crtical edition হাতে পাবো।

(২) সুশ্রুত-সৎহিতা-য় দীক্ষাদানের বিষয়টি চরকের মতো এত বিস্তৃত নয়, অনেক সংক্ষিপ্ত – “ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিতে হলেপ্রশস্ত তিথি-করণ মুহূর্তে ও নক্ষত্রে, প্রশস্ত দিকে, শুচি ও সমতলস্থানে চতুর্হস্ত চতুষ্কোণ বেদী নির্ম্মাণ করে গোময়দিয়ে লেপন ও কুশ দ্বারা সংস্তরণ (ভালোভাবে আস্তরণ তৈরি) করবে। পরে এর ওপরে পুষ্প, লাজ (খই) ও ভক্তযোগে এবং রত্নসমূহ দিয়ে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও চিকিৎসকদের পূজা করে বেদীর ওপরে ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কিত ও বেদী জল দিয়ে অভিষিক্ত করবে। এরপরে দক্ষিণদিকে ব্রাহ্মণকে এবং সামনে অগ্নিকে স্থাপন করে খদির (Acacia catechu), পলাশ, দেবদারু ও বিল্বকাষ্ঠ অথবা বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ্থ ও মধুক (বৈজ্ঞানিক নাম Madhuca longifolia) – এই চারটি ক্ষীরী (latex) বৃক্ষের কাঠ অদ্মধু-ঘৃত দিয়ে লেপন করে দার্ব্বীহৌমিক বিধি (কাঠ দিয়ে হোম) অনুসারে প্রণব (ওঙ্কার) ও মহাব্যাহৃতি (ভূঃ স্বাহা ইত্যাদি) সহকারে কাষ্ঠময় যজ্ঞীয় দর্ব্বী (Berberis aristata, “Indian barberry”) দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করবে। এরপরে দেবতা ও ঋষিদের উদ্দেশ্যেও স্বাহা উচ্চারণ করবে। আর শিষ্যকে ঐ সব মন্ত্র উচ্চারণ করাবে। ব্রাহ্মণ – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, ক্ষত্রিয় – ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যের উপনয়ন করতে পারবেন। কেহ কেহ বলেন যে, কুললক্ষণসমপ্নন শূদ্রকেও মন্ত্রভাগ পরিত্যাগপূররক (without incantation and formal initiation) দীক্ষিত করা যায়।” (সু।বিঃ ২.৩-৪)

(৩) যেহেতু সুশ্রুত-সৎহিতা চরক-সংহিতা-র কিছু পরে সংকলিত হয়েছে, এ কারণে, আমাদের অনুমান, সুশ্রুত-সৎহিতা-য় এই অংশটি খুব দীর্ঘায়িত করা হয়নি। কিন্তু একটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যা নিয়ে বিমানস্থানে (চরক-সংহিতা-র) আলোচনা অনুপস্থিত, অন্যত্র কিছু রয়েছে – সে বিষয়টি হল অনধ্যায় অর্থাৎ যেসময় শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ থাকবে।

(৪) “এই স্থলে দুটি শ্লোক বলা হচ্ছে, যেমন – কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, শুক্লপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা এবং দিনের সন্ধ্যাভাগে অর্থাৎ প্রাআতঃ ও সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন করবে না। অকালে বিদ্যুৎপাত বা অকালে মেঘগর্জন হলে পাঠ বন্ধ করবে। পরিবার, দেশ এবং রাজার বিপ্লবকালে পাঠা বন্ধ করবে (ভানুমতি মতে ‘অকালে বিদ্যুৎ’পদে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের বর্ষণ বুঝতে হবে। ‘অকাল মেঘগর্জন’পদে সন্ধ্যাকালে মেঘধ্বনি বুঝতে হবে। নিবন্ধমতে অকালবর্ষণ অর্থে হেমন্ত ও শীতকালের বর্ষণ বোঝাবে।)

শ্মশানে, হস্তি ইত্যাদি যানে, অদ্যতনে (বধ্যভূমি), যুদ্ধস্থানে, মহোৎসবে ও অনিষ্ট-লক্ষণ-দর্শনে পাঠ বন্ধ করবে। আর ব্রাহ্মণেরা যেসব দিনে পাঠ বন্ধ রাখেন, সেসব দিনেও পাঠ বন্ধ রাখবে। এবং নিত্য শুচি হয়ে পাঠ অভ্যাস করবে।” (সুঃ ২.১০)

এ প্রসঙ্গে Preisenanz-এর পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট গুরুত্ববাহী – “Only the detailed section on anadhyāya has some resemblance with thecorresponding passages in the classical sources; however, this may be due to the fact that this topical complex is not specific to the study of medicine but part of the Brahminical (and Jain) concept of the proper conduct of study in general and that the lists of occasions of non-study found in medical works are largely dependent on the lists in the Brahminical Dharma literature.”[38]

চরক-সংহিতা-র সূত্রস্থানে বলা হয়েছে – “অশুচি অবস্থায় তন্ত্রোক্ত মারণ, মোহন ও বশীকরণাদি অভিচার কর্ম (coitus) করতে নেই – চৈত্য স্থানের পূজা অথবা পূজনীয়গণের পূজা এবং বেদাধ্যয়ন করতে নেই … উভয় সন্ধ্যার সময় অধ্যয়ন করবে না।” (চ।সূঃ ৮.২৪)

এরপরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ “সম্ভাষাবিধি” (method of discussion) – “চিকিৎসক চিকিৎসকের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করবেন। কারণ, শাস্ত্রালাপের সাহায্যে জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং আনন্দ বৃদ্ধি করে, শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে, বচনশক্তি (eloquence) বাড়ে, যশঃ বিস্তৃত হয়, পূর্বশ্রুত বিষয়ে সন্দেহ থাকলে সেই সন্দেহ দূরীভূত হয়, শ্রুত-বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও অধিকতর আলোচনা হয়, কোন বিষয় অশ্রুত থাকলে তা শুনতে পাওয়া যায়, আচার্য্য শুশ্রুষাপরায়ন শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হয়ে যেসব গুহ্য বিষয়ের ব্যাপারে মতামত ধীরে ধীরে দান করেন, পরস্প্র বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা বিজিগীষু (বিজয়লাভে ইচ্ছুক) হয়ে সেসব বিষয়েও সোৎসাহে বলতে থাকেন। এসব কারণে পণ্ডিতগণ তদ্বিদ্যাসম্ভাষায় অর্থাৎ সমস্মশস্ত্রব্যবাসায়ীর সঙ্গে শস্ত্রালাপের অতিশয় প্রশংসা করেন।” (বিঃ ৮.১৫)

“তদ্বিদ্যাসম্ভাষা দুই রকমের – সন্ধ্যায় সম্ভাষা (friendly discussion) এবং বিগৃহ্য সম্ভাষা (hostile discussion)।” (বিঃ ৮.১৬)

“যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান (practical knowledge) বচন ও প্রতিবচন বিষয়ে শক্তিসম্পন্ন, অকোপনস্বভাব (devoid of irritability), মার্জ্জিতবিদ্য, অসূয়াশূণ্য, অনুনয়ের উপযুক্ত, ক্লেশসহিষ্ণু এবং প্রিয়সম্ভাষী (sweet-speeched), সেই ব্যক্তির সঙ্গে সন্ধ্যায় সম্ভাষা কর্তব্য। এরকম ব্যক্তির সঙ্গে আলাপের সময় বিশ্বস্ত হয়ে কথা বলবে, বিশ্বস্তভাবে প্রশ্ন করবে এবং প্রশ্ন করে সেই বিশ্বস্ত প্রতিপক্ষকে অর্থসমূহ বিশদভাবে বুজিয়ে দেবে। তাঁর কাছে পরাজয়ভয়ে উদ্বিগ্ন হবে না, তাঁকে পরাজিত করেও হর্ষ প্রকাশ করবে না, অন্যের কাছে শ্লাঘা করবে না, কোন ভ্রান্ত মত প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায় তর্ক করবে না, তর্কের সময়ে যা অবগত হবে সে বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না। সম্যক অনুনয় বিনয় করবে, এবং অনুনয়ের পরে শাস্ত্রালাপ সম্পর্কে সাবধান হবে। একে অনুলোমসম্ভাষাবিদিও বলে।” (বিঃ ৮.১৭)

“নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতা পরীক্ষাকালে বাদ-প্রতিবাদকারীর এসমস্ত শ্রেয়স্কর গুণ ও দোষের পরীক্ষা করবে – শাস্ত্র অধ্যয়ন, শাস্ত্রজ্ঞান, ধারণাশক্তি, প্রতিভা ও বাকশক্তি। এই কয়েকটিকে বক্তার শ্রেয়স্কর গুণ বলে। কোপনস্বভাব, অনিপুণতা, ভীরুতা, ধারণাশক্তির অভাব ও অমনোযোগ – এগুলো হচ্ছে দোষ। নিজের ও অপরের এসব গুণ ও দোষ উভয়বিষয়েই তুলনা করবে।” (বিঃ ৮.১৮)

আমরা তো এখনও আমাদের এবং ছাত্রদের মধ্যে “শাস্ত্র অধ্যয়ন, শাস্ত্রজ্ঞান, ধারণাশক্তি, প্রতিভা ও বাকশক্তি” ইত্যাদি গুণগুলোর সন্ধান করে থাকি।

“প্রতিপক্ষ তিন ধরনের – প্রবর (শ্রেষ্ঠ), প্রত্যবর (নিকৃষ্ট) এবং সম (সমান)।” (বিঃ ৮.১৯)

“পরিষৎ অর্থাৎ বিচারসভা দুই প্রকার – জ্ঞানবতী সভা (জ্ঞানবানের) এবং মূঢ়সভা (মূর্খের)। কারণ-বিভাগ অনুসারে এরা আবার তিন ধরনের – সুহৃৎসভা (নিজের সুহ্রৃৎ উপস্থিত), উদাসীনসভা (নিরপেক্ষ সভ্য উপস্থিত থাকেন, এবং প্রতিনিবিষ্ট সভা (যেখানে কারও সঙ্গে কারও সদ্ভাব নেই)। এসব সভার মধ্যে প্রতিনিবিষ্ট সভায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বচনশক্তি-সম্পন্নই হোক বা মূঢ়ই হোক, সেখানে কারও সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ কর্তব্য নয় … কেউ কেউ বলেন যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গেও বিগৃহ্য সম্ভাষা করবে। কিন্তু পণ্ডিতগণ বিদ্যাজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে বিগৃহ্য সম্ভাষা সঠিক বলে মনে করেন না।” (বিঃ ৮.২০)

“নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে শীঘ্র পরাজিত করবার উপায়গুলি হল – যে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেনি তাকে মহৎসূত্রপাঠদ্বারা পরাজিত করবে, যে শাস্ত্রতত্ত্বে জ্ঞানহীন, তাকে দুর্বোধ্য বাক্য প্রয়োগ করে; যে বাক্য ধারণা করতে পারেনা তাকে জটিল-দীর্ঘ-সূত্রসঙ্কুল বাক্য দণ্ডের সাহায্যে … এসব উপাইয়ের সাহায্যে নিকৃষ্ট প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে হয়।” (বিঃ ৮.২১)

“বাদ বিষয়ে কতগুলি সীমালক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। এটা বলা যায়, এটা বলা যায়না। এগুলো হলে পরাজিত হবে, ইত্যাদি নিয়মকে বাদমর্য্যাদা লক্ষণ বলে – বাদ, দ্রব্য, গুণ, করম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, হেতু, দ্ররষ্টান্ত, উপনয়, নিগমন, উত্তর, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ওতিহ্য, ঔপম্য (comparison, resemblance, or similitude), সংশয়, প্রয়োজন, সব্যভিচার, অর্থপ্রাপ্তি, সম্ভব, অনুযোজ্য, অনুযোগ, প্রত্যনুযোগ, বাক্যদোষ, বাক্যপ্রশংসা, ছল, হেতু, অতীতকাল, উপালম্ভ, পরিহার, প্রতিজ্ঞাহানী, অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বন্তর, অর্থান্তর ও নিগ্রহস্থান।” (বিঃ ৮.২৭)

তিন ধরনের আলোচনার উল্লেখ করা হয়েছে – বাদ (পরস্পর বিগ্রহ করে (contending) যে কথা বলা যায়), জল্প (একপক্ষ আশ্রয় করে বাদ-প্রতিবাদ) এবং বিতণ্ডা (কেবল পরপক্ষের দোষ প্রদর্শন)।” (বিঃ ৮.২৮)

এরপরে “বাদমর্য্যাদা লক্ষণ”-এ যে ৪৪টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। (বিঃ ৮.২৯-৬৬)

উপনয়ন এবং শিক্ষালাভ করার পরে ছাত্ররা/শিষ্যরা কীভাবে হাতে-কলমে চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ শিখবে, পরের অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনায় যাব।

________________________________________

[1] Vitus Angermier, Medication or Magic? Mantras in Early Āyurveda. A presentation at the workshop Mantras: Sound, Materiality, and the Body, 12–14 May 2022, Vienna. https://www.academia.edu/79051821/Medication_or_Magic_Mantras_in_Early_\%C4\%80yurveda accessed on December 6, 2022.

[2] প্রাগুক্ত।

[3] Meulenbeld, HIML, IA, 93.

[4] A. Chandra Kaviratna & P. Sharma, Caraka-Saṃhitā, 2nd revised edn., volume 1, 2006, p. 264.

[5] Ibid, p. 264, fn.

[6] Karin Preisendanz, “The initiation of the medical student in early classical Āyurveda: Caraka’s treatment in context”, Pramāṇakīrtiḥ. Papers dedicated to Ernst Steinkellner on the occasion of his 70th birthday,.Par 2, eds., B. Kellner, H. Krasser, H. Lasic, M.T. Much, H. Tauscher, 2007, pp. 629-662.

[7] I. A. Menon and H. F. Habeman, “The Medical Students’ Oath in Ancient India”, Medical History 1970, 4 (3): 295-299.

[8] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৬।

[9] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৮।

[10] Dominik Wujastyk তাঁর একটি সন্দর্ভে “পূর্বজন্ম”-এর ভিন্নতর ব্যাখ্যা করেছেন – “inherited”. Wujastyk, “Indian Medicine”, in Companion Encyclopedia of the History of Medicine, ed. Roy Porter & W. F. Bynum, volume 1, 1993, pp. 755-778. Quotation on p. 762.

[11] Meulenbeld, HIML, IA, p. 351.

[12] Patrick Oleville, “The Medical Profession in Ancient India: Its Social, Religious and Legal Status”, eJournal of Indian Medicine, 2017, (9): 1-21.

[13] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮। KAṤ অর্থে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।

[14] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

[15] A. Chandra Kaviratna & P. Sharma, Caraka-Saṃhitā, 2nd revised edn., vol. 2, 2006.

[16] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭, পাদটীকা।

[17] Philip A. Mass, “The Religious Orientation and Cultural Identity of Early Classical Ayurveda”, in Suhṛdayasaṃhitā: A Compendium of Studies on South Asian Culture, Philosophy, and Religion. Dedicated to Dominik Wujastyk, ed., Philip A. Mass and Anthony Cerulli, 2024, pp. 69-107. Quotation on p. 74.

[18] Meulenbeld, HIML, IA, p. 34.

[19] কবিরত্ন ও শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫০)।

[20] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫০।

[21] প্রাগুক্ত।

[22] এ বিষয়ে সংহত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ Vallari Subba Rao, “Ayurvedic Education and Profession in Ancient India”, Nagarjuna Dec. 1958, II (4): 229-239.

[23] কবিরত্ন ও শর্মা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫১।

[24] A. S. Altekar, Education in Ancient India, 1944, p. 187.

[25] Mass, “The Religious Orientation and Cultural Identity of Early Classical Ayurveda”, pp. 78-79.

[26] “Endogamy is the only characteristic that is peculiar to caste” – Ambedkar, Annihilation of Caste and Other Essays, 2021, p. 106.

[27] Nathan McGovern – The Snake and the Mongoose: The Emergence of Identity in Early Indian Religion, 2018, p. 81-84. “Throughout his inscriptions, Aśoka defines dhamma in terms of generosity toward śramaṇas and Brahmans, along with other “dependent” groups such as one’s parents or the aged.” – McGovern, ibid, p. 79.

[28] এই বিষয়ে প্রামাণ্য এবং বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ Kenneth G. Zysk, Asceticism and Healing in Ancient India: Medicine in the Buddhist Monastery, 2000. Zysk বলছেন – “The picture of the evolution of India’s antique medical heritage is very different from that portrayed by the teachers and authors of āyurveda, who represent traditional Indian medicine as a brāhmanic science from its inception. A critical analysis of the sources demonstrates that this viewpoint results from Hindu intellectual endeavours to render a fundamentally heterodox science orthodox … Indian medical epistemology based on empiricism is traceable to the śramanic traditions…” – ibid, pp. 117-119.

[29] Mass, “The Religious Orientation and Cultural Identity of Early Classical Ayurveda”, p. 80.

[30] Ibid, p. 79.

[31] Johannes Bronkhorst, Greater Magadgha: Studies in the Culture of Eastern India, Brill, 2007.

[32] Ibid, p. 9.

[33] Bronkhorst, ibid, p. 5.

[34] Ibid, p. 60.

[35] Karin Preisendanz, “The initiation of the medical student in early classical Ayurveda: Caraka’s treatment in context”, ibid, p. 634, fn. 32.

[36] Philip Mass, “The Religious Orientation and Cultural Identity of Early Classical Ayurveda”, ibid, p. 99.

[37] Ibid, p. 101.

[38] Preisenanz, “The initiation of the medical student in early classical Ayurveda: Caraka’s treatment in context”, p. 633.

খুব ভালো লাগলো স্যার। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।