জীবন মানে অনেকগুলো অধ্যায়। সেই অধ্যায়গুলো গড়ে ওঠে ছোট বড় মুহূর্ত, ঘটনা, অভ্যেস এবং সর্বোপরি কিছু মানুষকে নিয়ে। সময়ের প্রবাহে প্রায় সবকিছুই বদলায়। ব্যস্ততার চাপে , প্রযুক্তির সৌজন্যে , বয়েসের ধর্মে হয়তো দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই এক থাকে না , হয়তো বা আমাদের এক সময়ের সেই প্রিয় মানুষগুলোর কারো কারোর সাথেও তৈরি হয় দূরত্ব। ঠিক যেমন ভাবে চিনতাম তার থেকে সম্পূর্ণ অচেনা লাগে। তবুও শুধুমাত্র দীর্ঘশ্বাস বা ক্ষোভ অভিমানে নয় তাঁরা কোথাও যেন বেঁচে থাকেন কোনো এক অধ্যায়ের রোদের কনায়, যাদের উপস্থিতি জীবনের উপরি কাঠামোয় আর না থাকলেও কোনো না কোনো ভাবে রয়ে যায় মনের অন্তস্থলে।

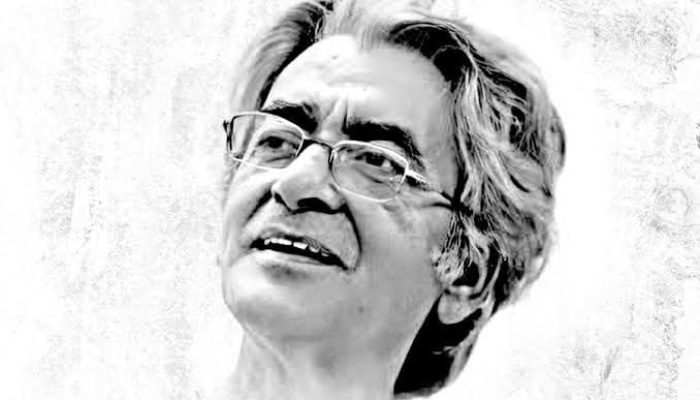

ঠিক তেমনি প্রতুল মুখোপাধ্যায়—কেবলই একটি নাম বা একজন গায়ক নন , তার গান আমাদের বয়েসী যারা তাদের অনেকেরই জীবনের একটি অধ্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশের মতো। তাঁর গানের স্রোত ধরে আমরা কলেজ জীবনে ছাত্র আন্দোলনের সাগরে ডিঙ্গা ভাসিয়েছি, বুঝতে শিখেছি অযুত বাধায় কিসের ভয় লাল ফৌজের, ঠিক লাফিয়ে পার হবে। তাই তার গান হয়ে উঠেছিল আমাদের কলেজজীবনের উদ্দীপনা, বামপন্থার আবেগ, প্রতিবাদের ভাষা, পরিবর্তনের স্বপ্ন, মিছিলের সারিতে আমাদের চেতনা মননে পাশাপাশি হাটা বিমূর্ত কমরেড।

কলেজের দিনগুলিতে যখন রক্তে সীসার গতি, ধমনীতে ভিসুভিয়াস — সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর তখন প্রতুলদার গান ছিল আমাদের অস্ত্রের মতো। গানের ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের ভাষা, তাঁর সুরে ছিল এক মাদকীয় বিপ্লবী রোমান্টিসিজম। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুবদের দের লড়াইয়ে তাঁর গান এক অদ্ভুত শক্তি জোগাত। লাল পতাকার তলে দাঁড়িয়ে গাওয়া প্রতুলদার গান ছিল এক বিশেষ অনুভূতি।

প্রতুলদার গানে না থাকতো বাজনার সঙ্গতের আড়ম্বর, না তা গাইবার জন্য প্রয়োজন হয়েছে বিশেষ ভাবে সুসজ্জিত কোনো মঞ্চ। গাইতেন খালি গলায় হয়তো বা খোলা রাস্তায়, খোলা মনে, আম জনতার অংশ হয়ে সাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধির মতো।তাই এ গান শুধু শব্দে, ভাবে বা সুরের দিক দিয়ে শুধু নয় , সামগ্রিক পরিবেশনর ক্ষেত্রও ছিল সৃষ্টির কেন্দ্র স্থলে থাকা সর্বহারা চরিত্র। তিনি গাইতেনও যেনও সমগ্র শরীর দিয়ে তাই বোধহয় তার গানের আবেশ ছড়িয়ে পড়তো আমাদেরও মন থেকে শরীরে শিহরণের মতো।

সাম্রাজ্যবাদ যখন গ্রহণের মতো আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সৃষ্টি , কৃষ্টি সব কিছু কে গ্রাস করছে সেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চোখে চোখে রেখে আত্মসম্মানে ভর করে রুখে দাঁড়াবার মন্ত্র দিয়ে যায় প্রতুলদার , “বাংলা আমার দৃপ্ত স্লোগান ক্ষিপ্ত তীর ধনুক”।

সময়ের পরিক্রমায় প্রতুল মুখোপাধ্যায় নিজের রাজনৈতিক অবস্থান বদলেছেন। কিন্তু তবুও কি তাঁর গান বদলেছে? গান কি দলবদল করতে পারে? তাঁর কণ্ঠ থেকে উঠে আসা প্রতিটি লাইন, প্রতিটি সুর আসলে যাঁদের জন্য, যাঁদের স্বপ্ন ও সংগ্রামের কথা বলে, তাঁরা তো বদলায়নি! আজও যখন কোনো মিছিলের কণ্ঠে প্রতুলের গান ধ্বনিত হয়, তখন বোঝা যায়—এই গান শুধু শিল্পীর নয়, এই গান এক ঐতিহ্য, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, হাত থেকে হাতে, আন্দোলনের আগুনের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে। এছাড়াও একবার যে গান জনতার হয়ে ওঠে, তা আর কখনও ব্যক্তিগত থাকে কি?

জানিনা প্রতুলদা ভয় , স্বার্থ, মরণোত্তর গান স্যালুট বা কোন স্লোগান দিতে গিয়ে তার নৌকো বদলেছিলেন কিন্তু আমার অনুমান তিনি মনে মনে নিশ্চই উপলব্ধি করতে পারতেন ক্ষেপা মোষকে উস্কে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে একমাত্র লাল নিশানটাই। প্রতুলদার সঙ্গে সহচার্য ও বিরোধিতার বা ভালোবাসা ও দূরত্বের থিসিস – এন্টি থিসিস এর দ্বান্দ্বিকতা আছে থাকবে- কিন্তু তার গান স্বাধীন পাখির মতো পুবের আকাশে লাল সূর্যের বার্তা নিয়ে ডানা মেলে উড়ে বেড়াবে গণআন্দোলনের ঢেউয়ের মাথায় , বলে যাবে,

” ঝিঙে বেচো পাঁচ সিকেতে, হাজার টাকায় সোনা

বন্ধু তোমার লাল টুকটুকে স্বপ্ন বেচোনা।

ঘরদোর বেচো ইচ্ছে হলে, করব নাকো মানা

হাতের কলম জনম দুখী, তাকে

বেচোনা।”

খুব সুন্দর লেখা। লেখককে অভিনন্দন। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতের উৎস নকশালবাডীর বিপ্লবী আন্দোলন; আবার সেই গান বিপ্লবী কর্মী ও সাধারণ মানুষের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের কারাগারে বন্দি নকশাল কর্মীরা সকাল সন্ধ্যায cell ও ward খোলা আর বন্ধ হওয়ার পর Internationale গান এর সঙ্গে তাঁর এবং বিপ্লবী শহীদদের লেখা গান গাইতেন। এই সবকিছুই আজ ইতিহাসের অঙ্গ।

প্রতুল মুখোপাধ্যায় জীবনের শেষ পর্যায়ে প্রতিক্রিয়ার সাথে হাত মিলিয়েছেন। সেটা বেদনাদাযক। কিন্ত সেই সংগ তাকে মানুষের just struggle এর বিরুদ্ধে সম্ভবত নিয়ে যায নি। তার গান, সুর সবকিছুই থেকে যাবে এবং সংগ্রামী মানুষদের প্রেরণা যোগাবে।