লিলি এবার্ট (জন্ম ১৯২৩) যে খুব পরিচিত নাম এমনটা নয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছে তিনি “Holocaust Survivor”। আউসভিৎস কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ১৯৪৪ সালে তিনি তাঁর মা এবং সবচেয়ে ছোট দুই সন্তানকে চোখের সামনে মেরে ফেলতে দেখেছিলেন। ১৯৪৫ সালে জীবিত অবস্থায় “মিত্র শক্তি”র সৈন্যদের দ্বারা মুক্ত হন। ২০২১ সালে তাঁর নাতির নাতি ডভ ফরম্যান-এর সঙ্গে লেখেন Lily’s Promise: How I Survived Auschwitz and Found the Strength to Live। এ বইয়ের শুরুতে এক ইহুদি রাব্বি লর্ড স্যাকস-কে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে – “ইতিহাস (হিস্ট্রি) হল তার story – an event that happened to sometime else to someone else.” কিন্তু স্মৃতি (memory) হল নিজেকে (identity) খোঁজা – History is about the past as past. Memory is about the past as the present.” (পৃঃ ১)

মুক্তচিন্তা, মৌলবাদ, প্রকট/প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিজম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও আমাদের “তার কাহিনি” (history) এবং স্মৃতি (memory)-র মাঝে ক্রমাগত গতায়াত করতে হবে। পূর্বোক্ত বইয়ের শেষ দিকে লিলি এবার্ট বলছেন – “তোমার ত্বকের রঙ কী বা তোমার জাতীয়তা কী এটা কোন বিষয় হতে পারেনা, কারণ সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই এ কথা ধ্রুব সত্য যে, আমাদের রক্তের রঙ লাল এবং যখন আমাদের কাটা হয় আমাদের ব্যথা লাগে … আমরা যদি ক্রমাগত স্মরণে না রাখি তাহলে আমরা ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করতে পারব না।” (পৃঃ ২৯১)

দুর্ভাগ্য এবং ইতিহাসের পরিহাস যে সেই ইহুদিদের রাষ্ট্র আজকের নির্বিচার গণহত্যার এবং পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ কিংবা অন্তর্ঘাত বা গুপ্ত খুনের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারি। প্রকৃতপক্ষে একসময়ের নির্যাতিতরাও হয়তো মন্সতত্বের গভীরে অত্যাচারী এবং খুনি রাষ্ট্রের replica হয়ে যায়। আজকের ইজরায়েল তার হাতেগরম উদাহরণ।

আরও কিছু কথা

৩০ অক্টোবর, ২০২৩-এ হামাসের পাঠানো পণবন্দীদের একটি ভিডিও যেখানে দেখানো হয়েছে এক বন্দীর শরীরে কোন অত্যাচারের দাগ না থাকলেও চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ রয়েছে। এই ভিডিও দেখে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন – “নিষ্ঠুর মানসিক অত্যাচার।” কোন পাঠকের কাছে এটা নিষ্ঠুর পরিহাস মনে হতে পারে। কারো কাছে বড়ো বেদনার মতো বুকে বাজতে পারে। এখানে সিনেমার মতো একটু “রিইওয়াইন্ড” করে ইতিহাসকে দেখা যাক। বাংলায় সংক্ষেপে এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের উন্মোচনের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত (১৬.১০.২০২৩) বরেণ্য ঐতিহাসিক এবং সমাজতত্ত্ববিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ “বিশ্বের বৃহত্তম কারাবিদ্রোহ” দ্রষ্টব্য – https://epaper.anandabazar.com/imageview_73178_24926428_4_71_16-10-2023_4_i_1_sf.html।

গাজা থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্য ভিটেহারা, খাদ্যহারা, পানীয় জলহীন, নিরাশ্রয় নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-অশক্তদের ঢল নেমেছে গাজার রাস্তায়।

এ ঘটনাগুলো বর্তমানের – গত ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এ ইজরায়েলের ওপরে প্যালেস্তিনিয়ান হামাস বাহিনীর রকেট হামলার ‘প্রত্যুত্তরে’ ইজরায়েল বাহিনীর প্যালেস্তাইনের গাজা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ওপরে নির্মম, নির্দয়, নিরবচ্ছিন্ন আগ্রাসন এবং গোলা বৃষ্টির পরিণতি।

আমরা জানি ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় – ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ অব্দি – ইউরোপীয় ইহুদিদের ওপরে নৃশংসতম অত্যাচারগুলো হয়েছিল। সেদিনও শিশুরা মারা গিয়েছিল কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের গ্যাস চেম্বারে – অনেক অনেক শিশু, বৃদ্ধ, নারী, অশক্ত, সুস্থ মানুষ। সবমিলিয়ে সংখ্যাটা কমবেশি ৮০ লক্ষ। গাজায় ৭ অক্টোবরের পর থেকে কমবেশি ৩,৫০০,০০০ মানুষ ভূমিহারা, গৃহহারা। দলে দলে অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছে, যদি কোন তুলনায় নিরাপদ জায়গা পাওয়া যায়।

মন্ট্রিয়ল হলোকস্ট মিউজিয়ামের তরফে ২০১০ সালে প্রকাশিত হয় গ্যাস চেম্বারে মারা যাবার আগে ১৭টি চিঠির একটি সংকলন – স্কুলের বাচ্চাদের নৃশংসতা এবং অবান্তর হত্যার বিরুদ্ধে ‘sensitize’ করার জন্য। এ সংকলনের নাম – 17 LETTERS for the first time and forever. এ সংকলনের ৪ নম্বর চিঠিটি ছিল এরকম (পৃঃ ২১) –

নীচে ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হল।

“Dear children,

Today is Sept. 19, 1941. It’s impossible to continue to live after these horrible experiences. All Jews have been taken away and there is no place to hide. Close friends are afraid to hide us until better times come. And they are right.

I kiss you and hug you tight for the last time, and forever. There’s no one to blame.

Grandma was taken away by the car. I don’t know where Grandpa and Mother are.

Your father. Billich

হলোকস্টের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে ফিরেছিলেন ডিটা ক্রাউস। তাঁর ৮৯ বছর বয়সে তিনি “Holocaust survivor”-এর স্মৃতি নিয়ে লিখলেন A delayed life: the true story of the Librarian of Auschwitz বইটি (২০২০)। সে বইয়ের ৫২ নম্বর অধ্যায়ের (শিরোনাম “I Need Not Delay Anymore”) শুরুতেই তিনি জানাচ্ছেন, নতুন প্রজন্ম যারা এ অভিজ্ঞতার সাথে কোনভাবেই পরিচিত নয় তাদের কথা এবং তাদেরকে সে অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিভাবে মানসিক সংযোগ তৈরি করা হবে সে বিষয়ে – “One of my activities is giving talks about my personal Holocaust to students in Israel and also abroad. After the lecture I usually answer questions from the audience. For the youngsters, it’s a harrowing experience, and often they ask with hope in their voice, “But after the war, was your life a happy one?” Can I disappoint them and say no? I make some funny comment to avoid a direct answer.”

আজ সেই মানুষগুলো কিংবা যারা তাদের কাছ থেকে ওরকম দুঃস্বপ্নের অতীতের কাহিনী শুনেছে তারাই তো গাজায় একই ঘটনা ঘটাচ্ছে। যদি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার বা বিশ্লেষণ করি তাহলে ব্যাপারটা কি এরকম দাঁড়ায় – যারা একসময়ে অত্যাচারের শিকার হয়েছিল তারা কি জাতি হিসেবেই তাদের মানসিক গঠনে, মননের প্রতিটি স্তরে সমধর্মী প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন চরিত্রের হলোকস্টের রেপ্লিকা তৈরি করাকে লালন করছে? বিপরীত পথে (reversely) তারা (বর্তমান ইজরায়েল) ৮০ বছর আগেকার অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, আগ্রাসন, মৃত্যুর দূত হয়ে আবির্ভূত হওয়া – এ সমস্ত কিছুকে আত্মীকরণ এবং “internalization” করেছে?

অর্থাৎ যারা একটি হিংস্র রাজনৈতিক মৌলবাদের নির্মম শিকার হয়েছিল, এখন তারাই সেরকম বা আরও ভয়ংকর মৌলবাদের প্রতিনিধি। মৌলবাদ ও মুক্তচিন্তা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের এ বিষয়টিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে এবং বিবেচনা করতে হবে বৈকি!

ল্যান্সেট-এ গাজার আল-আজহার ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের অধ্যাপক Mohamed Reyad Zughbur-এর আবেদন প্রকাশিত হয় “Protect civilians’ lives and health care in Gaza” শিরোনামে (অক্টোবর ২৭, ২০২৩)। তাঁর আবেদনের শুরুতে বলছেন – “যখন নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে আল-আজহার ইউনিভার্সিটির শিক্ষক এবং ছাত্ররা সবাই টগবগ করছে নতুন পাঠারম্ভের চ্যালেঞ্জ নেবার আনন্দে, সে সময় আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে শুরু হল যুদ্ধ। এ যুদ্ধে শুধু যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং ল্যাবরেটরি ধ্বংস হয়েছে তাই নয় সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল ভয়ঙ্করভাবে চুরমার হয়ে গেছে … গাজার ২০ লক্ষের বেশি মানুষ তাদের মর্যাদা খুইয়েছে।”

তাঁর লেখার শেষ অনুচ্ছেদে বলছেন – “যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলছে সেগুলো আমার বোধগম্যতার বাইরে এবং এখনকার পরিস্থিতি যার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি তার “gravity” আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়। বিশ্ববাসীর এখানে যা ঘটে চলেছে সেই ঘোরতর শোচনীয় অবস্থার কথা জানা উচিত। এবং all those with consciousness should act to protect civilian lives and health care in the Gaza Strip.”

তাঁর শেষ আবেদন ছিল – “যে সময়ে আমাদের খুব সামান্য সামর্থ্য আছে ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করার, সে সময়ে আমরা এটুকু নিশ্চিত করতে পারি যে খুব ন্যূনতম হলেও আমাদের কণ্ঠস্বরে যেন আমাদের পেশার মূল্যবোধ প্রতিধ্বনিত হয়।”

গাজা ছাড়িয়ে

Engrafted মডার্নিটির যে যাত্রা ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রিক উদ্যোগে শুরু হয়েছিল সেখানে সবাই মানে সমস্ত ভারতবাসী হয়ে উঠলো নাগরিক, খানিকটা হঠাৎ করেই। লক্ষ্যণীয় যে জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে যে ব্রিটিশ জাতি প্রায় ৩৫০ বছর ধরে ধীরে ধীরে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে, ভারত সেসমস্ত ধাপ অতিক্রম করার জন্য পেয়েছে কয়েক দশক মাত্র। ফলে ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের গুরুত্বপুর্ণ দেশগুলোতে যেভাবে ঐতিহাসিকভাবে প্রথমে ব্যক্তির অভ্যুদয়, পরবর্তীতে রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সহাবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমাজ জীবনে ধর্ম-নির্লিপ্ততার (secularism) যে পরিসর তৈরি হয়েছে তা ভারতে হয়নি।

যেভাবে, মার্ক্সের ধারণানুযায়ী, উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলোতে শ্রমিক তথা সর্বহারা শ্রেণীর এবং পুঁজির সাথে শ্রমের টানাপোড়েন থেকেছে বিভিন্ন স্তরে, যেভাবে দেশগত ভিন্নতা থাকা সত্বেও বিভিন্ন সামাজিক ও শ্রেণী সম্পর্কের মানুষের মধ্যে একটি পাবলিক ডিসকোর্সের পরিসর তৈরি হয়েছে, যেভাবে চার্চ এবং রাষ্ট্র পৃথক হয়েছে, যেভাবে সমাজ জীবন থেকে অপসৃত হয়ে ধর্মানুগত্য ব্যক্তিগত রুচি এবং পরিসরের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐতিহাসিকভাবে সেসব তো এখানে হয়নি। বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত ভারত নামের ভৌগোলিক ভূখন্ডে সামন্ত রাজা, উদীয়মান বৃহৎ শিল্পপতি শ্রেণী, ব্যবসায়ী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ এবং ওকালতি ও ডাক্তারির মতো বিভিন্ন স্বাধীন পেশার ব্যক্তিদের উপনিবেশের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে রাজনৈতিক এবং সামরিক সংগ্রামের বিভিন্ন সফলতা ও ব্যর্থতার চিহ্ন বহন করেছে ১৯৪৭ পরবর্তী স্বাধীন ভারতবর্ষ।

ডেমোক্রাসির স্বর্ণযুগে কিংবা সামাজিক পরিসরের সবল, জোরালো উপস্থিতির সময় আধুনিকতা-নির্মিত নাগরিকতার ভাষ্য ছাড়াও আরও অনেক স্বর এবং কণ্ঠ আত্মপ্রকাশ করে – indiscernible (অশ্রুত) থেকে discernible (শ্রুতিগ্রাহ্য) হয়ে ওঠে, invisibility (অদৃশ্য) থেকে visibility (দৃশ্যমানতা)-র স্তরে উঠে আসে। বিখ্যাত উদাহরণ হিসেবে ১৯৬০-৭০-এর দশকের প্যারিসের ছাত্র বিদ্রোহ বা আমেরিকায় ভিয়েতনাম বিরোধী আন্দোলনের কথা কিংবা সাম্প্রতিক কালের “অন্য এক পৃথিবী সম্ভব” বা “Occupy Wall Street” আন্দোলনের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এরকম একটা পরিসরে নাগরিক হবার ধারণার সাথে নাগরিক না-হবার কিংবা অ-নাগরিকের ধারণাও সামাজিকভাবে মান্যতা, গ্রাহ্যতা পায়। বহু ভাষ্যের নির্মাণ হতে থাকে।

কিন্তু সমগ্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াটাই যদি ভিন্নধর্মী হয়? যদি জাতি-রাষ্ট্র তৈরিই হয় প্রভুত্বকারী সামন্ত রাজা ও এর উপযোগী পরিব্যাপ্ত মানসিকতা, কৃষি শ্রম, শিল্পীয় শ্রম, শিক্ষিত জায়মান নাগরিক সমাজ, বৃহৎ পুঁজি এবং জাতীয়তাবাদের উত্তুঙ্গ পর্বে গড়ে ওঠা ছোট বা স্বাধীন পুঁজির মধ্যেকার অসংখ্য বাস্তব দ্বন্দ্বকে অমীমাংসিত রেখে? যদি গড়ে ওঠে জাতিস্বত্তার প্রশ্নকে সমাধানের আওতায় না এনে? Integer বা পূর্ণসংখ্যা না হয়ে, কোন ত্রৈরাশিক বা ভগ্নাংশ কিংবা অ-নাগরিক হয়ে কেউ থাকতে পারেনা। আধুনিকতার একটি এবং একমাত্র ভাষ্যেই এদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রবণতাটি সবসময়েই কেন্দ্রাভিমুখী। প্রান্ত এখানে প্রান্তিক, কখনো ব্রাত্যও বটে। অসংখ্য দ্বন্দ্ব অমীমাংসিত রেখে জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে ভারত গড়ে ওঠার এক অসামান্য চলমান চরিত্র (দলিলও বলা যেতে পারে) সতীনাথ ভাদুড়ীর সৃষ্টি ঢোঁড়াই। এরকম দলেই পড়বে আমার মতো সুশীল, সুবোধ, গোপাল-বালক গোছের মানুষজন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই (ঢোঁড়াই চরিত মানস) বড়ো মুশকিলে পড়ছিলো ওর জীবনটাকে নিয়ে। জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই ধীরে ধীরে বুঝেছে, আত্মস্থ করেছে অজানা সব অভিজ্ঞতা – “অদ্ভুত জিনিস এই ‘বোট’। হঠাৎ টাকা পেলে লোকের ইজ্জৎ বাড়ে, এর অভিজ্ঞতা ঢোঁড়াইয়ের জীবনে হয়ে গিয়েছে। বোটও সেই রকম রাতারাতি লোকের ইজ্জৎ বাড়িয়ে দেয়, কেবল যে বোট দেবে তার নয়, সারা গাঁয়ের।” ঢোঁড়াইয়ের ইজ্জৎ সারা গাঁয়ের ইজ্জৎ হয়ে যায়। “বোটের” সুতোয় রাষ্ট্রের সাথে বাঁধা পড়ে একক ঢোঁড়াই, তখনো নাগরিক হয়ে উঠেছে কিনা স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে থাকে তার গ্রাম অর্থাৎ ব্যক্তি-সমাজ-কৌম-রাষ্ট্র-নাগরিকতার এক আখ্যান রয়ে যাচ্ছে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে চলা নতুন ভারতবর্ষের মধ্যে।

“বলান্টিয়ারদের” দয়ায় নগণ্য ঢোঁড়াই “রামরাজ্য কায়েম করবার কাজে, কাঠবেড়ালীর কর্তব্যটুকু করবার সুযোগ পেয়ে গেল।” তার মননে বা psyche-তে যোগসূত্র তৈরি হল ঢোঁড়াই আর “মহাৎমাজীর” সাথে – imagined communities। আধুনিকতার নতুন কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ডিসকোর্সে ঢুকে পড়ছে ঢোঁড়াইয়ের মতো প্রান্তিক মানুষ ও অঞ্চল – নিজস্ব সমাজ ও কৌম বোধ নিয়ে। এটা ব্রিটিশের জগতে জন্ম নেওয়া ইউরোপীয় আধুনিকতার চেহারা নয়, এর অবস্থান আধুনিকতার চেনা ডিসকোর্সের বাইরে।

ঢোঁড়াইয়ের অন্য এক যাত্রা শুরু হয়। “এই নিঃসীম রিক্ত জগৎটার মধ্যে ‘পাক্কী’ না কী নামের যেন একটা অপরিচিত রাস্তা দিয়ে সে চলছে।” আধুনিক ভারতের “পাক্কী” রাস্তার বাঁকে ঢোঁড়াই – ভারতের উন্নয়নের কুল চিহ্ন (insignia)। কিন্তু তার নাগরিকতার মধ্যে রয়ে যায় ভগ্নাংশের উপাদান, যদিও রাষ্ট্র তাকে গ্রহণ করবে একক integer হিসেবেই। রাষ্ট্রের জন্মলগ্নেই রয়ে গেলো অন্তর্লীন বিরোধ।

ইটি আব্রাহাম অল্প কথায় সমস্যটিকে এভাবে বুঝেছেন – “Within these new spaces, a logic different from the representation of India as ‘traditional’ was meant to operate. These new spaces would be rationalized, scientifically ordered spaces filled with individuals who, having shed personal religious or sectarian loyalties would identify primarily as a modern man – in a word, ‘Indian’.” (The Making of the Indian Atomic Bomb, p. 21)

নিজের সত্তা, অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, ভগ্নাংশকে অন্তর্লীন রেখে ঢোঁড়াইয়ের মতো অগণন মানুষের আধুনিক রাষ্ট্রের উপযোগী integer হয়ে ওঠার সংকট প্রসারিত হতে থাকবে সামাজিক বিভিন্ন স্তরে।

ইউরোপীয় আধুনিকতার ভাষ্য, যা আমাদের দেশে ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে অনুসৃত হচ্ছিল, তার উপাদানের মাঝে (matrix) নিহিত যুক্তি অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের মতো নাগরিকদের ধরা হবে একেকটি integer বা পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে। এখানে ভগ্নাংশের কোন জায়গা নেই। উদো-বুধোর ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ, এসব ভাবার কোন অবকাশই নেই। মণিপুরী বা কাশ্মিরী বলে আবার আলাদা কিছু হয় নাকি? এগুলো তো ভগ্নাংশ। পূর্ণসংখ্যা ভারতীয় নয়।

এরকম এক social psyche তৈরির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল ভাষা এবং disciplinary time তথা শাসনের অনুগত সময়।

আবার পূর্ণ সংখ্যা পজিটিভ বা ইতিবাচক হতে পারে, যেমন স্থিতধী, প্রজ্ঞাবতী-প্রজ্ঞাবান সব নাগরিক। পূর্ণ সংখ্যা নেগেটিভও (নেতিবাচক) হতে পারে। ভাবুন দেখি নেগেটিভ পূর্ণ সংখ্যার কি ভারী একখানা দল।

শুরু করি যদি গোরখপুরের শিশু বিশেষজ্ঞ ডঃ কাফিল খানের কথা দিয়ে – সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ না থাকার ফলে কতগুলো বাচ্চা স্রেফ মরে গেলো, নিজের গাঁটের পয়সা দিয়ে গাড়ির তেল পুড়িয়ে বাইরে থেকে অক্সিজেন জোগাড় করে ডাক্তারবাবু বাঁচালেন অনেকগুলো প্রাণ, তারপরে ৮ মাস জেল খাটলেন যেন ওঁর জন্যই অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়নি এমনটা আর কী। আমাদের স্মৃতিতে আসছে কি একটু একটু এ ইতিহাস?

আসবেই বা কেমন করে? আমরা এক সামূহিক সম্মিলিত সামজিক বিবশতা (numbing of collective consciousness) আর স্মৃতিহীনতায় (collective amnesia) আক্রান্ত যে!

পূর্ণ সংখ্যা মানে পজিটিভ পূর্ণসংখ্যা – একখানা গোটা, আস্ত নাগরিক। কিন্তু নেগেটিভ পূর্ণসংখ্যারা কেমন অদ্ভুতভাবে পৃথিবী থেকে, মনুষ্য সমাজ থেকে একে একে খসে পড়তে থাকে – কখনো গৌরি লঙ্কেশ নামে, কখনো কালবুর্গী, কখনো আখলাক, কখনো আসিফা, কখনো পানেসার। কি লম্বা মিছিল দেখুন। আমিও দেখি। কিন্তু তাতে হয়েছেটা কী? কী আর হবে! আমাদের যাপিত সময়ের জাগ্রত বিবেক শঙ্খ ঘোষ স্মরণ করিয়ে দেন –

“আর সব উন্নয়ন পরিত্রাণ ঘূর্ণমান অগণ্য বিপণি দেশ জুড়ে

যা দেয় তা নেবার যোগ্য নয়

আমাদের চেতনাই ক্রমে অস্পষ্ট করে সাহায্যের হাত …..

লোকে ভুলে যেতে চায়, সহজেই ভোলে।”

স্মরণ করিয়ে দেন –

“বেঁধেছ বেশ করেছ

কী এমন মস্ত ক্ষতি

গারদে বয়েস গেল

তাছাড়া গতরখানাও

বাবুদের কব্জা হলো

হলো তো বেশ, তাতে কি

বাবুদের লজ্জা হলো?”

লজ্জা কি হলো সত্যিই? এসবের মাঝে সবার অলক্ষ্যে, আমাদের চোখের আড়ালে, নিঃসারে সামাজিকভাবে গণ পরিসরের যতটুকু স্থান রয়েছে, তার রাজনৈতিক চরিত্রের masculinization তথা পৌরুষীকরণ ঘটেছে। নৈতিকতার গোড়ার প্রশ্নগুলোকে অল্প অল্প করে দিনের শেষে ঘুমের দেশের মতো ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে (ethical tranquilization)।

কত বিচিত্র বিষয় ভেবে দেখি একবার! নাগরিক-অনাগরিক, ভারতপ্রেমী-রাষ্ট্রদ্রোহী, হিন্দী-অহিন্দী, কেন্দ্রের ভারত-প্রান্তের ভারত, আলোর ভারত-আলো-আঁধারির ভারত, ক্ষমতার ভারত-ক্ষমতাহীনের ভারত, ক্রিকেটের ভারত-ডাংগুলির ভারত, টেনিসের ভারত-গোল্লা ছুটের ভারত, কমপ্লানের ভারত-ডিম খেতে চাওয়া মিড ডে মিলের ভারত! উফ, মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এত্তো এত্তো ভারতকে মনে রাখতে হবে? সবাইকে প্রকাশ করতে হবে “তোমারই প্রকাশ হোক”-এর মতো পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে? আমার পরিচালক রাষ্ট্র তো সে কথাই বলছে। আমাদের কি আর নেগেটিভ সংখ্যা হবার – এরকম দলভারী মিছিল দেখার পরেও আমাদের কি বিশেষ কোন “সদিচ্ছা” আছে বা থাকতে পারে।

“আমরা তো অল্পে খুশি

কি হবে দুঃখ করে

আমাদের দিন চলে যায়

সাধারণ ভাত কাপড়ে!”

আমাদের আধুনিক গণতন্ত্রের প্রথম যুগে মানে ইউরোপে যখন এলায়িত সামন্ত রাজ্য/রাষ্ট্রগুলো নতুন করে জুড়ে এবং বিন্যস্ত হয়ে ধীরে ধীরে আধুনিক শিল্পনির্ভর জাতীয় রাষ্ট্র হয়ে উঠছে সেসময় থেকেই তো অস্তিত্বের অন্যসব স্তর তলিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে নাগরিক সত্তার মাঝে। একটি নির্দিষ্ট ভুখণ্ড নিয়ে, তার নিজস্ব আইনকানুন নিয়ে একটি রাষ্ট্র – বহুলাংশেই জনমতের উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে (যাকে এখন অ্যাকাডেমিক জগতের ভাষায় বলে “manufacturing consent”)।

আরও একধাপ এগিয়ে আবার আমার আপনার মতো কোন অর্বাচীন, অকালপক্ক, অর্ধশিক্ষিত দেখে এর মাঝে hegemony তথা মান্যতা নিয়ে টিঁকে থাকবার নানা রকমের কৃৎ-কৌশল রয়েছে। ক্রমশ ঘৃণাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার কৃৎ-কৌশল রয়েছে রাষ্ট্রের অতিরাষ্ট্রের হয়ে ওঠার চারিত্র্যলক্ষণের মধ্যে – শব্দে, চিত্রকল্পে, প্রাত্যহিক সংলাপে। হিংসাকে আকর্ষণীয় প্রদর্শনী করে তুলতে হবে (spectacularized violence)। ধীরে ধীরে এগুলোকে সহনীয় করে তোলা। নিজের নিয়মেই সহনীয় হয়েও যায়। যাকে পছন্দ করিনা তাকে “দানব” বানিয়ে দাও (demonization), শিক্ষা থেকে থেকে সরিয়ে দাও প্রশ্ন করার সাহস, উৎসাহ এবং পরিসর। শিক্ষকেরা হয়ে যাবে educational managers, ছাত্রের মাঝে “কেন?”-র প্রবাহ তৈরি করার কোন জ্ঞানভিক্ষু নয়।

একটি সংস্কৃতির জন্ম হবে যার ভিত্তি হবে কেবল তাৎক্ষণিকতা-নির্ভর, শুধুমাত্র বর্তমানকে চিনি বুঝি যাপন করি, অন্য কিছু নয়। অতীতের এবং ইতিহাসের পুনর্নিমাণ হবে। সমাজের অন্ধকার জগৎ, যাদেরকে চালু ভাষায় লুম্পেন বলা হয়) আলোয় আসার, রাজপথের দখল নেবার, ক্ষমতার বৃত্তের সাথে সংস্থাপিত থাকার গৌরব অর্জন করবে।

এরকম এক বিশেষ সময়ে আমাদের “ফ্যাতাড়ু”রা আর অন্তর্ঘাত ঘটাতে পারেনা। এরা নিজেরাই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া অন্তর্ঘাতের অংশীদার হয়ে যায়। এর হিংসা আর শক্তি প্রদর্শনের extra-judiciary, extra-state হাতিয়ার হয়। এরা “নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে”-র সৌম্যকান্তি পাগল চরিত্রটির মতো দুর্বোধ্য “গ্যাৎচরেৎশালা” উচ্চারণ করেনা। এরা স্পষ্ট ভাষায় হিংসা-ঘৃণা-হিংস্রতা-পেশির ভাষা উচ্চারণ করে। ভাষার চিহ্ন এঁকে দেয় “অপরের” শরীরে। পার্টি এবং রাষ্ট্রের ভেদরেখা মুছে যেতে থাকে। আমাদের বোঝা রাজনীতির চেনা ছকে ঠিক এই গল্পগুলো তৈরি হচ্ছেনা।

রাজনৈতিক লুম্পেনিকরণ বহুদিন ধরেই চলছে। আমাদের বিবেক, মনন, চেতনা বিদ্ধ হলেও, রক্তাক্ত হলেও আমরা মেনে নিয়েছি বা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি, নীরব ও নিশ্চুপ থেকে অস্তিত্ব যাপন করছি। এখানে রাষ্ট্র শুধু অতিরাষ্ট্রের আচরণ করছে তাই নয়। সমস্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পাশ কাটিয়ে লুম্পেনদের হাতে সেই ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে যেখানে রুনু গুহনিয়োগীর প্রয়োজন পড়েনা। কারণ তাকেও তো একটা নামকাওয়াস্তে বিচারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সেই বিচার যদি পার্টি বা দলের বিচার হয়? কিংবা যদি বিচারের আঙ্গিনায় প্রধান পুরুষ হয়ে দেখা দেয় রাষ্ট্রের প্রসারিত রাজশক্তির পৌরুষ – অদৃশ্যগোচর (invisible) এবং অশ্রুত (indiscernible) বহুদূরের প্রান্তজন মানুষটির পরিবর্তে? তখন তো ঔপনিবেশিক কালের মতোই বিচারের বাণী নীরবে চোখের জল ফেলতেই পারে।

বর্তমানের যাপিত সময়ে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত স্তম্ভগুলোকে যদি স্মারকচিহ্নের স্তরে নামিয়ে আনা যায় তাহলে পার্টি এবং বকলমে রাষ্ট্র লালিত extra-judiciary এবং extra-democratic institutions-এর ধারণা জনমানসে নিঃসারে চারিয়ে যায়। লুম্পেনরাজ ঘোষিতভাবে সমাজের চলন, নীতি, নৈতিকতা, ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি পরিসর – সবকিছু নির্ধারণ করবে।

আমরা তো জানিই “আর জি কর করে দেবো” বা “রগড়ে দেবো” বা “অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড” গড়ে তোলার মতো প্রবল প্রত্যয় এবং অমৃত স্বস্তিবচন। আমরা ধীরে ধীরে সইয়ে নিয়েছি নিজেদের। এরকম এক সুবোধ, সুশীল “ফ্যাতাড়ু”বাহিনী পেলে আর কারা অন্তর্ঘাত ঘটাবে? এদেরকেইতো নবনির্মিত রাষ্ট্রের প্রয়োজন বা এভাবেই গড়ে নেবে। কিছু নির্মিত চিহ্ন বা শ্লোগানের প্রতি বশ্যতা ও আনুগত্য বোঝাবে পছন্দমতো-গড়ে-নেওয়া দেশ নামক ভূখণ্ডের নাগরিক বা না-নাগরিক।

এখানেই রাষ্ট্র, পার্টি ও প্রচলিত আখ্যানের বাইরে গিয়ে জরুরী হয়ে পড়ে একটি তৃতীয় পরিসর গড়ে তোলা। জরুরী অবস্থার সময়ে ভারত জুড়ে পার্টি অস্তিত্বকে অতিক্রম করে সর্বব্যাপী তৃতীয় পরিসর জন্ম নিয়েছিল। এই তৃতীয় বা নাগরিক পরিসর নতুন চিন্তন, সৃষ্টিতরঙ্গ, নতুন কমরেডশিপকে বাস্তবের মাটিতে জীবন্ত চেহারা দিয়েছিল। এই তৃতীয় তথা নাগরিক পরিসরের সজীব উপস্থিতি জেলে অবরুদ্ধ কংসারী হালদারকে নির্বাচনী লড়াই জিতিয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ বা ১৯৮৮-৮৯-এর পশ্চিমবঙ্গে বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে সফল করেছে। নন্দীগ্রামের নরহত্যার পরে লাখো লোকের দৃপ্ত পদচারণা পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে। নাগরিক পরিসর না থাকা বা ক্রম-সংকুচিত হবার জন্য আজ দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থানের চিত্র ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গের চিত্র খানিকটা ভিন্ন জায়গায় রেখেছে।

আমেরিকার প্রতিবাদী সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান ওয়াল্টার লিপম্যান তাঁর Public Opinion (1921) গ্রন্থে একটি নজর করার মতো মন্তুব্য করেছেন – “We are told about the world before we see it. We imagine most things before we experience them. And those preconceptions, unless education has made us acutely aware, govern deeply the whole process of perception. They mark out certain objects as familiar or strange, emphasizing the difference, so that the slightly familiar is seen as very familiar, and the somewhat strange as sharply alien.”

একথাগুলোরও আগে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন – “Great men, even during their lifetime, are usually known to the public only through a fictitious personality.” তাঁর এই কথাগুলোর সাথে আমরা বর্তমান সময়ের সাযুজ্য পাব।

১৯২৭ সালে প্রকাশিত তাঁরই দ্য ফ্যান্টম পাবলিক পুস্তকের শুরুতেই সেসময়ের আমেরিকার জন মানসিকতার বিচার করে লিপম্যান বলছেন – “আজ প্রতিটি ব্যক্তি নাগরিক পেছনের সারিতে বসে থাকা একজন বোবা দর্শকের অনুভূতিতে পৌঁছেছে, যারা নিজেদের মনকে বলবে সামনের দিকে কি রহস্য চলছে তাতে দৃকপাত না করাই ভালো। নিজেকে জাগিয়ে রাখতে সে পারেনা। সে বোঝে চারপাশে যা ঘটছে সেসবের আঁচ তার গায়েও লাগছে … কিন্তু এ বিষয়গুলো কে সে নিজের বিষয় বলে ভাবতে পারেনা। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদৃশ্যে থাকে।”

আমাদের অশোকস্তম্ভের সিংহ কেমন করালবদন হাঁ-মুখ, আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। প্রতীক বা সিম্বলের ব্যবহার রূপন্তরিত হচ্ছে, যেমনটা লিপম্যান তাঁর লেখায় বলেছিলেন।

তারপর?

এতক্ষণ যে কথাগুলো আলোচনা করলাম একে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন বহু স্বরের উপস্থিতি – এমন একটি সামাজিক ক্ষেত্র তৈরি হবে যেখানে ভিন্ন স্বরের মান্যতা পাবে। ১৫ আগস্টের দিন কাগজের খবর হবেনা – উচ্চ বর্ণের শিক্ষকের কুঁজো থেকে জল খাবার অপরাধে শিক্ষকের বেধরক মারে ২৪ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে দলিত ছাত্রকে হবেনা।

কিন্তু বিপরীতে এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে, জনমানসে প্রায় গণ উন্মাদনার মতো নির্মিত হচ্ছে যার ভিত্তি হবে কেবল তাৎক্ষণিকতা-নির্ভর, শুধুমাত্র বর্তমানকে চিনি বুঝি যাপন করি, অন্য কিছু নয়।

ভিন্ন প্রেক্ষিতে সমধর্মী এক পরিস্থিতি দেখেছিলেন ফ্রানজ ফ্যানঁ তাঁর The Wretched of the Earth (নতুন সংস্ক্রণ, ২০০৪) পুস্তকে। তিনি দেখেছিলেন – “The very same people who had it constantly drummed into them that the only language they understood was that of force, now decide to express themselves with force. In fact the colonist has always shown them the path they should follow to liberation.” (পৃঃ ৪২)

শুধু ক্ষমতা ও শক্তির ভাষা বোঝে মানুষ। এটাই “নিউ নর্মাল” হিসেবে চারিয়ে যাচ্ছে জনমানসের গভীরে। শুধু তাই নয়, এরকম নিউ নর্মাল রাষ্ট্রের ওপরে একধরনের ট্রাস্ট বা বিশ্বাসেরও জন্ম দিচ্ছে।

এরকম সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রের তরফে নাগরিক পরিসরকে সংকুচিত করতে হবে। বাস্তবে আরও সঙ্কুচিত হচ্ছেও – নতুন রাজনীতির নিয়মে। আজকের সর্বপ্লাবী অনৈতিকতা অথবা ভিন্ন স্বরকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য রাষ্ট্রিক-অতিরাষ্ট্রিক-অরাষ্ট্রিক সমস্ত ধরণের হাতিয়ার আমাদের গ্রাহ্যতা এবং মান্যতা অর্জন করছে।

ইতিহাসের তো পুনর্লিখন চলছে। অনেক নতুন বীর আর শহীদ গড়ে উঠবে। আমাদের সামনে নেচে-কুঁদে বেড়াবে। বাঙালি, বাংলা তথা ভারত বর্তমানের প্রয়োজনেই আমাদের ভুলে যাবে। নতুন ইতিহাস গড়ে উঠছে! আমরা এই “নিউ নর্মাল”-এর বাসিন্দা, আপাতত। এর কাছে আমরা আত্মিক বশ্যতা স্বীকারও করেছি।

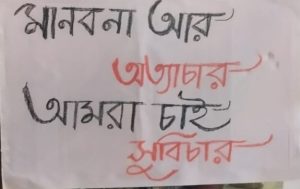

পশ্চিমবঙ্গের চিত্র এখনো খানিকটা ভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছে। এখানে আর জি কর-কেন্দ্রিক (“অভয়া”কে ধর্ষণ, নৃশংস অত্যাচার এবং “প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা”র প্রতিবাদে) ঐতিহাসিক “উই ওয়ান্ট জাস্টিস”-এর জনরোল ও নারীদের রাজপথ দখলের মতো দৃপ্ত পদক্ষেপ, “শ্রমজীবী ক্যান্টিন” বা “নো ভোট টু বিজেপি” বা অসংখ্য “কোভিড কমিউনিটি” ইত্যাদির বিভিন্ন স্তরে, অঞ্চলে তৈরি হওয়া এই তৃতীয় পরিসর বা নাগরিক সমাজের সজাগ সম্ভাবনা উন্মোচিত করছে।

এই পরিসরটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ইতিহাস আমাদের কাছে একে প্রাণবন্ত করে সক্রিয় রাখার ডাক পাঠাচ্ছে। আমরা কি শুনছি? চলুন নিজেদের মধ্যে নিবিড় সামাজিক সংলাপ শুরু হোক। শুরু হোক সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরে এসে পরস্পরের কথা শোনা।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তাঁর “Monologue to the Maestro: A High Seas Letter” প্রবন্ধে (১৯৩৫) বলেছিলেন – “যখন মানুষ কথা বলে তখন কান পেতে সম্পূর্ণটা শোনো। এমনটা চিন্তা কোরোনা যে তুমি কথা বলতে উদগ্রীব। বেশিরভাগ মানুষ কখনও শোনেনা। কখনও চোখ মেলে দ্যাখেও না।”

কথাগুলো এখন বড়ো বেশি সত্যি! আমরা সবাই আরেকবার শিক্ষার্থী হয়ে যাই।

শেষ কথা

২০২১ সালে প্রকাশিত Audrey Truschke-এর লেখা The Language of History: Sanskrit Narratives of Muslim Pasts বইটি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির বিপক্ষে কিছু অস্বস্তিকর তথ্য উদ্ঘাটিত করেছে। “হিন্দু-মুসলিম” সম্পর্কের ক্ষেত্রে ট্রুশকে সংস্কৃতে লেখা আখ্যানে ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। ইতিহাস ঘেঁটে দেখিয়েছেন যে প্রাক-আধুনিক অতীতে সমাজকে হিন্দু-মুসলমান দ্বিত্বতায় দেখা হতনা। এটা অনেক পরের নির্মাণ।

তিনি স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন – “The Hindu-Muslim binary assumes the primacy of religious identities, which is arguably inaccurate in many instances in modernity and certainly so in premodernity.” (The Language of History, পৃঃ xliv) তাঁর লেখা থেকে জানতে পারছি ১২৬৪ সালে গুজরাতের সোমনাথের কাছে ভেরাভল নামে একটি স্থানে এক মুসলিম বণিক একটি মসজিদ তৈরি করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সে মসজিদগাত্রে যে লিপি ছিল সেগুলোর প্রধান অংশ অংশ সংস্কৃতে লেখা, পাশে সংক্ষিপ্ত সারাংশ লেখা ছিল আরবীতে – “accompanied by a Sanskrit inscription and a shorter Arabic summary”। (পৃঃ ৪৮)

পরবর্তীতে জানাচ্ছেন যে জিনপ্রভ রচিত বিবিধতীর্থকল্প-তে (৬০টি কল্প নিয়ে ১৪০০ সালে রচিত গ্রন্থ) “we find a fleeting indicatiobs of a possible larger recognition of what we now term Indo-Muslim rule.” এবং লিখছনে, বিদ্যাতিলক নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিশ্চিত করেছেন যে “Muslims continued premodern India’s political tradition of supporting multiple religious communities.” (পৃঃ ৮৪-৮৫)

২০১৯-এ প্রকাশিত বানু সুব্রমনিয়ামের লেখা Holy Science: The Biopolitics of Hindu Nationalism গ্রন্থে লেখক বলছেন – “It is disconcerting to track how easily Hindu nationalists appropriate South Asian history as Hindu history and how uncritically they embrace Western science as Vedic science in order to forge the idea of India as a Hindu nation and a global superpower … Hinduism is a heterogeneous, diverse, polyvocal, and polytheistic religion that proves to be infinitely flexible and adaptable. There is no singular fundamental text, no singular religious authority, no singular code of conduct, no singular religious ritual, no singular religious practice, no singular god.” (পৃঃ ২১৬-২১৭)

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিভাবে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইন্সটাগ্রামের মতো মাধ্যম ২০১৪ আর ২০১৯-এর নির্বাচনের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা ধরা আছে সিরিল স্যাম এবং পরঞ্জয় গুহঠাকুরতার লেখা দ্য রিয়্যাল ফেস অফ ফেসবুক (২০১৯) গ্রন্থে। এ গ্রন্থের পরতে পরতে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে মিথ্যাচার, গুজব, মাথা ঝিম-ধরানো প্রবঞ্চনার। সাংবাদিক রবীশ কুমার তাঁর দ্য ফ্রি ভয়েস গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রেখেছেন – “বর্তমান সময়ে নাগরিকদের মাঝে এক নতুন প্রবণতা জন্ম নিচ্ছে … যখন একজন ভোটার একজন নেতার সাথে একাকার হয়ে যায়, সেসময়ে সে আর সাধারণ জনতা থাকেনা, এমনকি একজন ভোটারও থাকেনা। তখন এক ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে যাওয়া একটি ধূলিকণায় পর্যবসিত হয়।”

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় রোমিলা থাপারের একটি আমন্ত্রিত প্রবন্ধে (“They Peddle Myths and Call It History”, মে ১৭, ২০১৯) থাপার বলেন – “জাতীয়তাবাদীরা একটা গ্রহণযোগ্য ইতিহাস নির্মাণ করে যেখানে এই রাষ্ট্র গড়ার ক্ষেত্রে তাদেরই অবদানকে ইতিহাসে আনা হয় যাদেরকে এরা প্রয়োজনীয় মনে করে; অতি জাতীয়তাবাদীদের প্রয়োজন তাদের নিজস্ব এবং বিশেষ ধরনের ইতিহাস যেখানে এরা বর্তমানে যা করছে তাকে অতীত দিয়ে বৈধ করে তোলা যায়। ভারতের ইতিহাসের পুনর্লিখন এবং ইতিহাসের এই ভার্সনটিকে স্কুল কলেজে শিক্ষার মধ্য দিয়ে চারিয়ে দেওয়া হল এদের মতাদর্শের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ … মুসলিম এবং হিন্দু উভয় জাতীয়তাবাদেরই শেকড় রয়েছে ব্রিটিশদের ভারতকে নিয়ে উপনিবেশিক বোঝাপড়ার মধ্যে।”

সহজ কথায় বললে, মৌলবাদ একটি মতাদর্শ কেবল নয়, এর স্বপক্ষে গণ মানসিকতা সৃষ্টি তথা উৎপাদন করার জন্য সমস্ত রকমের কৃৎকৌশল আছে, আছে শক্তিশালী সংগঠন এবং যাবতীয় সরকারি এবং বেসরকারি মাধ্যম ও সংস্থা। মুক্তচিন্তার জন্য লড়াই-এর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন পথ ও প্রকরণের কথা ভাবতেই হবে। আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম তারপরে এ সত্যকে কি আমরা স্বীকার করতে পারব? কিংবা প্রত্যেকের নিজের আত্মচিহ্ন মুছে ফেলে একটি সমস্তত্ব রাষ্ট্রিক সংস্কৃতির মাঝে বিলীন হয়ে যাব?