ম্যালেরিয়া? শিম্পাঞ্জি, গরিলা থেকে?

হ্যাঁ। তবে, পরের গল্প আগে আর আগের কথা পরে।

তাই, পরের কথাই বলি। আফ্রিকা থেকে সমস্ত ইয়োরোপ, ভারত, চীনে ছড়িয়ে পরলো।

আফ্রিকা থেকে?

হ্যাঁ, আফ্রিকা থেকে। আজকের কথা না, তা প্রায় দু লক্ষ বছর আগে। ‘মানুষ’ কেবলমাত্র আফ্রিকাতেই ছিল তার আগে। অর্থাৎ ‘মানুষ’ যখন আফ্রিকার বাইরে এলো প্রায় তখনই। মানুষের সাথেই।

তারপর?

আফ্রিকা থেকে ‘মানুষ’ একবারেই সবাই আসেনি, এসেছে বারে বারে, খাপছাড়া ভাবে। ‘মানুষ’ হবার আগেও এসেছে, ‘মানুষ’ হবার পরেও।

ষাট-সত্তর হাজার বছর আগে থেকে দশ হাজার বছর আগে বিভিন্ন সময়ে ক্রমাগত। এসেছে পরেও। আর সঙ্গে এনেছে, জীবাণু।

মানুষ তো ছড়িয়ে পরলো, পা রাখলো বাইরের পৃথিবীতে। ‘সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন’। ‘মদন’ মানে আবার অন্য কিছু ভাবতে বসিস না। এখানে জীবাণু।

লেখা হিসেবে, তার প্রথম প্রমাণ পেলাম চৈনিক লেখায়। খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ বছর আগে। নেই চিং (Nei Ching) নামে এক চাইনিজ চিকিৎসকের লেখাতে।

তারপর পেলাম মিশরীয় প্যাপাইরাসে, সেটা খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ থেকে ১৭০০ বছর আগে।

মিশরীয় লেখা? মানে হিয়ারোগ্লিফিক ভাষায়?

হ্যাঁ, হিয়ারোগ্লিফিক ভাষায়। খ্রিস্টপূর্ব চারশো থেকে পাঁচশো বছর আগে, হের হেরোডটাস (Herodotus; খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪-৪২৫), গ্রিক ঐতিহাসিক লিখেছিলেন…

*কি? হেরোডটাস হিয়ারোগ্লিফিক ভাষায় লিখেছিলেন? উনি গ্রিস দেশের নন?”

উফফফফফফফ, মাঝপথে আটকালে, মাঝপথেই চলে যাব। তারপর সাসপেন্স নিয়ে বসে থাকিস।

*না না। আর আটকাবো না। তবে ‘সাসপেন্স’ বললে বলে মনে পরলো, তুমি সাসপেন্স নিয়ে, মানে গোয়েন্দা গল্প নিয়ে লিখেছিলে না?”

হুম… তবে গল্প না ‘বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস’ তবে ওটা বিস্তর বড়ো, গবেষণা চলছে, ল্যাবরেটরিতে আছে। শেষ না করে শুরু করবো না। চলছে। চলবে। এখন এইটা শোন। এটাও গোয়েন্দা গল্পের মতোই, খোঁজ, সন্ধান। ওখানে আততায়ীর এখানে রোগের, রোগের কারণের।

হের হেরোডটাস হিয়ারোগ্লিফিক ভাষায় লেখেন নি। লিখেছিলেন গ্রিক ভাষাতেই। উনি লিখেছিলেন, মিশরীয়রা রসুন ব্যবহার করতেন, এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। মুক্তি পাওয়ার আশাতে। তবে কাজ করতো কিনা জানা নেই। মেসোপটেমিয়াতেও এই রোগ সম্বন্ধে লিখিত উল্লেখ পাওয়া গেছে।

ইহার পর প্রায় আটশত খ্রিস্টপূর্ব বৎসর পূর্বে, সংস্কৃত লিপিতে এক ‘ভারতীয় ধন্বন্তরির বচন লিখিত আছে। কী তাহা? আছে যে, যাহাকে তুমি রোগ বলিয়া ভাবিতেছ তাহা প্রকৃত পক্ষে এক ক্ষুদ্র পতঙ্গ বাহিত।

ইহার পর চরক (তিনশো খ্রিস্টপূর্ব) এবং সুশ্রুত (একশো খ্রিস্টপূর্ব) দ্বারা রচিত আপন আপন সংহিতায়, যথাক্রমে, জ্বরের নিপুণ শ্রেণী বিভাগ এবং ইহা যে পতঙ্গ বাহিত সেই আশঙ্কা করা হইয়াছে।

পূর্বেই কহিয়াছি, গ্রিস দেশে ইহার আগমনের কথা লিপিবদ্ধ আছে, হের হেরোডটাসের লেখনিতে। অনুমান করা হইয়া থাকে, গ্রিস দেশে ইহার আগমন সরাসরি আফ্রিকা হইতে। ইহার পর সিসিলি দ্বীপপুঞ্জে, সারডিনিয়া প্রদেশ এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ইটালিতে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, চিকিৎসক হিপোক্রেটস (Hippocrates; খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৩৭০), যাহাকে ‘ফাদার অফ মেডিসিন’ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, সর্বপ্রথম নথিভুক্ত করিয়াছিলেন একই জ্বর এক অথবা দুইদিন বাদে পৌনঃপুনিক ফিরিয়া আসে। উনি ইহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এই রূপ জ্বরে মানব শরীরের প্লীহার অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি হয়। উনিই ইহার (এই রোগের) নামকরণ করিয়াছিলেন ‘মিয়াসমা’। অর্থাৎ ভূমি হইতে উদ্গত গ্যাস বা বায়ু, যাহা রোগ সৃষ্টিতে পারঙ্গম।

দ্বিতীয় শতকের মধ্যম ভাগে গ্রিক চিকিৎসক ক্লডিয়াস গ্যালেনাস (Claudius Galenus; ১৩১-২০১ খ্রিস্টাব্দ), গ্যালেন নামেই উহার অধিক পরিচিতি, কর্তৃক প্রচারিত ‘হিউমোর তত্ত্ব’ কে মানবজাতি অন্ধের ন্যায় মানিয়া লইয়া আপনার ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। আগামী দেড় হাজার বৎসর ম্যালেরিয়া নামক মারণ ব্যাধিতে ক্রমাগত নিঃশেষিত হইতে লাগিল।

দয়া করিয়া, এইরূপ সহজিয়া কথ্য, চলিত বাংলায় না কহিয়া, কিঞ্চিত শক্ত বাংলায় আপনার জ্ঞানদান চলিলে বাধিত হইবো।

তথাস্তু। তথাপি, আমি কহিতে বাধ্য, এইরূপ প্রাচীনতম রোগের বর্ণনা প্রাচীন ভাষায়ই মানানযোগ্য। ইহাতেই উহাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান হইয়া থাকে। বর্তমান মিশ্র ইং-বং ভাষায় এই রোগের বিবরণ অত্যন্ত কর্ণকটু। ভবিষ্যতে আবারো প্রয়োজনবোধে ‘সাধু’ ভাষার প্রয়োগ করিতে পারি।

আফ্রিকা, ইতালি, গ্রিস, চীন অথবা ভারতবর্ষ সব জায়গাতেই রোগের বিস্তার হয়েছে ধীরে। কারণ রোগ বিস্তারের জন্যে চাই, প্রয়োজনীয় ‘ভেক্টর’। ফিজিক্সের নয় বায়োলজির ভেক্টর। অর্থাৎ কিনা যে রোগের জীবাণু শরীরে বহন করে মানুষের কাছে নিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মশা।

মশা?

হ্যাঁ, ঘনাদার ‘মশা’। মশার মাধ্যমেই ‘একে’ মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে হয়। তবে যে কোন মশা নয়, নির্দিষ্ট গোত্রের মশা। তার মাধ্যমেই সম্ভব।

মশার সাথে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক অনেকটা ‘ম্যায় দিল তু ধড়কন’ অথচ, তা প্রমাণ হয় অনেক পরে। তার আগে বিস্তর গল্প আছে। গ্রিস আর ইটালিতে অ্যানোফিলিস চ্যারোভি (Anopheles sacharovi), পশ্চিম ইয়োরোপে অ্যানোফিলিস অ্যাট্রোপারভাস (Anopheles atroparvus), এশিয়াতে অ্যানোফিলিস স্টিফেনসি (Anopheles stephensi) এবং অ্যানোফিলিস ক্যুউলিসিফেসিস (Anopheles culicifacies) এক জায়গায় এক এক ধরনের মেফিস্টোফিলিস আর কি।

মেফিস্টোফিলিস মানে তো শয়তান?!

তো? এরা কি? শয়তান না? তাহলে যা, একটু অ্যানোফিলিসকে আদর করে আয়! এরা মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় ধ্বংসকারী শত্রু। কোন যুদ্ধ, কোন মহামারী, আর কোন রোগ এতো মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়নি। কেবল মাত্র উনবিংশ-বিংশ শতকেই এই রোগ পনেরো থেকে ত্রিশ কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এ হলো ‘দুর্ধষ দুশমন’ আক্ষরিক অর্থেই।

কিন্তু কেবল মশা হলেই চলবে না। মশা আর কতোটা চলতে মানে উড়তে পারে, সামান্যই। প্রয়োজন রোগবহনকারী মানুষ। ইটালিতে যেমন, এই রোগের বিস্তার হয়েছিল, সৈনিকদের মাধ্যমে, স্লেভ মানে ‘দাস’দের মাধ্যমে, ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। কারণ এরা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতো না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, ক্রেতার ইচ্ছে অনুযায়ী অথবা কাজের জন্যে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে হত। সঙ্গে বহন করে নিয়ে যেত জীবাণু।

সমগ্র ইয়োরোপ ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত ছিল, অষ্টাদশ শতক অবধি। পশ্চিম ইয়োরোপ, বিশেষত ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস পনেরো শতক থেকে উনবিংশ শতক অবধি, রীতিমত ম্যালেরিয়ার জ্বরে কেঁপেছে, বহু আক্রান্ত, অগুনিতক মৃত্যু। তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিম ইয়োরোপে এর প্রকোপ কমে আসে। উনবিংশ শতকেও উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব ইয়োরোপ এর তাণ্ডবের সাক্ষী। ১৯৩০-এর পর থেকে ক্রমে ইয়োরোপে ম্যালেরিয়ার পরাক্রম কমে আসে।

এদিকে সমস্ত ইয়োরোপ, এশিয়া জ্বরে কাঁপছে, আর ওদিকে আমেরিকা তখন দিব্বি আছে। আমেরিকাতে ইয়োরোপীয় অনুপ্রবেশ যত বেড়েছে, ততই ধীরে ধীরে ম্যালেরিয়ার প্রবেশ ঘটেছে। এর অনেক কারণ আছে, সে সব বলে আর মাথা খারাপ করাতে চাই না। তবে মোটামুটি আমেরিকায়, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়।

তবে, শুধু ম্যালেরিয়া কেন তখন সমস্ত রোগেই মানুষ মারা যেত কারণ ওষুধ ছিল না

অবশ্যই। এখনকার মতো তখন ডাক্তাররা মারতো না, মরতো ওষুধের অভাবে। আর রোগের আবিষ্কার, ওষুধের আবিষ্কার সবই দারুন রুদ্ধশ্বাসকারী গল্প, তবে সত্যি ঘটনা। গল্প কিন্তু গল্প না।

তাহলে একটা ওষুধের গল্প শোন, এই যে ম্যালোরিতে কোঁক কোঁক করে সবাই ভুগছে, আর মুঠো মুঠো কুইনিন খাচ্ছে, তা এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। ইওরোপীয়রা আমেরিকাতে চলল। ইংরেজ, ডাচ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, স্প্যানিস সক্কলে। স্প্যানিশরা পেরুতে ঘাঁটি গাড়লো। স্প্যানিশ মিশনারিরা লক্ষ করলো, ওখানে পেরুভিয়ানরা জ্বর হলেই, জ্বর গাছের (fever tree) বাকল গুঁড়ো করে খাচ্ছে। আর দিব্বি সেরে যাচ্ছে। জেসুইট মিশনারিরা সেই গাছ নিয়ে এলেন স্পেনে ১৬৩২ সালে। সেখান থেকে ইটালি, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড। নাম দিলো পেরুভিয়ান বার্ক। কিছুদিন পর তার নাম হয়ে গেল জেসুইটস বার্ক (Jesuit’s bark)। ১৬৫৮ সালে, পেরুর ভাইসরয়ের স্ত্রী, সিনকোন (Chinchon) এই জেসুইটস বার্ক খেয়ে জ্বর থেকে সেরে ওঠার পর, এর নাম আবার বদলে হলো সিনকোনা (Chincona)।

কেমন সবাই নাম গুলো টুকটাক নিজেদের নামে করে নিতো না? যেন এই ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল।

হুহু বাবা, সবাই নিজের ঢাক পেটায়। এ আর কী, এরপর যখন জীবাণুর নামকরণের কথা বলবো তখন দেখবি। সে যাক এখন এটা শোন, ডাচরা ১৬৭৭ সালে এই সিনকোনার সন্ধান পেল বলিভিয়াতে, গাছ নিয়ে এর চাষ করতে শুরু করলো, তাদের অধিকৃত ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ মানে ইন্দোনেশিয়াতে। এবং সিনকোনার ব্যবসা শুরু করলো। সিনকোনা থেকেই কুইনাইন (কুইনিন) পাওয়া যায়। ম্যালোরি সব দেশেই আছে। সুতরাং ওষুধের প্রয়োজন আছে। ব্যস। ডাচরা সিনকোনার ব্যবসা করে লাল হয়ে গেল। না না, থুড়ি লাল না, নীল-সাদা হয়ে গেল।

১৯৩০ অবধি সিনকোনার ব্যবসাতে ডাচদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এখানে কোন রামকৃষ্ণ বা গোলাপী উপত্যকার মতো স্ক্যাম ছিল কিনা জানিনা। কারণ আর কোন ব্যাটা কেন এই ব্যবসাটা তেমন করে করেনি, জানিনা। কে জানে কোন ‘স্নেহময়ী’র হাত হয়তো, ডাচদের মাথায় ‘টাচ’ করে ছিল।

ওষুধের কথাই যখন এলো বলি, চারশো খ্রিস্টাব্দে এক চাইনিজ চিকিৎসকের লেখাতে ক্যুইং হাও (Qing Hao; Artemisia annua) নামে এক গাছের কথা ছিল, যা এক ধরনের জ্বরে ব্যবহারের কথা লেখা আছে, যেখানে জ্বর রোজ থাকে না, এক-দু দিন বাদে আসে, সঙ্গে প্লীহা বেড়ে যায়। সম্ভবত ম্যালেরিয়ার কথাই। বহুদিন মানুষের মনের আড়ালে থাকার পর বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এই গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এটা আর্টিমিসিন, যা ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় আজ এক বিশাল স্থান নিয়ে আছে।

১৭১২ সালে, ইটালিয়ান চিকিৎসক ফ্রান্সিসকো টর্টি (Francisco Torti), ম্যালেরিয়ার বিশদ বিবরণ দেন, এবং দেখেন সিনকোনার বাকলের গুঁড়ো এই ইন্টারমিটেন্ট ফিভারে (intermittent fever) কাজ করে।

আবার, ম্যালেরিয়া আর মশাতে ফিরি।

১৭১৭ সালে, জিওভানি মারিয়া ল্যানসিসি (Giovanni Maria Lancisi), মৃতদেহের শবব্যবচ্ছেদ করে দেখেন, ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত রোগীর যকৃতে (লিভার) আর প্লীহাতে (স্প্লিন) কালচে ছোপ। প্লীহার আকার অস্বাভাবিক বড়ো। ল্যানসিসির ধারণা ছিল, জলাভূমির বিষাক্ত গ্যাস থেকে ‘বাগ’ এর সৃষ্টি হয়, যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে রোগ হয়।

১৭১৮ সালে, ইটালিয়ান চিকিৎসক ফ্রান্সিসকো টর্টি এই জ্বরের নামকরণ করলেন ম্যালেরিয়া। ম্যাল (Mal) অর্থাৎ খারাপ, আরিয়া (aria) মানে বায়ু। খারাপ বাতাস, তখনকার চিকিৎসকদের ধারণা ছিল জলাভূমি সংলগ্ন উদ্ভূত বাতাস, এই রোগের কারণ। কারণ রোগের প্রাদুর্ভাব জলাভূমি সংলগ্ন এলাকায় বেশী হতো। ব্যাপারটা ঠিকই কিন্তু আসল জায়গায় ভুল হয়েছিল।

‘দূষিত বাতাস’ থিওরি বহুদিন অবধি, ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধানে ভুল পথ দেখিয়েছে।

যদিও বহু চিকিৎসক বারে বারে ম্যালেরিয়াতে মশার ভূমিকা নিয়ে কথা বলেছেন, জেমস কে. মিচেল (James K. Mitchell), জন ক্রাফর্ড (John Crawford) ১৭৯৬ সালে, জিওভানি রাসোরি (Giovanni Rasori) ১৮১৬ সালে, জোসিয়া ক্লার্ক নট (Josiah Clark Nott) এবং লিউস ব্যুউপার্থি (Lewis Daniel Beauperthy) ১৮৫০ সালে। যদিও হাতে গরম প্রমাণ কেউই দিতে পারেন নি।

কিন্তু ততদিনে ‘দূষিত বাতাসওয়ালা’রা ‘গরম-হাওয়া’ বুঝে দল বদলাতে শুরু করেছে।

কিন্তু, প্রমাণ? ‘তারে আমি চোখে দেখিনি’…

আবার, ল্যানসিসি যেমন প্লীহাতে ‘কালো ছোপ’ দেখেছিলেন, কালো রঞ্জক আরো অনেকেই দেখেছিলেন, কিন্তু কেউই ম্যালেরিয়ার সাথে এর সমন্বয় করতে পারেননি।

১৮৪৭ সালে হেনরিখ মেকেল (Heinrich Meckel), স্যুটজ (Schutz) ১৮৪৮ সালে, ভিরচৌ (Virchow) ১৮৪৯ সালে। ১৮৭৯ সালে অ্যাফানাসিভ (Afanasiev) প্রথম এই কালো রঞ্জককে ম্যালেরিয়ার জন্যে দায়ী করেন।

‘জার্ম থিয়োরি’ আবিষ্কার হবার পর, সমস্ত এপিডেমিক রোগকেই জার্ম থিয়োরি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক মুস্কিল হলো।

যত দোষ ব্যাকটেরিয়ার ফোঁস…

পৃথক ভাবে দুজন চিকিৎসক জার্মানির এডউইন ক্লেবস ( Edwin Klebs) আর ইটালিয়ান কোরাডো টোমাসি-ক্রুডেলি (Corrado Tommasi-Crudeli) দাবী করে বসলেন তাঁরা ম্যালেরিয়ার জন্যে দায়ী ব্যাকটেরিয়া উদ্ধার করেছেন, ১৮৭৮-৭৯ সালে নাগাদ। নামকরণও করে দিলেন, ব্যাসিল্লাস ম্যালেরি (Bacillus malariae)। চারদিকে হইচই পরে গেল, শুরু হলো ধন্য ধন্য। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে মুক্তির উপায় চলে এসেছে। পারলে সবাই তখন আলফ্রেড নোবেল বেঁচে থাকতেই তাদের হাতে নোবেল দেয় আর কি।

১৮৭৭ সালে ব্রিটিশ চিকিৎসক প্যাট্রিক ম্যানসন (Patrick Manson), কর্মসূত্রে চীনে ছিলেন। তিনি তখন দেখতে পান, কিউলেক্স (Culex) মশা মানুষের ফাইলেরিয়ার (Fileria; গোদ) জীবাণু উচেরেরিয়া ব্যানক্রফটি (Wuchereria bancrofti) বহন করে। এটি হল, প্রথম প্রামাণ্য দলিল যে মশা মানুষের রোগ বহন করতে পারে। ম্যানসন বহু চেষ্টা করেও মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর প্রমাণ করতে পারেননি।

১৮৯৪ সালে, প্যাট্রিক ম্যানস তার অনুমানের কথা, ম্যালেরিয়া যে মশাবাহিত রোগ, রোনাল্ড রসকে (Ronald Ross) জানান। না, তিনি প্রমাণ করে উঠতে পারেননি। কিন্তু কি ভাবে, ম্যালেরিয়ার জীবাণুর (প্যারাসাইটের) বিভিন্ন দশা রক্তে দেখা যেতে পারে তার একটা ধারণাও দিয়ে দেন। রোনাল্ড রস তখন ছুটিতে ইংল্যান্ডে ছিলেন। যদিও স্যার রোনাল্ড রসের পরিচিতি দেবার কোন প্রয়োজন নেই, তাও শুনে রাখ, উনি একজন ব্রিটিশ আর্মির চিকিৎসক ছিলেন, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে (Indian Medical Service)।

১৮৭৭ সাল থেকে ১৮৯৪, পৃথিবীতে এই সময় অনেক কাজ হয়ে গেছে ম্যালেরিয়া নিয়ে।

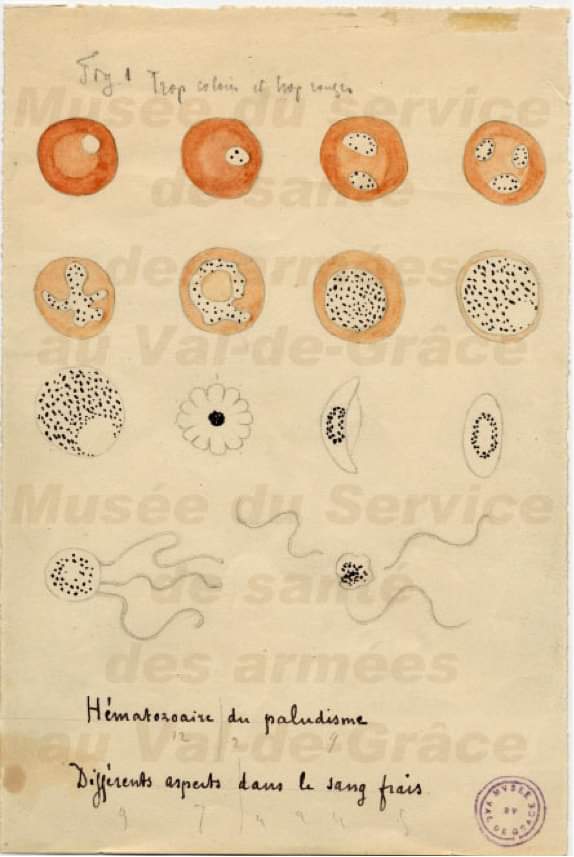

এর আগে, ১৮৮০ সালে ফরাসি আর্মির চিকিৎসক চার্লস ল্যাভেরান (Charles Laveran), ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে, লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে গোলাকার রঞ্জিত পদার্থ সঙ্গে সূক্ষ্ণ নলাকার উপাদান (pigmented spherical body with filliform elements) আবিষ্কার করেন। এক-দুজন নয়, ১৯২ জন রোগীর শরীরের রক্ত পরীক্ষা করে ১৪৬ জনের শরীরেই এই জীবাণু আবিষ্কার করলেন। নামকরণ করলেন, ওসিল্লারিয়া ম্যালেরি (Oscillaria malariae) (পরে তার অন্য নামকরণ হয়)। বাকীরা সকলেই শবব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে কালো রঞ্জক দেখেছিলেন, কিন্তু ল্যাভেরান জীবিত মানুষের (ম্যালেরিয়া রোগীর) রক্ত পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, তাই জীবাণু জীবিত অবস্থায় আবিষ্কার করতে পারেন। তবে, উনি ম্যালেরিয়ার জ্বরের পুনরাবির্ভাবকে বিভিন্ন স্টেজের (দশার) সাথে সম্পর্কিত মনে করেছিলেন।

এদিকে পৃথিবী তখন ব্যাসিল্লাস ম্যালেরি এবং তাদের আবিষ্কারকদের, এডউইন ক্লেবস আর কোরাডো টোমাসি-ক্রুডেলিকে নিয়ে ব্যস্ত। ল্যাভেরানের আবিষ্কার পৃথিবীতে কোন সাড়া জাগালো না। তেমনই ১৮৮১ সালে, ইয়েলো ফিভার (Yellow fever) মশা বাহিত প্রমাণিত হবার পর, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে, আমেরিকার চিকিৎসক অ্যালবার্ট কিং (Albert King) ‘ম্যালেরিয়া মশা বাহিত’ এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশ করেন। যদিও কেউ তাঁর তত্ত্বকে তখন মান্যতা দেননি।

১৮৮১ সালেই আমেরিকার চিকিৎসক জর্জ স্টার্নবার্গ (George Sternberg) প্রমা্ণ করলেন, ব্যাসিল্লাস ম্যালেরি তত্ত্ব ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে ভুয়ো।

১৮৮৬ সালে চিকিৎসক উইলিয়াম ওসলার (William Osler) এবং তার সহকর্মী উইলিয়াম কাউন্সিলম্যান (William T. Councilman) আবার ল্যাভেরানের তত্ত্বকেই মান্যতা দিলেন। উইলিয়াম ওসলার নিদান দিলেন, যে কোন জ্বরের রোগীকেই রক্তের স্লাইড পরীক্ষা করাতে হবে।

১৮৮৬ সালে, ইটালিয়ান চিকিৎসক ক্যামিল্লো গলগী (Camillo Golgi), দুই ধরনের ম্যালেরিয়া প্রজাতির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। একটি প্রজাতির জন্যে জ্বর টার্সিয়ান (tertian), একদিন ছেড়ে আরেকদিন হয় (প্রতি ৪৮ ঘন্টার মাথায়; ১-৩-৫ দিনে), আরেকটি প্রজাতির জন্যে জ্বর ক্যুয়ার্টান (quartan), দুদিন ছেড়ে হয় (প্রতি ৭২ ঘন্টার মাথায়; ১-৪-৭ দিনে)। তিনি এটাও দেখেন জ্বর আসে, লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে মেরোজয়েড (Merozoid) নির্গত হবার সময়। ওনার এই আবিষ্কার একদিকে যেমন, ল্যাভেরানের টার্সিয়ান এবং ক্যুয়ার্টান ফিভার ‘বিভিন্ন দশার (স্টেজের) কারণে’ তত্ত্বকে খারিজ করলো, তেমনই একটিই রোগ ভিন্ন প্রজাতির দ্বারা হতে পারে জেনে সবাই অবাক হয়েছিল।

১৮৮৯ সালে শাখারভ (Sakharov) নতুন আরেক প্রজাতির অস্তিত্বের উল্লেখ করলেন, যেটি ভীষণ দ্রুত রোগ বিস্তার করে, সবচেয়ে মারাত্মক টার্সিয়ান জ্বর করতে সক্ষম।

১৮৯০ সালে ইটালির জিওভানি গ্রাসি (Giovanni Grassi) এবং রেইমন্ড ফিলেট্টি (Raimondo Filetti), গলগী সাহেবের দেখা টার্সিয়ান জ্বর করা জীবাণুর (প্যারাসাইট) নাম রাখলেন হিমামোবিয়া ভাইভ্যাক্স (Haemamoeba vivax) এবং ক্যুয়ার্টান জ্বর করা জীবাণুর নাম দিলেন হিমামোবিয়া ম্যালেরি (Haemamoeba malariae)। গ্রাসি- ফিলেট্টি জুটিই ১৮৯২ সালে ল্যাভেরানের সন্মানার্থে এর নামকরণ করেন, ল্যাভেরানিয়া ভাইভ্যাক্স (Laverania vivax), ল্যাভেরানিয়া ম্যালেরি (Laverania malariae)।

১৮৯২ সালে মার্চিয়াফাভা (Marchiafava) এবং বিগনামী (Bignami) প্রমাণ করলেন যে ল্যাভেরান ম্যালেরিয়ার রোগীর রক্তে যে বিভিন্ন ফর্ম (স্টেজ) দেখেছিলেন তা একটিই প্রজাতির। আর সেটি ক্যুয়ার্টান জ্বর করে, অর্থাৎ ম্যালেরি।

১৮৯৭ সালে, আমেরিকার উইলিয়াম ওয়েল্চ (William Welch) শাখারভের দেখা জীবাণুর নামকরণ করলেন হিমাটোজুন ফ্যালসিপেরাম (Haematozoon falciparum), এই গোত্রের সবচেয়ে ক্ষতিকারক, মারাত্মক জীবাণু।

মার্চিয়াফাভা এবং সেল্লি (Celli), এই গোত্রের নাম, প্লাসমোডিয়াম ঠিক করেন এবং সবাই সেটাকেই মেনে নেন। ল্যাভেরানের দেখা প্রজাতির নাম প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি (Plasmodium malariae)। গলগী, গ্রাসি আর ফিলেট্টির দেখা টার্সিয়ান জ্বর করতে সক্ষম প্রজাতির নাম হল প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স (Plasmodium vivax) এবং শাখারভ আর ওয়েল্চের দেখা প্রজাতির নাম হল প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম (Plasmodium falciparum)।

পায়ে পায়ে, এক দুই করে অনেক দূর চলে এলাম। সেই দূষিত বাতাস থেকে প্লাসমোডিয়ামের মানুষের শরীরে আবিষ্কার এবং নামকরণ পর্যন্ত। অথচ তা আসছে কোথা থেকে? এখনো জানা হয় নি। কতো বিজ্ঞানী, কতো চিকিৎসকের দান আছে ভেবে দেখ? একটা রোগ, কতো মৃত্যু, কতো শত চিকিৎসকের অবদান। কিন্তু একজনেরও নাম আমরা জানি? মনে রাখি?

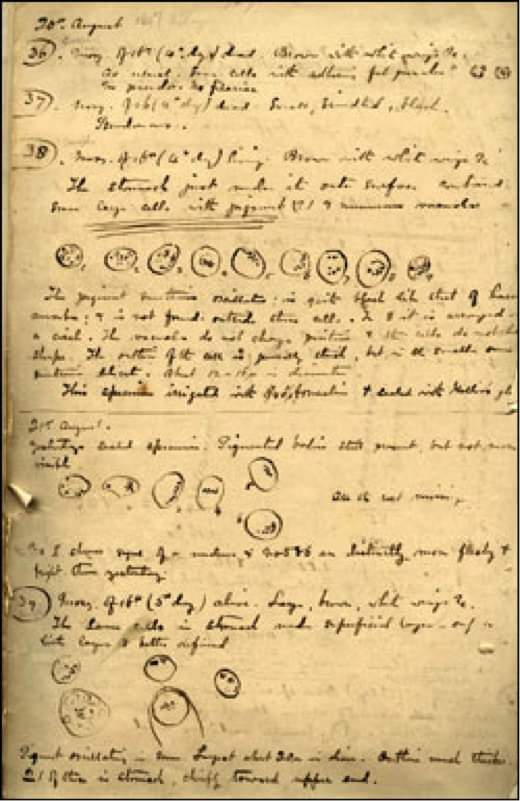

তা আবার, রস সাহেবের দিকে মন দেওয়া যাক, তিনি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে কাজে যোগ দিলেন। টানা দুবছর, মশার মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইটের খোঁজ করে চললেন।

কিন্তু… সাফল্য…

তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই…

তারপর ১৮৯৭ সালে, অ্যানোফিলিস মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর প্রমাণ পেলেন। রস সাহেব ২০ শে আগস্টকে (যে তারিখ উনি, মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেখেন) ‘ম্যালেরিয়া ডে’ নামকরণ করেন। পরে এখন, ২০ শে আগস্টকে বিশ্ব মশা দিবস (World Mosquito Day) হিসেবে পালন করা হয়। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করলেন, ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার শরীর থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। স্বাভাবিক ভাবেই এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯০২ সালে, রোনাল্ড রস নোবেল পুরস্কার পান।

আরেক ইটালিয়ান চিকিৎসক জিওভানি গ্রাসি (Giovanni Grassi), যিনি ভাইভ্যাক্সের নামকরণ করেছিলেন, উনি মানুষের শরীরে প্লাসমোডিয়ামের জীবনচক্রের সম্পূর্ণ ছবিটি প্রকাশ করেন। যদিও স্যার রোনাল্ড রস নোবেল পুরস্কার পান, কিন্তু আসল কাজটি ইনিই করেছিলেন, এবং তার যথাযথ স্বীকৃতি পাননি।

রস সাহেব ‘অধিকাংশ কাজ’ করেছিলেন পাখির উপর, অ্যাভিয়ান ম্যালেরিয়া নিয়ে। আর কিউলেক্স মশা নিয়ে। জিওভানিই প্রমাণ করেন অ্যানোফিলিস ক্লেভিগার (Anopheles claviger) বাহক হিসেবে কাজ করে। অ্যানোফিলিসই (মশা) আসল মেফিস্টোফিলিস, ম্যালেরিয়ার জন্যে দায়ী।

এখানে নোবেল কমিটিও যথেষ্ট পুদিচ্চেরি কাজ করেছিলো, কারণ প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল, যুগ্ম নোবেল দেওয়া হবে, রোনাল্ড রস এবং জিওভানি গ্রাসিকে। কিন্তু…

রস আর জিওভানির মধ্যে এই নোবেল নিয়ে চলেছিল বিস্তর ঝগড়া, ঈর্ষা, ইগো, আকচাআকচি, স্বজনপোষণ অনেক কিছুই….

আচ্ছা, অ্যানোফিলিসের অর্থ কি বলতো? গ্রীক ভাষাতে, অ্যানোফিলিস মানে কোন কাজের নয়, অকাজের (anofelís: good-for-nothing)। নোবেল কমিটিও আদতে তাই।

ফিজিওলজি এবং মেডিসিনের নোবেল অবশ্য ১৯০৭ সালে ল্যাভেরানও পেয়েছিলেন তাঁর ম্যালেরিয়ার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ।

১৯০৬ সালে নোবেল পুরস্কার পান ক্যামিল্লো গলগীও কিন্তু তা ম্যালেরিয়ার জন্যে নয়, স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজের কারণে।

ব্যাস। আর না।

এবার আগের গল্পটা বলো? ছোট্ট করে।

প্রায় তিন কোটি বছর আগেকার অ্যাম্বার (গাছের রেসিন), প্যালিওজিন (palaeogene) সময়ের ফসিলে মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর প্রমাণ পাওয়া গেছে, আফ্রিকাতে।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রাইমেট, রোডেন্ট, পাখি, সরীসৃপ (রেপটাইল; reptile) কে আক্রান্ত করতে সক্ষম।

মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর প্রবেশ সম্ভবত, গরিলা আর শিম্পাঞ্জি থেকেই হয়েছে।

এবার এক-দুই করে দেখ

১। ফ্যালসিপেরামের উৎস ধরা হয় পশ্চিম আফ্রিকা, ভাইভ্যাক্সের উৎস ধরা হয় পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকায়।

২। গরিলার শরীরে পাওয়া গেল ভাইভ্যাক্স (ভাইভ্যাক্সের যমজ দিদি) জীবাণু আর শিম্পাঞ্জির শরীরে ফ্যালসিপেরাম (যমজ দাদা) জীবাণু।

৩। আবার ম্যালেরিয়া আক্রান্ত শিম্পাঞ্জির ফসিল মিললো কেবল পশ্চিম আফ্রিকায়, আর গরিলার ফসিল পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকায়, অন্য কোথাও না।

শিম্পাঞ্জি শরীরে যে জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে প্লাসমোডিয়াম রিচেনোই (Plasmodium reichonowi) তার সাথে, মানুষের শরীরের পাওয়াপ্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম এর জীবনচক্র গত, গ্যমেটোসাইটের গঠনগত ভীষণ মিল। এম আর এন এ (mRNA) জিন সিক্যুয়েন্স করে দেখা গেছে এরা সবচেয়ে কাছের ‘আত্মীয়’।

একই রকম ভাবে প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স এর সবচেয়ে কাছের ‘আত্মীয়’ প্লাসমোডিয়াম সোয়েটজি (Plasmodium schwetzi) ও পাওয়া গেছে গরিলার শরীরে।

অবাক করা ব্যাপার হলো, মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জির বিবর্তনের পথ আলাদা হয়েছে, প্রায় পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর লক্ষ বছর আগে। ফ্যালসিপেরামের সাথে রিচেনোই-এরও ঠিক ততদিন আগেই। ধারণা করা হয়, তার আগে মানুষ-শিম্পাঞ্জির যে মিলিত পূর্বরূপ (common ancestor), ফ্যালসিপেরাম-রিচেনোই এর মিলিত পূর্বরূপের (premalaria parasite) দ্বারা আক্রান্ত হতো। তারপর পথ আলাদা হয়ে দুই প্রজাতি দুই প্রজাতিকে আলাদা করে সংক্রমণ করে।

গিবনের শরীরে পাওয়া প্লাসমোডিয়াম গেবনি (Plasmodium Gaboni), ম্যাকাকু বাঁদরের (macaque monkeys) শরীরে পাওয়া প্লাসমোডিয়াম নোলসি (Plasmodium knowlesi) সরাসরি মানুষকে সংক্রমণ করতে সক্ষম। প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি (Plasmodium malariae) যা কিনা মানুষের শরীরে ছাড়া আর কোথাও বাঁচতে পারে না বলে ধারণা ছিল, তা শিম্পাঞ্জির শরীরেও পাওয়া গেছে সম্প্রতি।

সুতরাং দুই আর দুই, বাইশ।

মানুষ চাষাবাদ শুরু কবে কবে বলতো?

কি মুস্কিল, ম্যালেরিয়ার সিলেবাসে চাষ আসছে কোথা থেকে? মানুষ কি মশার চাষ করেছে নাকি?

একজ্যাক্টলি। খোঁজ করে দেখ, মানুষের চাষাবাদের শুরু দশ-বারো হাজার বছর আগে। যাকে বলা হয়, নিওলিথিক রিভোল্যুউসন (Neolithic revolution), খাদ্যের সন্ধানে শিকার করে যাযাবরের মতো জীবনযাপনের (hunting and gathering) বদলে চাষাবাদ করে এক জায়গায় থিতু হল। শুরু হলো গার্হস্থ্য জীবন। প্রয়োজন হল স্থায়ী বাসস্থান, তৈরী হল গ্রাম, জনপদ, শহর। সমাজ গড়ে উঠলো, রাজনীতি এলো, সমাজের মাথা তৈরী হলো, কাজে ভাগের সৃষ্টি হল, শ্রমিক তৈরী হল, ব্যবসার শুরু সবই এই সময়। সবচেয়ে প্রথম যে জনপদের বা সভ্যতার কথা জানা যায়, তা মেসোপটেমিয়াতে (এখনকার দক্ষিণ ইরাক), প্রায় খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে চার হাজার বছর আগে।

তা যেখানে শুরু করেছিলাম, চাষাবাদ, শুরু হলো, সেই আফ্রিকাতেই, সঙ্গে অবশ্যই অন্যান্য জনপদেও। আর ম্যালেরিয়াও মানুষের জীবনধারায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব (সিগনিফিক্যান্ট ইমপ্যাক্ট) বিস্তার করা শুরু করেছে প্রায় দশ হাজার বছর আগে থেকেই। চাষাবাদ শুরু করেছে। জলের প্রয়োজন হয়েছে, জলাভূমির প্রয়োজন পড়েছে। সেই জমা জল, মশার উর্বর জন্মভূমিতে পরিণত হয়েছে। ডিম পেড়েছে। সমাজবদ্ধ বেশী মানুষকে আক্রমণ করেছে, আক্রান্ত করেছে, করতে পেরেছে, সংক্রমণ ছড়িয়েছে।

মানুষের শরীরে বেঁচে থাকার তাগিদে পরিবর্তন এসেছে।

ম্যালেরিয়ার জন্যে শরীরের পরিবর্তন?

হুম। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচাবার তাগিদে, বোলে তো, অভিযোজন। সিকল সেল ডিজিজ (sickle-cell disease), থ্যালাসেমিয়া (thalassaemias), জি6পিডি ডেফিসিয়েন্সি (glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency), আছে আরো অনেক। কিন্তু এগুলোই প্রধান।

তুই ভাবতে পারছিস, খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ তে, ফারাও স্নেফেরু (Pharaoh Sneferu), সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা(Cleopatra VII), মশারির ব্যবহার করতেন!! তবে তা মশার দাপটে না ম্যালেরিয়ার ভয়ে জানা নেই। ভাবতে অবাক লাগে, আমরা, সভ্য মানুষ মশা-ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধের কথা জেনেছি, সালে একশো কুড়ি পঁচিশ বছর মাত্র। সেখানে ওরা কতো দিন আগে মশারির ব্যবহার শুরু করেছে। হতেই পারে ওরা তখনই সব জান্তো।

যেমন পিরামিডের রহস্য, মমির রহস্য? যা আমরা আজও জানি না।

দেওয়ালে একটা টিকটিকি বলে উঠলো,

টিক… টিক… টিক

ছবি ১: রোনাল্ড রসের নোটস

ছবি ২: ল্যাভেরানের নোটস