ডাক্তারির গল্প তো অসুখ-বিসুখ আর ওষুধ-বিষুধকে নিয়ে। অসুখ করলে ওষুধ খেতে হবে, এতো জানা কথা। আর অসুখ করলে তবেই তো আমরা ডাক্তার দেখাতে যাই। ডাক্তার আমাদের দেখে, নাড়ি টিপে, বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ সারানোর জন্য আমাদের ওষুধ দেন। বেশিরভাগ সময়ে ওষুধ খেতে হয়, কখনও কোনও কোনও ওষুধ ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ছুঁচ ফুটিয়ে দেহের মধ্যে ঢোকাতে হয়। প্রথমে ওষুধের মাধ্যমে যদি রোগ না সারে তাহলে আবার ডাক্তারবাবু বা ডাক্তারদিদি রক্তে কোনও রোগের জীবাণু বাসা বেঁধেছে কিনা তা পরীক্ষা করতে দেন। পরীক্ষার মধ্যে কখনও কখনও পড়ে আমাদের মূত্র-মলও। এসব পরীক্ষা করে, কী রোগ হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই ডাক্তার ওষুধ দেন। আর সে ওষুধ খেয়ে আমরা সেরে উঠি। কিন্ত তার মানে এই নয় যে শুধু অসুখ করলেই আমরা ওষুধ খাই। যাতে অসুখ না করে সেজন্যও আমরা ওষুধ খাই বৈকি। এই যে দেশ জুড়ে পালস পোলিও কর্মসূচি নেওয়া হয় সেটা তো আর পোলিও হয়েছে বলে সারানোর জন্য নয়, বরং যাতে কোনও ভাবেই পোলিও না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য। ডাক্তারিতে এই দু’রকম ভাগের কথা তাই বলা হয়। একটা, রোগ হলে তা সারানোর জন্য নিরাময়মূলক চিকিৎসা (ইংরেজিতে কিউরেটিভ মেডিসিন)। আর অন্যটি রোগ যাতে না হয় সেজন্য প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা (ইংরেজিতে বলে প্রিভেনটিভ মেডিসিন)।

নিরাময়ের ক্ষেত্রে, অসুখ আমার হলে ওষুধ আমাকেই খেতে হয়। কিন্তু রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা ওষুধ না খেয়েও করা যেতে পারে। আমরা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক টীকা নিয়ে থাকি বটে তবে আবার কখনও কখনও সাধারণ স্বাস্থ্য নিয়মবিধি মেনে চলেও রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়। যেমন ম্যালেরিয়া আটকানোর জন্য মশারি ফেলে ঘুমানোর কথা বলা হয়। আর ম্যালেরিয়ার মশা যাতে জন্মাতেই না পারে সেজন্য কোনও বদ্ধ পাত্রে জল যাতে না জমে থাকে সে ব্যাপারে নজর রাখার কথা বলা হয়। এই রোগ নিরাময় আর প্রতিরোধ নিয়েই ডাক্তারির কাণ্ডকারখানা।

কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে, রোগ সারানো বা আটকানোটা হয় কী করে? রোগের জন্য যে উপাদান দায়ী তাকে মেরে ফেলে বা সে যাতে দেহে ঢুকতে না পারে তা নিশ্চিত ক’রে। এই উপাদান হ’তে পারে ভাইরাস, হ’তে পারে ব্যাকটেরিয়া। তবে এটাও ঠিক যে সব রোগ জীবাণুঘটিত নয়। কিছু হয় বংশানুক্রমিকভাবে জিনগত কারণে। আবার কোনও রোগ হয় বয়সগত কারণে। শরীরের বয়স যত বাড়তে থাকে তত আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। হাড়ের ক্ষয় হয়। চোখে ছানি পড়ে। এগুলো বয়সজনিত অসুখবিসুখ। আবার কোনও দুর্ঘটনার জন্য অসুখ করতে পারে। অসুখ হতে পারে হাসপাতাল থেকেও।

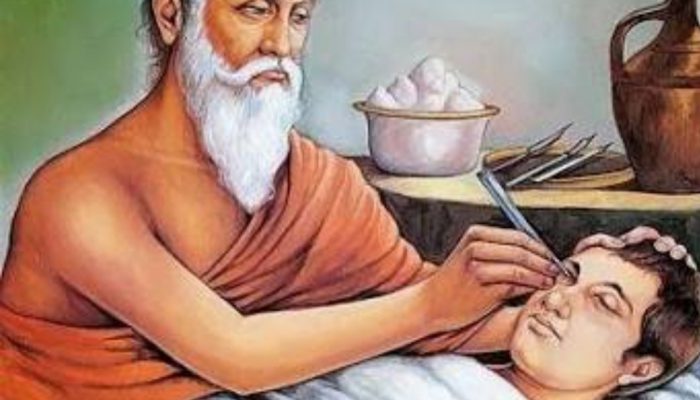

যে কারণেই অসুখ করুক না কেন রোগ তো সারাতেই হবে। তাই চাই চিকিৎসা। এই চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশ আমাদের দেশে প্রাচীন যুগেই ঘটেছিল। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা বলতে হলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা বলতে হয়। আর সেকথা বলতে গেলে অবধারিতভাবে বলতে হবে ‘চরক সংহিতা’ আর ‘সুশ্রুত সংহিতা’র কথা। ‘চরক সংহিতা’র বিষয় মূলত আয়ুর্বেদ আর ‘সুশ্রুত সংহিতা’র জোর শল্যচিকিৎসায়। এই দুটো বই যে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ভাবনার বড় উদাহরণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আবার এটাও সত্যি যে এই দুটি বইতে অনেক বিজ্ঞানবিরোধী সংস্কারের কথাও আছে।

এখন প্রশ্ন হল, এরকম গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিজ্ঞানের বইতে এত অবিজ্ঞানের কথা কেন? বিজ্ঞানের ইতিহাসকার দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বাঁচাবার তাগিদেই প্রাচীন এই বিজ্ঞানীদের, অবৈজ্ঞানিক বিষয়, তাঁদের বইতে ঢোকাতে হয়েছিল। সেজন্য এই দুই বইতে বিজ্ঞান ও প্রতিবিজ্ঞানের অদ্ভুত সমাবেশ। যেমন জ্বর প্রসঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পরই হঠাৎ বলা হয়েছে ‘জ্বর কিন্তু মহেশ্বর বা শিবের রাগের ফল। দক্ষযজ্ঞে অসম্মানিত হয়ে শিব ভীষণ রেগে যান এবং তাঁর সেই রাগ মর্ত্যের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে জ্বরের রূপ পায়।’

আসলে প্রাচীন যুগের ধর্মসংস্কৃতি ছিল ভীষণভাবেই চিকিৎসাবিজ্ঞান-বিরোধী। প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্রে বারবার বলা হয়েছে, ভিষক আর শল্যবিদ (অর্থাৎ ডাক্তার আর সার্জেন) অত্যন্ত ঘৃণ্য। অথচ চিকিৎসকরা তো চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজের উপকার করেন। তাহলে এত ঘৃণা কেন?

ঘৃণার কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়টাই। বিজ্ঞানের এই বিষয় স্বভাবতই রোগ নিরাময়ের যে সব পদ্ধতির কথা বলে তা শাস্ত্রসম্মত আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী নয়। আর সামাজিক বিন্যাসে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী ছিল পুরোহিতেরা। ধর্মশাস্ত্র তাদের স্বার্থরক্ষাতেই প্রয়াসী ছিল। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই ধর্মশাস্ত্র চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে নানান বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেছে। আর ধর্মশাস্ত্রকারদের আক্রোশ আর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা নানান অ-বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁদের বইতে। অবশ্য ধর্মশাস্ত্রর সংস্কারের আড়ালে বিজ্ঞানভাবনাকে বাঁচাতে পেরেছিলেন বলেই আমাদের হাতে এসেছে ‘চরক সংহিতা’ আর ‘সুশ্রুত সংহিতা’।

এই দুটি বইতে সংকলিত হয়েছে অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা জ্ঞান। কিন্তু প্রশ্ন হল এই অভিজ্ঞতা কার—এক ব্যক্তির না অনেকের? একসময় মনে করা হত ‘চরক সংহিতা’ আর ‘সুশ্রুত সংহিতা’, চরক আর সুশ্রুত নামক দু’জন ব্যক্তির লেখা। কিন্তু ক্রমে বোঝা গেছে তা নয়। ‘চরক সংহিতা’য় প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ‘চরক-প্রতি সংস্কৃতে’ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ চরক হল প্রতিসংস্কর্তা। এই চরকও সম্ভবত কোনও ব্যক্তি নয়। চরক মানে হল যারা ঘুরে বেড়ান। অর্থাৎ চারণ বৈদ্য বা চারণিকদের অভিজ্ঞতার বিবরণ এই বইতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই বইতে রয়েছে সহস্রাধিক গাছ-গাছড়া আর শতাধিক জন্তু-জানোয়ারের উল্লেখ। লেখা হয়েছে কোন অসুখ নিরাময়ে কোন গাছ বা জন্তু-জানোয়ারের অংশ ব্যবহার্য। এটা নিঃসন্দেহে একাধিক ব্যক্তির অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। তবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে এর একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শুধু কোন অসুখে কোন ওষুধ ব্যবহার্য বলেই তার দায়িত্ব শেষ করে না। বরং স্পষ্ট করে বলে ওষুধের মধ্যেকার কোন উপাদান শরীরে কী শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করে রোগ নিরাময় করে সে কথা। অর্থাৎ রোগ সারাটাই শেষ কথা নয়। রোগ কী করে সারল সেটা ব্যাখ্যা করাও বিজ্ঞানের কাজ।

‘সুশ্রুত সংহিতা’তেও আছে ওষুধ-বিষুধ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা। তবে এই বইতে তা ছাড়াও বিশেষ ঝোঁক রয়েছে শল্য চিকিৎসা বা সার্জারির ওপর। যে কথা আলোচনার আগে প্রথমেই যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার তা হল ‘সুশ্রুত সংহিতা’ কি এক ব্যক্তি সুশ্রুতের লেখা নাকি অনেকের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সংকলন? এক্ষেত্রেও বলা যায়, এটা একজন ব্যক্তির লেখা নয়। সুশ্রুত মানে যিনি বা যাঁরা ভাল করে শুনেছিলেন। সে হিসেবে ‘সুশ্রুত সংহিতা’ হয়তো চারণিক চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতালব্ধ কথা ভাল করে শুনে তা সংকলিত করার চেষ্টা।

আজকের দিনে অসুখের কারণ খুঁজে বের করার ওপর জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায় রোগের প্রকৃত কারণ কী? সেই অনুযায়ী চলে চিকিৎসা। প্রাচীন যুগে রোগের কারণ হিসেবে বায়ু, পিত্ত আর কফের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। মনে করা হত শরীরের ভেতরে অন্য সব উপাদানের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রয়োজন। ভারসাম্যের জন্য যেটুকু পরিমাণ প্রয়োজন তার বেশি বা কম পরিমাণ হলে রোগ হবে বলে মনে করা হত। ফলে প্রাচীন ভারতে চিকিৎসকের কাজ ছিল সুস্থ শরীরের সাপেক্ষে বায়ু-পিত্ত-কফের বাড়া-কমা নিয়ন্ত্রণ করা। কমলে তা বাড়ানো আর বাড়লে তা কমানোর ব্যবস্থা করা। আর তার জন্য দরকার যথাযথ ওষুধ আর পথ্য। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার তা হল এই ওষুধ-পথ্য সরাসরি বায়ু-পিত্ত-কফের হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে, ব্যাপারটা এমন ছিল না। বরং ওষুধ-পথ্যের প্রাকৃতিক বস্তু শরীরের ভেতরে পরিপাক প্রক্রিয়ায় বায়ু-পিত্ত-কফের বাড়া-কমার কারণ হবে; এমনটাই ভাবা হত। চিকিৎসকের কাজ ছিল সেটা বুঝে নির্দিষ্ট মাত্রায় খাদ্য আর পথ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া।

আজকের যুগে শরীরের কোষ সম্পর্কে আমরা জানি। জানি জীবাণুত্ততত্ত্ব সম্পর্কে। ফলে প্রাচীন যুগের রোগ ভাবনা আজকের দিনে আর গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রাচীন যুগের চিকিৎসকরা একটা বড় কৃতিত্বের কাজ করেছিলেন। তা হল রোগের কারণ হিসেব কোনও দেবতার রাগ বা কৃপাকে চিহ্নিত না করে তাঁরা রোগের পিছনে শারীরিক কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। সেজন্যই সমাজের প্রতিপত্তিশালী পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁদের বিরোধ ছিল অনিবার্য। আসলে রোগের কারণ যদি অদৃষ্ট হয় তবে যাগযজ্ঞের বিধান দেওয়া যায় কিন্তু রোগের কারণ শারীরবৃত্তীয় হলে তো ওষুধ-পথ্য শরীরকেই দিতে হবে। যাগযজ্ঞের প্রয়োজন থাকবে না। পুরোহিতদের গুরুত্ব কমবে। ফলে সহজেই বোঝা যায় কেন এই ব্রাহ্মণ আর তাদের ধর্মশাস্ত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ঘৃণার চোখে দেখত। শরীরকে সারাতে গেলে শরীরের ভেতরে কী কী আছে তা বুঝে নিতে হবে। তা কী করে সম্ভব? ‘সুশ্রুত সংহিতা’ বলেছে, শবব্যবচ্ছেদ না করলে শরীরের ভেতরকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। ‘নিঃশ্রেয়স জ্ঞান’ অর্জন করতে দরকার শবব্যবচ্ছেদ। কিন্তু শবব্যবচ্ছেদ সহজ নাকি? শবদেহ বা মড়া তো ডোমেরা ছোঁয়, সেটা সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা ধরবে কি করে?

‘সুশ্রুত সংহিতা’ থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এই ফতোয়াকে কোনও পাত্তা না দিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা দস্তুর মতো শবব্যবচ্ছেদ করতেন। কোন ধরনের শব নিতে হবে, কিভাবে তা ব্যবচ্ছেদ করতে হবে তা স্পষ্ট করে লেখা আছে ‘সুশ্রুত সংহিতা’য়।

সতি কথা বলতে কি, মানুষের শরীরে যদি কোনও অস্ত্রোপচার বা অপারেশন করতে হয় তবে তা আগে ভাল করে জানতে হবে শরীরের ভেতর কোথায় কী রয়েছে। তা না হলে তো একটা জিনিস বাদ দিতে গিয়ে অন্য কোনও অংশ কাটা পড়বে। আর একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। তখন তো অজ্ঞান করবার কোনও চেতনানাশক ছিল না। ফলে অস্ত্রোপচারের সময় রুগীর জ্ঞান থাকত। শল্যচিকিৎসার যন্ত্রণা তাকে দস্তুর মতো সহ্য করতে হ’ত। সেই কষ্ট যাতে দীর্ঘমেয়াদী না হয় সেজন্য অস্ত্রোপচার দ্রুত করতে হত। তা না হলে তো যন্ত্রণাজনিত আঘাতেই রুগী মারা পড়বে! ব্যপারটা এমন দাঁড়াবে যে ‘অপারেশন সফল কিন্তু রুগী মারা গেছে’! তা যাতে না হয় সেজন্যই তো অস্ত্রোপচার তাড়াতাড়ি করে সারতে হবে। তাড়াতাড়ি করে মানে কিন্তু আবার তাড়াহুড়ো করে নয়। আসলে শল্যবিদ শরীরের ভেতরকার কলকব্জা সম্পর্কে এমনভাবে জানবেন যাতে তাঁর নিখুঁত এবং নির্ভুল অস্ত্রোপচার করতে কোনও অসুবিধাই হবে না।

বারবার এই অস্ত্রোপচার শব্দটা ব্যবহার করছি তার মানে হল শল্য চিকিৎসার উপচার বা উপায় হিসেবে বিভিন্ন অস্ত্রর ব্যবহার। এই অস্ত্র হল নানা রকম যন্ত্র যা শল্যচিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ছুরি, কাঁচি, সাঁড়াশি, চিমটে ইত্যাদি। ‘সুশ্রুত সংহিতা’য় বর্ণিত এইসব অস্ত্রের বিবরণ পড়ে তার চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই শল্য যন্ত্রপাতির ছবি প্রকাশিত হয়েছে কবিরাজ কুঞ্জলাল ভিষকরত্ন কৃত ‘সুশ্রুত সংহিতা’র ইংরেজি অনুবাদে।

বোঝাই যাচ্ছে এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন সে যুগের শল্যবিদরা। আর তা তৈরি করতেন কর্মকাররা। কিন্তু এই কর্মকাররা (যাঁদের চলতি কথায় কামার বলা হয়) কি করে জানবেন যে কেমন যন্ত্র সার্জেন বা শল্যবিদদের দরকার। তাদের কিরকম যন্ত্র দরকার তা নিশ্চয়ই কর্মকারদের বুঝিয়ে বলতেন শল্যবিদরা। কর্মকার আর শল্যবিদদের সুসম্পর্ক না থাকলে শল্যচিকিৎসার বিকাশ ঘটবে কি করে!

এই সুসম্পর্কটাই নষ্ট হয়ে গেল পরবর্তী পর্বে। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতের বিজ্ঞানচর্চার পিছিয়ে পড়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখিয়েছেন, হাতের কাজ (অর্থাৎ কায়িক শ্রম) আর মাথার কাজের মধ্যে দ্বন্দ্বেই আমাদের বিজ্ঞানচর্চা পিছিয়ে পড়ে। হাতের কাজের গুরুত্ব অস্বীকার করলে আর হাতে কলমে কাজ হবে কি করে! তার সঙ্গে ছিল আবার জাতপাতের ব্যাপার। উচ্চবর্ণ কিভাবে নিম্নবর্ণের কামারদের তৈরি করা শল্যযন্ত্র স্পর্শ করবে? তাও কামাররা জাতপাতের বিচারে একেবারে তলার দিকের নয়। কিন্তু যে মড়া ডোমেরা ছোঁয় সেই মৃতদেহ কিকরে ডাক্তাররা ছোঁবে? ফলে এই জাতপাত আর হাতের কাজ-মাথার কাজের দ্বন্দ্ব আমাদের প্রাচীন যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশের পথকে পরে রুদ্ধ করে দেয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই জাতপাত আর হাতের কাজ-মাথার কাজের দ্বন্দ্ব আমরা এখনও পুরো কাটিয়ে উঠতে পারি নি। খবরের কাগজে বিয়ের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখে বোঝা যায় জাতপাত কী প্রবলভাবে আমাদের সমাজে রয়ে গেছে। আর হাতের কাজ-মাথার কাজের দ্বন্দ্বর প্রমাণ? তাহলে বলি, আমরা অনেকেই নির্বিকারভাবে বাজারের দোকানদার, রিক্সা বা ভ্যান চালক, বাসের কণ্ডাক্টরকে ‘তুই’ ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করি; কিন্তু ওই একই বয়সের ডাক্তার বা মাস্টারমশাইকে কি ‘আপনি’ করে ছাড়া কথা বলা হয়?

আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটু আলোর রেখাও রয়েছে বৈকি! ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। আর ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি সেই মেডিক্যাল কলেজে যাবতীয় সংস্কার বাধাকে ছিন্ন করে ‘স্ক্যালপেল’ হাতে শব ব্যবচ্ছেদ করেন পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। মৃতদেহ তখন শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখার জন্যই ব্যবহার করা হত। কিন্তু এখন মৃতদেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। অবশ্যই সেই মৃত্যু প্রচলিত অর্থের মৃত্যু নয়। এই অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে হয় মানুষের ‘ব্রেন ডেথ’ বা ‘মস্তিষ্ক-মৃত্যু’ হয়ে যাওয়ার পরই।

আগে পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় মৃতদেহই পাওয়া যেত না। ‘বেওয়ারিশ শব’ ছাড়া ডাক্তারি পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় শব পাওয়া ছিল অসম্ভব। অথচ ডাক্তারি পড়ার জন্য প্রত্যেক ছাত্রর অন্তত একটি করে শব ব্যবচ্ছেদ করা আবশ্যক বলে আইনে বলা আছে। তাছাড়া গবেষণার জন্য যে প্যাথোলজিক্যাল পোস্টমর্টেম বা নিদানিক শব ব্যবচ্ছেদ করা দরকার তার জন্যও তো দরকার শবদেহ। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে আত্মা, পরলোক ইত্যাদি বিশ্বাস যুক্ত থাকায় শবদেহ, ডাক্তারির জন্য দিতে মৃতর আত্মীয়স্বজনরা আদৌ রাজি হতেন না। ধীরে ধীরে অবস্থাটা একটু হলেও পাল্টাচ্ছে। মরণোত্তর দেহদানের যে আন্দোলন, তার বিকাশের পরে দেহদানের অঙ্গীকারের সংখ্যা বাড়ছে। অঙ্গীকারকারীদের মৃত্যুর পর তাদের স্বজনরা মৃতদেহ শ্মশান-গোরস্তানের বদলে পৌঁছে দিচ্ছেন কোনও মেডিক্যাল কলেজে। আর একেবারে হাল-আমলে মানুষের ‘ব্রেন ডেথ’ বা মস্তিষ্কের মৃত্যুর পর তাদের অঙ্গ অন্য দেহে প্রতিস্থাপনের ঘটনার খবর নিশ্চয়ই খবরের কাগজে চোখে পড়ছে। এই ব্যতিক্রমী ঘটনা আমাদের কলকাতা শহরেও ঘটছে। কাজেই ডাক্তারির গল্পের এই কথাবার্তার ইতি আপাতত টানা যাক এই রূপোলি রেখা দিয়েই।

চমৎকার বিশ্লেষণ। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, ব্রাহ্মণ পুরুষ ও বৈশ্য নারীর অনুলোম বিবাহজাত সন্তানের বৃত্তি শাস্ত্রে নির্ধারিত হয়েছে চিকিৎসক বা বৈদ্য রূপে। তাকে বলা হয়েছে ‛অম্বষ্ঠ’ অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য কারোরই বৃত্তি গ্ৰহণের উপযোগী নন। সুতরাং, ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজে চিকিৎসকদের যে হীন চোখেই দেখা হত, এটাও তার একটা দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্রের থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সত্যি অসাধারন। পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

সেই চেনা বিশ্লেষণ যেমনটি স্যার স্নাতকোত্তরে পড়িয়েছিলেন। সেই সহজ সরল ভাষায় অনায়াসে বিষয়ের গভীরে নিয়ে যান। ভাবতে শেখানো, যুক্তি দিয়ে বিচার।পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ।আরো একবার সমৃদ্ধ হলাম স্যার।

খুব ভালো হয়েছে লেখাটা ….?

সহজ সরল ভাষায় স্যারের লেখা সবসময়ই অনবদ্য ….. অসাধারণ বিশ্লেষণ .।।?