শুরুর কথা

কীভাবে ঐতিহ্যাশ্রয়ী জ্ঞানশাস্ত্রকে (ট্র্যাডিশনাল সিস্টেমস অফ নলেজ) দেখা হবে, এ নিয়ে মিউলেনবেল্ড এবং য়ুজাস্তিক তাঁদের সম্পাদিত বইয়ের ভূমিকার একেবারে শুরুর বাক্যেই জানিয়েছেন, এটা প্রয়োজনীয় হিসেবে দাবী করে যে, “a fair description of each of these systems, i.e., a description that does not start from the demarcationist principle that Western science alone can be regarded as a system of knowledge based on rationality and directed at the structure of reality. Applied to āyurveda, this means that we need a description of this particular medical system that does not presuppose the universal validity of the methodological norms of Western medicine, thus degrading any system of medicine that differs from it.”[1]

এ কথাও তাঁরা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হননি যে, এ বিষয়ের ওপরে ভারতীয় লেখকদের অসংখ্য বই সাধারণভাবে পক্ষপাতদুষ্ট এবং কলুষিত (contaminated) এই অর্থে যে, এদের ব্যাখ্যা সবসময়েই বোঝাতে চায় – একদিকে যেমন প্র্যাক্টিশনারদের নিজেদের মধ্যেকার ক্ষমতার সংগ্রাম নিয়ে প্রবণতা, তেমনি অন্য দিকে সবসময়েই প্রমাণ করার ঝোঁক যে এদের চিকিৎসাধারা (আয়ুর্বেদীয়) পশ্চিমী মেডিসিনের সমকক্ষ বা তার এয়ে উৎকৃষ্ট।[2]

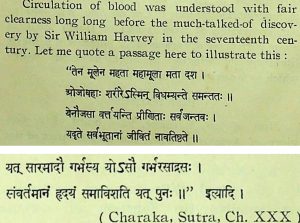

এর ফলশ্রুতিতে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তুঙ্গ সময়ে বাংলা বা ইংরেজিতে লেখা (যে সময়ে আয়ুর্বেদের চর্চা প্রবলভাবে বিকশিত হয়) পুস্তকসমূহে সুশ্রুতকে ৫০০০ বছরের প্রাচীন বলার মতো হাস্যকর দাবী করা হয়েছে। আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদগ্র বাসনা/লিপ্সা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, একাধারে প্রভাবশালী আয়ুর্বেদজ্ঞ এবং মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা গণনাথ সেন দাবী করেছিলেন, হার্ভে-র রক্ত সঞ্চালন আবিষ্কারের বহু আগে চরক এ কথা বলে গিয়েছেন।[3]

একই পুস্তকে তিনি এ কথাও জোর দিয়ে দাবী করেন, সুশ্রুত-এ কুষ্ঠ, স্মল পক্স (গুটি বসন্ত), যক্ষা ইত্যাদি রোগের উৎস যে ব্যাক্টেরিয়া-জনিত এ কথা বলা আছে।[4]

এ সমস্ত বিপত্তি নিয়ে আমাদের আয়ুর্বেদকে নতুন করে বোঝার এবং অনুসন্ধানের একটি পরিক্রমা শুরু হল। প্রসঙ্গত, Gerrit Jan Meulenbeld-কে (কয়েকবছর হল প্রয়াত হয়েছেন) আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে “বিশ্বকোষ” বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁর ম্যাগনাম ওপাস হল ১৯৯৯-২০০২ সালের মধ্যে ৫ খণ্ডে রচিত সুবিপুল গ্রন্থ A History of Indian Medical Literature (HIML, IA, IB, IIA, IIB, III) – যেখানে বৃহৎ এবং পরিচিত আয়ুর্বেদের গ্রন্থসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লেখা প্রাচীনকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আপাততুচ্ছ সমস্ত ধরনের “minor” টেক্সটের পাঠ, বিচার এবং সংযোজন করেছেন। এক জীবনে এ কাজ করতে পারা এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

ভারতের প্রথম আয়ুর্বেদ গ্রন্থ তথা শাস্ত্র বলে স্বীকৃত চরক-সংহিতা-র সংকলনকালের সময় কখন? মিউলেনবেল্ডের মতে এ সময়কাল খুব বেশি হলে ১৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের আগে হতে পারেনা, বা খুব বেশি হলে ১০০ খ্রিস্টাব্দ – “the author called Caraka cannot have lived later than about A.D. 150-200 and not much earlier than about 100 B.C.”[5] সুশ্রুত-সংহিতা-র সময়কাল নিয়েও একই সমস্যা রয়েছে। মোটামুটি ২০০-২৫০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে সংকলনকাল ধরে নেওয়া হয়।

১৯২২ সালে প্রথম প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস নিয়ে প্রকাশিত (৫ খণ্ডে) গ্রন্থে চরক-এর সময় নির্দিষ্টভাবে ৭৮ খ্রিস্টাব্দ বলে জানিয়েছেন – “The account of Sāṃkhya given by Caraka (78 A.D.) represents probably an earlier school”।[6] দাসগুপ্ত আরও বলছেন – “An examination of Caraka’s Sūtrasthāna (1.35-38) leaves us convinced that the writer of the verses had some compendium of Vaỉśeṣika such as that of the Bhāṣāparicchada before him”[7] সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে দাসগুপ্ত-র মনে হয়েছে, চরক-এর সূত্র এমন একটা কালে লেখা লেখা হয়েছে যখন বৈশেষিক দর্শনের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে “গুণ”কে আলাদা বর্গ হিসেবে বিচার করা হতনা – “Caraka’s definition of sāmānya and viśeṣa shows that they had not been counted as separate categories as in later Nyāya-Vaiśeṣika doctrines; but though slightly different it is quite in keeping with the sort of definition one finds in Vaỉśeṣika sūtra that sāmānya (generality) and viśeṣa are relative to each other.”[8]

এ সবকিছু বিচার করে দাসগুপ্ত-র অনুমান, চরক-এর সূত্রসমূহ এমন সময়ে রচিত হচ্ছিল যখন বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছিল। আরেকজন জার্মান স্কলারের পর্যবেক্ষণ – “The worldview of the Saṃkhya philosophy, including its ontology of the three “strands” (guṇa), dominates the general thinking in the Caraka-saṃhita, even though notions current in other philosophical schools are also used wherever convenient.”[9]

আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে আয়ুর্বেদ নিয়ে আলোচনা করব কেন? আমার কাছে সম্ভাব্য যুক্তি –

(১) রাষ্ট্রের তরফে বিগত ১০ বৎসরাধিক কাল ধরে বিপুল বেগে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের (আমি চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছিনা) পুনর্গঠন, পুনর্নির্মাণ এবং এ শাস্ত্রগুলোকে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে (প্রসঙ্গত, একটি অদ্ভুত তথ্য দিই – আগস্ট ২০২৪-এ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর তরফে একটি এক্সপার্ট কমিটি গঠন করা হয় “History of Medicine and Surgery in Ancient India” নিয়ে গবেষণার লক্ষ্যে। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, কোন অজানা ও অব্যাখ্যাত কারণে আমাকে সে কমিটিতে রাখা হয়েছে এবং কমিটিটি সম্ভবত এখন শীত ঘুমে চলে গিয়েছে),

(২) আয়ুর্বেদের মূল টেক্সটে অতি পরিব্যাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ে কী কী কীভাবে বলা আছে, এবং এখন সেগুলোর নতুন ব্যাখ্যা কী দাঁড়াচ্ছে,

(৩) সাধারণভাবে অ-গবেষক উৎসাহী পাঠকদের গোচরের বাইরে এত রত্নরাজি রয়েছে, যেগুলো সবার সামনে ধীরে ধীরে আনতে পারলে হয়তো একটি ভিন্ন নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক জগত উন্মোচিত হবে, এবং, সর্বোপরি,

(৪) চালু ধারণার বাইরে গিয়ে এবং অগভীর ভাসাভাসা আলোচনা না করে আয়ুর্বেদের বিভিন্ন টেক্সটকে বোঝার প্রয়োজন এখন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এ এক অসম্ভব শ্রমসাধ্য কাজ। আমার সাধ্যমতো ধারাবাহিকভাবে আমি এ কাজটি করতে চাই – তবে ধাপে ধাপে। আমার এ গবেষণার সহকারী আকর গ্রন্থগুলো হল, বৃহত্রয়ী-র (চরক, সুশ্রুত এবং বৃদ্দধ বাগভট) এবং ক্ষুদ্রত্রয়ী-র (মাধব – ৭ম শতাব্দী, শার্ঙ্গধর – ১৩শ শতাব্দী, ভাবমিশ্র – ১৬শ শতাব্দী) মূল টেক্সটসমূহ, প্রামাণ্য অনুবাদকার ও ব্যাখ্যাকারদের গ্রন্থসমূহ (যেমন যাদবজি ত্রিকমজি আচার্য, বামন শ্রীদেব আপ্তে, জি জান মিউলেনবেল্ড, ডমিনিক য়ুজাস্তিক, পিভি শর্মা, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধায়, কেনেথ জি যিস্ক, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ফিলিওজাত, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, সতীশচন্দ্র শর্মা, এসি চন্দ্র কবিরত্ন, রাহুল পিটার দাস প্রভৃতিরা)।

আরেকটি তথ্যের উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, প্রধানত বৈয়াকরণ বররুচি বররুচি-সংহিতা নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন আয়ুর্বেদের ওপরে।[10] কিন্তু বররুচি প্রায় ২২টি পুস্তকের প্রণেতা। এর মধ্যে ১৩টি ছিল ব্যাকরণের, ১টি অভিধান, এছাড়া অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে একটি ছিল আয়ুর্বেদের ওপরে। ফলে প্রাচীন টেক্সট মানেই তা নিয়ে হট্টগোল করার কোন কারণ নেই।

আয়ুর্বেদের টেক্সট নিয়ে প্রাথমিক কিছু আলোচনা

আয়ুর্বেদের টেক্সটের পাঠের ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলগত সমস্যা আছে –

(১) বিভিন্ন সময়ে টিকাকারদের হাতে পড়ে আমাদের হাতে এসে যে টেক্সট পৌঁছয়, সেগুলো অনেকসময়েই তাৎপর্য, অর্থ এবং ব্যঞ্জনার দিক থেকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে অনেক দূরে চলে যায় – বিশেষ করে ‘পপুলার’ এবং সহজবোধ্য আধুনিক অসংখ্য বইয়ের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

(২) একটি উদাহরণ দেওয়া যাক – যাদবজি ত্রিকমজি আচার্য সুশ্রুত-সংহিতা-র ভাষ্য, ব্যাখ্যা এবং মূলানুগ অনুবাদ করেছেন এবং তার ভিত্তি হচ্ছে চারটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি তথা ম্যানাসক্রিপ্টের মনোযোগী তুল্যমূল্য পাঠ ও “ক্রিটিকালি” বিচার করা। ইতালিতে বেশ কয়েক বছর বিশ্বের তাবড় সংস্কৃতজ্ঞ স্কলারদের নিয়ে চরক-সংহিতা-র একটি প্রামাণ্য টেক্সট তৈরির চেষ্টা চলছে। এখনও প্রস্তুত হয়নি। ফলে হাতে পেলাম, এবং যেকোন ‘প্রামাণ্য’ অনুবাদ পড়ে নিলাম, বিষয়টা এত সহজ নয়।

এখানে আমাদের স্মরণে থাকা ভালো, প্রাচীন গ্রন্থগুলো পাঠ করার মান্য পদ্ধতি হল, যতগুলো সম্ভব মূল পাণ্ডুলিপির তুল্যমূল্য বিচার করে একটি “ক্রিটিকাল এডিশন” প্রস্তুত করা। এভাবেই হিপোক্রেটিসের টেক্সট বা ইলিয়াড ওডিসি-র প্রামাণ্য পাঠ তৈরি হয়েছে। যদি এটা না করা হয় তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় এই যে, একটিমাত্র প্রভাতী সংবাদপত্র পড়ে বিশ্বসংসারের যাবতীয় খবর জেনে যাবার মতো দুর্ঘটনা।

(৩) মিউলেনবেল্ড তাঁর ম্যাগনাম ওপাসে বলছেন – ““the renaissance of Āyurveda since the middle of the nineteenth century – historically a fascinating phenomenon … The revival thus led to the construction of a unitary model of Indian medicine, weaned from inconsistencies and untenable concepts, and, particularly, as free from magical and religious elements as possible. The ancient terms for physiological and pathological processes, nosological entities etc., were diligently re-interpreted to bring them into line with terms derived from Western medicine. The procedures resulted in the appearance of a type of āyurveda that can best be designated as navyāyurveda or neo-āyurveda.”[11]

(৪) আরেকটি ক্ষেত্রে য়ুজাস্তিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন – আমরা যেন পরিহার করি “reading back into the ancient and medieval Sanskrit texts ideas and terms from the post-scientific revolution period.”[12]

(৫) ২০০০ সালে শিকাগো ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক শেল্ডন পোলকের অধিনায়কত্বে এবং শিকাগো ও কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি এবং একাধিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্যে Sanskrit Knowledge Systems on the Eve of Colonialism বলে একটি সুবৃহৎ এবং সফল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে সমাধা হয়েছে।

এই প্রোজেক্টে ১৫৫০-১৭৫০ সময় কাল জুড়ে আয়ুর্বেদের অভ্যন্তরে কী কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক জগতে মান্য সংস্কৃতজ্ঞ স্কলারেরা তাদের গবেষণাকর্ম চালিয়েছেন। এই প্রোজেক্টের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে – “In attendance were M. Deshpande, L. McCrea, C. Minkowski, J. Nye, K. Preisendanz, G. Tubb, D. Wujastyk (all are further identified under “Project Staff”). Three scholars were unable to attend because of scheduling conflicts: Y. Bronner, G. Gerschheimer, M. Yano.” (http://www.columbia.edu/itc/mealac/pollock/sks/proposal.html)

১৫৫০-১৭৫০ সময়কালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিবর্তন হল – (১) সংস্কৃতের আধিপত্য বা খোলস থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় নান ধরণের চিকিৎসাসংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা, এবং (২) আয়ুর্বেদের কিছু স্থানিক এবং নিজস্ব ব্যাখ্যার সংযোজন। এ বিষয়ে বেশ খানিকটা বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে ২০০৯ সালে প্রকাশিত নিচের সংকলন গ্রন্থটিতে।

Version 1.0.0উপরোক্ত সংকলনে অন্তর্ভুক্ত একটি প্রবন্ধ হল ডমিনিক য়ুজাস্তিকের লেখা “চেঞ্জ অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি ইন আর্লি মডার্ন মেডিক্যাল থট”। এর বাংলা অনুবাদ সংকলনে রয়েছে – “প্রাক-উপনিবেশিক সময়ে ভারতীয় চিকিৎসাভাবনা”।[13] এ প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন প্রমাণ থেকে দেখা যায় ১৭শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণরা তাদের লেখায় ইউরোপীয় ভাষার ব্যবহার শুরু করেছেন। আরও বলা হয়েছে ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দী জুড়ে তিনটি উল্লেখ করার মতো গ্রন্থ রচিত হয়েছিল – (১) লোলিমব্রাজ-র বৈদ্যজীবনম, (২) বীরেশ্বর-র রোগারোগবাদ, এবং (৩) টোডরমল্ল-র আয়ুর্বেদসুখ্যম।

“তিনটি রচনার প্রতিটিই সাহিত্য তথা বৌদ্ধিক উৎকর্ষের দিক থেকে অভিনবত্বের আবেদন রাখে। তবে এদের মধ্যে বিচারের পাল্লায় আবেদন যার সবচেয়ে কম হবার কথা সেটির সাফল্য দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি আর যেটির আবেদন সুতীব্র বলে মনে হয়েছিল সেটি পেয়েছে ন্যূনতম সাফল্য। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের রচনাগুলি চিকিৎসাসংক্রান্ত নানান ধরনের প্রশ্ন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে।”[14] য়ুজাস্তিকের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত – “সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের এদেশীয় জ্ঞানচর্চার উপর নতুন নতুন গবেষণা থেকে আমাদের দু ধরনের লাভ হতে পারে। প্রথমত, সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক বৌদ্ধিক চর্চার ব্যাপ্তি এবং তার আভ্যন্তরীন গতিপ্রকৃতি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দেওয়া যাবে যে, ভারতবর্ষে কোন বৌদ্ধিক শূণ্যতা বা কোন বৌদ্ধিক অচলায়তনের মধ্যে ব্রিটিশ শিক্ষা আবির্ভূত হয়েছিল, এ ধারণা ভুল। বরং সক্রিয় একটি বৌদ্ধিক জগৎ সবসময়েই তাদের চারপাশে বিরাজ করছিল যার প্রায় কোনকিছুই ইউরোপীয়দের বোধের মধ্যে স্থান পায়নি।”[15]

আরেকজন স্কলার ওড়িশা থেকে উদ্ধার করা একটি পাণ্ডুলপির (Cakrapāṇi Das’s Abhinava cintāmaṇi) আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন – “The text discussed here, Cakrapāṇi-Dāsa’s AC, would have the added value of representing a tradition that remained in vogue in Orissa, though marginally, even beyond the 18th century into the twentieth century. If some of this has continued a few more decades into the present century as well this would make this text and its use in practice a study object where Sanskrit philology can profitably cooperate with medical anthropology and ethnopharmacognosy.”[16]

এ সমস্ত চিন্তাভাবনার পরিণতি হিসেবে এ প্রবন্ধে বিভিন্ন সংহিতা ধরে ধরে তার ব্যাখ্যা ও চালু ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন টেক্সটকে না সাজিয়ে এর মধ্যেকার বিভিন্ন সংকটবিন্দু, মূল টেক্সটের মধ্যে স্তরায়িত ভিন্ন স্বর এবং অন্তর্লীন dynamics-কে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, চরক– এবং সুশ্রুত-সংহিতা-তে বীর্য তৈরি এবং এর সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তুলনীয়ভাবে নারীদের বিষয়ে এ আলোচনা অনুপস্থিত। এ অর্থে আয়ুর্বেদের দৃষ্টিকোণ নিবাত নিষ্কম্পভাবে “male gaze”। একথা আরও পরিষ্কার হয় যখন চরক বিধান দেন স্ত্রীর সাথে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা বিধেয় নয় বা অনুচিত।

ভিন্ন এবং অনুধানযোগ তথ্য হিসেবে বলা যায়, এমনকি প্রায়শ্চিত্ত-কেও ভেষজ-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[17]

চরক-সংহিতা-য় সূত্রস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে – “রাত্রিকালে দেবালয়ে, চৈত্যস্থানে, চত্ত্বরে, চতুস্পথে, উপবনে, শ্মশানে, এবং বধ্যভূমিতে যাপন করিবে না।”[18] এখানে চৈত্যস্থানে শব্দটি খেয়াল রাখতে হবে। চৈত্য হল বৌদ্ধদের উপাসনাগৃহ। ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধস্থান পরিহার করা যুক্ত হয়ে যায়। পরে আবার চৈত্য-র কথা উল্লেখিত হয়েছে।[19]

শুধু এই নয়, পুনর্জন্মের নিশ্চয়তার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে – “এ বষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নাস্তিক্য বুদ্ধি ও সংশয়ভাব পরিতাগ করিবেন।”[20] এখানে “নাস্তিক্য বুদ্ধি ও সংশয়ভাব”-এর ক্ষেত্রে সম্ভবত চার্বাকদের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ একটি মুক্তমনা চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপরে সুকঠোর ব্রাহ্মণ্যবাদের স্তর আরোপিত হল, যেমনটা দেবীপ্রসাদ এবং কেনেথ যিস্ক দেখিয়েছেন।[21] যিস্ক বলছেন – “The examination of the earliest compilations of ayurveda reveal that a conscious effort was undertaken to render a body of medical knowledge into a brahmanical science by the application of a Hindu mythological veneer. This brahmanization process appears to have been cleverly disguised, yet nevertheless observed, in

the Caraka – and Susruta-Samhitas.”[22]

শব্দার্থ নিয়ে সমস্যা/বিপত্তি

প্রাগুক্ত ভারতের পটভূমিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস সংকলনে রাহুল পিটার দাসের শব্দার্থের সমস্যা ও বিপত্তি নিয়ে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি – “প্রাচীন আয়ুর্বেদের উপর গবেষণার একটি বৃহৎ সমস্যা এই যে, অনেক সময়েই হয় পরবর্তীকালের, এমনকি আধুনিক যুগের, পরিবেশকে পূর্বতনকালে অভিক্ষেপ করা হয়, না হয় প্রাচীন আয়ুর্বেদের মধ্যে এমন সব বস্তু ও ভাবধারা খোঁজা হয়, যেগুলির প্রাচীন অস্তিত্ব আধুনিক কালের বিতর্ক-সংঘর্ষের প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষ। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আয়ুর্বেদের মাধ্যমে প্রমাণ করবার প্রচেষ্টা যে, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার প্রাচীন ভারতেও মজুত ছিল। (আমি গণনাথ সেনের ক্ষেত্রে শুরুতে দেখিয়েছি) এটা হয়তো সত্য, হয়তো বা সত্য নয়, কিন্তু সেটা আমাদের বিবেচ্য নয়; বিবেচ্য শুধু এই যে, এখানে মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা প্রমাণ করা, প্রাচীন আয়ুর্বেদের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করা নয়।”[23]

এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিচার করেছেন দু’জন ভারতীয় স্কলার। তাঁদের কথা হুবহু তুলে দিচ্ছি – “Āyurveda said that hṛdava is a part (Upānga) of an organ system called mahā srotas or koṣṭhan, and this organ system is synonymous with the digestive system of modern medicine. Hṛdava is the seat of Puruṣa, the metaphysical animating part of the living human entity. When Puruṣa is present, the body is called Śareera and when Puruṣa is absent, the body is called Kalebara. Hṛdaya is the seat for “Ojas”. Hṛdaya is the organ which receives the essence of digested food called “Rasa” which is not the first Dhātu out of the Sapta Dhātus, of which the body is made up of and which is also called as Rasa. Hṛdava is provided with a set of 24 Dhamanis and these Dhamanis distribute Rasa to the entire body. Hṛdaya functions during the wakeful state of the person and rests during the resting period of the person.”[24]

মোদ্দা ব্যাপার দাঁড়ালো, “হৃদয়”-কে একই সঙ্গে শরীরের পাচনতন্ত্র হিসেবে বিচার করা হয়েছে, “হৃদয়”-এ পুরষ এবং “ওজ”-এর অধিষ্ঠান এবং “হৃদয়” থেকে পাচিত দ্রব্যের রস নিসৃত হয়। সর্বোপরি, জেগে থাকা অবস্থায় “হৃদয়” কাজ করে, ঘুমন্ত অবস্থায় এটিও বিশ্রাম নেয়। এর সাথে আধুনিক মেডিসিনের heart-এর ধারণার কোন সাযুজ্য আছে কিনা পাঠকেরাই বিচার করবেন।

বৈদ্য পঞ্চানন কৃষ্ণশাস্ত্রী কবডের একটি পুস্তকের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন দাস – “তাঁর ক্লোমনির্ণয় গ্রন্থের (পুণে, শক ১৮৫১ গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘সিরাধমনীনাড়্যাদয়ঃ শারীরসংজ্ঞা অপি কেনাপ্যেকনৈব বিশিষ্টার্থেন…’। অর্থাৎ তাঁর মতে এই শব্দগুলি কোন বিশিষ্ট একক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। বস্তুত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে এইসব নামধারী অবয়বের যে সকল বর্ণনা আমরা পাই, আধুনিক কালে শনাক্ত করে দেকাহ যেসব অবয়বের জন্য ইংরেজি পরিভাষার প্রতিশব্দ হিসাবে ঐ একই সংস্কৃত নামের প্রয়োগ করা হয়, সেসব অবয়বের সাথে প্রাচীন বর্ণনাগুলিকে মেলানো খুবই কষ্টকর।”[25]

দাস শব্দার্থের ব্যঞ্জনা এবং অর্থ নিয়ে আরেকটি চিত্তাকর্ষক বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। আয়ুর্বেদে “পেশি” শব্দের যে ব্যবহার রয়েছে তাকে আমরা আধুনিক সময়ের ব্যাখ্যায় ব্যতিক্রমহীনভাবে muscle অর্থে বোঝা হয়। দাস জানিয়েছেন, বিখ্যাত জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক এবং সংস্কৃতজ্ঞ রেইনহোল্ড মুলার এক্ষেত্রে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন – পেশির উৎপত্তিগত এবং একই পূর্বপুরুষ শব্দ থেকে উদ্ভূত শব্দ-র (cognates) বৈশিষ্ট ব্যবহার করে। মুলারের যুক্তি – muscle একটি সংকোচনশীল অঙ্গ যে সংকোচনশীলতার ধারণা প্রাচীন আয়ুর্বেদে একেবারেই ছিলনা। এজন্য তাঁর যুক্তি অনুযায়ী জার্মান শব্দ “Fleischstück” (piece / chunk of flesh) বেশি সুপ্রযুক্ত হবে। যদিও এ ধারণাটি বিশেষ গৃহীত হয়নি। কিন্তু একটি নতুন ব্যঞ্জনা ও অর্থের সম্ভাব্য সন্ধান আমরা পেয়ে গেলাম।[26] আরেকটি বিষয়ও দাস উত্থাপন করেছেন – প্রাচীন ভারতে “certain peculiarities of animal anatomy were falsely taken to be valid for humans also”।[27] সমধর্মী পর্যবেক্ষণ আরেক গবেষকের লেখাতেও আমরা দেখতে পাই – “Anatomical observations, again, were certain to be brought about by the dissection of the victim at the sacrifice, and the dedication of its different parts to different deities … Animal anatomy was evidently thoroughly understood, as each separate part had its own distinctive name.”[28]

এ অংশের শেষের কথা

লেখার প্রথম দিকে বলেছিলাম যে আধুনিককালে আয়ুর্বেদচর্চাকারীদের “সবসময়েই প্রমাণ করার ঝোঁক যে এদের চিকিৎসাধারা (আয়ুর্বেদীয়) পশ্চিমী মেডিসিনের সমকক্ষ বা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট”। এ বিষয়ে রাহুল পিটার দাস তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মিউলেনবেল্ডের মতো আয়ুর্বেদের “বিশ্বকোষের” সাথে বিদ্বেষপরায়ন এরকম মনোভাবাপন্ন একদল ভারতীয় মানুষের হাতে হেনস্থা হবার কথা উল্লেখ করেছেন – তৎকালীন বোম্বের একটি সম্মেলনে (৪-৭, জানুয়ারি, ১৯৯০)। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অব ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন-এর তরফে মিউলেনবেল্ডকে “এ এল ব্যাশাম মেডাল” দেবার আয়োজন ছিল। সেখানে মিউলেনবেল্ড আয়ুর্বেদকে একটি সময়াতীত, স্থানুবৎ পরবর্তনহীন চিরকালীন বিষয়ের বাইরে গিয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদের অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে এবং চলছে, সে বিষয়ে বলতে শুরু করেছিলেন। আলোচনা চলাকালীন কিছু ভারতীয় “পণ্ডিত” যাদের নিজেদের ধারণা ও মত-বিরুদ্ধ কোনরকম সমালোচনাই সহ্য হয়না, কুৎসিৎ মন্তব্য করে ততোধিক কদর্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করার মুখে ছিলেন। তবে সেমিনারে উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিরোধ তাঁদেরকে স্তব্ধ করে দেয়, দমিত করে। দাসের কথায় – “This incident made me realise once again how important forums dedicated solely to the scholarly study of Indian medicine” এরকমভাবে বিপন্ন হয়।[29]

২০২৫ সালে এর চেহারা কী দাঁড়িয়েছে আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করছি। গতবছর এবং এ বছরে “অর্থাভাবে” জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসও হতে পারেনি। গবেষকদের কাজ কিন্তু গবেষণা চালিয়ে যাওয়া – রাষ্ট্র অনুমোদিত হোক বা না হোক।

___________________________________________________

[1] G. Jan Meulenbeld and Dominik Wujastyk, ed., Studies on Indian Medical History, 2001, p. 1.

[2] Ibid.

[3] গণনাথ সেন, Hindu Medicine (An Address delivered at the foundation ceremony of the Hindu University, Benares, 1916), 1916, পৃঃ ১২-১৩।

[4] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

[5] জি জান মিউলেনবেল্ড, A History of Indian Medical Literature, ১৯৯৯-২০০২, IA, পৃঃ ১১৪

[6] S. N. Dasgupta, A History of Indian Philosohy, vol. 1, (1947, 1991), p. 212.

[7] Ibid, p. 280.

[8] Ibid, p. 281.

[9] Hartmut Scharfe, “The Doctrine of the Three Humors in Traditional Indian Medicine and the AllegedAntiquity of Tamil Siddha Medicine”, Journal of the American Oriental Society 1999, vol. 119 (4), pp. 609-629 (622).

[10] দাসগুপ্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩২।

[11] Meulenbeld, HIML, IA, p. 2.

[12] Wujastyk, The Roots of Ayurveda, 1998, p. 35.

[13] জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদনা, ভারতের পটভূমিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, ২০০৯, পৃঃ ৫৬-৮১।

[14] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪-৭৫।

[15] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬।

[16] Jan E. M. Houben, “Cakrapāṇi-Dāsa’s Abhinavacintāmaṇi: early modern or post-classical Āyurveda?”, Electronic Journal of Indian Medicine 2007, Volume 1, 63–88 (86).

[17] চরক-সংহিতা, সংঃ পি ভি শর্মা, চিকিৎসাস্থানম্, ১.৩।

[18] চরক-সংহিতা, সংঃ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, ২০০৩, পৃঃ ৮২।

[19] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

[20] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

[21] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, Science and Society in Ancient India, 1977, পৃঃ ৩-৪। দেবীপ্রসাদ বলছেন – “In ancient India, the only discipline that promises to be fully secular and contains clear potentials of the modern understanding of natural science is medicine.”

[22] Kenneth Zysk, “Mythology and the brahmanization of Indian medicine: transforming heterodoxy into orthodoxy”, www.hindu.dk, p. 9.

[23] রাহুল পিটার দাস, “আয়ুর্বেদীয় শারীরবিজ্ঞানের গবেষণায় কয়েকটি সমস্যা”, ভারতের পটভূমিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, পৃঃ ৫২-৫৫ (৫২)।

[24] A Nagaratnam and A. Madhavi, “New Light on Ancient Indian Anatomy”, Bulletin of the Indian Institute of Historical Medicine 1989, vol. XIX (1), p. 1-20 (8).

[25] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।

[26] রাহুল পিটার দাস, The Origin of the Life of A Human Being, 2003, পৃঃ ৫৬২-৫৬৩।

[27] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৭।

[28] Albrecht Weber, The History of Indian Literature, Popular Edition, 1914, p. 30.

[29] Das, “On the Nature and Development of ‘Traditional Indian Medicine’”, Journal of the European Āyurvedic Society 1993, vol. 3, p. 56-71 (56).

Statistics r itihas e vorti, amr mathar opor diye gelo.

Good quest indeed.

Basically we need to know unbiased,first where we stood regarding Ayurveda, then only we can proceed to extract best out of it and to develop new/ modified treatment modalities may be other than allopathic

Added Collective Institutional research I think would be of better help to convince and to have larger impact.

অত্যন্ত ভালো এবং প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা।

অসাধারণ প্রয়াস পরবর্তী পর্ব পড়ার অপেক্ষায় থাকলাম। 💐💐💐🙏