(আগের অংশটির লিংক দেওয়া থাকলো। আগ্রহী পাঠকেরা নিশ্চয়ই পড়বেন – https://thedoctorsdialogue.com/ancient-ayurveda-1/)

চরক-সংহিতা-র ভাষ্য, টীকা ও পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

চরক-সংহিতা–য় মোট ১২০টি অধ্যায় এবং ৮টি সেকশন তথা স্থান রয়েছে। এই স্থানগুলোর নাম যথাক্রমে সূত্র- কিংবা শ্লোকস্থান, (৩০টি অধ্যায়), নিদানস্থান (৮টি অধ্যায়), বিমানস্থান (৮টি অধ্য্যায়), শারীরস্থান (৮টি অধ্যায়), ইন্দ্রিয়স্থান (১২টি অধ্যায়), চিকিৎসাস্থান (৩০টি অধ্যায়), কল্পস্থান (১২টি অধ্যায়), এবং সিদ্ধিস্থান (১২টি অধ্যায়)। পদ্য এবং গদ্য নিয়ে চরক-সংহিতা–য় ১২,০০০ শ্লোক আছে। এর মধ্যে বেশ কিছু শ্লোক ভেজাল (spurious) বলে মিউলেনবেল্ডের ধারণা। তাঁর হিসেব অনুযায়ী, পদ্য ছন্দে শ্লোকের সংখ্যা ৯,০৩৫ এবং গদ্যে লেখা অংশের সংখ্যা ১,১১১।[1]

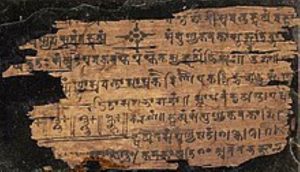

সুশ্রুত-সংহিতা-র মতো যাদবজি ত্রিকমজি আচার্য চরক-সংহিতা-র-ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন (১৯৪১)। যেটুকু জানা যায়, তখন যে পাণ্ডুলিপিসমূহ লভ্য ছিল সেগুলো হল – (১) টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি, (২) ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (লন্ডন) রক্ষিত ৬টি পাণ্ডুলিপি, (৩) গভর্নমেন্ট ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি (মাদ্রাজ), (৪) এলফিনস্টন কলেজ (বোম্বে), (৫) ডেকান কলেজ-এ রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, (৬) কলকাতা সংস্কৃত কলেজ-এ প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি, (৭) এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা)-র বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি, (৮) ২টি কাশ্মীর এমএসএস, এবং (৯) আলওয়ার প্যালেস লাইব্রেরিতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, Rudolf Hoernle যখন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করছেন তখন এই পাণ্ডুলিপিগুলো ব্যবহার করেছিলেন।[2] ফলে অনুমান করা যায়, ক্রিকমজি এ সমস্ত পাণ্ডুলিপির ব্যবহার করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার, এর বাইরেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যক্তিগত সংগ্রহে, ভারতের বাইরে নেপালে, শ্রীলংকায়, বাংলাদেশে, এমনকি ইন্দোনেশিয়ায় কিছু পাণ্ডুলিপি হয়তো থেকে যেতে পারে – হয়তো আমাদের জানার পরিধির বাইরে।

দৃঢ়বল (মোটামুটি ধরে নেওয়া হয় ৫০০ খ্রিস্টাব্দর আশেপাশে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শতক), চরক-সংহিতা-র একাধারে লেখক এবং সংস্কর্তা এবং যিনি চরক-সংহিতা-কে সম্পূর্ণ করেছিলেন, তিনি চরক-সংহিতা-র চিকিৎসাস্থান-এ বলছেন – “চরক অগ্নিবেশ তন্ত্রের যে সংস্কার করেছিলেন তার মধ্যে চিকিৎসাস্থান-এর ১৭টি অধ্যায় এবং কল্প ও সিদ্ধি স্থানের বহু অংশ এখন আর পাওয়া যায়না। এজন্য কপিলাবল-র পুত্র দৃঢ়বল হারিয়ে যাওয়া এ অংশগুলিকে নতুন করে নির্মাণ করেন যাতে এই মহামূল্যবান তন্ত্রকে এর মূল রূপে পাওয়া যায়।” (চিকিৎসাস্থান, ৩০.২৮৯-২৯০)

কেনেথ যিস্ক মিউলেনবেল্ড-এর তথ্য ব্যবহার করে জানিয়েছেন – “According to Jan Meulenbeld, there are no less than sixty-two commentaries on the Carakasaṃhitā. Of these only seven, either in complete or fragmented form, are at present extant. For convenience, these seven may be divided into the early and the late commentaries.”[3] পূর্ববর্তী ভাষ্যগুলো হল – (১) হরিচন্দ্র-র চরকন্যাস (৬০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ), (২) স্বামীকুমার-এর পর্জিকা (চরক-সংহিতা-র যে পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য তৈরি করেছিলেন তার একটি ক্ষুদ্র অংশ পর্জিকা হিসেবে সময়ের স্রোতে রক্ষিত হয়েছে), (৩) জজ্জট-র নিরন্তরপদব্যাখ্যা (৭ম বা ৮ম শতাব্দীর), (৪) চক্রুপাণিদত্ত-র আয়ুর্বেদদীপিকা (১১শ শতাব্দীর শেষভাগ)।[4]

সিদ্ধিস্থান-এর শেষ অধ্যায়ে দৃঢ়বল বলেছেন – “একজন সংস্কারকর্তা (redactor) মূল পাঠে যেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকে সেগুলোকে স্ফীত করেন এবং যেগুলো পল্লবিত আকারে থাকে সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট করেন। এভাবে প্রাচীন শাস্ত্রকে পুনরায় বর্তমান সময়োপযোগী (up-to-date) করে তোলেন। এবং এই অসামান্য শাস্ত্রকে, যা সত্যপূর্ণ, মহা পণ্ডিত চরক সংস্কার করেন। কিন্তু এই সংস্কারের পরে দেখা যায়, এক-তৃতীয়াংশ (ত্রিভাগেন) অসম্পূর্ণ রয়েছে। এ অংশগুলোকে দেবতা শিবের অনুগ্রহ-পুষ্ট সংস্কারক, পঞ্চানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করা কপিলাবল-এর পুত্র দৃঢ়বল সম্পূর্ণত পুনরুদ্ধার করেন। তিনি বহু পুথি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন (বিশেষোঞ্চসিলোচ্চয়) এবং এর সাহায্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত (ঔষধাধ্যায়) কল্পস্থান এবং সিদ্ধিস্থান-এর ১৭টি অধ্যায় পূর্ণ করেন।”[5] (সিদ্ধিস্থান, ১২.৩৬ডি-৪০এবি)[6]

অবশ্য মিউলেনবেল্ডের তাঁর ধারণায় দৃঢ়বল-এর এসব শব্দসম্ভার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর সংশয়ের জায়গাগুলো হল – (১) চিকিৎসাস্থান-এর কোন কোন অংশগুলো হারিয়ে গিয়েছিল, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই – “A preliminary question, however, presents itself first what is the correct order of the chapters of the Cikitsāsthā.”[7], (২) চিকিৎসাস্থান-এর অধ্যায়গুলো সঠিক কোন ক্রমে সজ্জিত ছিল, (৩) বাংলায় প্রথমে এনএন সেনগুপ্ত ও বিসি সেনগুপ্ত এবং পরবর্তীতে এঁদের অনুবর্তী গঙ্গাধর-এর বিচার অনুযায়ী (বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি ও সংস্করণের পরীক্ষা সাপেক্ষে), এগুলো হল – (১) রসায়ন, (২) বাজীকরণ, (৩) জ্বর, (৪) রক্তপিত্ত, (৫) গুল্ম, (৬) প্রমেহ, (৭) কুষ্ঠ, (৮) রাজযক্ষ্মন, (৯) উন্মাদ, (১০) অপস্মার (মৃগী বা স্নায়ুঘটিত রোগ), (১১) ক্ষতক্ষীণ (আঘাত বা অত্যধিক পরিশ্রমজনিত ক্ষয় বা শ্রান্তি, (১২) স্বয়থু (ফুলে যাওয়া/edema), (১৩) উদর, (১৪) অর্শসমূহ, (১৫) গ্রহণী (duodenum, first part of intestine), (১৬) পাণ্ডুরোগ, (১৭) হিক্কা এবং শ্বাস, (১৮) কাশ, (১৯) অতিসার (অতিরিক্ত এবং ঘন ঘন তরল পায়খানা), (২০) ছর্দি (বমন রোগ), (২১) বিসর্প (ত্বকের একটি রোগ যা যন্ত্রণাদায়ক এবং ফুলে ওঠে), (২২) তৃষ্ণা, (২৩) বিষ, (২৪) মদাত্যয় (alcoholism), (২৫) দ্বিব্রণীয় (ক্ষত এবং ঘা সংক্রান্ত), (২৬) ত্রিমর্মীয় (heart, head and bladder), (২৭) ঊরুস্থম্ভ (ঊরু এবং calf-এর ব্যথা), (২৮) বাতশোনিত (রক্ত যখন দুষ্ট হয়), (২৯) বাতব্যাধি, (৩০) যোনিব্যাপাদ (নারীদের জননাঙ্গের অসুখ)।[8]

জীবানন্দ বিদ্যাসগরের গ্রহণ করা ক্রম ৯ নম্বর অধ্যায় থেকে ২৫ নম্বর অধ্যায় পর্যন্ত গঙ্গাধরের গৃহীত ক্রম থেকে আলাদা। এগুলো হল – (৯) অর্শসমূহ, (১০) অতিসার, (১১) বিসর্প, (১২) মদাত্যয়, (১৩) দ্বিব্রণীয়, (১৪) উন্মাদ, (১৫) অপস্মার, (১৬) ক্ষতক্ষীণ, (১৭) স্বয়থু, (১৮) উদর, (১৯) গ্রহণী, (২০) পাণ্ডুরোগ, (২১) হিক্কা এবং শ্বাস, (২২) কাশ, (২৩) ছর্দি, (২৪) তৃষ্ণা, এবং (২৫) বিষ।[9]

এছাড়াও, মিউলেনবেল্ডের ভাষায় – “Two different arrangements are known from the MSS and editions.” এক্ষেত্রে তিনি গঙ্গাধর-এর টীকার ওপরে ভিত্তি করে এনএন সেনগুপ্ত এবং বিসি সেনগুপ্ত-র টেক্সট ব্যবহার করেছেন। এই সংস্করণে যে order-এ চিকিৎসাস্থন-এ ৩০টি বিভাগ করা আছে তার সাথে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-এর পার্থক্য আছে। মিউলেনবেল্ড প্রশ্ন করেছেন – “Opinions differ concerning the answer to the question which arrangement should be regarded as the original one. The views expressed are related to the problem which chapters are to be ascribed to Dṛḍhabala.”[10] অবশ্য মিউলেনবেল্ড “with certainty” এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, চিকিৎসাস্থন-এ দৃঢ়বল-এর সংযোজন সম্পর্কে জানিয়েছেন – অধ্যায় ৯ থেকে ১৩, অধ্যায় ১৫ থেকে ১৮, ২০, ২২, এবং ২৬ থেকে ৩০ নম্বর অধ্যায়, সর্বমোট, ১৭টি অধ্যায় দৃঢ়বল-এর সংযোজন … এগুলো জেজ্জাট-র টীকা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়।[11]

মিউলেনবেল্ডের প্রায় আট দশক আগে গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বিএ, এমডি ও ভিষগাচার্য) জানিয়েছিলেন – “এটা স্থির করা মুশকিল যে চরক-সংহিতা-র চিকিৎসাস্থান-এর যে ৩০টি অধ্যায়ের সংস্কারকর্তা হিসেবে দৃঢ়বল-কে মান্য করা হয়, তার মধ্যে সত্যিই কোনগুলো দৃঢ়বল-এর হাতে সংস্কারিত হয়েছিল। এর কারণ এ বিষয়ে পাঠান্তর রয়েছে।”[12]

সমধর্মী কথা Hoernle-ও বলেছেন – “There exist two recensions of Charaka’s statement. One is contained in the edition of the Compendium which was printed by Jivananda Vidyasagara in Calcutta in 1877, where it is found on page 370, lines 5-19. The other occurs in Gangadhar’s edition, page 186, lines 11-22, printed in Berhampore, 1879 (Bahrampura, samvat 1936). These two recensions differ so widely from each other that it is necessary to inquire into their respective authorities.

The recension of Jivananda has the following witnesses in its favour. In the first place, it has the support of all accessible manuscripts.”[13]

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে জানিয়েছেন – “From what Dṛḍhabala says, we can form no idea of the possible time-gap between Agniveśa’s original codification of it and its subsequent revision by Caraka. But the time-gap between this intermediate editor and Dṛḍhabala — its final reconstructor — must have been considerable, because Dṛḍhabala says that during his own times about one-third of the work “codified by Agniveśa and revised by Caraka” becomes extinct.”[14] তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, কী কারণে এভাবে মূল টেক্সট হারিয়ে গেল, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতে পারিনা। তিনি খুব তীক্ষ্ণ প্রশ্ন রেখেছেন পাঠক ও গবেষকদের কাছে – “Could it be that the contempt for medicine expressed by the Indian law-givers — their insistence that its practice must remain restricted to the culturally under-privileged ones — had anything to do with the neglect and loss of a very substantial portion of it?”[15]

অর্থাৎ ব্যাপারটি কী এরকম যে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী আইন-প্রণেতাদের কাছে “সেকুলার মেডিসিন” ঘৃণার বিষয় ছিল বলে, এদের অবহেলায় বা আরও কোন গূহ্য কারণে মূল টেক্সটের একাংশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল? তার আর কোন হদিশই রইলো না।

এখানে স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠবে যে, টেক্সটগুলোর এত স্তরায়িত এবং আপাতভাবে অনেকটা জটিল ও সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতার পক্ষে কষ্টকর এসমস্ত বিষয়ের অবতারণা করছি কেন? এর সহজ ও হয়তো গ্রহণযোগ্য উত্তর হবে, প্রাচীন মেডিক্যাল টেক্সট মানেই (যে কোন একটি সংস্করণের) তাকে মান্যতা দেওয়া যায়না। এত বছর ধরে, এত এত টীকাকার, ভাষ্যকার, ব্যাখ্যাকার এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। সংস্কারকর্তাদের হাতে পড়ে অনেক নতুন বিষয় প্রবেশ করেছে। এগুলোকে ঝাড়াইবাছাই করে সম্ভাব্য মূল টেক্সট কী হতে পারে সেটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলোচনার জন্য আনা প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করি। যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ থেকে আয়ুর্বেদ-এ যে উত্তরণ ঘটেছিল সেক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় “প্যারাডাইম শিফট” হল – “দৈব-ব্যাপাশ্রয়-ভেষজ” থেকে “যুক্তি-ব্যাপাশ্রয়-ভেষজ”-এ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। এতদিন যে অসুখকে ভাবা হত দৈব জনিত অর্থাৎ অসুখের সৃষ্টিকারী উপাদান প্রধানত দেহের বাইরে অবস্থান করে, দৈব-জনিত, সে অসুখ-ই তথাকথিত “দোষ”, “ধাতু” ও “মল”-এর ধারণার সাহায্যে রোগের উৎপত্তিস্থল দেহের অভ্যন্তরে প্রতিস্থাপিত হল। যাত্রাপথটি হল রোগের উৎপত্তি – দেহের বাইরে তথা দেহ-অতিরিক্ত পরিসর > দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ফলে।

মান্য গবেষক কেনেথ যিস্ক সমগ্র বিষয়টিকে, দেবীপ্রসাদের ধারণার অনুবর্তী হিসেবে, এভাবে দেখেছেন – “The account of its origins of ayurveda in the opening section of Caraka’s medical compendium provides a good example of the process of establishing a body of knowledge as brahmanic by the application of a veneer of Hindu mythology … The accounts of the origins of ayurveda found in these two early medical treatises reveal a type of brahmanization process, whereby a storehouse of heterodox medical knowledge is transformed into an orthodox science by the application of a brahmanic veneer.”[16]

বৌদ্ধিক আনন্দ এবং আবিষ্কারের নেশা

২০১২ সালে Austrian Academy of Sciences: Philosophy and Medicine in Early Classical India-র তত্ত্বাবধানে Karin Preisendanz-এর অধিনায়কত্বে “Philosophy and Medicine in Early Classical India I and II” বলে একটি প্রোজেক্টের কাজ চলছে।[17] এই প্রোজেক্টে চরক-সংহিতা-র একটি অংশ হল বিমানস্থান – যেখানে “দোষ”, ওষুধ, দেশ (স্থান), কাল (সময়), বল (শক্তি ও সামর্থ), সার (“ধাতু”-র নির্যাস), আহার, সাত্ম (ব্যক্তির স্বাস্থ্যের জন্য যা উপযোগী ও উপকারি), সত্ত্ব (ত্রিগুণের ভারসাম্য), প্রকৃতি (ইংরেজিতে কখনো nature, কখনো property), অবস্থা (বয়স) ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এবং এদের উপযুক্ত পরিমাপ নিয়ে চিকিৎসকের সম্যক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিমানস্থান ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত – (১) রস বিমান, (২) ত্রিবিধকুক্ষীয় বিমান, যেখানে প্রধানত খাদ্য এবং এর ব্যতিচারের ফলে উৎপন্ন রোগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, (৩) জনপদধ্বংসসনীয় বিমান, যেখানে অতিমারি বা মহামারি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বায়ু, জল, দেশ (country) এবং ঋতু-র বিঘ্নিত ভারসাম্য নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে, (৪) ত্রিবিধরোগবিজ্ঞানিয় তথা বিবিধ রোগবিশেষ বিজ্ঞানীয় বিমান, যেখানে রোগের তিনটি উৎসের ব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা হয়েছে, (৫) স্রোতাসাং বিমান, যেখানে আলোচিত দেহের মধ্যেকার বিভিন্ন স্রোত (channels) (যেগুলো দেহের বিভিন্ন উপাদান (ধাতু) পরিবহন করে) নিয়ে। এই উপাদানগুলো হল – প্রাণ (vital breath), উদক (জল), অন্ন (পাচিত খাদ্য), রস (nutrient fluid), রক্ত, মাংস (muscular tissue), যদিও আগের অংশে “মাংস’-র ব্যাখ্যার বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে), মেদ (fatty tissue), অস্থি (bone tissue), মজ্জা, শুক্র, মূত্র, পুরীষ, এবং স্বেদ। (৬) রোগানীক্রম্ বিমান – যেখানে রোগের বিভিন্ন বিভাগ করা হয়েছে, এছাড়াও আলোচিত হয়েছে দেহাভ্যন্তরের অগ্নি (bodily fire) এবং উপাদান (প্রকৃতি) নিয়ে, (৭) ব্যাধিতরূপীয়ম্ বিমান – যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে রোগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা অর্জন, (৮) রোগভিষগজিতীয় বিমান – যেখানে আয়ুর্বেদ অধ্যন, সঠিক শিক্ষক নির্বাচন, অধ্যনের পদ্ধতি এবং একজন শিক্ষার্থীর আয়ুর্বেদ পঠনের দীক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[18]

এখানে আয়ুর্বেদে গৃহীত ৭টি “ধাতু”র পরিচয় দেওয়া দরকার। ৭টি ধাতু হল – রস (nutrient fluid), রক্ত (শোনিত, অসৃজ), মাংস (muscular tissue), মেদসমূহ (fatty tissue), অস্থি (osseous and cartilaginous tissue), মজ্জা (bone marrow), এবং শুক্র (semen)।[19]

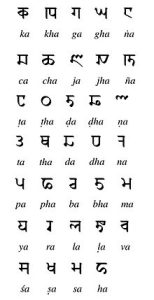

বিমানস্থান-এর সঠিক ব্যাখ্যা এবং টেক্সট উদ্ধারের জন্য ৫৪টি ম্যানাসক্রিপ্ট পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ভারত (মহীশুর) থেকে পাওয়া আধুনিক একটি বাদে বাকি সবকটি ম্যানাসক্রিপ্টই উত্তর ও পূর্ব ভারত থেকে পাওয়া গেছে। ৪৩টি ম্যানাসক্রিপ্ট দেবনাগরী ভাষায়, ৯টি বাংলায় এবং একটি শারদা লিপিতে লেখা। এর মধ্যে ১৫টি ম্যানাসক্রিপ্টের ক্ষেত্রে শেষ পৃষ্ঠায় লিপিকারের স্বাক্ষর থেকে সময়কাল স্থির করা হয়েছে – সবচেয়ে পুরনোটি ১৫৯২ সালে লেখা, সবচেয়ে নবীন ১৮৭৫ সালে লেখা হয়েছে। সবগুলো ম্যানাসক্রিপ্টের গড় সময়কাল ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ।[20]

(শারদা লিপি থেকে পাঞ্জাবী হরফের উৎপত্তি)

জানা কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ও পুনর্বিবেচনা

সবার জন্য সহজবোধ্য করে লেখা পিভি শর্মার পুস্তক-এ আয়ুর্বেদের কিছু গোড়ার কথা সহজ ভাষায় বলে নেওয়া হয়েছে। সেগুলো একবার ঝালাই করে নিলে আশা করা যায় আলোচনার গভীরে যাবার সুবিধে হবে। শর্মার বিচার অনুযায়ী, আয়ুস তথা দীর্ঘজীবিতা হল দেহের সাথে প্রাণ-এর সংযোগ। প্রাণ-এর ১২টি উপাদান রয়েছে – তিনটি দোষ, তিনটি গুণ (সত্ত্ব, রজ এবং তম), ৫ প্রকার ইন্দ্রিয় এবং আত্ম। স্বাস্থ্যবান মানুষ শক্তি ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন যাপন করবে, এবং যারা অসুস্থ তাদের নিরাময় করা হবে – এই দুটি হচ্ছে আয়ুর্বেদের লক্ষ্য। বলা হয়েছে, সে মানুষ ভাগ্যবান যে একশত বছরের সুখী এবং স্বাস্থ্যকর জীবন উপভোগ করে এবং অহং-মুক্ত এবং আনন্দময় মুক্তির জন্য ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে মনোযোগ দেয়।[21] দোষ-এর চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন – সময় থেকে সময়ান্তরে বারংবার দোষ-কে কিছু “concrete physiological entities”-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এ কাজ সবসময়েই ব্যর্থ হয়েছে তিনটি দোষ সর্বত্র পরিগামী ও সমস্ত রকমের জৈবিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ কারণে এদেরকে কতকগুলি স্থুল বস্তুতে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়।[22]

শর্মা আয়ুর্বেদের ৮টি অঙ্গ (যার ভিত্তিতে বলা হয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ)-এর পরিচয় দিয়েছেন – (১) কায়াচিকিৎসা (general medicine), (২) কৌমারভৃত্য (paediatrics), (৩) অগদতন্ত্র (toxicology), (৪) শল্যতন্ত্র (surgery), (৫) শালক্যতন্ত্র (medco-surgery that deals wiih supraclaviclar diseases), (৬) রসায়ন (promotive therapy), (৭) বাজীকরণ (dealing with aphrodsacs), এবং (৮) ভূতবিদ্যা (dealing with invisible agents)।[23]

মিউলেনবেল্ড “দোষ”-এর বিচারের ক্ষেত্রে আরও গভীরে গিয়ে দোষ-এর ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী, ৩ প্রকার দোষ, ৭ প্রকার ধাতু, এবং বিভিন্ন মল-এর মধ্যে দোষ-কে দু রকমভাবে বোঝা সম্ভব – প্রথম, বিস্তৃত অর্থে, এবং দ্বিতীয়, সংকীর্ণ অর্থে। বিস্তৃত অর্থের ব্যাখ্যায় ৩ প্রকার দোষ, ৭ প্রকার ধাতু, এবং বিভিন্ন মল-এর মধ্যেকার বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ভারসাম্যহীনতা দিয়ে বোঝা যায়। সংকীর্ণ অর্থে বিভিন্ন disorders-এর ব্যাখায় বোঝা যায় – যেমন অগ্নিদোষ, গ্রহণীদোষ ইত্যাদি।[24] তিনি আরও বলেছেন – “My own conclusion is that … whether blood too might not have been regarded as doṣa.”[25]

তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ ত্রিদোষতত্ত্ব যে আয়ুর্বেদে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে, এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটা যে “স্মরণাতীত কাল থেকেই এ অবস্থানে ছিল, এমনটা ভাবা সঙ্গত নয়। বরঞ্চ, তাঁর অভিমত অনুযায়ী, “this interpretation should be placed in its historical context, and not be regarded as the formulation of an ultimate truth … constraint imposed by the tridoṣavāda on early nosological classifications which have been preserved in the saṃhitas of Caraka and Suśruta.”[26] তিনি জানাচ্ছেন, ভারতীয় মেডিক্যাল থিওরিতে রক্তের অবস্থান “দোষ” এবং “দূষ্য” (যাকে দোষ আক্রমণ করে) থেকে মূলগতভাবে পৃথক “in being ambiguous, and occupying an intermediate space.”[27] সামগ্রিক বিশ্লেষণের পরে তাঁর সুদৃঢ় অনুমান হল – “reducing blood to a mere dūṣya instead of recoginizing its ambiguous nature.”[28] অর্থাৎ সংহিতাগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে একটি “দোষ” হিসেবে রক্ত-র অবস্থান (সেক্ষেত্রে“দোষ”-এর সংখ্যা হয়তো ৪টি হত) সপ্ত ধাতুর একটি উপাদান হয়ে গিয়েছে।

শর্মা বিভিন্ন ধরনের দোষ-এর, আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, ভাগ করেছেন। দোষগুলি, প্রায় সবাই জানেন, ৩টি – বাত, পিত্ত, এবং কফ। এগুলোর মধ্যে আবার ভাগ আছে। বাত-র ৫টি ভাগ – প্রাণ, দান, সমান, ব্যান, এবং অপান। পিত্ত-র ভাগ – পাচক, রঞ্জক, ভ্রাজক, আলোচক এবং সাধক। কফ-র ভাগ – অবলম্বক, বোধক, তর্পক, ক্লেদক, শ্লেষাক।[29]

চরক-সংহিতা-য় ব্যাখ্যা করা আছে – শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা এদের সংযুক্ত অবস্থার নাম আয়ু। ধারি, জীবিত, নিত্যগ ও অনুবন্ধ, এ কয়েকটি শব্দ আয়ুর পর্যায়বাচক। জীবন্ত দেহ হচ্ছে পুরুষ (ব্যক্তি), অনুভবক্ষম এবং এই বেদের (আয়ুর্বেদ) অধিষ্ঠানঅস্থল। (সূ।১.৪৬-৪৭) সূত্রস্থান-এর শেষের দিকে বলা হয়েছে – “ইন্দ্রের বজ্র মাথায় পড়লে তাতে জীবন শেষ না হতেও পারে, কিন্তু অজ্ঞ চিকিৎসকের প্রযুক্ত ওষুধ রোগীর প্রাণ একেবারেই নিঃশেষ করে থাকে … সেই উত্তম ওষুধ, যার দ্বারা রোগের শান্তি হয় এবং তিনিই উত্তম বৈদ্য যিনি রোগের আরোগ্য সম্পাদন করতে সক্ষম। কার্যসিদ্ধিতেই বোঝা যায় যে বৈদ্যটি বৈদ্যোত্তম ও সর্বগুণযুক্ত।” (সূ। ১.১২৬-১৩৩)

আয়ুর্বেদের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে স্বল্প কথা

প্রায় ১০০ বছর আগে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত আয়ুর্বেদের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, আয়ুর্বেদ সরাসরি এবং গভীরভাবে সাংখ্য এবং বৈশেষিক দর্শনের সাথে যুক্ত এবং “probably the origin of of the logical speculations subsequently codified in Nyāya-sūtras.”[30]

পরবর্তী সময়ে মিউলেনবেল্ড জানাচ্ছেন – শারীরস্থানের (চরক-সংহিতা) প্রথম অধ্যায় “কতিধাপুরুষীয় শারীর”-এ যে আলোচনা রয়েছে তা দর্শন সম্বন্ধীয়। “It is mainly concerned with Sāṃkhya and Vaiśeṣia doctrines and their application to medical thought.”[31]

বেশ কিছুদিন আগে আরেকজন স্কলার আয়ুর্বেদের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন – বৈশেষিক দর্শনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছিলেন যে, আয়ুর্বেদে (বিশেষ করে বৃদ্ধত্রয়ীর তিনটি টেক্সটে – চরক-সংহিতা, সুশ্রুত-সংহিতা এবং বাগভট-এর অষ্টাঙ্গহৃদয়-এ) “সামান্য” এবং “বিশেষ”-এর যে ধারণা তা বৈশেষিক দর্শন অনুসারী। তাঁর মন্তব্য ছিল – “Certainly Vaiśeṣika is not the only school of thought to provide material for Āyurvedic speculation: Saṃkhya too is important, and to lesser degree the teachings of Nyāya and Vedanta are also made use of.”[32]

সাম্প্রতিক সময়ে Guy Mazars ব্যাখ্যা করেছেন – “The conceptual edifice of Āyurveda rests on ideas which are those of the philosophy of “counting” or Sāṃkhya, a system of thought having as its basis the analysis and classification of the constituents (tattva) of the material world.”[33] Guy Mazars আয়ুর্বেদের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আয়ুর্বেদে বিশেষত সময় (কাল) নিয়ে ভাবনা বৈশেষিক দর্শন-এর প্রভাবে প্রভাবিত বা সরাসরি এ দর্শনকে গ্রহণ করা হয়েছে।[34]

আয়ুর্বেদের বহির্দেশ যাত্রা

আজ থেকে দেড় শতাধিক বছর আগে ভারত বিশেষজ্ঞ (Indologist) ম্যাক্স মুলার জানিয়েছিলেন, এদেশে মুসলিমদের আগমনের মুহূর্ত থেকেই সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থসমূহকে আরবি এবং ফার্সীতে অনুবাদ করা শুরু করে। বাগদাদের সম্রাট হারুন-অল-রশিদ-এর সময় মঙ্ক (Manka) এবং সালে (Saleh) নামে দুজন ভারতীয় চিকিৎসককে তাঁর রাজ দরবারে চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।[35]

পরবর্তী সময়ে আমরা গবেষণা থেকে জানতে পারছি – “a team of scholars came from India to Bagdad among whom the names of Manaka, lbn-e-Dhan, Salay bin Bahla (Saleh) Kanaka and Shahnaq are worth mentioning. Yahya patrornised these people greatly. Thus he appointed Ibn-e-Dhan as the Chief Officer of his hospital. Among these Indian vaidyas Manaka occupied the most important place.”[36]

আরেকটি গবেষণাপত্র থেকে জানা যায়, একবার হারুন-অল-রশিদ এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর নিজস্ব চিকিৎসক তাঁকে সারিয়ে তুলতে ব্যর্থ হন এবং সেসময়ে মানক (মানখাওর মাণিক্য) সম্রাটকে সারিয়ে তোলেন ও অনেক মূল্যবান পুরষ্কার পান।[37] গবেষকদ্বয় আরও বলেছেন – “Manaka was proficient in Ayurveda and other Indian sciences and had a sound knowledge of Indian and Persian languages. He was deputed as Chief of the Royal Hospital at Baghdad and translated several books from Sanskrit into Persian or Arabic language. Ibn Dhan (Dhanya or short form of Dhanvantari?) was another competent Indian vaidya who lived at Baghdad at the same time when Manaka was there. He was called there by Yahya bin Khalid, the Barmecid vizier and was appointed as the Director of his (Barmecid) hospital at Baghdad. At his behest, Ibn Dhan also rendered a few Sanskrit texts into Persian or Arabic Language. Saleh bin Behla was another competent practitioner of Ayurveda, though he does not seem to have any official position. He is known to have cured Ibrahim bin Saleh of apoplexy”[38]।

আয়ুর্বেদ অষ্টম শতাব্দীতেই কী ধরনের ব্যাপ্তি ও প্রাধান্য লাভ করেছিল, উপরের বিবরণগুলো থেকে স্পষ্ট হয়। এজন্য রাষ্ট্রিক ভাষ্যকে অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে আয়ুর্বেদের সঠিক পাঠ, সঠিক ব্যাখ্যা এবং এর মধ্যেকার সময়-সঞ্চিত বিভিন্ন স্তরকে চিহ্নিত করা ও সংকটবিন্দুগুলো নির্ধারণ করা এখনও এত প্রয়োজনীয়।

____________________________________

[1] Meulenbeld, HIML, IA, p. 93.

[2] A. F. Rudolf Hoernle, Studies in the Medicine of Ancient India, 1907, 1994, pp. 41-42.

[3] Kenneth Zysk, “Sanskrit commentaries on Carakasaṃhita with special reference to Jajjaṭa’s Nirantarapadabyākhya”, eJournal of Indian Medicine 2009, Volume 2, pp. 83–99 (83).

[4] Meulebeld, HIML, IA, 1999, pp. 187-198.

[5] Meulenbeld, HIML, IA, p. 130.

[6] Meulenbeld, HIML, IA, p. 130.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Meulenbeld, HIML, IA, p. 130.

[10] Ibid.

[11] Meulenbeld, HIML, IA, p. 131.

[12] Girindranath Mukhopadhaya, History of Indian Medicine, vol. 3, 2nd edn., 1974, p. 624.

[13] Hoernle, Studies in the Medicine of Ancient India, p. 19.

[14] Debiprasad Chattopadhyay, Science and Society in Ancient India, 1977, p. 30,

[15] Ibid.

[16] Zysk, Mythology and the brahmanization of Indian medicine: transforming heterodoxy into orthodoxy, www.hindu.dk. Mythology_and_the_brahmanization_of_Indi.pdf

[17] Philosophy and Medicine in Early Classical India – https://www.oeaw.ac.at/en/ikga/research/indology/concluded/philosophy-and-medicine-in-early-classical-india.

[18] Meulenbeld, HIML, IA, PP. 31-34.

[19] Meulenbeld, “The constraints of theory in the evolution of nosological classifications: A study on the position of blood in Indian medicine”, in Medical Literature from India, Sri Lanka and Tibet (of Panels of of the VIIth World Sanskrit Conference, ed., G. J. Meulenbeld and J. Bronkhorst, 1991, p. 91-106 (92).

[20] Philip A. Mass, “On what became of Carakasaṃita after Dṛḍhabala’s revision”, eJournal of Indian Medicine 2010, volume 3, pp. 1-22 (8).

[21] P. V. Sharma, Essentials of Āyurveda – Ṣoḍaśāṅgahṛdayam, 1998, pp. 3-.4.

[22] প্রাগুক্ত, পৃঃ xlvii.

[23] Sharma, Essentials of Āyurveda, pp. lviii-lix.

[24] Meulenbeld, “The Characteristics of a Doṣa”, Journal of the European Āyurvedic Society 1992, vol. 2, pp. 1-5.

[25] Ibid, p. 5.

[26] Meulenbeld, “The constraints of theory in the evolution of nosological classifications”, p. 91.

[27] Meulenbeld, “The constraints of theory in the evolution of nosological classifications”, p. 96.

[28] Ibid, p. 103.

[29] Sharma, Essentials of Āyurveda,, পৃঃ xlv-xlvi.

[30] S. N. Dasgupta, A History of Indian Philosophy (HIP), vol. II, 1991, p. 273.

[31] Meulenbeld, HIML, IA, p 38.

[32] Antonella Comba, “Universal (sāmānya) and Particula (Viśeṣa) in Vaiśeṣika and in Āyurveda”, Journal of the European Āyurvedic Society 1990, vol. 1, pp. 7-32 (9).

[33] Guy Mazars, A Concise Introduction to Indian Medicine (translated from the original French book), tr. T. K. Gopalan, 2006, p. 25.

[34] Ibid, pp. 25-29.

[35] Max Müller, Lectures on The Science of Language, Delivered at the Royal Institution of Great Britain in April, May, and June, 1861, 1868, p. 149.

[36] Rehber Farooqui, “History of Ayurveda in ‘Islami Tibb’”, Bulletin of the Indian Institute of History of Medicine 1992, vol. XXII, pp. 135-142 (137).

[37] D. P. Agarwal and Pankaj Goyal, “Hospitals in Ancient India”, Lok Vigyan Kendra, Almora, undated, p. 3.

[38] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

কিন্তু একটি বিতর্ক এড্রেস করা দরকার।

আমার শিক্ষক স্বর্গত কবিরাজ ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত পরিষ্কার বলতেন, চরক বা সুশ্রুত আদৌ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়। দুটোই স্কুল। চরক স্কুলের উৎস তক্ষশীলায় আত্রেয় পুনর্বসু > অগ্নিবেশ হয়ে ব্যক্তিবিশেষের নাম ত্যাগ করে চারণবৈদ্য হিসেবে ‘চরক সংহিতা’। এর উদ্ভব নির্দিষ্ট সময়ান্তরে তক্ষশীলায় সমাগত আসমুদ্রহিমাচল চারণবৈদ্য সম্মেলন, যা আহুত হত কনফারেন্স প্রেসিডেন্ট ‘আত্রেয় পুনর্বসু’র নামে এবং সেখানে উপস্থাপিত পেপার একসট্র্যাক্ট এডিটর্স নোট নিয়ে কমপাইলেশনের মাধ্যমে। গুরু আত্রেয়ের তিরোধানের পর তার ছয় শিষ্য, অগ্নিবেশ, ভেল, হারীত, পরাশর, জাতুকর্ণ, ক্ষরপাণি নিজেরাও একই ট্র্যাডিশন চালান, কিন্তু একমাত্র অগ্নিবেশ সংহিতা সারভাইভ করে, ভেল এবং হারীত সংহিতার খন্ডাংশ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। অগ্নিবেশের পর পুরো স্কুল আর ব্যক্তি নামে না থেকে চারণবৈদ্য সম্মেলন হয়ে ‘চরক সংহিতার’ উদ্ভব।

সুশ্রুত সংহিতার উৎস বারাণসী। ধন্বন্তরী (গোত্রনাম) দিবোদাস থেকে এর শুরু। এই স্কুলের সবাই সুশ্রুত (সু+শ্রুত= মূল্যবান কথা সংকলক!) ….

সুতরাং চরক বা সুশ্রুত বহু ব্যক্তি। বৃদ্ধ সুশ্রুত, তরুণ সুশ্রুত স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখিত। সুতরাং মোদী শাহী বয়ানে দুই *বিশেষ দাড়িওয়ালা বুড়োর* কোন অস্তিত্ব নেই।

সমৃদ্ধ হলাম। অনেক কিছু জানলাম।

Historical aspects have been researched and placed in context. This will enlighten the inquisitive practitioners of modern medicine. Most of them lack the basic knowledge on Ayurveda which is also due the conditioning by Western education.

The interesting thing is that Ayurveda is being recognised in the West, notably, US and, Govt of India is allocating funds for research in Ayurveda both for the texts and clinical management.

বাহ্। সমৃদ্ধ একটি লেখা। তথ্যপুর্ণ এবং বিন্যাস্ত ভাবনার জাল।