দ্বিতীয় অধ্যায় – অধরা নতুন বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা

শুরুর কথা

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি, শব্দ একটি আলাদা সত্তা নিয়ে মেডিসিনের জগতে প্রবেশ করেছে – ল্যানেকের স্টেথোস্কোপের সাহায্যে auscultation এবং Auenbrugger-এর উদ্ভাবিত percussion পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, যখন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে আমরা দেহাভ্যন্তরের কোষ এবং টিস্যুকে দেখছি তখন প্রতিসৃত ও প্রতিফলিত আলো আলাদা গুরুত্বপূর্ণ সত্তা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে মেডিসিনে। থার্মোমিটারের সাহায্যে যখন দেহের তাপমাত্রা মাপা হচ্ছে তখন তাপও আলাদা গুরুত্ব অর্জন করছে রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে মেডিসিনের জগতে। এগুলো সবই পদার্থবিদ্যা তথা ফিজিক্সের বিষয়। ক্লোরোফর্ম বা ইথারের মতো রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে যখন রোগীকে বিবশ বা বেহুঁশ করে সার্জারি করা হচ্ছে তখন কেমিস্ট্রি বা রসায়নবিদ্যার মতো বিষয় মেডিসিনের অন্তর্গত হয়ে যাচ্ছে।

সহজ কথায় মেডিসিনের কাঠামোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার শাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। একে W. F. Bynum বলছেন “Science in Medicine” – “Medical science came to professional maturity during the second half of the nineteenth century … Gross anatomical dissection continued to be valued in medical education, but cutting-edge biomedicine became concerned with finer details of structure – the tissue and cells – and in aspects of organ (and cell) function that could not be deduced by structure-function considerations.” (“Science in Medicine”, in The Western Medical Tradition, 1800 to 2000, 2006, পৃঃ ১১৩-১১৪)

এখানে আমরা স্মরণে রাখবো W.B. O’Shaughnessy-র কথা। ১৮৩১-এ ইংল্যান্ডে যখন কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটলো তখন চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা অনেকাংশে প্রচলিত সংস্কারে আচ্ছন্ন, তখনও “হিউমারের তত্ত্ব” এবং “মায়াসমাটিক” তত্ত্বের বাইরে (দূষিত বাতাস থেকে রোগের উৎপত্তি) একটি বড়ো অংশই বেরোতে পারেননি। প্র্যাক্টিক্যাল কেমিস্ট্রিকে প্রয়োগ করা তো দূর কল্পনাতেও আসেনা। ও’শনেসি কলেরার ফলে রক্তে কি পরিবর্তন হয়, কেন রোগী অনেকটা নীল বর্ণ ধারণ করে, কি কারণে এত দ্রুত মারা যায় বমি এবং পায়খানার ফলে, এগুলো বোঝার জন্য রোগীর রক্তের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। আমরা এখানে মাথায় রাখবো ২২ বছর বয়সী সদ্য পাস করে বেরনো একজন চিকিৎসক এই কাজটি করছেন – প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়ে! তৎকালীন বিচারে অনেকাংশে প্রতিষ্ঠানবিরোধী বিখ্যাত মেডিক্যাল জার্নাল ল্যান্সেট-এ তাঁর গবেষণাপত্র ছাপা হল “Proposal of a New Method of Treating the Blue Epidemic Cholera by the Injection of Highly-Oxygenised Salts into the Venous System” (ল্যান্সেট, ডিসেম্বর ৩, ১৮৩১)। প্রথম কলেরা চিহ্নিত কেস ধরা পড়লো ২৬ অক্টোবর, ১৮৩১-এ। ও’শনেসির গবেষণাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে ৩ ডিসেম্বরে। দুমাসরেও কমসময়ে তাঁর প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল বেরলো। ১৮৩১ সালে মেডিসিনের মধ্যে প্রবেশ করছে কেমিস্ট্রি বা বলা যায় মেডিসিনকে কেমিস্ট্রির সাহায্য নিতে হচ্ছে রোগের চরিত্র বোঝার জন্য। “আর্ট অফ হিলিং” ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে “মেডিক্যাল সায়ান্স”।

১৯৮৫ সালে ভারত সরকার মেডিক্যাল কলেজকে নিয়ে একটি স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছিল।

এখানে উল্লেখ করার মতো কয়েকটি ঘটনা পরপর বলা যাক।

(১) ১৬ অক্টোবর, ১৮৪৬-কে বলা হয় “Ether Day”। এদিন বস্টনের ম্যাসাচুসেটস জেনারাল হসপিটালে উইলিয়াম টমাস গ্রিন মর্টন ইথারের সাহায্যে অপারেশন করেন। রোগীর ব্যথানুভূতি হয়নি। “The news of successful ether anaesthesia in Boston reached India in the second week of March and a week later on Monday 22 March 1847, ether was administered in the Medical College Hospital, Calcutta, under the supervision of Dr. (Richard) O’Saughnessy, the surgeon.” (Ravindra Chaturvedi and R. L. Gogna, “Ether day: an intriguing history”, Med J Armed Forces India. 2011 Oct; 67(4): 306–308) অর্থাৎ অক্টোবর (১৮৪৬) মাসে যে পরীক্ষা আমেরিকায় হল পরের বছর (১৮৪৭) মার্চ মাসে মেডিক্যাল কলেজে সে পরীক্ষা হচ্ছে।

জেমস ইয়ং সিম্পসন মেডিসিনে ক্লোরোফর্মের প্রথম ব্যবহার করেন এডিনবারে ১৫ নভেম্বর, ১৮৪৭-এ। মেডিক্যাল কলেজের সার্জন জে জ্যাকসন ১২ জানুয়ারি, ১৮৪৮-এ (আবিষ্কারের তিন মাসের মধ্যে) কলেজের রোগীদের ওপরে অপারেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। (S. Anantha Pillai, Understanding Aanesthesiology, 2007, পৃঃ ১৩) এমনকি জ্যাকসন (প্রকৃতপক্ষে মেডিসিনের অধ্যাপক ছিলেন, সার্জারিও করেছেন) স্বয়ং সিম্পসনের সাথে চিঠিতে যোগাযোগ করেন ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ সালে – “letter to JYS from J. Jackson, Calcutta, describing the administration of chloroform in a case of severe pain.” (James Young Simpson Collection, reference and contact details – GB779 RCSEd JYS 1-1882, Location RS RI; RS R2, Plans chest, letter no. 156)

এসময়ে আরেকটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর অষ্টম সন্তান প্রিন্স লিওপোল্ডের জন্ম দেবার সময় প্রসব যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থেসিয়ার সাহায্য নেন। জন স্নো অ্যানেস্থেসিয়া প্রয়োগ করেন এবং সফলভাবে লিওপোল্ডের জন্ম হয়। ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্থেসিয়ার জয়জয়কার শুরু হয়।

নজর করলে বোঝা যাবে, এ ঘটনাগুলোর অভিঘাতে নতুন আবিষ্কারকে মেডিক্যাল কলেজে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তীব্র আকাঙ্খা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও কি একইরকম আকাঙ্খা রয়েছে একটি উপনিবেশিক দেশে? কিংবা উপনিবেশিকতার শেকলে বাঁধা বিজ্ঞান কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলিত চেহারাটুকু এবং এর প্রয়োগ নিয়ে সন্তুষ্ট? আমরা পরে এর উত্তর খুঁজবো।

আমরা যদি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার লগ্নটিকে ফিরে দেখি তাহলে এক ভিন্ন ধরণের অভীপ্সা দেখতে পাব। মেডিক্যাল কলেজের সিলেবাসকে বিশ্বমানের উপযোগী করার জন্য গুডিভ এবং ও’শনেসি ১৭টি জার্নালের গবেষণাপত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করেছিলেন। এই ১৭টি জার্নালের মধ্যে ৯টি ছিল ফরাসী এবং ৮টি ব্রিটিশ। (মেল গরম্যান, “Introduction of Western Science into Colonial India: Role of the Calcutta Medical College”, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 132, No. 3 (Sep., 1988), pp. 276- 298, পৃঃ ২৯৬)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হবে, ১৮৩৫ সালে অর্থাৎ গুডিভ এবং ও’শনেসি যখন এই জার্নালগুলো ব্যবহার করছেন সেসময়কালে, বিশেষ করে ফ্রান্স এবং জার্মানিতে, বিজ্ঞানের জগতে এবং মেডিসিনে দিকবদল হচ্ছে। হয়তো ওঁরা সে পরিবর্তনগুলোকে উপনিবেশিক দেশের প্রথম মেডিক্যাল কলেজে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে আত্মীকৃত করতে পারেননি।

The Quarterly Journal of the Calcutta Medical and Physical Society-র প্রথম সংখ্যায় (১৮৩৭, পৃঃ V-VI) গুডিভ এবং ও’শনেসি লিখলেন – “It must not be said of us in Europe, that expatriation has rendered us inefficient in the advancement of our profession … that amidst the many impediments which beset us here, we will pursue with unabated zeal the various useful and enobling branches of our truly philanthropic art.” এখানে আমরা একটি বিশেষ ব্যাপারে নজর রাখি – গুডিভ এবং ও’শনেসিরা উপনিবেশিক সমাজে বিজ্ঞানের চর্চা করছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের “global network”-এর সাথে একটি সংযোগ তৈরি করার ধারাবাহিক চেষ্টা করছেন। এজন্য পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে বলছেন – “We cordially and earnestly, then, invite our brethren in the provinces to aid us in our usual undertaking … The Medical Society of Calcutta has already earned a high name in the list of scientific bodies.”

লক্ষ্যণীয় যে এঁদের গোড়ার যুগের আকাঙ্খা, অর্থাৎ মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা মেডিক্যাল কলেজে কোনদিনই রাষ্ট্রের অনুমোদন পায়নি। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হবার পরেও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহাস করে বলা হত – এটা কেবলমাত্র পরীক্ষা নেবার একটি সংস্থা, স্বাধীন বিজ্ঞানের চর্চা এবং গবেষণা এখানে করা হয়না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইংল্যান্ডের পড়াশুনো শেষ করে জগদীশচন্দ্র বসু যখন ভারতে ফিরে এলেন এবং যোগ দিলেন ইম্পেরিয়াল সার্ভিসের একজন ক্যাডার হিসেবে সেসময়ের ভারতে সবচেয়ে খ্যাতনামা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপক হিসেবে তখনও তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন ল্যাবরেটরি পাননি। ১০ বছর পরে একটি ছোট ল্যাবরেটরি গড়ে উঠল। জগদীশচন্দ্র সম্পূর্ণত একক প্রচেষ্টায় নোবেল প্রাইজ জয়ের স্তরের উদ্ভাবন করেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরিতে। এটা ব্যতিক্রমী ঘটনা – রাষ্ট্রিক কোন সাহায্য ছাড়া।

(২) মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষাদানের মূল বিষয় – ডিসেক্টিং রুম, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি – গ্রেট ব্রিটেনের যেকোন প্রাদেশিক কিংবা ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড কিংবা আয়ারল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির মেডিক্যাল স্কুলের তুল্য ছিল। কিন্তু প্রধান ঘাটতি ছিল কি কি সাবজেক্ট পড়ানো হবে এবং সঠিক কি পদ্ধতিতে পড়ানো হবে সেক্ষেত্রে। (General Committee of Public Instruction 1844-45, পৃঃ ১০১)

ইউরোপের প্রথম সারির সমস্ত মেডিক্যাল স্কুলের/কলেজের নিয়ম ছিল কোন একজন শিক্ষক একাধিক সাবজেক্ট পড়াতে পারবেন না। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, এবং মেটেরিয়া মেডিকা ও মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স। আরও একটি বিষয় ছিল “none of the systemic courses of lectures shall consist of less than 70 lectures or demonstration upon each subject.” (প্রাগুক্ত) অর্থাৎ কোনভাবেই ৭০টির কম লেকচার বা ডেমন্সট্রেশন হলে চলবেনা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজিকে ধাত্রীবিদ্যা থেকে পৃথক করে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হল। এর সাথে কেমিস্ট্রির মূল বিষয়গুলোকে আলাদাভাবে শেখানোর প্রস্তাব রাখা হল কলেজ কাউন্সিলের তরফে। কেমিস্ট্রিকে জুড়ে দেওয়া হল মি. রবার্টসনের ফার্মেসি ক্লাসের সাথে। এই নতুন শাখার নাম হল “কেমিস্ট্রি অ্যান্ড প্র্যাক্টিক্যাল ফার্মেসি”। উইলিয়াম ব্রুক ও’শনেসি চলে যাবার ফলে মেডিক্যাল কলেজের যে কেমিস্ট্রির ক্লাস এবং ল্যাবরেটরি হিন্দু কলেজ তথা গোটা বিশ্বের আলোচনার বিষয় ছিল সে কেমিস্ট্রির শিক্ষা লক্ষ্যণীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। (প্রাগুক্ত) কলেজ কাউন্সিলের তরফে নির্দিষ্টভাবে জানানো হল – “Mr. Robertson should give the courses required by the Royal College of Surgeons of England. That every student should, in addition, compound in the dispensary of the Medical College, under the superintendence of Mr. Daly, the House Surgeon and Apothecary: that the present anomalous and useless appointment of Lecturer on Minor Surgery should be abolished”। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১) একইসাথে নতুন একটি অধাপকের পদ তৈরি করা হল “প্রোফেসর অফ মেটেরিয়া মেডিকা অ্যান্ড মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স” নামে। “It is deemed of great importance that every course of lectures should be of the nature and duration, adopted as the standard of the Royal College of Surgeons.” (প্রাগুক্ত)

কলেজের নতুন অধ্যাপকেরা হলেন হেনরি গুডিভের জায়গায় সার্জন টি জে প্যাটারসন (প্রোফেসর অফ অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি) এবং ডঃ ডানকান স্টুয়ার্ট (প্রোফেসর অফ মিডওয়াইফারি)। এছাড়া পূর্বতন ডেমনস্ট্রেটর অফ অ্যানাটমি রিচার্ড ও’শনেসিকে প্রোফেসর অফ সার্জারি করা হল, অ্যালান ওয়েবকে করা হল ডেমনস্ট্রেটর অফ অ্যানাটমি এবং প্রোফেসর অফ মিলিটারি সার্জারি (টু দ্য সেকেন্ডারি ক্লাস)। এছাড়াও কলেজের মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসেবে দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২)

রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনসের রেগুলেশন অনুযায়ী মেডিক্যাল কলেজের নতুন কোর্সের লেকচারের কাঠামো হল এরকম –

অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি – মোট ১২০টি লেকচার, শীতের সময় সপ্তাহে ৪টি করে এবং গরমের সময় সপ্তাহে ৩টি করে।

ডেমনস্ট্রেশন অ্যান্ড অ্যান্ড ডিসেকশন – ডিসেকশন হবে ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ মার্চ অব্দি সপ্তাহে ৩টি করে এবং ডেমনস্ট্রেশন ১৫ মার্চ থেকে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের ১৫ জুন অব্দি পুরো সময় জুড়ে সপ্তাহে ৩টি করে।

সার্জারি – কোর্স শুরু হবে ১৫ জুন থেকে এবং ৭০টি লেকচারের কম হবেনা।

থিওরি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস অফ মেডিসিন – ৭০টি

কেমিস্ট্রি এবং প্র্যাক্টিক্যাল ফার্মেসি – ৭০টি

মেটেরিয়া মেডিকা এবং থেরাপিউটিকস – ৭০টি

মিডওয়াইফারি উইথ প্র্যাক্টিক্যাল ইলাস্ট্রেশনস – ৭০টি

বোটানি – ৭০টি

মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স – মেটেরিয়া মেডিকার সাথে টক্সিকোলজিও পড়ানো হবে। এছাড়া বাকী অংশের জন্য ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ মার্চ অব্দি সপ্তাহে একটি করে ক্লাস নেওয়া হবে।

এসব পরিবর্তনের ফলে মেডিক্যাল কলেজ ইউরোপ আমেরিকার সীমানার বাইরে প্রথম মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে একইসঙ্গে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস, ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন এবং সোসাইটি অ্যাপোথেকারির স্বীকৃতি পেল। এর ফলে এ কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রদের আর ইংল্যান্ডে গিয়ে নতুন করে প্রাথমিক শিক্ষা নিতে হতনা। সরাসরি ও দেশের কলেজে ভর্তি হতে পারত।

(৩) এখানে অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত ফিজিওলজি প্রথমে অ্যানাটমি এবং পরে প্যাথলজির সাথে সংযুক্ত হয়ে থেকেছে। ফিজিওলজি এবং প্যাথলজি দুটি স্বাধীন বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল ১৮৯৭ সালে। (D. G. Crawford, A History of Indian Medical Service, 1600-1913, Vol. 2, 1914, পৃঃ ৪৪০)

১৮৩০-পরবর্তী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফিজিওলজির অবস্থান

মেডিসিনের ইতিহাসের মান্য ঐতিহাসিক রয় পোর্টার জানাচ্ছেন – “Physiology came of age as a high-status experimental discipline. Its trailblazer was Johannes Müller, from 1833 professor of physiology and anatomy at Berlin. His enormous Handbook of Physiology (two volumes, 1833–40) served for many years as the bible of the discipline.” (রয় পোর্টার, Blood and Guts: A Short History of Medicine, 2003, পৃঃ ৭৮) জোহানেস মুলারের ৪ জন বিখ্যাত ছাত্র হলেন Theodor Schwann, Hermann von Helmholtz, Emil du Bois-Reymond এবং Karl Ludwig। এরা প্রত্যেকেই ফিজিওলজির ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। এঁরা ১৮৪৭ সালে ফিজিওলজির ওপরে একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। কার্ল লুডভিগের Textbook of Human Physiology জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে (যে বছর ভির্শোর Cell Pathology-ও প্রকাশিত হয়)।

হেলমহোলজ nerve conduction, animal heat এবং চোখের ওপরে কাজ করেছেন। তিনি অপথ্যালমোস্কোপ আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে তাঁর জীবন ব্যয়িত হয় ফিজিক্সের সাধনায়। কার্ল লুডভিগ “for his part conducted pioneering research on glandular secretions, notably the manufacture of urine by the kidneys. Du Bois-Reymond, professor of physiology in Berlin, mainly pursued electrophysiological studies of muscles and nerves. Brücke went to Vienna, where his concerns spanned physiological chemistry, histology and neuromuscular physiology. He was one of Freud’s teachers and heroes.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯)

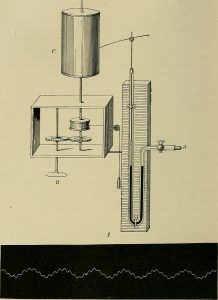

এছাড়াও লুডভিগ kymograph আবিষ্কার করেন ১৮৪৬ সালে – এ যন্ত্রের সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরে তরলের প্রবাহের বিভিন্নতার নিরবচ্ছিনভাবে রেকর্ড রাখা যেত। সহজ করে বললে এই যন্ত্র “a cylindrical drum used to record muscular motion, changes in blood pressure, and other physiological phenomena”।

(লুডভিগ আবিষ্কৃত kymograph যন্ত্র। ডানদিকে তাঁর বইয়ে বর্ণনা করা কাইমোগ্রাফের চিত্র)

এঁদের সম্মিলিত আবিষ্কার এবং গবেষণা মেডিসিনের ইতিহাসে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটালো তাহল প্যারিসের হাসপাতালে জন্ম নেওয়া “হসপিটাল মেডিসিন-কে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জগতে নিয়ে এলো। এক অর্থে এ ঘটনা একটি প্যারাডাইম শিফট। প্যারিসে ডিসেকশন, দেহের টিস্যুকে জানা এবং স্টেথোস্কোপের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দিয়ে মেডিসিনের ইতিহাসে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল তাকে অতিক্রম করে এবং চরিত্রগতভাবে অনেক ভিন্নতা নিয়ে এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা মেডিসিনের ইতিহাসে আরেকটি নতুন অধ্যায়ের অভ্যুদয় ঘটালো – ল্যাবরেটরি মেডিসিন।

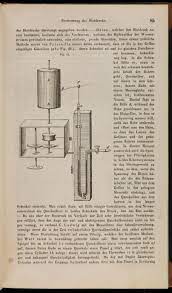

লুডভিগের মতে – there could be no medicine without physiology, since ‘every case of illness is a physiological experiment … and each physiological experiment is an artificially produced illness.’ (রয় পোর্টার, The Greatest Benefit to Mankind, 1999, পৃঃ ৩২৯) রয় পোর্টার আরও বলছেন – “His Stromuhr measured blood-flow rate, while his mercury pump metered blood gas concentrations, leading to a new understanding of respiration chemistry. A dedicated vivisector, he also pioneered the use of isolated, perfused hearts, kidneys and other organs in research, devising ingenious ways to keep them functioning.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৯) লুডভিগ আবিষ্কৃত Stromuhr যন্ত্রটির কাজ ছিল “to measure the strength of flow in major arteries and veins by means of animal experiments”.

(Stromuhr যন্ত্রের ছবি)

এ পরিবর্তনকে পরবর্তীতে ক্লদ বার্নার্ড আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছেন – “A physiological laboratory, therefore, should now be the culminating goal of any scientific physician’s studies; but here again I must explain myself to avoid misunderstanding. Hospitals, or rather hospital wards, are not physicians’ laboratories, as is often believed”। (An Introduction to the Study of Experimental Medicine, tr. Henry Copley Greene, 1949, পৃঃ ১৪৫-১৪৬। পুস্তকটির প্রথম প্রকাশ ১৮৬৫ সালে) পরে আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করলেন – “Medicine necessarily begins with clinics, since they determine and define the object of medicine, i.e., the medical problem; but while they are the physician’s first study, clinics are not the foundation of scientific medicine; physiology is the foundation of scientific medicine because it must yield the explanation of morbid phenomena by showing their relations to the normal state. We shall never have a science of medicine as long as we separate the explanation of pathological from the explanation of normal, vital phenomena.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬)

বার্নার্ড তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তকে বলেছিলেন যে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকের একটি ফিজিওলজির ল্যাবরেটরি থাকা দরকার। কারণ এর ফলে “he will seek to account for what he has observed in his patients, whether about the action of drugs or about the origin of morbid lesions in organs or tissues. There, in a word, he will achieve true medical science … The principles of experimental medicine, then, will be simply the principles of experimental analysis applied to the phenomena of life in its healthy and its morbid states.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭)

তিনি বললেন, বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে (১৮শ শতাব্দী) নতুন করে কেমিস্ট্রির পুনরুজ্জীবন ফিজিওলজিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং “the work of Lavoisier and Laplace on breathing cleared a fertile path for analytic physico-chemical experimentation on the phenomena of life.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭)

প্রসঙ্গত বলা দরকার, ইংল্যান্ডের প্রথম ফিজিওলজিস্ট হিসেবে ধরা হয় উইল্যাম শার্পেকে (Sharpey)। তিনি ৩ বছর জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইতালির মেডিক্যাল শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে শিক্ষালাভের পরে এডিনবারে আসেন। ১৮৩৬ সালে ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডনের ফিজিওলজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইতালিতে তখন মেডিক্যাল শিক্ষার জগতে যে রূপান্তরগুলো চলছিল তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে একটি প্রবন্ধ লেখেন – “On a Peculiar Motion Excited in Fluids by the Surfaces of Certain Animals”। প্রবন্ধটি Edinburgh Medical and Surgical Journal-এ (Edinb Med Surg J., 1830 Jul 1; 34(104): 113–122) প্রকাশিত হয়। (ডগলাস গাথরি, এ হিস্টরি অফ মেডিসিন, ১৯৪৫, পৃঃ ২৭৮)

মেডিক্যাল কলেজের আদিযুগে মৌলিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উদ্দীপনা

এতগুলো কথা বলার কারণ হল মেডিক্যাল কলেজের একেবারে গোড়ার যুগে উইলিয়াম ব্রুক ও’শনেসি সম্ভবত এসমস্ত কাজের খবর রাখতেন এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ৮ আগস্ট, ১৮৩৩ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন ৫ আগস্ট, ১৮৩৫ সালে। কলকাতায় আসার আগে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার – কলেরা আক্রান্ত রোগীকে ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন দিলে বাঁচানো সম্ভব – করে ফেলেছেন। ল্যান্সেট-এর মতো নামী জার্নালে প্রকাশিত হল তাঁর সেই যুগান্তকারী পেপার “Proposal of a new method of treating the blue epidemic cholera by the injection of highly-oxygenised salts into the venous system”। (Lancet 1831; 17: 366-371) শুরুর যুগে প্রধানত ও’শনেসির অধিনায়কত্বে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজে মৌলিক পথে স্বাধীন চিন্তা এবং গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু জার্মানি বা ফ্রান্সে রাষ্ট্রের তরফে গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে তাগিদ ছিল ইংল্যান্ডের উপনিবেশ কলকাতা তথা ভারতে সেটা একান্তভাবে অনুপস্থিত ছিল। এমনকি মেডিক্যাল কলেজের যেকোন শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক রিপোর্টে বিভিন্ন বিষয়ের অনুপুঙ্খ বিবরণ থাকলেও ল্যাবরেটরি সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট একেবারেই অনুপস্থিত – নেই।

মেডিক্যাল কলেজের এ চিত্রের সাথে ইংল্যান্ডের তৎকালীন শিক্ষাজগতের বিলক্ষণ মিল পাওয়া যায়। রিচার্ড কোয়েনের (Richard Quain) মতো বিখ্যাত চিকিৎসক ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডনে ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের ছাত্রদের সামনে ১৮৬৪-৬৫ সেশনের “Introductory Lecture”-এ বলেছিলেন – “It must he admitted, however, that the condition of things in the schools, I mean the teaching places of Paris and London, was at that time very different, as regards the completeness of their organisation. But while the fact is admitted, it should not be forgotten however that everything here (ইংল্যান্ড) was the work of single persons, unaided by the Government, or by the Public; while all in France was provided by the State.” (Richard Quain, Observations on Medical Education, London, 1865, পৃঃ ১৭) একথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য ভারতের মতো একটি উপনিবেশিক দেশের ক্ষেত্রে।

যাহোক, ও’শনেসির ক্লাসে তাঁর দেওয়া নোটগুলো পড়ে ছাত্রদের একজন আরেকজনকে বোঝাতো, সপ্তাহান্তে পরীক্ষা দিতে হত এবং কিভাবে প্রেস্ক্রিপশন লিখতে হয় সেগুলো শিখতো। এবং মেডিসিনের অঙ্গ হিসেবে হাইজিনের আলোচনাও এ ক্লাসগুলোতে হত। এমন একটা উদ্দীপনা ছাত্রদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল যে বেশ কিছু ছাত্র “evinced a strong desire to become experimentalists themselves, and were known to purchase at (to them) enormous expence, various tests and articles of apparatus with which they repeated at their home the experiments they witnessed in the lecture rooms”।

এমনকি ১৮৩৭ সালে প্রথমসারির উৎসাহী ছাত্ররা মিলে “কেমিক্যাল ডেমোন্সট্রেশন সোসাইটি” নাম দিয়ে একটি ক্লাবও খুলে ফেলে। এখানে প্রতি সপ্তাহে একজন করে নতুন বক্তা নির্বাচিত হত। (Calcutta Monthly Journal, no. XXVI, July, p. 433) নতুন জ্ঞানের সামাজিকভাবে প্রবাহের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত পথ ধীরে ধীরে তৈরি হতে শুরু করলো।

ভারতের মতো সুযোগসুবিধেহীন দূরতম প্রান্তে বসেও বিহারের গয়া থেকে (তখন তিনি মেডিক্যাল সার্ভিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের পদে) ল্যান্সেট-এ গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন – “Discovery of a New Principle (Sub-Rubrine) in Human Blood; In Health and Disease, and also in the Blood of Several of the Lower Mammalia” (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫)। এই পেপারটিতে প্লীহার অসুখে তিনি আবিষ্কার করলেন – “labouring under disease of the spleen, my attention was forcibly attracted by some very remarkable phenomena, which were wholly inexplicable according to the previous state of our knowledge of the composition of the blood.” অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পরে এখন আমাদের আধুনিক সময়ে ভাবতে ইচ্ছে করে তিনি কি কালাজ্বরের কোন আদিরূপ দেখেছিলেন? উত্তর জানা নেই। অনুমান মাত্র।

মেডিক্যাল কলেজের কেমিস্ট্রি ক্লাসে ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিজম নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার ফলশ্রুতি ১৮৩৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত তাঁর পুস্তক On the Employment of the Electro-Magnet as a Moving Power; with a Description of a Model Machine worked by this Agent। দ্য নর্থ আমেরিকান রিভিউ সেসময়ের একটি নামকরা বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল। এই জার্নালের অক্টোবর, ১৮৩৭ সংখ্যায় ও’শনেসির বইটির ৫ পৃষ্ঠার রিভিউ প্রকাশিত হল। রিভিউয়ের শুরুতে বলা হচ্ছে – “It would have been natural to expect from Calcutta a case of indigo or of gum shellac, rather than a pamphlet upon a matter of science.” অর্থাৎ, কলকাতার মতো একটি জায়গা থেকে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্যাম্ফলেটের বদলে থেকে নীল চাষের খবর বা কাঠের বার্নিশ করার জন্য আঠার খবর জানা যাবে এরকমটাই প্রত্যাশিত। এখানেই ও’শনেসির মতো মানুষদের হাত ধরে শুধু ইউরোপীয় জ্ঞানের ভুবন থেকে চুঁইয়ে আসা জ্ঞান গ্রহণ করার বিপরীতে ভারতে উৎপাদিত জ্ঞান আন্তর্জাতিক (বা প্রথম বিশ্বের জগতে) স্বীকৃতি পাবার জায়গা করে নেয়।

১৮৩৮ সালের গোড়ায়, সম্ভবত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে কলহের কারণে, পেরু সরকার ভারতে ৫ বছরের জন্য Peruvian bark বা সিঙ্কোনা গাছের ছাল, যা থেকে অতি প্রয়োজনীয় কুইনাইনের মতো ওষুধ তৈরি হত, রপ্তানি করা নিষিদ্ধ করে। “ক্যালকাটা মেডিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি”-র ১৮৩৮ সালের আগস্ট মাসের সভায় ও’শনেসি সভ্যদের নজর এ সমস্যার দিকে আকৃষ্ট করেন। এরপরে সভার সদস্যদের সামনে তিনি তাঁর আবিষ্কার করা কুইনাইনের বিকল্প হিসেবে (বাংলায় সহজলভ্য আফিম থেকে যা তৈরি করেছিলেন) narcotine দিয়ে চিকিৎসা করা ৩২ জন রোগীর বিবরণ পেশ করেন। এরমধ্যে ২টি কেসের ক্ষেত্রে ডঃ গুডিভ স্বয়ং ফল পেয়েছিলেন। ল্যান্সেট-এ (জুলাই ২০, ১৮৩৯) প্রকাশিত হয়েছিল নার্কোটিন তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এবং ম্যালেরিয়ার ইন্টারমিটেন্ট ধরনের জ্বরের চিকিৎসায় এর ফলাফল।

কুইনাইনের থেকে অনেক কম দামে (১ আউন্সের মূল্য ৬ আনা) এই ওষুধ পাওয়া যাবে বলে ও’শনেসি জানান। তিনি আরও নিশ্চয়াত্মক ফলাফলের জন্য নার্কোটিনের (আজকের ভাষায়) মাল্টি-সেন্ট্রিক ট্রায়াল করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল দুর্গম এবং কলেরা অধ্যুষিত অঞ্চলে, যেমন বার্মার Kyok Phoo, Akyab এবং চট্টগ্রাম, তমলুক ও রংপুরের মতো জায়গায় এ ওষুধ রোগীদের উপরে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হোক। কিন্তু বাংলার মেডিক্যাল বোর্ড এতে গররাজি হয়। ফলে নার্কোটিনের পরবর্তী ফলাফল অজানা থাকে।

ও’শনেসির একক উদ্যোগে জন্ম দেওয়া বৈজ্ঞানিক বীক্ষার স্পিরিট রাষ্ট্রের প্রবল অনাগ্রহে মারা যায়। বোধ করি, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের মধ্য থেকেও – একটি দুটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে – ক্রমশ হারিয়ে যায় স্বাধীন জিজ্ঞাসা এবং নতুন পথে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সুতীব্র আকাঙ্খা। কার্যত, কেবলমাত্র hands-on training-এর স্থান হয়ে দাঁড়ায় মেডিক্যাল কলেজ। সর্বোপরি, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো মেডিক্যাল সায়ান্সে উন্নত দেশগুলোর কথা বাদ দিলে পরাধীন, উপনিবেশিক দেশে মেডিক্যাল কলেজ কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হয়েও গড়ে উঠতে পারেনি – বারংবার রাষ্ট্রানুগত্য জ্ঞাপন করতে হয়েছে।

১৮৬০-৬১ সালের মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক রিপোর্ট

General Report on Public Instruction in the Lower Provinces in Bengal Presidency, 1860-61 (পরবর্তীতে GRPI, 1860-61) থেকে আমরা জানতে পারছি যে কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল S. B. Partridge। পূর্বতন প্রিন্সিপ্যাল Eatwell ভারত ত্যাগ করে ইংল্যান্ড যাত্রা করেছেন। একইসঙ্গে মেটেরিয়া মেডিকার প্রফেসর, “Physician to the Hospital” এবং ক্লিনিকাল মেডিসিনের প্রফেসর ছিলেন। এই ৩টি বিষয়েই নতুন দায়িত্বভার নিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে বেরনো এক উজ্জ্বল ছাত্র ডঃ (সূর্য) গুডিভ চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, ১৮৪৫ সালে যে ৪ জন ছাত্র ইংল্যান্ডে (লন্ডনে) উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা করেন তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন গুডিভ চক্রবর্তী।

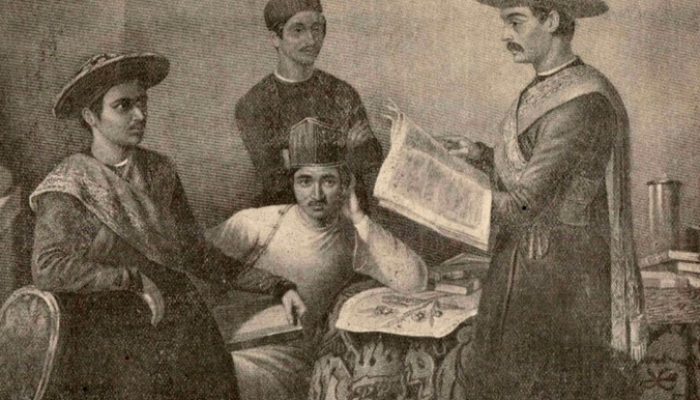

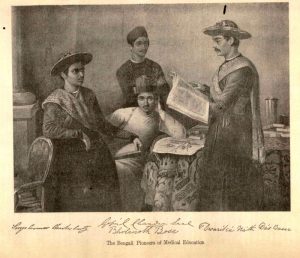

(লন্ডনে মেডিক্যাল কলেজের ৪ জন ছাত্র। বাঁদিক থেকে যথাক্রমে ভোলানাথ বোস, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বোস, সূর্যকুমার চক্রবর্তী – উইকিপিডিয়া)

মেডিক্যাল কলেজে সেসময়ে ছাত্রদের মান এবং উপযোগিতার বিচারে ৩ ধরণের ক্লাস ছিল – (১) “প্রাইমারী অথবা ইংলিশ ক্লাস”, (২) “মিলিটারি ক্লাস”, এবং (৩) “বেঙ্গলি ক্লাস”। এর মধ্যে “প্রাইমারী অথবা ইংলিশ ক্লাস”-ই প্রধান ছিল। এ ক্লাস থেকে পাস করে বেরনো ছাত্রদের সেনাবাহিনীতে অথবা সরকারি চাকরিতে পোস্টিং হত সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন হিসেবে। পরবর্তীকালে এ নিয়মের পরিবর্তন হয়। সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন হিসেবে চাকরি হত।

১৮৬০-৬১ সেশনের শুরুতে ৫৭ জন নতুন ছাত্র ভর্তি হয়। এর আগের বছরের ১০৩ জন ছাত্র ক্লাসে ছিল। ফলে মোট ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ১৬০ জন। যে ছাত্ররা ভর্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে ১০ জন কলেজের “জুনিয়র স্কলারশিপ” পায়। ১২ জন তাদের পূর্বতন স্কুলের স্কলারশিপ পেয়েছিল, ২ জনকে “Free Presentation” দেওয়া হয়েছিল, সিংহল সরকারের পাঠানো ছাত্র ছিল ২ জন। কিন্তু শেষ অবধি ছাত্রসংখ্যা হয় ১৪৬ জন – ১ জন মারা যায়, ৫ জন উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যাত্রা করে, ৮ জন হতাশায় লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। কারণ হিসেবে জানানো হয় “the ordeals of the hospital and the dissecting room effectually weeded our lists, and combined with the comprehensive character and difficulty of the subjects of Medical study”। (GRPI, 1860-61, Appendix A, পৃঃ ১৭২)

রিপোর্টের এ অংশটুকু থেকে বোঝা যায় ১৮৬১ সালেও ছাত্রদের মাঝে (১) হাসপাতালের পরিবেশে বিভিন্ন ধরণের রোগীর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে বিরূপ মানসিকতা কাজ করছে, (২) ডিসেকশনের ভীতি এবং বিবমিষা বিদ্যমান, এবং (৩) ডাক্তারি পড়ার যে চাপ সে চাপ বহন করতে পারছেনা। এ কারণগুলোর জন্য প্রতিবছরেই কিছুসংখ্যক ছাত্র মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এছাড়াও “ক্যাজুয়াল স্টুডেন্ট” হিসেবে একধরণের ছাত্রের কথা জানতে পারছি। যদিও এরা ঠিক কোন গোত্রে পড়ে এ কথা আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

জানানো হচ্ছে, ১৮৫৮ সালে “Paying Class” তৈরি হয়েছিল “as an experiment”। ১৮৫৯-৬০ সেশনে এই ক্লাস সাফল্যের মুখ দেখে – ৩১ জন ছাত্র তাদের নাম কলেজে নথিবুক্ত করে। এখানে উল্লেখ পাচ্ছি যে ছাত্রটি “ক্যাজুয়াল স্টুডেন্ট” হিসেবে কলেজে ভর্তি হয়েছিল সে “just left this country for England to complete education there.” এ ঘটনা থেকে মনে হয় মেধাবী, স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্রের পাশাপাশি সংখ্যায় কম হলেও অতি বিত্তবান সম্প্রদায়ের একটি অংশ মেডিক্যাল শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে। নাহলে কোন স্কলারশিপ ছাড়া জাহাজের যাতায়াত ভাড়া মিটিয়ে, ইংল্যান্ডে থেকে, পড়ার খরচা চালিয়ে ডিগ্রি নিয়ে ফেরা বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। “Paying Class”-এর এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বলা হয় “looking forward hopefully to the establishment of the paying system as a general rule in the College at no very distant period.” এর সাথে একথাও স্পষ্ট করে বলা হয় যে প্রথম যখন কলেজ তৈরি হয় তখন “it was of course necessary to offer inducements which should be sufficiently strong to overcome the prejudices of the Natives of the country to the study of European Medical science.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭২-১৭৩)

এখানে আমাদের মনে পড়বে ১৮৪৪ সালে ডিসেকশন নিয়ে কলেজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা। ১৮৩৬ সালের ২৮ অক্টোবর প্রথম ডিসেকশনের সময়ে আমরা প্রথম খণ্ডে (আমার বইয়ের) দেখেছি কি পরিমাণ অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ কলেজের শিক্ষকদের মাঝে – প্রিন্সিপ্যাল ব্রামলে এবং গুডিভের ক্ষেত্রে – কাজ করেছিল। ৮ বছরের মধ্যে ১ আগস্ট, ১৮৪৪ সালে যখন Rules and Regulations of the Bengal Medical College রচিত হল তখন “অ্যানাটমি” শীর্ষক বিভাগে ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে জানানো হল – “Every dissecting student shall deposit a sum of two rupees in the office of the College, to make good any loss or destruction, to which the instruments may be subjected, independent of wear and taer.” প্রায় হাতে-পায়ে ধরে যে ছাত্রদের ১৮৩৬ সালে অ্যানাটমি শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছিল সে কলেজের ছাত্রদেরই অ্যানাটমি শিক্ষা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরে ডিসেকশন শুরুর আগে কলেজ অফিসে জমা দিতে হবে ২ টাকা করে, যদি যন্ত্রপাতি খারাপ হয় তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে। আজকের মূল্যমানে সেদিনের ২ টাকা এখন কয়েক হাজার টাকার সমান। সমধর্মী ঘটনার পুনরাবৃত্তি ১৮৬০-৬১-র বার্ষিক রিপোর্টেও আমরা দেখলাম – “Paying Class”-এর ক্ষেত্রে। মোদ্দা কথা হল, রাষ্ট্রের তরফে সরল বার্তা হল – আগে সইয়ে নাও, মানসিক ভাবে আগ্রহ তৈরি হোক, তারপরে এর জন্য মূল্য গুণে দিতে হবে। সবকিছুর পেছনেই কাজ করছে বেনিয়া ইংল্যান্ডের economy of education-এর ধারণা।

১৮৬০-৬১-এর রিপোর্টে “Paying Class”-এর সূত্র ধরেই বলা হল “an earnest desire for sound professional knowledge implanted in the minds of the rising generation” এবং, এর ফলশ্রুতিতে প্রিন্সিপ্যাল লিখছেন – “The practice of giving a purely eleemosynary (দাতব্য/ভিক্ষার উপরে নির্ভরশীল) education is … a wrong one; and I believe the time has now come when it may gradually be done away with.” (GRPI, 1860-61, Appendix A, পৃঃ ১৭৩-১৭৪) এরপরেই বলা হল “ফ্রি প্রেজেন্টেশন শুড বি ডান অ্যাওয়ে উইথ and even Scholarship-holders expected to pay the usual College fee”।

১৮৬০-৬১-র বার্ষিক রিপোর্টে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মেডিক্যাল কলেজের মাইনে একেবারেই কম। যারা কলেজের সিলেবাস মেনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করতে চায় তাদের এন্ট্রান্স ফি হল ১৫ টাকা, এরপরে প্রতিমাসে ৫ টাকা করে দিতে হবে। প্রিন্সিপ্যাল লিখছেন – “This certainly cannot be a heavy charge for a professional education” এবং “no other Medical school in the world”-এ এত কম টাকায় পড়াশুনো করা যায়। বলছেন, ইউরোপের কোন মেডিক্যাল স্কুলই “can possibly afford such opportunities as ours for the study of Anatomy”। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪) এছাড়াও মেডিক্যাল কলেজে ছিল “Clinical Clerk or Dressers in the Hospital” হবার জন্য বাধ্যতামূলক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাকে আধুনিক সময়ের হাউসস্টাফশিপ ব্যবস্থার আদিরূপ বলে ভাবা যেতে পারে।

অ্যানাটোমির জন্য প্রয়োজনের তুলনায় মৃতদেহ অতিরিক্ত হত। আত্মপরিচয়হীন, নিরাশ্রয়, হতভাগ্য দরিদ্র ভারতীয়রা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসার জন্য ভর্তি হত। বহুক্ষেত্রেই মারা যেত। এদের ঠাঁই হত প্রথমে মর্গে, এবং পরে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ডিসেকটিং টেবিলে।

এই হাসপাতাল তৈরির আগে মেডিক্যাল কলেজে যে অনেক ছোট একটি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল ছাত্রদের ক্লিনিক্যাল ট্রেনিংযের জন্য সে হাসপাতালের ১৮৪১ থেকে ১৮৫২ পর্যন্ত রোগীদের হিসেব এরকম –

ইউরোপীয় – ১১,৫৪০ জন।এদের মধ্যে মারা গিয়েছিল ১,২০৩ জন, ডিসচার্জড হয়েছিল ১০,৩৩৭ জন।

ভারতীয় – ১১,৫১৯ জন। মারা গিয়েছিল ১,০৩৩ জন, ডিসচার্জড হয়েছিল ১০,৪৪৮ জন।

ইউরোপীয় রোগী যারা ভর্তি হত তাদের মধ্যে কপর্দকশূণ্য ব্যক্তি ১৬%, নাবিক ১৩%, “Townsmen, not Paupers” ১২%, এবং “of Recruits and Invalids” ৪.৬৮% – “giving an average mortality of all classes of 14.6 per cent.” (GRPI 1852-53, পৃঃ ৬৮) এরাও ডিসেকশনের জন্য মৃতদেহ জোগান দেবার উৎস ছিল। ফলে মৌলিক গবেষণায় না হোক ডিসেকশনের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজের “ঔৎকর্ষ” ইউরোপীয় স্কুলগুলোর তুলনায় বেশি হবে এনিয়ে কোন সংশয় না থাকাই কাম্য।

ইংল্যান্ডে দরিদ্রের মৃতদেহ কিভাবে অ্যানাটমির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে এনিয়ে রুথ রিচার্ডসনের অসামান্য গবেষণাগ্রন্থ Death, Dissection and the Destitute-এ ঐতিহাসিক রিচার্ডসন মন্তব্য করছেন – “Outside of, and in opposition to, the law, a small but important sector of population – anatomists, artists, physicians, surgeons, articulators, dentists, and their suppliers – depended in varying degrees for their economic survival upon the ease with which the human cropse could be treated as a commodity.” (Ruthy Richardson, Death, Dissection and the Destitute, 2000, পৃঃ ৭১-৭২। রিচার্ডসনের বইয়ের এই অধ্যায়ের শিরোনাম “The Corpse as a Commodity”) ইংল্যান্ডে “body-snatchers” নামে একটি পেশাই জন্ম নিয়েছিল ১৮শ শতকের শেষ থেকে ১৯শ শতকের মধ্যভাগ অব্দি। এ ইতিহাস আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু এটুকু বোঝা দরকার যে এই হতভাগ্য, পরাধীন এবং আশ্রয়শূণ্য দেশে (যেখানে মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে একাধিকবার কয়েক কোটি মানুষ মারা যায় ও ফুটপাথে পড়ে থাকে) ছাত্রদের অ্যানাটমি শিক্ষার পণ্য হিসেবে দরিদ্র মানুষের মৃতদেহের অঢেল সরবরাহ থাকে। কিংবা বলা ভালো, শবদেহ এখানে আদৌ পণ্যই নয়, অতিসহজে লভ্য একটি সামগ্রী। ও দেশের মতো এ দেশে বডি-স্ন্যাচিং করতে হয়না। মাইকেল স্যাপল (Michael Sappol) আমেরিকার অভিজ্ঞতায় ডিসেকশনের জন্য দেহ সংগ্রহ করার সময় “anatomical riots”-এর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। (Michael Sappol, A Traffic of Dead Bodies: Anatomy and Embodied Social Identity in Nineteenth-Century America, 2002)

আমরা মেডিক্যাল কলেজের পূর্বোক্ত রিপোর্টে ফিরে আসি। রিপোর্টে জানানো হল যে ইউনিভার্সিটির নিয়মকানুনের পরিবর্তনের ফলে ১৬ জন ছাত্র “First Examination for the University Degree of Licenciate in Medicine and Surgery” পরীক্ষার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। ১৮ জন পরীক্ষায় বসে, ৭ জন পাস করে। “Second Examination for the University Degree of Licenciate in Medicine and Surgery” পরীক্ষার জন্য (১৮৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষেই প্রথমবারের জন্য এ পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়েছিল) ২০ জন পরিক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জন পাস করেছে – ৩ জন প্রথম বিভাগে, ১১ জন দ্বিতীয় বিভাগে। ইউনিভার্সিটি সিনিয়র স্কলারশিপ পেয়েছিলেন মেডিসিনে মহেন্দ্রলাল সরকার এবং সার্জারিতে রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জি। (GRPI, 1860-61, Appendix A, পৃঃ ১৭৪-১৭৫)

এ রিপোর্টে “Student Apprenticeship” নিয়ে মন্তব্য করা হল – “In consequence of the large number of European troops in the country, the service of all young men of this class have been urgently required by the State.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫) যুদ্ধের প্রয়োজন ছাপিয়ে যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক বীক্ষাকে।

“মিলিটারি ক্লাস”-এর ব্যাপারে বলা হল – মোট ১৪১ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৪ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে “for idleness or misconduct”। একথাও বলা হল যে “duties of a Native Doctor are essentially of a practical character” এবং এদের ক্ষেত্রে “any very high degree of theoretical information”-এর আলাদা কোন প্রয়োজন নেই। এরা “useful class of servants, more fitted for the special duties they are called upon to perform.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬) যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য এদের প্রয়োজন “intimate knowledge of anatomy”। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭) আরেকটি ঊল্লেখ করার মতো বিষয় হল – “With the view of encouraging the study of English amongst the Students of the Military Class, the Government in 1859, offered a bonus of Rs. 250 to all who at the end of their College studies, should succeed in passing satisfactory Examination in the English language.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩) এ সিদ্ধান্ত ১৮৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষেও বহাল ছিল।

“বেঙ্গলি ক্লাস”-এর ব্যাপারে বলা হল যে এই ক্লাসের ছাত্রদের বড়ো অংশ “shrink back with disgust from the duties of the Hospital and the Dissecting room. The objection which Natives of Bengal have to leaving their own district is well known.” (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮) শুধু এটুকুই নয়, হাসপাতাল এবং ক্লাস লেকচার শোনার ক্ষেত্রে এরা ভীষণ অনিয়মিত। এজন্য পরামর্শ দেওয়া হল – “boys who desire to enter the Medical College should first be required to serve a year in a local Jail Hospital or Dispensary”। এরপরে উপযুক্ত বিবেচিত হলে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশাধিকার পাবে। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৯)

রিপোর্টের পরবর্তী অংশে “মিউজিয়াম”’, “লাইব্রেরি”, “ডিসেক্টিং ডিপার্টমেন্ট”, এবং “হাসপাতাল” নিয়ে মোটের ওপরে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি – যে প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত তাহল ল্যাবরেটরি সংক্রান্ত কোন আলোচনা।

“ডিসেক্টিং ডিপার্টমেন্ট” অংশে আরেকবার জানানো হল – “no school in the world offers such opportunities for anatomical study.” একটু আগেই এ দাবী যে একেবারে যথার্থ তার ঐতিহাসিক চেহারা দেখেছি। ডিসেকশনের জন্য ১২৭৭-এর বেশি শবদেহ এই সেশনে মেডিক্যাল কলেজে এসেছিল – ৪২৩টি ইংলিশ ক্লাসে দেওয়া হয়েছে, মিলিটারি এবং বেঙ্গলি ক্লাসে ৪৬৩টি, ২০৬টি দেহ অ্যানাটমি এবং সার্জারির ডেমনস্ট্রেশন ও লেকচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, ৮৩টি ফাইনাল পরীক্ষার জন্য লেগেছে, ৫২টি নরকঙ্কাল প্রস্তুত করার কাজে লেগেছে, এবং ৫০টি দেহ উদ্বৃত্ত থেকেছে।(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৯-১৮০) আলো-হাওয়া-বাতাসের মতোই এখানে রয়েছে শবদেহের প্রাচুর্য – অঢেল।

“হাসপাতাল” নিয়ে আলোচনায় বলা হল যে সবকটি ওয়ার্ড কানায় কানায় ভর্তি। কলেজে ১৮৬০ সাল জুড়ে একবছরে ২৫,০০০-এর বেশি রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। এরমধ্যে ইনডোর রোগীর সংখ্যা (চোখের রোগীর সংখ্যা ধরে) ৫,২৮৪-র কম নয়। আউট-পেশেন্ট বিভাগে ২০,০০০-এর বেশি রোগী মেডিক্যাল পরামর্শ পেয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১)

মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন শিক্ষক Norman Chevers, যিনি ১৮৬২ সালে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন, তাঁর A brief review of the means of preserving the health of European soldiers in India (Part the Fourth, ১৮৬০)-তে বললেন – “The Fever Hospital, now the Medical College Hospital, diverted from its original destination, is, at once, the chief Surgical Hospital of Calcutta, and a receptacle for crowds of wretched native patients moribund from Dysentery, Cholera, and Malarious Fevers. Can it be wondered that, although this institution affords a much safer lodging for surgical cases than the Native Hospital does, the worst forms of Surgical Fever, not unfrequently, occur in its magnificent wards?” (পৃঃ ৫৬১) কিন্তু সার্জারির ক্ষেত্রে সেসময়ে সাফল্যের হার খুব উল্লেখযোগ্য ছিলনা। এ পৃষ্ঠাতেই পাদটীকায় Chevers জানান যে মেডিক্যাল কলেজের সার্জারির অধ্যাপক Dr. Fayrer তাঁকে জানিয়েছেন ১৮৬০ সালের মে মাস পর্যন্ত একবছরে ১৪টি অ্যাম্পুটেশনের ক্ষেত্রে ১০ জনের মৃত্যু হয় – ৫ জনের রক্ত দূষিত হয়ে (pyaemia), ১ জনের গ্যাংগ্রিনে, ১ জনের টিটেনাসে, ১ জনের Exhaustion-এ, shock-এ ১ জনের এবং আরেকজনের মৃত্যু হয় আফিমের ওভারডোজে (যা তার ভাই বাজার থেকে কিনে এনে দিয়েছিল)। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬১)

খেয়াল করলে দেখা যাবে, চূড়ান্ত বিচারে, সেসময় অব্দি মেডিক্যাল কলেজের সাফল্যের পরিধির মধ্যে রয়েছে (১) প্রচুরসংখ্যক ডিসেকশন (যার সংখ্যা যেকোন ইউরোপীয় স্কুলের চেয়ে বেশি), (২) হাসপাতালের চিকিৎসা, (৩) জটিল সার্জারি, এবং (৪) সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন মাত্রার প্রশিক্ষিত ডাক্তারের জোগান দেওয়া। নতুন পথে চিন্তা ও গবেষণা করা কিংবা ক্লাসরুমের শিক্ষাপদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক জগতে মেডিসিনের যে বাঁক ও দিকবদল ঘটছে এ বিষয়গুলো পূর্ণত অনুপস্থিত। এ বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে সে শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষায় কি ধরণের প্রশ্ন করা হয়েছিল তার পর্যালোচনা করলে।

“Test and Honor Examination” শিরোনামে যে যে বিষয়ে প্রশ্ন এসেছিল সে বিষয়গুলো হল – (১) মিডওয়াইফারি, যার মধ্যে ২টি প্র্যাক্টিক্যাল সংক্রান্ত ভাগ ছিল, (২) মেডিসিন, (৩) সার্জারি, (৪) অপথ্যালমিক সার্জারি, (৫) মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স, (৬) বোটানি, (৭) মেটেরিয়া মেডিকা, (৮) জেনারাল অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি, (৯) অ্যানাটমি, এবং (১০) কেমিস্ট্রি। (GRPI, 1860-61, Appendix C, পৃঃ পৃঃ ৬৩-৬৮) এবং ১০টি বিষয়ের এতগুলো প্রশ্নের মধ্যে কোথাও ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার ওপরে জোর পড়েনি। শুধু হাতেকলমে কত ভালোভাবে ছাত্ররা শিখেছে তার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

১৮৬০ সালে ল্যান্সেট-এ এ রিপোর্টের শুরুতে যে কৃতি বাঙ্গালী তথা ভারতীয় চিকিৎসক সূর্য গুডিভ চক্রবর্তীর কথা উল্লেখ করেছি তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল “On a Case of Abscess of the Right Kidney” (London Lancet, Half-Yearly Volumes, Vol. II, 1860, পৃঃ ২৯০-২৯২) শিরোনামে। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি জানালেন – “Seeing in The Lancet, the able account of a case of renal abscess, by Dr. W. R. Basham, I am induced to send the following report of a parallel case of disease of the right kidney, which occurred in point of time simultaneously with that recorded by the above gentleman.” (The London Lancet, Half-Yearly Volumes, Vol. II, 1860, পৃঃ ২৯০)

এরপরে ৩ পাতা জুড়ে যে মহিলার সুবিশাল কিডনি অ্যাবসেস হয়েছিল তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। চক্রবর্তী বলছেন যে রোগীর প্রস্রাব গাঢ় লাল এবং acidic ছিল। অর্থাৎ তাঁকে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে হয়েছে, কেমিস্ট্রির সাহায্যও নিতে হয়েছে। তাঁর ডায়াগনোসিস ছিল মহিলা রোগীটির lithic acid gravel হয়েছে। এরপরে তিনি প্রস্রাবের পরীক্ষা করেন। প্রস্রাবে দেখতে ছিল দুধের মতো – রেখে দিলে ওপরের স্তরে লালাভ, স্বচ্ছ একটি অংশ, এবং নীচে ঘন, সবজে-হলুদ আরেকটি অংশে পৃথক হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর বিবরণে – “Percussion over this swelling elicited a dull sound”। মেডিসিনে শব্দের আলাদা গুরুত্ব নিয়ে আগে যে আলোচনা করেছি তারই ফলিত রূপ এখানে দেখছি। এরপরে কিডনি অ্যাবসেসটি বিশাল আকার ধারণ করে এবং ফেটে যায় – “There is little doubt now, that the abscess had burst into cellular tissues, under the skin, through the abodominal muscles”। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯১) এ বিবরণ থেকে বোঝা যায় রোগকে বোঝার ধরণটি “হসপিটাল মেডিসিন” এবং Bichat-এর স্তরে। এরপরে সার্জারি এবং ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা করে রোগীকে সুস্থ করে তোলেন।

আমি বলতে চাইছি, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮৩৫) সময়কাল থেকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মেডিসিনের জগতে আরও গভীরে কেমিস্ট্রি, ইলেক্ট্রিসিটি, heat, এবং পরিবাহিতা (conduction) দিয়ে মানুষের শরীরকে বোঝার নতুন নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, যাকে বলা হয়েছে “ল্যাবরেটরি মেডিসিন”-এর যুগ। কিন্তু উপনিবেশিক দেশে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক খরচ বাঁচানোর লক্ষ্যে (এবং রাষ্ট্রের দমনমূলক নীতির বিপরীতে মেডিসিনের মানবিক মুখকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও) আধুনিক ইউরোপীয় মেডিক্যাল শিক্ষার সূচনা হয় এ দেশে। ১৮৩৫ পরবর্তী সময়কালে ২৫ বছর অতিবাহিত হবার পরেও মেডিসিন শিক্ষা কমবেশি একই জায়গায় রয়ে গেল। এটা বিজ্ঞানের ক্ষতি, মেডিক্যাল কলেজে যে শ্রেষ্ঠ মেধার সমাহার ঘটেছিল তার অপচয় এবং বিজ্ঞানচর্চার কোন লক্ষ্যমুখ তৈরি না হওয়া ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দিশাহীনতার জন্ম দেয়।

কার্ল লুডভিগ তাঁর পূর্বোক্ত Textbook of Human Physiology পুস্তকের ভূমিকায় বলেছিলেন – “Anatomy must according to these considerations designate its forms through specification of constant and, where possible, mathematically expressable relations. Unfortunately the greatest portion of anatomists content themselves with very slightly determined characteristics and partly with quite thoughtless measurements.” (উদ্ধৃত হয়েছে Morton H. Frank এবং Joyce J. Weiss, “The ‘Introduction’ to Carl Ludwig’s Textbook of Human Physiology”, Medical History, 1966, Jan 10(1): 76–86, পৃঃ ৮৫-তে)

এখানেই আক্ষেপ রয়ে যায় যে মেডিক্যাল কলেজের প্রথম যুগ থেকে ভোলানাথ বোস, সূর্য গুডিভ চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র শীল, মহেন্দ্রলাল সরকার, কানাইলাল দে প্রমুখ মেধাবী ছাত্ররা এ পথে হাঁটতে পারলেন না। Gross, static অ্যানাটমির দুনিয়া থেকে মেডিসিন তখন উত্তীর্ণ হয়েছে dynamic এবং variable ফিজিওলজির মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরের আনাচে-কানাচে অনুসন্ধানী বিশ্লেষণের কাজে। যাঁদের কথা বললাম তাঁদের প্রত্যেকের মাঝে এই পরিবর্তনকে ধরার সম্ভাবনা ছিল। বলা যায় যে সে বিপুল সম্ভাবনার অপচয় হল শুধুমাত্র পরাধীন দেশ জন্মাবার কারণে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী মহেন্দ্রলাল সরকার স্বাধীন গবেষণার প্রকট অভাব অনুভব করে নিজস্ব উদ্যোগে ১৮৭৬ সালে তৈরি করলেন “ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়ান্স”। কিন্তু সে এক ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অধ্যায়।

পরবর্তীতে উল্লেখিত মানুষদের মেডিসিনের জগতে গবেষণা নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করব। উপনিবেশিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এঁদের জিজ্ঞাসু মন সক্রিয় ছিল। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র ছিল না এঁদের পাশে।

Khub sunder lekha sir.

একটি অত্যন্ত গবেষণাধর্মী মনোজ্ঞ লেখা। প্রতিটা পর্ব গুরুত্বপূর্ণ ।

দারুন SIR.. সমৃদ্ধ হলাম

যথারীতি চমৎকার। গবেষণার সুযোগ না দিলে সাধারণ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পরস্পরের সমন্বয়ের মাধ্যমে রোগীদের সুস্থতার হার বাড়বে কি করে? পরাধীন ভারতে যা অসম্ভব ছিল, স্বাধীন ভারতে সেই সুযোগ কিছু আছে। তবে তা যথেষ্ট নয়।

ধন্যবাদ ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

খুব ভাল লাগলো, as usual. একটা ব্যাপার দেখে বা জেনে অবাক লাগছে , তখনকার দিনের ঐ সব আলোকমনা ছাত্ররাও গবেষণায় অনাগ্ৰহ দেখিয়েছিল? এটা কি শুধুই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দোষ নাকি আজকের দিনের ছাত্রসমাজের রোগ সেযুগেও ছিল? খুব ভাল লাগলো চেনা যন্ত্রগুলোর বিবর্তনের ছবি দেখে। বুঝতে পারলাম না বটানি কেন পাঠ্যক্রমে ছিল।লেখা চলতে থাকুক, আমরা ঋদ্ধ হতে থাকি।