কথারম্ভ

করোনা নিয়ে আমেরিকা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে তার দিকে তাকিয়ে আছে ভারত। আবার চীন কী করে করোনা তাড়াল, তার মন্ত্র জানতে চাইছে আমেরিকা। চলছে একে অপরের খবর নেওয়া, সহযোগিতা, আবার চলছে দোষারোপ। কেউ বলছে চীন ভাইরাসটি তৈরি করেছে, কেউ বলছে চীন নয়, আমেরিকাই চীনের ল্যাবে পালন পোষণ করেছে একে। ভাইরাসের ওষুধ আর টিকা নিয়েও চলছে পরস্পরকে অভিযুক্ত করার প্রতিযোগিতা।।

ইউরোপ-আমেরিকায় মানুষের বড্ড বেশি ব্যক্তিস্বাধীনতা আর নিয়ম ভাঙ্গার প্রবণতা, তাই ওরা এত মরছে—দু’মাস আগে ভারতে এই কথাটা খুব চলত। আবার ভারতে কয়েকলক্ষ আটকে-পড়া মানুষ যখন কয়েকশ’ মাইল হেঁটে কিংবা ট্রেনে গাদাগাদি করে বাড়ি ফেরেন, ‘উন্নত বিশ্ব’ আঁতকে ওঠে—ওদের জন্যই অতিমারি এত বাড়ল।

মহামারি মানুষকে এক করে, সকলেই তার সম্ভাব্য শিকার। আবার মহামারি মানুষকে একে অন্যের প্রতি সন্দিহান করে তোলে। মানুষ তার গোষ্ঠীপরিচয়-রাষ্ট্রপরিচয়ের মধ্যে নিরাপত্তা খোঁজে, আর সেই পরিচয় দিয়েই অন্যকে আলাদা করে, দোষারোপ করে। রাষ্ট্র বা অতিরাষ্ট্র মহামারিতে মানুষের নিরাপত্তার নামে মানুষের ওপর কঠোর নিয়ম চাপায়। মানুষ সেই নিয়মগুলো নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করে, কিছু নিয়ম মানে আর কিছু মানে না। এই নিয়ম না-মানার পেছনে রাষ্ট্র আর ব্যক্তির জটিল সম্পর্ক লুকিয়ে আছে, বর্তমান লেখাতে তা আলোচনার পরিসর নেই।

আমরা আজ দেখব বৃটিশ ভারতে গুটিবসন্ত ঠেকাতে বৃটিশ শাসকরা তার ভারতীয় প্রজাদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল, আর ভারতীয় ভ্যারিওলেশনকে সরিয়ে যখন ইউরোপীয় জেনারের ভ্যাক্সিনেশন এদেশে চালু হল, তখন রাষ্ট্র ও প্রজারা ঠিক কীরকম ভূমিকা পালন করল। সেই প্রসঙ্গেই পর্ব ১০ এর মূল আলোচনা।

ট্রপিক্যাল মেডিসিন। কথাটা ইউরোপীয়দের তৈরি। মূলত ভারতে এসে ইংরেজ ডাক্তাররা এদেশের রোগ নিয়ে ভারতের রোগ, বাংলার রোগ, ইত্যাদি শব্দবন্ধ ব্যবহার করত। একসময় এদের একটা সাধারণ নাম দিল, ট্রপিক্যাল রোগ। রোগ নিয়ে জার্ম থিয়োরি বা জীবাণুতত্ত্ব-র হাত ধরে প্রতিষ্ঠা পেল ট্রপিক্যাল রোগ-তত্ত্ব, কিন্তু তার জমি স্থাপিত ছিল জীবাণুতত্ত্বের বিজ্ঞানভূমির বাইরেও, ইউরোপীয় মননেই। চিকিৎসার জন্য হল আলাদা একটা বিভাগ, ট্রপিক্যাল মেডিসিন। ইউরোপীয়রা আফ্রিকা আর এশিয়ার যত জায়গা দখল-আধাদখল করেছিল সবই হল ট্রপিক। ভৌগলিকভাবে ট্রপিক্যাল মানে নিরক্ষরেখার পাশে উষ্ণ অঞ্চল। ট্রপিক্যাল রোগ হল ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরে অন্য আবহাওয়ার রোগ, ইউরোপীয় মননে তা অন্য মানুষের রোগ। ইউরোপীয়দের সে রোগ আক্রমণ করছে বটে, তবে সেটা ঘটনাচক্রে।

কলেরা, ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, কালাজ্বর—এসব রোগ ছিল ট্রপিক্যাল মেডিসিনের চর্চার বিষয়। প্লেগ ও কুষ্ঠ ইউরোপে খুবই ছিল, কিন্তু সেখানে সভ্যতা বাড়ল, এসবের প্রকোপ কমল, ফলে এরাও ট্রপিক্যাল মেডিসিনের আওতায় এল। কেননা ট্রপিক্যাল অসুখ অন্য সভ্যতার, এমনকি, অ-সভ্যতার রোগও। এই কথাগুলো ট্রপিক্যাল মেডিসিনের টেক্সট-বইয়ে আলাদা করে বলার দরকার হয়নি। উপনিবেশ গড়তে গড়তে কয়েকশ’ বছর ধরে রোগ ও সভ্যতার এই সম্পর্ক পাশ্চাত্য ধারনায় গেঁথে গেছে। ট্রপিক্যাল মেডিসিন হল চিকিৎসার এমন একটা ধারা যা অন্যদের রক্ষা করার খাতিরে এই ‘অন্য’-দের জীবনযাত্রা বদলে সভ্য করে, অন্য-কে মূলধারায় আনে।

কিন্তু সমস্যা ছিল গুটিবসন্ত নিয়ে। এ কি ট্রপিকের অসুখ? ঐতিহাসিকভাবে গুটিবসন্ত কেবল ট্রপিকের অসুখ নয়। ইউরোপে তার প্রকোপ কম ছিল না। তার থেকে বড় কথা, ভ্যারিওলেশন গ্রহণ করছে যে ইউরোপ, সে কিন্তু নিজেকে পাল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে ভারত-চীন-তুরস্কের প্রথায়। অন্যকে বদল করে, সভ্য করে, স্যানিটাইজ করে অসুখ দূর করার প্রকল্পটি কলেরা বা ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে চলছে। কিন্তু গুটিবসন্তের ক্ষেত্রে উলটপুরাণ! ভ্যারিওলেশনকে দায়ে পড়ে মেনে নেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চার জগতে ছিল এক অবাঞ্ছিত দখলদার। রেঁনেসা পরবর্তী ইউরোপ যখন তার জ্ঞানরাজ্যকে এক যুক্তিগ্রাহ্য ও সামগ্রিক রূপ দিতে চাইছে, আর একাডেমিক সোসাইটিগুলি যেখানে প্রায়ই জাতি বা রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে জ্ঞান-বিনিময় করছে, সেখানে প্রাচ্যদেশীয় রহস্যময় টিকার আগমন পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠত্বকে ব্যাঙ্গ করছিল। পাশ্চাত্যের ‘নিজস্ব’ এবং কার্যকর কিছু দরকার ছিল। অপ্রাতিষ্ঠানিক ‘অবৈজ্ঞানিক’ চর্চার ধারা থেকে উদ্ভূত হয়েও জেনার-এর ভ্যাক্সিন পাশ্চাত্যের নিজস্বতার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করল। ভ্যাক্সিন টিকা দেবার পদ্ধতি আত্মসাৎ করল ভ্যারিওলেশন থেকে, কিন্তু এই প্রাচ্য শিকড় ভুলে যাবার চেষ্টা জারি থাকল। উপকথায় গোয়ালিনীর গো-বসন্ত জায়গা পেল, কিন্তু ভ্যারিওলেশন পদ্ধতিকে জেনার হুবহু অনুসরণ করলেও তা বিস্মৃতিতে চলে গেল। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবোধ বস্তুনিষ্ঠ সন্দেহ নেই!

ভারতে গুটিবসন্তের ভ্যাক্সিন এল উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। প্রথমে তার লক্ষ্য ছিল দেশের ইউরোপীয়দের রক্ষা। কিন্তু ছোঁয়াচে অসুখ বলে ইউরোপীয়দের রক্ষা করার তাগিদে তাদের চারপাশের ভারতীয়দেরও রক্ষা করতেই হয়। ফলে বাড়ির চাকর, সিপাহী, খামারের মজুরচাষী—এদেরও ভ্যাক্সিন দেবার চেষ্টা করতে হল। এতদিন যে ইউরোপীয়রা ভারতে এসে ভারতীয় পদ্ধতিতে টিকা নিতে পেরে বেঁচেছে, আজ তার অবস্থান উলটে গেল। তার মনে হল গুটিবসন্তকে ভ্যাক্সিনে আটকানো যায়, আর ভারতীয়রা পুরনো টিকা দিয়ে এই রোগকে নিজের ঘরে ডেকে আনছে। বসন্তরোগের দেবীর পুজো সারা ভারতেই চালু ছিল—উত্তরে যিনি শীতলা দক্ষিণে তিনিই দেবী মারিয়াম্মা। ভ্যাক্সিন আসার পরে আত্মবিশ্বাসী ইউরোপীয়-মননে রোগের কাছে ভারতীয়দের এই আত্মসমর্পণ তাদের চারিত্রিক দুর্বলতার আরেকটা প্রকাশ হয়ে উঠল।

ভ্যাক্সিন দিয়ে ইউরোপীয়দের রক্ষা করা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রথম প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসার ঔৎকর্ষ আর সভ্য ইংরাজ রাজত্বের প্রজা-হিতৈষণা, এ-দুটো একসাথে প্রকাশের জন্য ভারতীয়দের ভ্যাক্সিন যে ভারি সুবিধার, তা রাষ্ট্র দ্রুতই বুঝেছিল। উনবিংশ শতকের প্রথমে ভ্যাক্সিন আসার সময়ে ভারতের বড় অংশে বৃটিশ নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে ঠিকই, কিন্তু তখনও মারাঠাদের সঙ্গে লড়াই চলছে। উত্তর ও মধ্যভারতের বিরাট অংশে ইংরাজের প্রাধান্য স্বীকার করে নানা রাজা-বাদশা রাজত্ব করছেন। তাদের তুলনায় ইংরেজ রাজত্ব শ্রেয় বলে দেখানোর একটা তাগিদ বৃটিশের ছিল। এর বছর-পঞ্চাশ পরে অপশাসনের অভিযোগে দেশীয় রাজ্য (যেমন অওধ) দখল করবে কোম্পানি। নিজের সুশাসনের নিদর্শন রাখার দরকার কোম্পানি আগে থেকেই বুঝেছিল।

১৮০২ সালে প্রথম ভ্যাক্সিন চালু হল বোম্বেতে। তারপরে বোম্বের ইংরেজ গভর্নরের মন্তব্য ছিল, “এই একটা কাজের মধ্যে আমাদের প্রেস্টিজ বেড়েছে আর মানুষের কাছে আমাদের সম্পর্কে খুব ভাল ধারনা তৈরি করেছে।” ইংরেজরা ধরে নিয়েছিল ভারতের জনগণ তাদের এমন উপকার করায় খুব কৃতজ্ঞ থাকবে, আর হিন্দুদের পবিত্র জীব গোরুর শরীর থেকে এই ভ্যাক্সিন তৈরি হয়েছে বলে তারা খুব খুশি হবে। কিন্তু দু-এক বছরের মধ্যেই বোঝা গেল ভারতবাসী সহজে এই ভ্যাক্সিন মেনে নেবে না। অবশ্য ইউরোপে ভারিওলেশন ও তারপরে ভ্যাক্সিনেশন নিয়ে বিস্তর প্রতিরোধ ছিল, কিন্তু ভারতের লোকের যে ইউরোপীয়দের মতোই প্রত্যাখানের যুক্তি থাকতে পারে সেটা ইউরোপীয় শাসক ভাবল না, অন্তত সেরকম লিখল না কোথাও। এখানে ইংরেজরা ভ্যাক্সিনেশনের ব্যর্থতার মধ্যে দেখলেন—“নেটিভদের কুসংস্কার ও কুঁড়েমি… তাঁদের ভাগ্যনির্ভরতা, যার ফলে তারা গুটিবসন্তের কাছে আত্মসমর্পন করে।” যে সব ইংরেজ ভাক্সিন দেবার কাজে কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের প্রায় সকলের বক্তব্যের মূল সুর এক। হিন্দুরা সমস্ত আবিষ্কারের বিরুদ্ধে, আর খেটে খাওয়া মানুষগুলো স্টুপিড ও বোধহীন। তারা বোঝে না সরকারি ভ্যাক্সিন ব্যবস্থা কতটা আশীর্বাদ। হিন্দুধর্মের খারাপ প্রভাবে তাদের মন-বুদ্ধি বাঁধা পড়ে আছে, যুক্তিবোধ আচ্ছন্ন। যে বিষয় একেবারে সরাসরি তাদের পক্ষে লাভজনক, সেটা পাবার জন্যও তারা পুরনো প্রথা ত্যাগ করবে না। এরা যুক্তিহীন ধর্মবিশ্বাস আর জাতপ্রথার জন্য ভ্যাক্সিন কম নিচ্ছে। (১)

অন্যদিকে, ভ্যাক্সিনের বিফলতার অনেকটা দায় পড়ল দেশীয় টিকা অর্থাৎ ভ্যারিওলেশনের ওপর। ডা. হলওয়েলের বিবরণে আমরা দেখেছি যখন ইংল্যান্ডে ভ্যারিওলেশন চালু হচ্ছে তখন এদেশের সাহেব ডাক্তাররা এদেশীয় ভ্যারিওলেশনের গুণগান করতেন। এখন সাহেব ডাক্তারদের বক্তব্য একেবারে উলটে গেল। ভ্যারিওলেশনের কোনো ইতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে সেটা তাঁরা অস্বীকার করলেন। বলা হল ঐসব কুসংস্কার বন্ধ না করলে ভ্যাক্সিনেশন চলবে না। আবিষ্কার করা হল, কলকাতায় দশ-পনেরোজন টিকাদার গুটিবসন্তকে টিকিয়ে রাখছে। তারা ভ্যাক্সিন নিয়ে আতঙ্কজনক মিথ্যা গুজব ছাড়াচ্ছে, যাতে তাদের ব্যবসা বজায় থাকে। এক ভ্যাক্সিন কমিশনার বললেন,

“… যে দেশে শিশুহত্যা আর সতীদাহ ধর্মের দোহাই দিয়ে এই সেদিন পর্যন্ত চলেছে, সেদেশে অজ্ঞান হিন্দুদের ভুলপথে চালানোর জন্য ধর্মান্ধরা আছে। তাদের সরল ও বিশ্বাসী মনে ভয় জাগানোর জন্য নতুন সব কিছুকে এরা ধর্মবিরোধী বলে চালায়… এদের খুনে ব্যবসা আর চালাতে দেওয়া যায় না।”

কিন্তু ইংরেজদের মধ্যেও দেশী টিকাদার সম্পর্কে এর বিপরীত ভাবনা ছিল। যেমন ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস ওয়াইজ বললেন, ভ্যাক্সিনেশন শুরু হবার আগে ভ্যারিওলেশন বন্ধ করা ঠিক হবে না। ভ্যাক্সিনেশনের সামগ্রিক দায়প্রাপ্ত চার্লস সাহেব ১৮৬০ সালে সমস্ত পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখে বললেন, ভ্যারিওলেশন থেকে মহামারি বিশেষ ছড়ায় না, আর বড়জোর শতকরা ১ জন মানুষ এতে মারা যায়। তাই টিকাদারদের সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনে ভ্যারিওলেশন চালানো হোক। এই বিতর্ক প্রায় পঞ্চাশ বছর চালানোর পরেও একমত হওয়া যায় নি। তবে ১৮৭০ নাগাদ পুরনো ভারিওলেশন টিকাদারদের সরকারি ভাক্সিন দেবার কাজে বিপুলভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। একসময় যাদের সমস্ত সমস্যার মূল বলে চিহ্নিত করা হল, তাদেরই নতুন ব্যবস্থার অংশীদার করে নেওয়া হল। (১)

অন্যদিকে প্রভাবশালী নেটিভদের ভাক্সিন দিয়ে তার প্রচার করে ভাক্সিনকে জনপ্রিয় করতে চাইল সরকার। মোঘল বাদশাহ পরিবার, পুনের পেশোয়া পরিবার, বারাণসীর মহারাজা, বিভিন্ন জমিদার, নানা ব্রাহ্মণ গোষ্ঠি—এদের ভ্যাক্সিন দিয়ে তার প্রচার করা হল। শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কেউ কেউ ভ্যাক্সিনের সমর্থনে পুস্তিকা লিখলেন। ‘মাঝারি’ জাতির নেতাস্থানীয় মানুষদের টিকা দেওয়া হল, তার প্রচার হল। এর সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু ইংরাজি শিক্ষিত ও বৃটিশ ঘনিষ্ঠ মানুষও ভ্যাক্সিন চালু করার পক্ষে সওয়াল করলেন।

এর বিপরীতে আদিবাসী অঞ্চলে বা তৎকালীন অওধের মতো অঞ্চলে দেশী ভ্যারিওলেশনের কোনো অভিজ্ঞতা মানুষের ছিল না। তাদের ওপর জোর করে ভ্যাক্সিন চাপানোর চেষ্টা হল, এবং সেটা ভারতীয়রা প্রায় সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করলেন। আবার বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলা অনেক প্রতিষ্ঠিত এদেশীয়রাও ভ্যাক্সিনের বিরোধিতা করেছেন। নানা মিউনিসপ্যালিটিতে প্রতিনিধিরা ভ্যাক্সিনের প্রস্তাব বাতিল করেছেন—গোরুর ওপর অত্যাচার আর গোরুর পুঁজ শরীরে নেওয়া তাঁদের পছন্দ ছিল না।

ভ্যাক্সিনের কর্মক্ষমতা, গুণমান ও পরিমাণের স্বল্পতা নিয়ে ইংরেজ আধিকারিকদের মধ্যে বিস্তর চাপান-উতোর হয়। (২) কিন্তু ভারতীয়রা এব্যাপারে তেমন মন্তব্য করেছেন এমন দেখা যায় না। কিন্তু সত্যিই কি যে পরিমাণ ভ্যাক্সিন ভারতে আনা দরকার ছিল সে পরিমাণ ভ্যাক্সিন কোনোদিন বৃটিশরাজ ভারতে এনেছিল? যেটুকু এনেছিল তার গুণমান অক্ষুণ্ণ ছিল? ভ্যাক্সিন দিয়ে ভারতের মানুষকে যথাযথ সুরক্ষা দেওয়া গিয়েছিল? আর, ভারিওলেশন পদ্ধতির মতো একবার ভ্যাক্সিন দিয়ে সারাজীবন সুরক্ষা মিলবে, ইংরেজদের এই ধারনা কি সত্যি ছিল?

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর হবে না, না, এবং না। পরবর্তীকালে জেনারের ভ্যাক্সিন বিশ্ব থেকে গুটিবসন্তকে নির্মূল করার বিশাল সাফল্য অর্জন করে। আমরা পরের পর্বে দেখব, সাফল্য পাবার পর সেই কাহিনী দিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতে ভ্যাক্সিনের অতীত বৈজ্ঞানিক ত্রুটি ও ভ্যাক্সিন প্রয়োগে সরকারি বিফলতা—দুইই ঢেকে রাখা হয়েছে।

চিত্র পরিচিতি (কেবলমাত্র অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য)

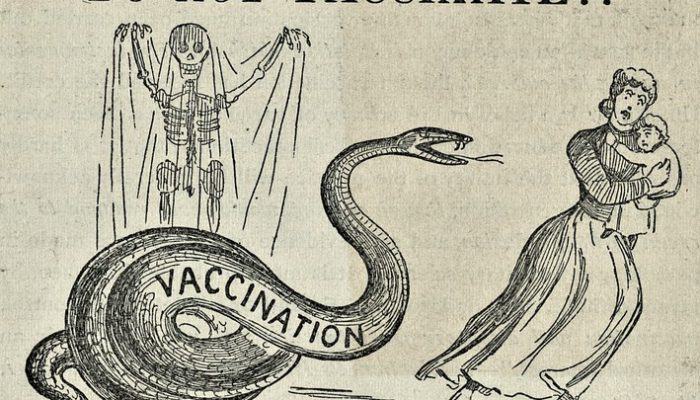

১) শ্বেত আমেরিকার জেনার ভ্যাক্সিন প্রতিরোধ—১৮৯৪ সালে প্রকাশিত একটি ব্যাঙ্গচিত্র।

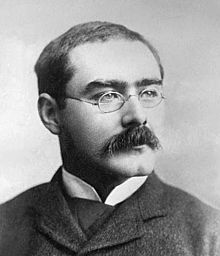

২) রুডিয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬)—অসভ্যদের সভ্যতার আলো দেবার কাজে সাদা মানুষের বোঝা তুলে নেবার প্রবক্তা।

তথ্যসূত্র

(১) Colonizing the Body – State Medicine and Epidemic disease in Nineteenth-Century India, David Arnold. University of California Press, 1993, page 116-158.

(২) Re-devising Jennerian Vaccine? Europen Technologies, Indian Innovation and the Control of Smallpox in South Asia, 1850-1950. Sanjoy Bhattacharya, in Health, Medicine and Empire, ed Biswamoy Pati, Mark Harrison. Orient Longman 2001 (Reprint 2006), page 217-269.