কথারম্ভ

করোনা নিয়ে টিকা বা ওষুধ হয়তো তৈরি হবে। কোন দেশ তা তৈরি করবে আর তার মালিকানা কার হাতে থাকবে? গুটিবসন্তের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, এডোয়ার্ড জেনার টিকা আবিষ্কারের জন্য নিজের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেছিলেন, টিকা কাজে লাগার পর নানা জায়গা থেকে তার যে রোজগার হয় তা নেহাতই সামান্য। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে ওষুধ বা টিকা আবিষ্কার হ’ল বিরাট অর্থলগ্নীর ব্যাপার। বড় বড় কোম্পানি অনেক ঝুঁকি নিয়ে এই গবেষণায় টাকা লাগায়। অধিকাংশ গবেষণা বিফলে যায়, কিন্তু সফল হলে বিপুল অর্থ লাভের আশায় এই লগ্নী।

ফলে করোনা-র ওষুধ বা টিকা আবিষ্কার হলেও, কোন দেশের কোন কোম্পানি কত লাভে সেগুলো বাজারে ছাড়বেন, তার ওপরে নির্ভর করছে আমাদের দেশের ক’জন মানুষ সেসবের সুযোগ পাবেন। অথচ প্যারাডক্স এই যে সারা বিশ্ব থেকে করোনা নির্মূল না হলে কেবল ধনীরা বা কেবল ধনীদেশ নিরাপদ থাকবে না। তাতেও অবশ্য ওষুধ আবিষ্কারক কোম্পানির লাভ।

গুটিবসন্তের টিকার ক্ষেত্রে বিশ্ব-অর্থনীতি, বিশেষ করে ওষুধ-টিকা শিল্পের অর্থনীতি, একেবারেই এরকম ছিল না। তবু আমরা দেখেছি, ভারতে গুটিবসন্তের ভ্যাক্সিনের প্রথম প্রয়োগে সাম্য ছিল না। তবে আর্থিক মূল্য নয়, ভ্যাক্সিনের আসল মূল্য ছিল শ্বেত সভ্যতার জয়। ভারতীয়দের প্রাথমিক ভ্যাক্সিন-বিরোধিতা কেটে যাওয়াতে এই নৈতিক জয় সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ ভ্যাক্সিন ভারতে আনা হয়নি, যেটুকু এসেছিল তার গুণমান অক্ষুণ্ণ ছিল না। ফলে ভ্যাক্সিন দিয়ে ভারতের মানুষকে যথাযথ সুরক্ষা দেওয়া যায় নি। বিপরীতে দেশীয় ভারিওলেশন পদ্ধতি তার অতিরিক্ত ঝুঁকি সত্ত্বেও মানুষের পরিচিত ও সাংস্কৃতিকভাবে গৃহীত পদ্ধতি ছিল, আর তাতে সারাজীবন সুরক্ষা পাওয়া যেত।

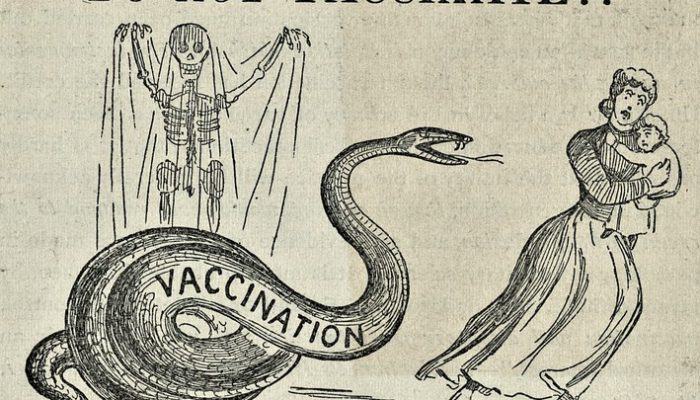

ফলে ভারতীয় ভ্যাক্সিন-বিরোধিতা একেবারে যুক্তিহীন কুসংস্কার অভিহিত করে যে ইংরেজি-ইতিহাস, তার অন্য ব্যাখ্যানটিও ভাবা দরকার। আর সেটা নিয়েই একাদশ তথা শেষ পর্ব।

বাগদাদ থেকে বোম্বে—ভাসমান জাহাজে সার্জনের ছুরি এক শিশুর হাত কেটে পূঁজ গেঁথে দিচ্ছে আরেকজনের শরীরে। ১৮০২ সালে প্রথম জেনারের ভ্যাক্সিন ভারতে আসে। বোম্বেতে স্থলপথ ও জলপথে এই ভ্যাক্সিন আসে, তবে মাল হিসেবে তা আসেনি, এসেছিল শিশুদের হাতের ঘা হিসেবে! ইস্তাম্বুলে প্রথম একটি শিশুর হাতে গো-বসন্তের টিকা দেওয়া হল। তার টিকার জায়গার ফুস্কুড়ির থেকে রস নিয়ে আরেকজন শিশুকে টিকা দেওয়া হল। তার ফুস্কুড়ির রস থেকে আবার পরের শিশু… এইভাবে চলল বোম্বেতে জাহাজ ভেড়া পর্যন্ত। (১)

ভ্যাক্সিন প্রথম আসে বোম্বেতে, এবং এই প্রেসিডেন্সিতে সবথেকে বেশি সফল হয়। এমনকি সেখানেও উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.৫ শতাংশ ভ্যাক্সিন পেয়েছিল। প্রথমদিকে মানুষের হাতের ভ্যাক্সিনজনিত ফুস্কুড়ি থেকে রস নিয়ে অন্যকে ভ্যাক্সিন দেওয়া চলত। তারপর গরুর রস থেকে ভ্যাক্সিন নেবার প্রক্রিয়া চালু করার চেষ্টা শুরু হয়, আর কুড়ি বছর পরে সে প্রচেষ্টার ফল পাওয়া যায়। বিংশ শতকের প্রথমে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে ভারতের প্রথম ভ্যাক্সিন ইনস্টিটিউট স্থাপিত হবার পরে ঘাটতি কিছু কমে। সে সময় বোম্বে প্রেসিডেন্সির একবছরের নিচে বাচ্চাদের শতকরা ৮০ ভাগ ভ্যাক্সিন পায়।

বাংলার অবস্থা এর থেকে খারাপ ছিল। আর সারা ভারতের গড় ছিল আরও খারাপ, যেমন বর্তমান উত্তর ও মধ্য প্রদেশ অঞ্চলের একবছরের নীচের শিশুদের অর্ধেক মাত্র ভ্যাক্সিন পেয়েছিল। অথচ ১৮৬৫ সাল থেকে বৃটিশ সরকার প্রথমে কলকাতার আশেপাশে, তারপর আস্তে আস্তে সারা বাংলা প্রেসিডেন্সিতে, দেশীয় ভ্যারিওলেশন আইনত নিষিদ্ধ করে। ১৯০০ সাল নাগাদ বাংলার বাচ্চাদের মধ্যে ২০ শতাংশের বেশি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের একটা বড় অংশ ইংরেজি ভ্যাক্সিনের সুযোগ পায়নি। তাদের জন্য দেশীয় টিকাও হল বেআইনি! ভ্যাক্সিন যোগানে সমস্যা ছিল। ভারতে গো-বসন্ত ছিল বিরল। শুরু হবার পর নব্বই বছর ভ্যাক্সিনের বড় অংশ বৃটেন থেকে আমদানি করতে হত। কীভাবে এই ভ্যাক্সিন আসত? আমরা দেখেছি, প্রথম ভ্যাক্সিনের মালমসলা এসেছিল বাচ্চা ছেলেদের হাতের ঘায়ের মাধ্যমে। এরপরে অবশ্য শুকনো মামড়ি, রস ইত্যাদি হিসেবে সীল করে ভ্যাক্সিন পাঠানো হত। তার কার্যক্ষমতা নিয়ে বৃটিশ কর্মচারীরা যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ঐ আমদানি করা ভ্যাক্সিন দিয়ে এদেশে সফল টিকা পেয়েছে, এমন বাচ্চার হাতের রস নিয়ে ভ্যাক্সিন দেওয়া শুরু হল তারপর। সেটা চলল অনেক বছর। সেই অভিজ্ঞতা অনেক সময় বেশ ভীতিপ্রদ ছিল।

১৮৯৩ সালের বাংলা স্যানিটারি কমিশনার স্বয়ং লিখেছেন— “বাচ্চাটির সঙ্গে তার মা কাঁদতে কাঁদতে শহর বা গ্রামে চলেছেন। বাচ্চার হাতের ফুস্কুড়ি থেকে যতটা সম্ভব রস চেঁচে নিয়ে, তার ঘা-টির ওপর দুদিক থেকে চিমটের মতো হাতের চাপ মেরে আরও রস বের করা ছিল ভাক্সিনকারীদের সাধারণ অভ্যাস। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, এক শহর থেকে আরেক শহর এইভাবে বাচ্চাটিকে কষ্ট দেওয়া চলত। পরে তার হাতে বেদনাদায়ক ঘা হয়ে বহুদিন তা থাকত। এরকম বাচ্চাদের টিটেনাস বা জ্বর, এমনকি স্রেফ ক্লান্তিতে মারা পড়ার ঘটনাও জানা আছে। সুতরাং বাংলার মানুষ যে ভ্যাক্সিন নিয়ে বিরূপ এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বাবা-মায়েরা ভ্যাক্সিনকারীদের কাছে থেকে ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে রাখেন।” (২)

১৮৫০ সাল থেকে এদেশে গরুর গো-বসন্ত গুটির রস থেকে ভ্যাক্সিন দেবার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু বোম্বেতে এই পদ্ধতি চালু হতে বছর কুড়ি লেগেছিল। আর আগের পরিচ্ছেদে আমরা যেমন দেখছি, বিংশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও এই পদ্ধতি অন্তত বাংলায় যথেষ্ট পরিমাণে শুরু হয়নি। এখানে ভ্যাক্সিনকারীরা উঁচুজাতের গরীব বাচ্চার হাতে ভাক্সিন দিয়ে তাকেই ‘সোর্স’ হিসেবে ব্যবহার করতেন। উঁচুজাতের শিশুর রস শরীরে নেবার ব্যাপারে এদেশের উঁচু বা নীচু জাতের মানুষ তত আপত্তি করতেন না। কিন্তু নীচুজাতের রক্তরস উঁচুজাতের লোকেরা নিজের বাচ্চাকে দিতে দিতেন না। অবশ্য ইউরোপীয়রা যে এসব সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন তা বলা যায় না। দেশী টিকাকারদের যখন ভ্যাক্সিনকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল তখন সাহেব ডাক্তাররা মালি বা নাপিত ইত্যাদি জাতের লোকদের সঙ্গে কাজ করা তাঁদের ডাক্তারি পেশার পক্ষে অপমানকর বলে বিরোধিতা করেছিলেন।

আগেকার দেশীয় পদ্ধতির টিকাদাররা ছিল সমাজের নিজের লোক। আর সরকারি আদেশনামায় বলিয়ান ভ্যাক্সিনকারীরা ছিল ভয়ের পাত্র। পাঞ্জাবের একটি সরকারি প্রতিবেদন বলছে, এরা ছিল অসৎ ও নিষ্ঠুর। একটা বাচ্চাকে ভ্যাক্সিনের সোর্স হিসেবে তুলে নিত তারা, তারপর ঘুষ না দিলে রস বের করার নামে অত্যাচার করত। । অন্যদিকে বোম্বেতে ভ্যাক্সিনেশনে এমন অভিযোগ ছিল না বললেই চলে, আর সেখানেই ভ্যাক্সিন সবচাইতে বেশি হয়েছিল।

কুসংস্কারের জন্য ভারতীয়রা ভ্যাক্সিন নিতে চায় নি, উঁচুজাতের হাতের রস-ই কেবল গ্রহণ করে অসুবিধা তৈরি করেছে—এসব সত্যি। তেমনই তাদের ভ্যাক্সিন-বিরোধিতার সত্যিকারের কারণ ছিল।

- ভ্যাক্সিনকারীদের অত্যাচারের কথা আমরা দেখলাম।

- এছাড়া ছিল ভ্যাক্সিন না পাবার সমস্যা। যথেষ্ট পরিমাণে ভ্যাক্সিন সরবরাহ নিশ্চিত করার আগেই ইংরেজরা বহু জায়গায় দেশীয় টিকা তুলে দিয়েছিল। ফলে মানুষের কাছে মনে হচ্ছিল, সরকার তাদের জীবন বিপন্ন করতে চায়। এমন সরকারের দেওয়া ভ্যাক্সিনের ওপর তার ভরসা স্বভাবতই কমেছিল।

- দেশীয় পদ্ধতিতে বিপদ ছিল ঠিকই, কিন্তু তার কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ ছিল না। ঠিকভাবে দেশীয় টিকার নেবার পরে কখনই গুটিবসন্ত হত না। ভ্যাক্সিন নেবার পরেও কিন্তু গুটিবসন্ত হত, এবং সেটা সাহেবরা জানতেন। নেটিভদের সেরকম সন্দেহ একেবারে ছিল না তা নয়।

- ভ্যাক্সিনে কাজ না হবার কারণ মূলত দুটি।

- প্রথমত, আমদানি করা ভ্যাক্সিন অনেক সময়ে দীর্ঘদিন পরে ব্যবহার করা হত, তখন তাদের কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেছে। অনেক পরে ভ্যাক্সিন ঠিকভাবে দীর্ঘসময় সংরক্ষণ করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়।

- দ্বিতীয়ত, দেশীয় ভ্যারিওলেশন একবার দিলেই তা সারা জীবন সুরক্ষা দিত, কিন্তু জেনারের ভ্যাক্সিন একবার দিলে সারা জীবন সুরক্ষা দিত না। এমনকি ইউরোপেও এই ব্যাপারটা পরে বোঝা যায়, ও দ্বিতীয় ‘বুস্টার’ ভ্যাক্সিন চালু হয়। ভারতে সেটা চালু হয়েছে অনেক পরে।

যে ইতিহাস আমরা পড়ি তাতে গুটিবসন্ত থেকে আমাদের রক্ষা করেছিল জেনারের ভ্যাক্সিন, এটা লেখা থাকে। কিন্তু ভ্যাক্সিন দেবার ক্ষমতা আমাদের শাসকদের হাতে ছিল, আর তারা ছিল বিদেশী। ভ্যাক্সিন নিয়ে আমাদের আপত্তি ও সমস্যাগুলি প্রায় সর্বত্র অগ্রাহ্য হয়েছিল। সাহেব প্রশাসক ও সাহেব ডাক্তাররা যতদিন পর্যন্ত নিজেরা ভুল সংশোধন না করতেন ততদিন আমরা নিরুপায় ছিলাম। আমাদের ইতিহাসে এসব লেখা নেই। ইউরোপে ভুল বলে জানা জিনিস এদেশে বহুদিন চলত, শাসকের দয়া হলে ভুল সংশোধিত হত।

টিকাকরণের ইতিহাসের এই ভুল সংশোধনের জন্যও বোধকরি আমরা আজানা কোনো শাসকের দিকে চেয়ে আছি। দাসত্ব কেবল রাজনৈতিক পরাধীনতা নয়, তা শিরায় ঢুকে যাওয়া এক অভ্যাস, একথাটা খুব মিথ্যে নয় বোধহয়।

একদিন করোনা-র ভ্যাক্সিন বেরোবে। আমরা হয়তো জেনারের ভ্যাক্সিনের মতোই অন্যের দয়ায় ভ্যাক্সিন পাব। অথবা পাব না। ভ্যাক্সিনের ইতিহাস হয়তো পুনরাবৃত্তি হবে। প্রথমে ছিল ট্রাজেডি, আমরা গুটিবসন্তে দেখেছি। এবারে দেখব করুণ কৌতুক—নির্বোধকে ভবিষ্যৎ কোনোদিনই ক্ষমা করেনি।

শেষ

তথ্যসূত্র

(১) Vaccination: A History from Lady Montagu to Genetic Engineering. H. Bazin. John Libbey Eurotext 2011, Page 82-83</

(https://books.google.co.in/books?id=orjaA_7sYZQC&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false accessed on 16 May, 2020)

(২) Colonizing the Body – State Medicine and Epidemic disease in Nineteenth-Century India, David Arnold. University of California Press, 1993, page 116-158.