থ্রি-পেরেন্ট আই-ভি-এফ কি এবং কেন?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীপুত্র বা যশোদানন্দন দুনামেই সমপরিচিত। দুজনকেই ‘মা’-এর সম্মান দিয়েছিলেন সমভাবে তিনি। বিজ্ঞানের পরিভাষায় কৃষ্ণ কিন্তু কেবলই দেবকীপুত্র। একেই আমরা জেনেটিক উত্তরাধিকার বলি। তাহলে যশোদা? না ‘নেচার ও নার্চার’-এর বিতর্কে যাওয়া এই লেখার উদ্দ্যেশ্য নয়। বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য অগ্রগতির ফলে এই শতাব্দীতেই কিন্তু এক শিশুর দুই মা হওয়া সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন প্রজননবিদরা। কিভাবে তা সম্ভব আর কেনই বা দুই মায়ের প্রয়োজন তাই বোঝাতেই আমরা আজ three parent IVF নিয়ে দু-চার কথা আলোচনা করব।

১৯৭৮ সালে প্রথম টেস্ট-টিউব শিশুর (লুইজ ব্রাউন) জন্ম হয় উত্তর ইংল্যান্ডের ওল্ডহ্যাম শহরে। ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক বললেও কম বলা হয়। পৃথিবীতে in vitro fertilisation (সংক্ষেপে IVF) নামটি বহুল প্রচলিত হয়। প্রজননবিদ্যার এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ২০১০ সালে নোবেল পুরষ্কারে সম্মানিত হন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট এডওয়ার্ডস্। বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ প্যাটরিক স্টেপটোর সাথে এই গবেষণা করেন তিনি। ১৯৮৮ সালে দেহত্যাগ করায় নোবেলের বিরল সম্মান থেকে বঞ্চিত থাকেন ডঃ স্টেপটো। (মৃত্যুর পরে নোবেল পুরষ্কার দেওয়ার নিয়ম নেই)।

‘Test-tube baby’ কথাটি আর ব্যবহার হয় না-বরং IVF-ই এখন সর্বজনপরিচিত। কথাটি ল্যাটিন– ‘in vitro’-র ইংরাজি তর্জমা হল ‘in glass’ – যা থেকেই ‘test-tube baby’ কথাটি প্রচলিত হয়েছিল। আনুমানিক হিসাবে আজ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ লক্ষ শিশুর জন্ম হয়েছে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে।

IVF কেন করা হয়?

প্রাকৃতিক নিয়মে বাবা-মা যদি সন্তানের জন্ম দিতে অপারগ হন-তখন মায়ের ডিম্বকোষ (ovary) থেকে ডিম্বাণু (ovum) সংগ্রহ করে তার সাথে শুক্রাণুর (sperm) মিলন ঘটানো হয় গবেষণাগারে। সফল গর্ভাধান (fertilisation)-এর ফলে যে ভ্রূণ সৃষ্টি হয় তাকে স্থাপন করা হয় মায়ের জরায়ুতে। উন্নত প্রযুক্তির ফলে IVF-এর সফলতা এখন অনেক বেশী। আমাদের আধুনিক সমাজে এটি এখন সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত। আজকাল বড় একটা কেউ এই নিয়ে মাথা ঘামান না-প্রচুর পরিবারেই এখন এই পদ্ধতিতে সন্তানেরা জন্ম নিচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবেই বড় হচ্ছে। এমনকি অন্য পুরুষের শুক্রাণুর সাহায্যে (donor sperm) গর্ভাধানেও সমাজ নাক বেঁকায় না। এতো গেল পুরনো IVF পদ্ধতি। নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন তাহলে কেন ? এ বিষয়ে জানার আগে জীববিজ্ঞানের গোড়ার দুচার কথা বলে নেওয়া ভাল।

আমাদের দেহের প্রত্যেকটি দেহকোষে ৪৬টি করে ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোজোমের মৌলিক উপকরণ হল DNA – যার মধ্যে আছে আমাদের যাবতীয় জীন। শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে থাকে ২৩টি করে ক্রোমোজোম (যাকে ইংরিজীতে বলে হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ অর্দ্ধেক) – গর্ভাধানের ফলে (অর্থাৎ শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনে) নতুন ভ্রূণে আবার ৪৬টি ক্রোমোজোম হয়ে যায় (ইংরিজীতে যাকে বলে ডিপ্লয়েড)। এই ক্রোমোজোম থাকে কোষের অভ্যন্তরের নিউক্লীয়াসে। ক্রোমোজোমের সংমিশ্রণেরই আর এক নাম যৌন প্রজনন বা sexual reproduction। জীন প্রবাহিত অসুখও কিন্তু এই যৌন প্রজননের ফলে বংশানুক্রমে চলতে থাকে। জীন থেরাপী (অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ জীনকে ত্রুটিমুক্ত জীন দিয়ে প্রতিস্থাপন করা) এখন একটি প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি- কিন্তু এই চিকিৎসা পরের প্রজন্মের উপকারে লাগে না।

জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা এখন জানতে পেরেছি যে আমাদের সব জীন শুধুমাত্র কোষের নিউক্লীয়াসে থাকে না- ১শতাংশ জীন থাকে কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে। (নিউক্লীয়াসের DNA-কে ক্রোমোজোমাল বা সংক্ষেপে cDNA এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার DNA -কে সংক্ষেপে mDNA বলা হয়)। মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ খাবার থেকে শক্তি সৃষ্টি করা যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে পারি। অক্সিজেন আর সরল শর্করা (simple sugar) থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া তৈরী করে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (adenosine triphosphate-ATP) যা হল কোষের শক্তির উৎস। তাছাড়া কোলেস্টেরল্ আর হিম নামের প্রোটিন (হিমোগ্লোবিনের প্রধান উপকরণ) তৈরীতেও মাইটোকন্ড্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এখনকার প্রজন্মের ভাষায় বললে ক্রোমোজোমাল DNA যদি ল্যাপটপের হার্ড-ড্রাইভ হয় তবে মাইটোকন্ড্রিয়ার DNA হল সেই ল্যাপটপের ব্যাটারী। প্রত্যেকটি কোষে থাকে শত-সহস্র মাইটোকন্ড্রিয়া- যারা প্রত্যেকে বহন করে ৩৭টি জীন। কিভাবে মানবশরীরে এল এই মাইটোকন্ড্রিয়া? এবিষয়ে আবার নানা মুনীর নানা মত। বিদগ্ধজনের মতে কোষের অভ্যন্তরে মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রবেশ একটি নিতান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনা-কোটি কোটি বছর আগে আমাদের আদিম কোষ (primitive cell) আক্রান্ত হয় ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা এবং কোনো ভাবে সেই ব্যাক্টেরিয়ার DNA কোষের অভ্যন্তরে তার জায়গা করে নেয়। সেই ব্যাক্টেরিয়ার DNA থেকেই মাইটোকন্ড্রিয়ার উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ার উপস্থিতি কোষকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপাদনে সক্ষম করে তোলে- এবং তার ফলেই নাকি জটিল জীবনের (complex life) সৃষ্টি হয়। সেই আকস্মিক দুর্ঘটনা না ঘটলে পৃথিবীতে প্রাণ হয়তো আণুবীক্ষণিক স্তরেই থমকে যেত!

মাইটোকন্ড্রিয়ার বাহিত DNA বা জীন ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়- কিন্তু এখানেই সমস্যার সূত্রপাত। শুক্রাণুর লেজে অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়া (যা শুক্রাণুকে সাঁতার কাটার শক্তি প্রদান করে) ডিম্বাণুর সাথে মিলনের পরেই ধ্বংস হয়ে যায়, কাজেই ভ্রূণের সব মাইটোকন্ড্রিয়াই আসে ডিম্বাণু অর্থাৎ মায়ের থেকে। নতুন প্রজন্মের নিউক্লিয়াস বাহিত জীন (cDNA) তাই বাবা-মার কাছ থেকে সমপরিমাণে এলেও মাইটোকন্ড্রিয়ার বাহিত জীন (mDNA) আসে শুধুমাত্র মায়ের কাছ থেকে এবং সেই জীন যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে তা সঞ্চারিত হয় সন্তানের মধ্যে এবং কন্যা সন্তানের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মে।

ত্রুটিপূর্ণ মাইটোকন্ড্রিয়ার বাহিত DNA-র ফলে নানা রকমের অসুখ হতে পারে। সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত না করে কয়েকটির নাম জানাই-মাইটোকন্ড্রিয়াল মায়োপ্যাথি, লেবার্স হেরেডিটারি অপটিক নিউরোপ্যাথি (LHON), উল্ফ-পারকিনসন্-হোয়াইট (WPW) সিন্ড্রোম, ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় হল যে অসুখগুলির চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব এবং বহু ক্ষেত্রেই এই অসুখে আক্রান্তদের আয়ু অনেক কমে যায়। পরিসংখ্যান মতে প্রতি ৩০ মিনিটে একজন শিশু জন্ম নেয় যে ১০ বছর বয়সের আগে এই অসুখে আক্রান্ত হবে। প্রত্যেক ২০০ জন মানুষের মধ্যে একজন এই ত্রুটিপূর্ণ জীন বহন করেন।

এই অসুখের সম্বন্ধে আমরা প্রথম জানতে পারি ১৯৬০ সালে কিন্তু অধীন-নির্ণয়ের (under-diagnosis) ফলে এই অসুখগুলির প্রকৃত প্রাদুর্ভাব (prevalence) সম্বন্ধে আমরা এখনও অজ্ঞাত। অল্পবয়সের মারণ রোগ ছাড়াও প্রাপ্তবয়স্কদের অনেক ক্রনিক অসুখেও এই মাইটোকন্ড্রিয়ার ভূমিকা আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সেই দীর্ঘ তালিকার মধ্যে আছে ডায়াবিটিস, উচ্চ-রক্তচাপ জনিত অসুখ, বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার এবং অটিজম্ ইত্যাদি।

যে সমস্ত বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি এই সাংঘাতিক রোগের শিকার হয়েছেন তাঁদের তালিকার মধ্যে আছে চার্লস ডারউইনের নাম। ডারউইনের মাতুল টমাস ওয়েজউড (যাকে ফোটোগ্রাফির জনক বলে মনে করা হয়)ও ছিলেন মাইটোকন্ড্রিয়ার বাহিত রোগে আক্রান্ত। ওয়েজউড মারা যান মাত্র ৩৪ বছর বয়সে। ইদানীংকালের বিশ্বপরিচিতদের মধ্যে আছেন আমেরিকার কিশোর কবি ম্যাথু স্টেপানেক- ডিসঅটোনোমিক মাইটোকন্ড্রিয়াল মায়োপ্যাথিতে আক্রান্ত হয়ে স্টেপানেক মারা যান ২০০৪ সালে- চতুর্দশ জন্মদিনের একমাস আগে। স্টেপানেক মোট ছটি কবিতার বই লেখেন এই স্বল্পজীবনে-এবং সবগুলি বই-ই নিউ ইয়র্ক টাইম্সের বেস্ট সেলার লিস্টে তাদের জায়গা করে নেয়। স্টেপানেকের বোন ও দুই ভাই ও শৈশবেই এই মারণ রোগের শিকার হন। বলাই বাহুল্য যে ম্যাথু স্টেপানেকের মা এই ত্রুটিপূর্ণ মাইটোকন্ড্রিয়া বাহিত DNA বহন করেন- কিন্তু তাঁর রোগ নির্ধারণ হয় চারটি সন্তানের জন্মের পরে ।

বহু বছর ধরেই তাই বিজ্ঞানীরা এই দুরারোগ্য ব্যাধির থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করে চলেছেন। আধুনিক প্রযুক্তি এক বিরাট আশার আলো দেখিয়েছে ‘থ্রি-পেরেন্ট-আইভিএফ’ পদ্ধতির সাহায্যে। কি এই পদ্ধতি-সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক ।

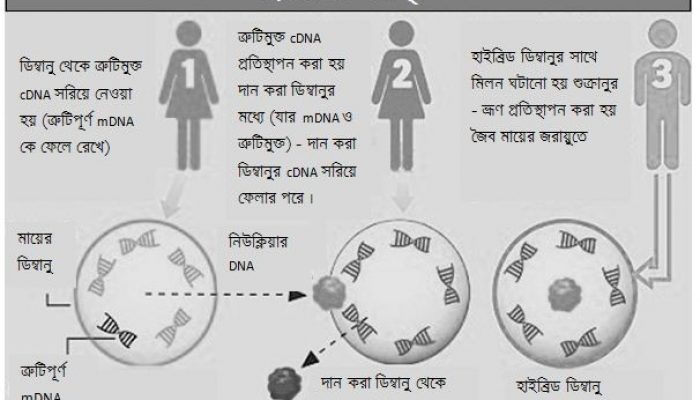

ত্রুটিপূর্ণ মাইটোকন্ড্রিয়া বাহক নারীর ডিম্বাণু থেকে নিউক্লীয়াস বের করে নেওয়া হয় (সেই নারীর নিউক্লীয়াসের DNA বা (cDNA) তে কোন ত্রুটি নেই) – সেই নিউক্লীয়াস স্থাপন করা হয় দান করা ডিম্বাণুর মধ্যে (যার নিউক্লীয়াসও বার করে নেওয়া হয়েছে)। বলাই বাহুল্য- যে নারী ডিম্বাণু দান করেছেন তার মাইটোকন্ড্রিয়া যেন ত্রুটিমুক্ত হয়। এর ফলে তৈরী হল এক নতুন হাইব্রিড ডিম্বাণু- যার নিউক্লীয়াস (cDNA) এসেছে এসেছে সন্তানের জৈব মায়ের (biological mother) কাছ থেকে- কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়া সমেত কোষের অংশ এসেছে দাতা (donor) মায়ের কাছ থেকে। এই ডিম্বাণুর সাথে গবেষণাগারে মিলন ঘটানো হয় জৈব পিতার শুক্রাণুর-এবং তার ফলে সৃষ্ট ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করা হয় জৈব মায়ের জরায়ুতে।

এই পদ্ধতি কতটা নিরাপদ?

Assisted conception-এর বিষয়ে যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে আছেন। থ্রি-পেরেন্ট IVF-এর গবেষণাতেও পুরোভাগে আছে উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিজ্ঞানীদের মতে এর ফলে “ডিজাইনার শিশু” তো তৈরী করা হচ্ছে না- শুধুমাত্র ত্রুটিপূর্ণ ব্যাটারী বদলে ফেলা হচ্ছে। ১৯৮৩ সাল থেকে গবেষণাগারে এই পদ্ধতিতে ইঁদুরের প্রজনন করা হয়েছে- এবং পদ্ধতিটি নিরাপদ বলেই জানা গেছে। কিন্তু মানুষের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান এখনো খুবই সীমাবদ্ধ কারণ গবেষণার উদ্দেশ্যে মানবভ্রূণকে গবেষণাগারে ১৪ দিনের বেশী রাখাটা এখনো অনৈতিক। আমরা এখনো জানি না mDNA এবং cDNA-র মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) ফল। প্রথম IVF শিশুর জন্মের আগেও নানা আশংকা ছিল বিজ্ঞানীদের মনে- গত তিরিশ বছরে সেই আশংকা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে । কিন্তু তিন সৃজনকারীর অবদানে প্রথম শিশুটি না জন্মানো পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীসমাজের আশংকার সম্পূর্ণ নিরসন সম্ভব নয় ।

এই পদ্ধতির নৈতিকতা নিয়েও দু-চার কথা উঠেছে । যে শিশুর জন্ম হল তার সামাজিক পরিচিতি কি হওয়া উচিত? সেই শিশুর 1% জিন এসেছে দান করা ডিম্বাণু থেকে- কাজেই সেই শিশুর কতটা অধিকার আছে দ্বিতীয় মাকে জানার?এই মায়েরই বা কতটা দাবী থাকতে পারে সেই শিশুর উপর?

গর্ভাধান ও ভ্রূণতত্ত্ব আইন (১৯৯০)-এর সংশোধন করা হয় ২০০৮ সালে যুক্তরাজ্যে। মাইটোকন্ড্রিয়া বাহিত অসুখের প্রতিরোধে এই প্রযুক্তিবিদ্যা অনুমতি পায় (শুধুমাত্র গবেষণার উদ্দেশ্যে)। হিউম্যান ফার্টিলাইজেশন এন্ড্ এম্রাওলজি অথরিটি (HFEA) ২০১১ সালে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সেই পরামর্শের ফলাফল পেশ করেন। যুক্তরাজ্য সরকার এখন এই বিষয়ে জনসাধারণের পরামর্শ গ্রহণ করতে চাইছেন। আমরাও তাই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকব নানা দূরারোগ্য মারণ রোগের প্রতিকারের আশায়।