না, মহাভারত বলছে অভিমন্যু বেরিয়ে আসতে পারেন নি। মাতৃগর্ভের ভেতর থেকে তিনি শুধু প্রবেশ প্রক্রিয়াটি শিখেছিলেন৷ চক্রব্যূহ ভেদ করে আসা শেখা হয় নি আর।

ভেন্টিলেটর থেকে রোগীকে মুক্ত করে আবার স্বচেষ্টায় শ্বাস নিতে সক্ষম করার প্রক্রিয়াটিও প্রায় একই রকম জটিল। একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক, মেশিনের সঙ্গে জুড়ে যেতে সময় লাগে অল্প,কিন্তু মেশিন থেকে ছাড়া পেতে কেন এত সময় লাগে।

নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন সম্বন্ধে তার আগে একটু জানা প্রয়োজন। সহজ ভাষায় এটি হল মাস্কের সাহায্যে চাপ দিয়ে শরীরের অক্সিজেন ঢোকানোর প্রক্রিয়া। সেই ১৭৮০ সালেই চশ্যর নামে এক বিজ্ঞানীর মাথায়ও এসেছিল। তিনি হারমোনিয়ামের বেলোর মত (হাপরের মতো) একটি যন্ত্র দিয়ে হাওয়ার চাপ তৈরি করে মাস্কের সাহায্যে পাঠিয়েওছিলেন পরীক্ষামূলক ভাবে, তবে কুকুরের ওপরে। কিন্তু চাপ অত্যধিক হবার জন্য বেচারা প্রাণীগুলির ফুসফুসের পর্দা ফেটে গেল। বোঝা গেল যে হাওয়া পাঠাবার উন্নত প্রযুক্তি চাই।

১৯৪০ এর পর থেকেই চিকিৎসকরা মানুষের ওপরেই এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রয়োগের চেষ্টা করে চলেছেন। ইউরোপে যেমন হয়েছে আয়রন লাং এর উদ্ভাবন, তেমনই আমেরিকাতেও প্রথম যে তথ্যসমৃদ্ধ রেকর্ড পাওয়া যায়, তা হল নিউ ইয়র্কের বেলভিউ হাসপাতালের একদল চিকিৎসক ও এনাস্থেসিওলজিস্টদের প্রচেষ্টা। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডা. মোটলি। কিছু শিশু যারা জন্মের পর মেকোনিয়াম এসপিরেশনে শ্বাসকষ্টে ভুগছিল তাদের ওপর এবং নিউমোনিয়া, পালমোনারি ইডিমা, হাঁপানি ইত্যাদি রোগীদের ওপর প্রয়োগ করে কিছু উন্নতি দেখা গেল বটে।

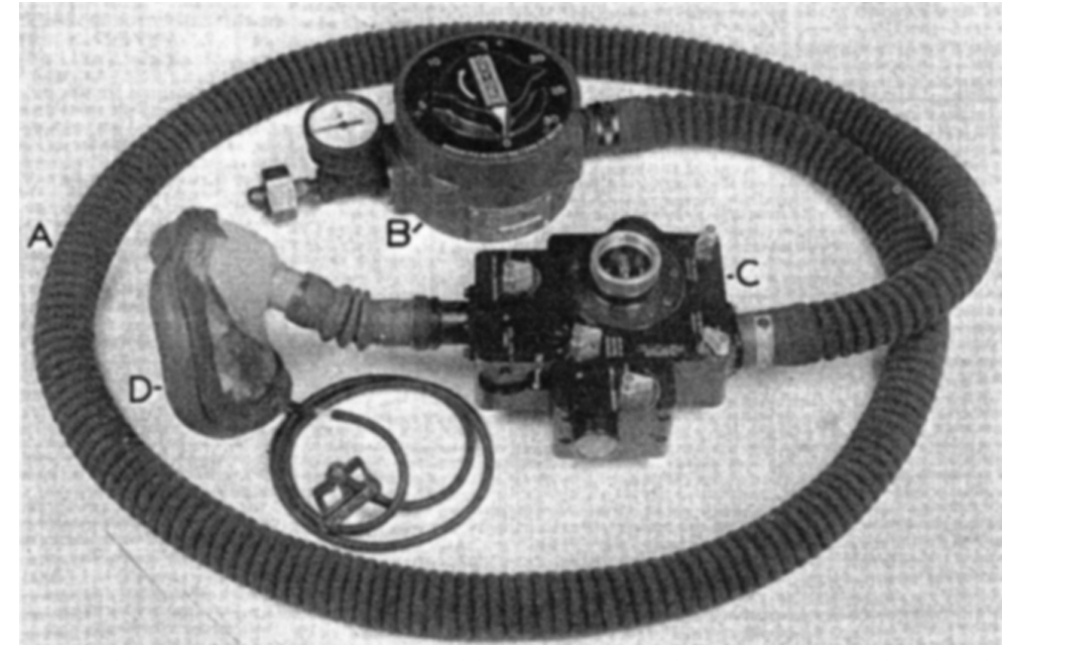

মোটলির টিমের যন্ত্রের ছবিঃ

কিন্তু ইতিমধ্যে পোলিও মহামারী এসে জট পাকিয়ে দিলে অবস্থার। পক্ষাঘাত হয়ে মাংসপেশি অবশ হয়ে গেলে কি করা যাবে ভেবে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপরেই তো ইবসেনের সেই শ্বাসনালীতে টিউব ঢুকিয়ে ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনের যুগান্তকারী ক্রিয়াকলাপ। (প্রথম পর্ব দেখতে অনুরোধ করছি)

ডাক্তাররা শ্বাসনালীর টিউব আর ভেন্টিলেটরের নানান সেটিং নিয়ে কোন রোগে কি প্রয়োগ হবে এই নিয়ে বেশ বছর কুড়ি-তিরিশ মগ্ন হয়ে রইলেন। নন ইনভেসিভ মাস্ক আর মেশিন দুয়োরানীর মত ইতি-উতি হাঁপানি, সিওপিডি আর অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ এপনিয়া (OSA) তে ব্যবহার হতে থাকল। তবে তারই মধ্যে ওতেও কিছু নতুন সংযোজন আর সংশোধন হল। বাই- লেভেল পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার বা যাকে চলতি ভাষায় আমরা ‘বাইপ্যাপ’ (BIPAP) বলে থাকি, অথবা কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার/ সি-প্যাপ (CPAP) – এগুলি আর কিছুই নয়, নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন মেশিনের এক এক ধরনের সেটিং। এক এক ধরনের অসুখে এক এক রকম ব্যবহার।

যত উন্নতি আসে ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে, ততই এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্ট জীবাণুর সংক্রমণ এবং ফুসফুসে সোজাসুজি হাওয়ার চাপ লাগায় কোষ ও কলার অভ্যন্তরীণ ক্ষতি এই দুটি জটিলতা বেড়ে চলতে লাগল। দ্বিতীয় জটিলতাটি কাটানোর জন্য প্রযুক্তি এবং মেশিনের সেটিং-এ পরিবর্তন আনা যেতে পারে। সেই চেষ্টা ও রিসার্চ চলছে নিরন্তর। কিন্তু রেসিস্টেন্ট জীবাণু সংক্রমণ এতটাই চিন্তাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে এখন ভেন্টিলেশনের কনসেন্ট নেওয়ার আগে এই জটিলতাটির সম্বন্ধে রোগী ও আত্মীয়কে ওয়াকিবহাল করে রাখা জরুরি ।

এই অবস্থায় কিছু কিছু অসুখে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন আগে,অর্থাৎ প্রথম পছন্দ হিসেবে প্রয়োগ করার কথা বলছেন চিকিৎসকরা –

১) সিওপিডি

২) হার্ট ফেলিওরে হওয়া পালমোনারি ইডিমা।

৩) ট্রান্সপ্লান্ট রোগী বা ইমিউনোকম্প্রোমাইজড রোগী যাদের ইনফেকশনের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।

৪) যে সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে শ্বাসনালীতে টিউব পরানোর প্রক্রিয়া এবং ইনিভেসিভ ভেন্টিলেশনে কনসেন্ট নেই।

* মনে রাখতে হবে অচেতন অথবা ভীষণ উত্তেজিত রোগী, ভীষণ রকমের স্থূলকায়, পেটে মুখে বড় অস্ত্রোপচার হওয়া, মুখে আঘাত পাওয়া বা মুখমন্ডল আগুনে পুড়ে যাওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে মাস্কের সাহায্যে ভেন্টিলেশন দিতে নিষেধ করা হয়।

* নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনের প্রয়োগ করে যদি শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হয়, তাহলে শ্বাস নালীতে টিউব পরিয়ে ইনিভেসিভ ভেন্টিলেশনের সিদ্ধান্ত নিতেও যেন দেরি না হয়।

আধুনিক সময়ে আর একটি ক্ষেত্রে এই নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনের প্রয়োগ খুব কাজে দিচ্ছে। ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন থেকে বের করার প্রক্রিয়ায়, যাকে বলে উইনিং (Weaning)।

উইনিং আসলে কি?

ধীরে ধীরে মাতৃদুগ্ধ থেকে শক্ত আহারে যেমন শিশুকে অভ্যাস করাতে হয়, ঠিক তেমন ভাবেই ভেন্টিলেশনের সাহায্য ছাড়া রোগীকে সক্রিয় ও সক্ষম ভাবে শ্বাস নেওয়ার অবস্থায় ফেরানোর প্রক্রিয়াই হল Weaning. এর দুটি মুখ্য উপাদান। ১) মেশিন থেকে বিচ্ছিন্ন করা ( Liberation)

২) শ্বাসনালী থেকে টিউব বের করে দেওয়া (Extubation)

ঠিক যে মুহুর্তে রোগীকে টিউব পরিয়ে, ঘুমের ও ব্যথার ওষুধের সাহায্যে শান্ত রেখে ভেন্টিলেশনে রাখা হল, ইনটেন্সিভ কেয়ারের ডাক্তাররা তখন থেকেই ভাবনা চিন্তা করতে থাকেন কিভাবে রোগীকে ভেন্টিলেশন থেকে মুক্ত করা যাবে।

যে যে বিষয় গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় –

-প্রথমতঃ যে অবস্থাটির জন্য রোগী ভেন্টিলেশনে গেল,সেই অবস্থার উন্নতি হওয়া। অর্থাৎ নিউমোনিয়া হলে রোগীর সংক্রমণের প্রকোপ এন্টিবায়োটিক এর প্রভাবে কমে যাওয়া। অথবা স্ট্রোক হয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া রোগীর জ্ঞান ফিরে আসা ও সচেতন হওয়া। হার্ট ফেলিওরে হওয়া পালমোনারি ইডিমা চিকিৎসার সাহায্যে কমে যাওয়া, সিওপিডি রোগীর জমে থাকা কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি।

-দ্বিতীয়তঃ রোগীর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা, শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের মাত্রা এবং মাংসপেশি ও স্নায়ুর শক্তি পর্যাপ্ত হওয়া।

-তৃতীয়তঃ রোগীর ক্লিনিকাল, ভেন্টিলেটরের নিজস্ব কিছু ডেটা এবং কিছু ল্যাবরেটরি মাপকাঠি মিলিয়ে কয়েকটি স্কোরিং সিস্টেম অনুযায়ী রোগীর স্কোর পর্যাপ্ত হওয়া৷

এই সমস্ত কিছু বা এর মধ্যে বেশির ভাগটাই ঠিক থাকলে, প্রথমে রোগী ভেন্টিলেটর মেশিনের সাহায্য ছাড়া বা মেশিনের অত্যন্ত কম সাহায্যে, গলায় টিউব থাকা অবস্থাতেই, সক্রিয় ভাবে স্বয়ং শ্বাস নিতে পারছেন কিনা দেখা হয় ( Spontaneous breathing trial)। যদি এই পরীক্ষা সফল হয়, এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার ( Vitals) অবনতি না হয়, তাহলে গলা থেকে টিউবটি বের করে নেওয়া হয় (Extubation)।

কিছু কিছু স্নায়ুদৌর্বল্যের রোগ ও বুকের মাংসপেশির দুর্বলতার জন্য প্রথমে মাপকাঠিগুলি ঠিক থাকলেও অনেক সময় সক্রিয় ভাবে শ্বাস নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে রোগী। তখন কাজে দেয় এই নন- ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন বা তথাকথিত বাইপ্যাপ বা সি-প্যাপ মেশিন। ক্লান্ত রোগী মাস্কের সাহায্যে পজিটিভ প্রেশারের সাহায্য পান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইনটেন্সিভিস্ট রোগীর অবস্থা দেখে এরকম সিদ্ধান্তও নিতে পারেন যে, টিউব বের করে দিয়ে রোগীকে তৎক্ষনাৎ বাইপ্যাপ বা সিপ্যাপ মেশিনে মাস্ক দিয়ে অক্সিজেন দিতে।

আধুনিক ভেন্টিলেটরগুলি ইনভেসিভ, নন-ইনভেসিভ, দু রকম Mode এ ই কাজ করতে পারে।

ট্রাকিওস্টোমি( Tracheostomy) কি?

সহজ ভাষায়, গলায় ফুটো করে শ্বাসনালীতে টিউব ঢোকানো। প্রধানতঃ স্ট্রোকের রোগীর ক্ষেত্রে ও গুলেন -বেরি সিন্ড্রোম ইত্যাদি রোগে, নিউরো সার্জারি হওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ভেন্টিলেশনের দরকার (সাত দিনের বেশি) পড়ে। সে ক্ষেত্রে ট্রাকিওস্টোমি করে রোগীর মুখের ভেতর দিয়ে ঢোকানো টিউবটি খুলে, শ্বাসনালীতে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও দীর্ঘস্থায়ী টিউব দেওয়া হয়। গলার, জিভের মাংসপেশির দুর্বলতা থাকলে ঢোক গেলা বা কাশির ক্ষমতা থাকে না। ট্রাকিওস্টোমি শ্বাসনালী উন্মুক্ত রাখা এবং পরিষ্কার রাখাতে (Tracheal toileting) সাহায্য করে।

সুতরাং যে রোগীকে ভেন্টিলেশন থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেছে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে টিউব বের করা যায়নি,তাদের ক্ষেত্রে ট্রাকিওস্টোমি, উইনিং-এর এক টি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

ট্রাকিওস্টোমি থাকা অবস্থায়, রোগীকে রিহ্যাবিলিটেশন ও ফিজিওথেরাপি করানো হয়। ধীরে ধীরে গলার ও জিভের মাংসপেশির জোর ফিরলে,খাবার খেতে দেওয়া হয়। কিছু কিছু মাপকাঠি দেখে একসময় ট্রাকিওস্টোমি টিউব বের করে নেওয়া হয়। ট্রাকিওস্টোমি টিউবে স্পিকিং ভালভ থাকলে, টিউব থাকা অবস্থায় রোগী কথাও বলতে পারে।

ভেন্টিলেটর এসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া বা VAP কি? VAP হলে কি মৃত্যু নিশ্চিত?

হাসপাতাল বিশেষে পরিসংখ্যানের তারতম্য হয়। তবে মোটের ওপর দেখা গেছে দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকার জন্য যে সংক্রমণগুলি হয়, তার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে নিউমোনিয়া। আর এর মধ্যে ভেন্টিলেটরে থাকা রোগীরাই প্রায় ৮০% ।

ডাক্তার দের বড় কষ্টের কারণ এটি। কি করে বোঝানো যায় আত্মীয় পরিজনদের, যে নিউমোনিয়ার জন্যই ভেন্টিলেটরে দিয়েছিলাম, এখন সেই ভেন্টিলেটরে দেবার জন্যই নিউমোনিয়া হয়ে গেছে!!

কারণ কি?

১) অনেক নষ্টের গোড়া ঐ শ্বাসনালীর টিউবটা। ওটা কে পরিষ্কার রাখতে হয়,সাকশন করতে গেলে, তখন জীবাণু ঢোকে। ওর চারদিকে শরীরের ভেতরে ব্যাকটেরিয়া র কলোনি তৈরি হয়। এন্টিবায়োটিক এর আঘাত পেতে পেতে যে ব্যাকটেরিয়া আমাদের বন্ধু ছিল এককালে, তারাই এখন বেঁকে বসেছে।রুগ্ন শরীরে তারাই সংক্রমণ করে।

এছাড়া আছে ক্লেবসিয়েলা, এসিনেটোব্যাক্টর ই.কোলাই, সিউডোমোনাস,স্ট্যাফাইলোকক্কাস ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অদৃশ্য শত্রু। আর তাছাড়া মুখের জমা ব্যাকটেরিয়া। টিউবের পাশ দিয়ে যতটুকু ফাঁক পায়, তাতেই ভেতরে চলে যায়।

২) চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় বা ভেন্টিলেশনে যাবার আগে অলরেডি পাকস্থলীর ক্ষরণ, লালা ইত্যাদি ফুসফুসে ঢুকে সংক্রমণ করে।

৩)শ্বাসনালীর যতটুকু অংশে টিউব থাকে সেই অংশের টিউব আর নালীর ভিতরের দেওয়ালের মাঝে বাসা বাঁধে ব্যাকটেরিয়া, তাকে টেনে বার করার উপায় খুব কম।

উপায় কি তা বলে কিছুই নেই?

১) ICU তে সংক্রমণ কম করার প্রধান উপায় হল – -স্বাস্থ্যকর্মীদের হাত পরিষ্কার রাখা ও ধোওয়া। একেবারে নিয়ম মেনে, ধাপে ধাপে, প্রত্যেক রোগীকে ছোঁয়ার আগে ও পরে।

– ICU তে ভিজিটর এর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। কিছু ক্ষেত্রে একেবারেই ওয়ার্ডে না ঢোকা।

-রোগীর মুখ যথা সম্ভব পরিষ্কার রাখা। মাউথ ওয়াশের ব্যবহার ও ওরাল কেয়ার খুব ই গুরুত্বপূর্ণ।

২)রোগীকে ৩০ ডিগ্রি অবস্থায় হেলান দিয়ে শুইয়ে রাখা। এতে দেখা যায়, পেটের ক্ষরণ ফুসফুসে যেতে পারে না।

৩) সাব-গ্লটিক ক্ষরণ অর্থাৎ ঐ টিউব আর নালীর মধ্যবর্তী ক্ষরণ কে টেনে বার করার জন্য নতুন উন্নত টিউব আবিষ্কার ও হয়েছে।

চিকিৎসা?

এন্টিবায়োটিক। কালচার রিপোর্ট দেখে উপযুক্ত এন্টিবায়োটির সুচারু রূপে প্রয়োগ।

এন্টিবায়োটিক স্টিউয়ার্ডশিপ।

ডাক্তারের সদুপদেশ ছাড়া, দোকানে গিয়ে ওভার দ্য কাউন্টার এন্টিবায়োটিক খেয়ে ব্যাকটেরিয়াদের রেসিস্টেন্ট বানিয়ে ছেড়েছে আমাদেরই শরীর। আর সেই ডাক্তার যিনি ভাইরাল ডায়েরিয়া বা সর্দি কাশিতেও এন্টিবায়োটিক লিখে দিয়েছেন, তাঁকেও এর দায় নিতে হবে। এই নিয়ে নিশ্চয়ই এই পোর্টালে আরো লেখা পাবেন।

ফলাফল?

১) মৃত্যুর হার ৩০% থেকে ৬০% এর মধ্যে ।

২) ভেন্টিলেটর থেকে বার করার সময়, উইনিং প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হয়ে যাওয়া।

৩) দীর্ঘমেয়াদী এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারে অন্যান্য অঙ্গগুলির ক্ষতি, বিশেষ করে কিডনি।

৪) ICU তে থাকার জন্য স্নায়ু ও মাংসপেশির দৌর্বল্য। ঘুমের ও ব্যথা উপশমকারী ওষুধ, প্যারালাইজিং এজেন্ট, স্টেরয়েড ও কিছু এন্টিবায়োটিক এর জন্য দায়ী।

এই সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত রোগী ভেন্টিলেশন থেকে সফল ভাবে বেরিয়ে এলে তা একজন ডাক্তারকে যে তৃপ্তি দেয়, সেই তৃপ্তির সাথে পৃথিবীতে খুব কম অনুভূতিরই তুলনা করা যায়।

পরবর্তী ও শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করব, ভেন্টিলেটরে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচের বোঝা ও কিছু আইনগত জটিলতা নিয়ে। ‘ব্রেন ডেথ’ সম্বন্ধে কিছু জানতে হবে তার জন্যে।