- জীবাণুনাশক-প্রতিরোধী জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ সাধারণ চিকিৎসায় সারছে না, ফল—ভোগান্তি, অনেক সময় মৃত্যু।

- যক্ষ্মার জীবাণুর বিরুদ্ধে যখন সাধারণ যক্ষ্মার ওষুধ কাজ করে না, তখন সে জীবাণুর সংক্রমণে হয় বহু ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা (multidrug-resistant tuberculosis বা MDR-TB)। এ ধরনের যক্ষ্মায় প্রতি বছর আক্রান্ত হচ্ছেন ৪ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ, মারা যাচ্ছেন ১ লক্ষ ৫০ হাজার।

- যে সব দেশে ম্যালেরিয়া সারা বছর লেগে থাকে, সে সব দেশে ব্যাপক ভাবে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর বিরুদ্ধে ক্লোরোকুইন ও সালফাডক্সিন-পাইরিমেথামিন-এর মত পুরোনো ম্যালেরিয়ার আর কাজ করছে না।

- হাসপাতালে অন্য কারণে ভর্তি থাকাকালীন রোগীরা এমন সব জীবাণুতে সংক্রামিত হচ্ছেন, যাদের বিরুদ্ধে অনেক দামী জীবাণুনাশকও কাজ করে না।

–এসব ঘটনার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী জীবাণুনাশকের অযথা ও অযৌক্তিক ব্যবহার। যার ফলে প্রতিরোধী জীবাণু তৈরী হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে আর বেঁচে থাকছে।

জীবাণু মারার ওষুধ সম্পর্কে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য জীবাণুনাশকের ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে জানানো যাতে এসব বিপদ যথাসম্ভব এড়ানো যায়।

ইতিহাসের পাতা থেকে

প্রাগ-ঐতিহাসিক কালে গ্রীকরা কৃমি মারার জন্য পুরুষ ফার্ন ব্যবহার করতেন, আজটেকরা ব্যবহার করতেন চিনোপোডিয়াম (chenopodium)। হিন্দুরা কুষ্ঠের চিকিৎসা করতেন চালমুগরা দিয়ে। ঘা শুকোতে ঘায়ে ছত্রাক লাগানো হত কয়েক শ’ বছর ধরে। ষোড়শ শতাব্দীতে সিফিলিসের চিকিৎসায় পারদের ব্যবহার শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ম্যালেরিয়ায় সিঙ্কোনা গাছের ছাল ব্যবহার করা শুরু হয়। কিন্তু জীবাণু মারার ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার শুরু হয় আরও পরে।

জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিক (১৮৫৪-১৯১৫) দেখেন কোষকলার আণুবীক্ষণিক প্রস্তুতিতে এনিলিন রং (aniline dyes) জীবাণুগুলোকে রং করে এবং কোষকলার ক্ষতি না করে কেবল জীবাণুগুলোকে মারতেও পারে। তিনি সিফিলিসের প্রথম ওষুধ সালভারসান আবিষ্কার করেন। রঞ্জক থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ পামাকুইন ও মেপাক্রিন আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩৫-এ প্রথম সালফোনামাইড প্রন্টোসিল কাজে লাগানো হয়। সন্তানজন্মের পর প্রসূতির জীবাণুসংক্রমণে, নিউমোনিয়ায় ও মেনিঞ্জাইটিসে সালফোনামাইডগুলোকে চমকপ্রদ কাজ করতে দেখা যায়।

১৯২৮-এ হঠাৎ করে আলেক্সান্ডার ফ্লেমিং দেখেন যে পেনিসিলিয়াম ছত্রাক জীবাণুর বংশবৃদ্ধি আটকাতে পারছে। ১৯৩৯-এ হাওয়ার্ড ওয়াল্টার ফ্লোরি আর আর্নেস্ট বরিস চেন এন্টিবায়োটিক নিয়ে এক গবেষণা চালাচ্ছিলেন। এন্টিবায়োটিক মানে—জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ যা অন্য জীবাণুকে মারে বা তার বংশবৃদ্ধি রোধ করে। এই গবেষণা করতে গিয়ে পেনিসিলিয়াম ছত্রাক থেকে পেনিসিলিনের আবিষ্কার।

এন্টিবায়োটিক আর এন্টিমাইক্রোবিয়াল

আগেই বললাম এন্টিবায়োটিক (antibiotic) মানে—জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ যা অন্য জীবাণুকে মারে বা তার বংশবৃদ্ধি রোধ করে। অর্থাৎ এন্টিবায়োটিক প্রাকৃতিক পদার্থ। এখন কিন্তু জীবাণু মারার ওষুধ হিসেবে যে সব ব্যবহৃত হয় তাদের অধিকাংশই হয় পুরোপুরি কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক পদার্থে বড় ধরনের রাসায়নিক অদল-বদল করে তৈরী। এদের সবাইকে মিলে যদি এন্টিমাইক্রোবিয়াল (antimicrobial) নামে ডাকা হয়, তাহলে সংজ্ঞার বিশুদ্ধতা থাকে। কিন্তু মানুষ সব ধরনের জীবাণুনাশককেই এন্টিবায়োটিক বলেন সাধারণত। বাংলায় অসুবিধা নেই এন্টিবায়োটিক বা এন্টিমাইক্রোবিয়াল দুইয়েরই বাংলা জীবাণুনাশক।

জীবাণুনাশকের শ্রেণীবিভাগ

কোন ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে তার ওপর নির্ভর করে জীবাণুনাশকগুলোকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ—

- ব্যাক্টেরিয়া-রোধী ওষুধ (antibacterial)

- ভাইরাস-রোধী ওষুধ (antiviral)

- ছত্রাক-রোধী ওষুধ (antifungal)

- প্রোটোজোয়া-রোধী ওষুধ (antiprotozoal)

- কৃমিনাশক ওষুধ (anthelminthic)

কোনও কোনও ওষুধ অবশ্য একাধিক ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। যেমন—মেট্রোনিডাজল (metronidazole)। মেট্রোনিডাজোল অবাত শ্বসনে বেঁচে থাকা কিছু ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধেও কাজ করে, আবার কিছু প্রোটোজোয়ার বিরুদ্ধেও কাজ করে।

ব্যাক্টেরিওস্ট্যাটিক ও ব্যাক্টেরিসিডাল

জীবাণুনাশককে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় আরেক ভাবেও।

ব্যাক্টেরিওস্ট্যাটিক ওষুধগুলো ব্যাক্টেরিয়ার বংশবৃদ্ধি রোধ করে। এদের উদাহরণ হল—সালফোনামাইড, টেট্রাসাইক্লিন ও ক্লোরামফেনিকল।

ব্যাক্টেরিসিডাল ওষুধগুলো ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করে। এদের উদাহরণ—পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিন, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, আইসোনিয়াজিড, রিফামপিসিন।

এই শ্রেণীবিভাজন অবশ্য আজকাল খুব বেশী ব্যবহার করা হয় না, কেন না দেখা যায় বেশীর ভাগ ব্যাক্টেরিওস্ট্যাটিক ওষুধই বেশী ঘনত্বে, বিশেষ কিছু অবস্থায় ও কিছু ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাক্টেরিসিডাল-এর মত কাজ করে।

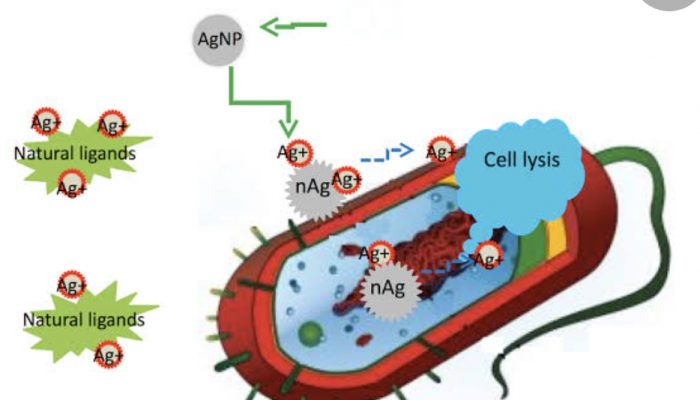

জীবাণুনাশক কি ভাবে কাজ করে?

মনে রাখবেন— কেবল জীবাণুনাশকে আমরা জীবাণু-সংক্রমণ থেকে সেরে উঠি, ব্যাপারটা এমন নয়। শরীরের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা ও জীবাণুনাশক একসাথে মিলে কাজ করে উদ্দেশ্য-সাধন করে।

জীবাণুকোষের নানা জায়গায় বিভিন্ন জীবাণুনাশক কাজ করতে পারে—

- পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিন,ইত্যাদি কাজ করে কোষের দেওয়ালে।

- ফ্লুকোনাজোল, মাইকোনাজোল, ইত্যাদি কাজ করে সাইটোপ্লাসমিক পর্দার ওপর।

- ক্লোরামফেনিকল, এরিথ্রোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, ইত্যাদি জীবাণুকোষে প্রোটিন-সংশ্লেষে বিঘ্ন ঘটায়।

- কুইনোলোন, মেট্রোনিডাজোল, রিফামপিসিন, সালফোনামাইড, ট্রাইমেথোপ্রিম, ইত্যাদি আবার নানা ভাবে নিউক্লিক এসিড বিপাকে বাধা ঘটায়।

জীবাণুনাশক ব্যবহারের নীতিমালা

সাধারণ

- কেবল তখনই জীবাণুনাশক ব্যবহার করা উচিত, যখন তা ব্যবহার করলে লাভ হবে এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত।

- দুধরনের জীবাণুনাশক আছে—কম বিস্তৃতির (narrow spectrum), যে গুলো নির্দিষ্ট কম কিছু জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে এবং বড় বিস্তৃতির (broad spectrum), যেগুলো অনেক ধরণের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। কি জীবাণুতে সংক্রমণ হয়েছে তা জেনে বা আন্দাজ করে কম বিস্তৃতির জীবাণুনাশক ব্যবহার করা উচিত।

- সাধারণ ভাবে একাধিক জীবাণুনাশক একসঙ্গে ব্যবহার না করে একটা ব্যবহার করা উচিত।

- জীবাণুনাশকের মাত্রা ততটা বেশী হওয়া চাই যাতে তা কার্যকরী হয় এবং জীবাণুকে ওষুধ প্রতিরোধ তৈরী করতে না দেয়। আবার মাত্রা যেন এমন না হয় যাতে বিষক্রিয়া হয়।

জীবাণুসংক্রমণের চিকিৎসা

- কোন জীবাণুনাশক দেবেন তা কালচার-সেন্সিটিভিটি পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভর করে ঠিক করা ভাল।

- কালচার-সেন্সিটিভিটির সুযোগ না থাকলে সেই অঞ্চলে এ ধরনের জীবাণুসংক্রমণ কোন জীবাণু থেকে হয় এবং তা কোন কোন ওষুধে প্রতিরোধী—এই তথ্যের ভিত্তিতে ওষুধ নির্বাচন করা উচিত।

- যত কম দিন সম্ভব জীবাণুনাশক দেওয়া উচিত। সাধারণ ভাবে ৭ দিনের বেশী নয়। কোন ক্ষেত্রে যদি প্রমাণ থাকে যে কম দিনে অসুখ সারবে না তাহলে অবশ্য কথা আলাদা। (যেমন যক্ষ্মা-সংক্রমণ, এতে ন্যূনতম ৬ মাস ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।

জীবাণু-সংক্রমণ ঠেকাতে জীবাণুনাশকের ব্যবহার

এমনটা করা হয় অপারেশনের আগে, কখনও কখনও দাঁত তোলার আগে। এসব ক্ষেত্রে

- কোন জীবাণু দিয়ে সংক্রমণ হতে পারে সে সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তিতে জী্বাণুনাশক নির্বাচন করতে হয়।

- যত কম দিন ব্যবহার করা যায় তত ভাল। অপারেশনের সময় জীবাণুসংক্রমণ ঠেকাতে অপারেশন চলাকালীন জীবাণুনাশকের মাত্র একটা মাত্রা দেওয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। যদি বেশী দিন জীবাণুনাশক দিলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে লাভ হবে এমন প্রমাণ থাকে তাহলে অবশ্য বেশী দিন ব্যবহার করা যায়।

প্রতিরোধী জীবাণুর সমস্যা আজ সারা বিশ্বের সমস্যা। নানা দেশ নানা ভাবে এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছে । আমাদের দেশে তেমন কোনও কার্যকরী উদ্যোগ চোখে পড়ে না—না সরকারের দিক থেকে, না আইএমএ-র মত ডাক্তারদের পেশাগত সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে।

ডাক্তারদের জীবাণুনাশকের ব্যবহার সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার, বিভিন্ন জীবাণুসংক্রমণে আদর্শ চিকিৎসা নির্দেশিকা (standard treatment guidelines) কি হবে সেগুলো তৈরী করা দরকার, আদর্শ চিকিৎসা নির্দেশিকা মানা হচ্ছে কিনা নজরদারি করার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পাশাপাশি চাই জনসাধারণের সচেতনতা। বিপদের স্বরূপ তাঁদের বোঝা দরকার। সাধারণ ও সামান্য সংক্রমণে ওষুধের দোকান থেকে জীবাণুনাশক কিনে ব্যবহার করার প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার। চিকিৎসকের নির্দেশমত যথাযথ মাত্রায়, যথাযথ সময় ধরে জীবাণুনাশক ব্যবহার করা দরকার…।