লেখাটা মারাত্মক বড়ো। পড়তে নাও ইচ্ছে হতে পারে। তবুও পড়ুন।

বিশ্বাস করুন, পড়লে, হয়তো আপনার প্রাণ বেঁচে যাবে।

কারণ,

প্রতি কুড়ি সেকেন্ডে একজন টিবি রোগী মারা যায়। এরকম আর কোনো রোগে হয় না।

কারণ, ভারতের এক তৃতীয়াংশ মানুষের শরীরের টিবির জীবাণু আছে। অর্থাৎ সম্ভবত আপনারও। জীবাণু বসে আছে ঘাপটি মেরে। যে কোনো দিন তেড়েফুঁড়ে জেগে উঠবে।

পড়ুন। হাত জোড় করছি। প্লিজ পড়ুন। যত খুশি শেয়ার করুন। দরকার হলে নিজের নামে চালিয়ে দিন।

****

RNTCP এখন থেকে NTEP হয়ে গেল।

Revised National Tuberculosis Control Programme-এর নাম হয়ে গেল National Tuberculosis Elimination Programme।

‘ সংশোধিত জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণ কর্মসূচী’ এখন থেকে উচ্চারিত হবে ‘জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলীকরণ কর্মসূচী’ নামে।

যাঁরা বলেন নামে কী বা আসে যায়, তাঁদের জন্য রইলো এ লেখার পরবর্তী অংশ। তবে, সেইখানে প্রবেশ করার আগে, একখান কথা বলে রাখা ভালো। এ অবধি পড়ে যদি ভেবে থাকেন যে এই এতদিনে যক্ষ্মা অর্থাৎ টিবি রোগকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছি আমরা, আর তাই এবার স্রেফ নির্মূল করাটুকু বাকি, তবে বিস্তর ভুল ভেবে ফেলেছেন অলরেডি।

উদাহরণ স্বরূপ মহাভারতের কথা বলতে পারতাম। বললাম না। সেটা গ্রাম্ভারি হয়ে যাবে। তার চাইতে ক্রিকেটের কথা বলি। পঞ্চাশ ওভার ক্রিকেট। সর্বজনবোধ্য। অন্তত ভারতীয়দের ক্ষেত্রে। যে দেশে, সারা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ টিবি রোগী বসবাস করে।

তো, ধরা যাক ফাইন্যালে বাম্পার বল করেছে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ প্রায় দুরমুশ। উইকেট তেমন পড়েনি বটে। তবে রানরেটের অবস্থা তথৈবচ। চল্লিশ ওভারের শেষে স্কোরবোর্ড দেখাচ্ছেভারত— 180/ 4

আর ঠিক এইসময়েই দীর্ঘক্ষণ ধরে ক্রিজে টিকে থাকা ধৈর্য্যশীল ব্যাটসম্যানটি আউট হয়ে গেলেন। স্টেপ আউট করে মিড অনের ওপর দিয়ে বল ওড়াতে গিয়ে ক্যাচ কট কট তালুবন্দী। দর্শকরা একখান সপাট চারের আনন্দে সিট ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন। এখন “ধ্যাত্তেরি” বলে বসে পড়েছেন মাথা নীচু করে। ঘর্মাক্ত গ্লাভস হেলমেটে ঢুকিয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরতে ফিরতে বিড়বিড়িয়ে ঘাড় নাড়ছেন ব্যাটসম্যান। বিপক্ষ শিবিরে উল্লাস আর ‘হাই ফাইভ’। আর সমগ্র স্টেডিয়াম জুড়ে শ্মশানের নৈস্তব্ধ্য।

ঠিক এইরকম একটা সময়ে যদি ব্যাটিং টিমের ড্রেসিংরুমে উঁকি মারা যায়, তবে দেখতে পাওয়া যাবে আশ্চর্য একখানি দৃশ্য। পাথর কঠিন মুখে ক্রিজে নামতে যাওয়া পরবর্তী ব্যাটসম্যানকে পিঠে হাত রেখে দু সেকেন্ড দাঁড়াতে বলছেন ব্যাটিং কোচ। তারপর কাঁধ খামছে, চোখে চোখ রেখে বলছেন—

” যাচ্ছ যাও। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি। চল্লিশ ওভারে একশো আশি। রানরেট ফোর পয়েন্ট ফাইভ। খারাপ। কিন্তু খুব খারাপ নয়। সামনে আরো দশটা ওভার। ওয়াইড, নো বল বাদ দিলে, মোট ষাটটা লিগ্যাল ডেলিভারি। এই ষাটটা বল তুমি কিভাবে খেলবে, দ্যাট ডিপেন্ডস আপ অন ইউ। তুমি ভাবতেই পারো বল প্রতি দু রান করে নেব। তাহলেও একশো আশি প্লাস একশো কুড়ি ইজ ইক্যুয়ালটু তিনশো। লড়াই করার মতো স্কোর। কিন্তু সেসব ভাবার আগে একটা কথা দয়া করে মাথায় রেখো । বিপক্ষ টিমের নাম কিন্তু– অস্ট্রেলিয়া। ওদের বিরুদ্ধে ” লড়াই করার মতো স্কোর ” বলে কিছু হয় না। হয় সাড়ে তিনশো। নয় নাথিং। তোমার জায়গায় আমি হলে বুক চিতিয়ে পেটাতাম। হারাবার তো আর কিছু নেই! ইতিহাসে, লড়াই করে হারা বলে কোনো শব্দই হয় না। শব্দ হয় স্রেফ দু’টো। হার। অথবা জিত। …বুঝেছো? নাউ গো। প্লিজ গো। গো ফর দা কিল স্যুইচ। শালাদের থেঁতলে থেঁতলে মারো পিটিয়ে পিটিয়ে..।”

***

ক্রিকেটের গপ্পো পড়তে পড়তে বেশ একটা রক্ত গরম মার্কা ফিল হচ্ছে না? গুড। এইবারে প্রবেশ করা যাক পরবর্তী অংশে। প্রবেশ করা যাক এইটা মাথায় রেখে, যে এটা, এই লড়াইটা, হুবহু একই রকম। মরিয়া। উপায়ন্তর বিহীন। বুক চেতানো।

হয় নির্মূল করবো, নয় নির্মূল হবো।

নিবারণ নামক কোনো মধ্যপন্থার ঠাঁই নেই এখানে।

দুই

1962 সালে ভারত সরকার চালু করেছিলেন NTCP। National Tuberculosis Control Programme। জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণী কর্মসূচী। এ কর্মসূচীর নিয়ম অনুসারে, টিবি রোগ সন্দেহ করা হলে, রোগীদের বুকের এক্স রে করে দেখা হতো। আর মূলত এক্স রে-র উপর নির্ভর করেই চালু করা হতো ওষুধ। এই ছিল এই কর্মসূচীর সারবস্তু।

বছর বিশেকের মাথাতেই বড়োসড়ো গলদ ধরা পড়লো। একটা নয়। তিন তিনখানা।

প্রথমত, এক্স রে একটা ভূতুড়ে জিনিস। এর কোনো স্থায়ী মানদন্ড নেই। একই এক্স রে, দুজন ডাক্তারকে দেখালে, দুজন দুরকমের মতামত দিতে পারেন ( ইন্টার রিডার ডিফারেন্স)। এমনকি, একই এক্স রে, একই চিকিৎসককে সকাল আর বিকালে দেখালে, তিনি নিজেই দুরকম পৃথক মত দিতে পারেন ( ইন্ট্রা রিডার ডিফারেন্স)। অর্থাৎ, টিবি রোগ নির্ণয়ের মূল ভিত্তিটাই বেজায় রকমের গড়বড়ে এবং নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, প্রোগ্রামের তরফ থেকে ওষুধের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি বেঁধে দেওয়া নেই। ফলত, অমুক ডাক্তারবাবু দেড়মাস স্ট্রেপটোমাইসিন ইঞ্জেকশন দেন তো তমুক চিকিৎসক দেড় বছর। কাজে কাজেই স্ট্যান্ডার্ড কোনো প্রোটোকল নেই। যে যার মতো চিকিৎসা করে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত, টিবি রোগের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী। রোগীরা মাঝেমধ্যেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে।

এই তিন-এ মিলে, ফল যা হওয়ার তাই হলো। অর্থাৎ যাচ্ছেতাই ( যা ইচ্ছে তাই)।

টনক নড়লো স্বাস্থ্যদপ্তরের। ফল স্বরূপ, মোটামুটি 1992 এ নতুন পথ নেওয়া হলো। চালু হলো সংশোধিত বা রিভাইজড টিবি কন্ট্রোল কর্মসূচী। এই প্রোগ্রামের আওতায় টিবি রোগ নির্ণয়ের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠলো ‘স্পুটাম মাইক্রোস্কপি’। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায়, রোগীর কফ বা অন্য কোনো দেহকোষের নমুনা ফেলে পরীক্ষা করে দেখা হতে লাগল তাতে টিবির জীবাণু আছে কি না। এক কথায়, হাতে গরম প্রমাণাদি। এক্স রে যদিও টিঁকে রইলো পাশাপাশি। তবে রইলো, দ্বিতীয় বা সেকেন্ডারি অস্ত্র হয়ে।

আরো একখানা মারাত্মক পরিবর্তন এলো কর্মসূচীতে। টিবি রোগীর রোগ ঠিক কতটা ছড়িয়েছে তার উপর নির্ভর করে, সু-নির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা। এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কতখানি? এক কথায় বুঝিয়ে দি। নরেন্দ্র নামক মোদী কিংবা নিতাই নামক রিকশাওয়ালার যদি একই রকম টিবি হয়, তবে তারা দুজনেই একই রকম ওষুধ পাবে। নিজস্ব পয়সার পেঁয়াজি দেখানোর কোনো উপায় এখানে নেই। এক রোগ। এক ওষুধ। এক চিকিৎসা।

তিন নম্বর পরিবর্তনটাও মারাত্মক। চালু হলো DOT ( ডি ও টি) পদ্ধতি। ডাইরেক্টলি অবজার্ভড ট্রিটমেন্ট। রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো শুরু হলো ঘাড় ধরে। চোখের সামনে। টিবির ওষুধ এখন আর পকেটে পুরে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। খেতে হবে স্বাস্থ্যকর্মীর চোখের সামনে।

সামান্য এই তিনটে রদবদলেই কিন্তু সাড়া মিললো মারাত্মক রকম। দেশ জুড়ে নিরাময় করা গেল মোটামুটি আশি শতাংশ রুগী। গর্বের কথা। নিঃসন্দেহে। কিন্তু ওই যে! বিপক্ষের নাম যদি হয় অস্ট্রেলিয়া, তবে তার বিরুদ্ধে ‘ফাইটিং স্কোর’ বলে কিছু নেই। হয় জিত। নয় হার। পুরোপুরি।

ঠিক এমনটাই হলো। দেখতে পাওয়া গেল এমন কিছু টিবি রোগী, যারা নিয়ম মেনে ওষুধ খেলেও সারছে না। কিছুতেই সারছে না। তদ্দিনে আবার আবিষ্কার হয়ে গেছে নতুন একখানি তথ্য। একজন ‘ না-সারা ‘ টিবি রোগী বছরে দশ থেকে পনেরো জনকে এই রোগ ছড়িয়ে দিতে পারেন কেশে কেশে। সেই দশ থেকে পনেরো জন, আরো দশ থেকে পনেরো জনকে। এবং তার থেকে আরো দশ পনেরো, দশ পনেরো, দ-শ প-নে-রো।

অন্তিম ফলাফল ভয়ঙ্কর। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টিবি রোগীর সন্ধান পাওয়া গেল, যারা কিছুতেই আর সারছেন না। এবং ক্রমাগত রোগ ছড়িয়ে চলছেন আরো নতুন নতুন দশ পনেরো জনকে প্রত্যেক বছরে।

লড়াইটা, কঠিন হয়ে গেল।

বিপক্ষ টিমকে অস্ট্রেলিয়া ভেবেছিলাম। টিমটা মঙ্গলগ্রহের হয়ে দাঁড়ালো।

তিন

আনুমানিক দুই হাজার দশ সাল থেকে একটা নতুন ক্যাটাগরি যোগ করা হলো RNTCPতে। এদের বলা হতে লাগলো– DRTB। অর্থাৎ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি। অর্থাৎ, পরিচিত টিবির ওষুধ কাজ করবে না এদের ওপরে।

আর ঠিক এইখান থেকেই শুরু হলো স্লগ ওভারের। প্রস্তুতি শুরু হলো চল্লিশ ওভারের পরবর্তী মারকুটে ব্যাটিংয়ের। দেশ জুড়ে তৈরি ঝটিতি করে ফেলা হলো স্টেট অফ আর্ট ল্যাবরেটরি। মাপকাঠিতে এবং নিরাপত্তায় যা লজ্জা দেবে যেকোনো আর্মি বেস ক্যাম্পকে। চাট্টিখানি বিষয় তো আর না! ফেকলুপার্টি পাকিস্তানী বা চমন চালাক চায়নাও না। খোদ টিবি ব্যাকটেরিয়া বলে কথা। কার্গিলে বা সিয়াচেনে হেরে গেলে তবুও বা চলবে। পরাধীন হলেও, বেঁচেবর্তে থাকা যাবে কায়ক্লেশে। কিন্তু এ যুদ্ধে হেরে গেলে তো ,সমস্ত মানবজাতিই মুছে যাবে দুনিয়া থেকে।

শুরু হলো নতুন কর্মকান্ড।

যে সব টিবি রুগীরা ওষুধ খেয়ে সারছে না, তাদের নমুনা ( স্যাম্পেল) পাঠানো শুরু হলো এইবার এইসব গবেষণাগারে। আর তারপর শুরু হলো এক আশ্চর্য কর্মশালা। যার নাম– কালচার অ্যান্ড সাসেপটিবিলিটি টেস্টিং।

কী করা হয় এই টেস্টে? এতে, টিবি রোগীর কফ বা দেহকোষের নমুনাকে প্রথমে একটি ছোট্ট পাত্রে যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়। তারপর তার উপর প্রয়োগ করা হয় টিবির জীবাণুর মনপসন্দ খাবার দাবার। রীতিমত খাইয়ে দাইয়ে নাইয়ে ধুইয়ে অপেক্ষা করা হয়, কখন জীবাণুরা টগবগিয়ে বেড়ে উঠে সংখ্যাবৃদ্ধি করবে। আর যেই না সংখ্যাবৃদ্ধি করা, ওমনি তার উপর ঢেলে দেওয়া হবে একটার পর একটা টিবির ওষুধ। তারপর ভুরু কুঁচকে অপেক্ষা করা হবে পরবর্তী ফলাফলের।

তো ধরা যাক প্রথমে ‘অ’ ওষুধ ঢালা হলো। জীবাণুগুলোর কিস্যুই হলো না। লাও ঠ্যালা! বোঝো এবারে!

তারপর ঢালা হলো–” আ”। জীবাণুরা ‘আহঃ আহঃ’ করতে করতে ধড়ফড়িয়ে মরে গেল। আরিব্বাস! ইয়াহু!

ব্যাস। ফলাফল তৈরি হয়ে গেল হাতেগরম। বুঝে নেওয়া গেল সুস্পষ্টভাবে যে, এই টিবি রোগীর ওপরে ‘অ’ ওষুধ কাজ করবে না। অর্থাৎ, এটি সাধারণ ভাবে বহুল ব্যবহৃত ‘অ’ নামক ওষুধে রেজিস্ট্যান্ট টিবি। একে মারতে হলে, নতুন ওষুধ ‘আ’ দিতে হবে।

তুরন্ত পৌঁছে দেওয়া হলো সেই খবর চিকিৎসককে। আর চিকিৎসকও স্টার্ট করে দিলেন ‘আ’ ট্রিটমেন্ট। ঝিকঝিক খতম! ঝঞ্ঝাট শেষ। নতুন যুগের আগমণ!

অন্তত সেরকমটাই হওয়ারই কথা ছিল খাতায় কলমে। কিন্তু হলো না। বাস্তবে। সাফল্য এলো বটে। তবে মেরে কেটে ফিফটি পার্সেন্ট।

কেন?

কারণ একটাই। একটু আগেই ‘তুরন্ত’ শব্দটি ব্যবহার করলাম বটে। তবে পুরো বিষয়টা অতটাও দ্রুত হতো না কাজেকর্মে। আদতে, সে সময়ে ওই কালচার আর সাসেপটিবিলিটি টেস্ট করা হতো যে পদ্ধতিতে, তার বৈজ্ঞানিক নাম ছিল– সলিড মিডিয়া কালচার। পদ্ধতিটি ফুল প্রুফ। চমৎকার। অসুবিধা কেবল একটাই। রেজাল্ট পেতে পেতে মোটামুটি তিন মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। ন-ব্ব-ই দিন। এই তিন মাসে, হয় টিবি রোগীটি নিজেই মরে ফুটে যাবে চিতায় কবরে। নয়ত, রোগ ছড়িয়ে লাট করে দেবে চারপাশে। তৈরী করবে নতুন নতুন ‘অ’ রেজিস্ট্যান্ট টিবি।

সময়কালটা, আরো একবার বলি। দু হাজার দশ সাল।

যখন টেস্টের রেজাল্ট পেতে সময় লাগছে তিন মাস।

এবং যখন, কালচার অ্যান্ড সাসেপটিবিলিটি টেস্ট করা হচ্ছে স্রেফ তাদেরই, যাদের ছয় থেকে আট মাস ওষুধ খাওয়ার পরেও রোগ সারছে না।

তথ্য তিনটে মাথায় রাখবেন। এবং মাথায় রাখবেন আরো একটা কথা। — এই দেশটার নাম ভারতবর্ষ। যার জনসংখ্যা মোটামুটি একশো তিরিশ কোটি।

পরবর্তী আট বছরে, ভারতবর্ষ বেধড়ক পেটালো। স্লগ ওভার। রাম ঠ্যাঙানি।

সলিড কালচার পাল্টিয়ে এলো ল্যিকুইড কালচার। তিন মাসের পরিবর্তে যেখানে সময় লাগে দেড় মাস মাত্র।

ভারতবর্ষ তৃপ্ত হলো না। ল্যাবরেটরির উন্নতি ঘটানো হলো আরো। আরো। আরো। নাসা যদি হয় স্পেস মিশন এর সেরা উদাহরণ, ভারতের ল্যাবরেটরিরা হয়ে উঠলো টিবি রোগ পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ গবেষণাকেন্দ্র। চালু হলো নতুন পদ্ধতি, লিক্যুইড কালচারকে পেছনে ফেলে রেখে। নাম যার—‘ এল.পি.এ ‘। ফুল ফর্ম যার– লাইন প্রোব অ্যাসে। এবং রেজাল্ট পেতে যে পরীক্ষায় সময় লাগে তিন দিন মাত্র।

তিন মাস থেকে ক্রমে কমে কমে তিন দিন। বাহাত্তর ঘন্টা।

তবুও আত্মতৃপ্তির অবকাশমাত্র নেই। রোগীর স্যাম্পেল ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে এবং ফলাফল পেতেও সময় লেগে যায় বেশ কিছুটা। সেইটাকেও এবার কমাতে হবে। কমাতেই হবে। যে করেই হোক।

এবং এইরকম একটা সময়েই ভারত সরকার চালু করলেন ‘ সিবিন্যাট’ মেশিন। সাপ্লাই করলেন প্রায় প্রতিটি জেলাতে অন্তত দুইখানি করে। দূরের ল্যাবরেটরিতে এবারে আর স্যাম্পেল পাঠানোর ঝঞ্ঝাট নেই। টেস্ট হবে এখন খোদ নিজেরই জেলাতে। আর তার চাইতেও চমকপ্রদ তথ্য হলো এই যে, সিবিন্যাট মেশিন রেজাল্ট দিতে সময় নেয় স্রেফ দুইটি ঘন্টা। টু আওয়ারস অনলি।

তিন মাস থেকে দুই ঘন্টা।

কেয়াব্বাত! জ্জিও পাগলা!

কিন্তু না। আরো একখানি, বা বলা ভালো দুইখানি খুঁত আছে।

প্রথমত, এর আগে এই টেস্টের সুযোগ তাঁরাই পেতেন, যাঁরা ছয় থেকে আট মাস ওষুধ খেয়েও সারছেন না। অসুবিধাটা এইখানেই। রোগী কি গিনিপিগ নাকি? আগে ছয় মাস ওষুধ খাওয়াও। তারপর না সারলে তার পরীক্ষা করো। তারপর বলো–” দাদা, আপনার DRTB হয়েছে। নতুন ওষুধ দিতে হবে”! আর সেই জন্যই চালু হলো নতুন নিয়ম।

যে কোনো টিবি রোগীর ওষুধ চালু করার সাতদিনের মধ্যে জেনে নিতে হবে, কোন্ কোন্ ওষুধে তার রেজিস্ট্যান্স আছে।

আহা! মিড অনের ওপর দিয়ে সপাটে ছয়। সোজা, দর্শকের আসনে।

আর পয়েন্ট নাম্বার ট্যু।

সিবিন্যাট মেশিন আতুপুতু একটা যন্ত্র। এয়ার কনডিশন্ড ঘর ছাড়া তাকে রাখা যায় না। সঙ্গে লাগে, কম্পিউটার এবং প্রিন্টার।

তো ভারতবর্ষের মত একখানি দেশে এসব সম্ভব নাকি? সর্বত্র?

তাই এবার মার্কেটে আনা হলো, ট্রু ন্যাট মেশিন। ঠান্ডা ঘর লাগে না। মাঠে ঘাটে ইউজ করা যায়। প্রিন্টারও লাগে না। মেশিন থেকেই বেরিয়ে আসে প্রিন্টেড রিপোর্ট। সময় ওই দু ঘন্টাই।

উফফফ! এবার ছক্কাটা সৌরভ গাঙ্গুলীর মতো। স্টেডিয়ামের বাইরেই চলে গেল উড়ন্ত বল।

বাপি বাড়ি যা।

এখন, বর্তমানে, এই এতদূরই আসতে পেরেছি আমরা। আরো বহু পথ বাকি। সেসব নিয়ে, আরো একদিন বলবো। আপাতত শুধু একটা কথা মাথায় রাখুন, এই সমস্ত টেস্ট, শুধু এবং শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালে পাওয়া যায়। এবং বিনা পয়সাতে।

প্রাইভেটে, এখনো, এ দেশে,

অধিকাংশ ডাক্তারবাবুই আগে ওষুধ দেন। তারপর না সারলে, সাসেপটিবিলিটি টেস্ট করান। এবং সেই টেস্ট বাবদ আনুমানিক খরচ হয় পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা। আর তার চাইতেও বড়ো কথা, সেসব টেস্ট করা হয় এমন কিছু বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে, যার বেশিরভাগেরই ‘ ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন’ কিংবা সরকারি সার্টিফিকেট নেই।

তাই, প্রাইভেটে টিবি রোগের চিকিৎসা করার আগে দু’বার ভেবে দেখুন।

হতে পারে, সরকারি হাসপাতালে লাইন দিতে হয় লম্বা। হতে পারে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকের মেজাজ তিরিক্ষি। হতে পারে সরকারি হাসপাতালের চত্ত্বর ততটাও সাফসুতরা নয়।

কিন্তু দিনের শেষে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

লম্বা লাইন? মিছরি হাসি? ঝকঝকে টাইলস?

নাকি সঠিক বিশ্বমানের ( WHO অনুমোদিত) চিকিৎসা?

***

এ লেখার শেষে, কতগুলো উপদেশ বাণী দেওয়া জরুরী।

শুরুতেই যখন বলেছি, টিবি হলো ক্যানসার, এইডস, বা অধুনা বায়োটেকনলজি ইঞ্জিনিয়ার্ড করোনা ভাইরাসের থেকেও লক্ষ কোটি গুণ মারাত্মক। এ রোগকে “গরীব গুর্বোর রোগ” ভাবার কোনো কারণ নেই। টিবি রোগ এখনও সামাজিক ক্ষত। আর তাই, পরিচিত কারো টিবি হলেও আপনি জানতেও পারেন না কিছুতেই। জানতে পারি কেবল আমরা। প্রতিনিয়ত যারা টিবি নিয়ে লড়ে যাচ্ছি দাঁতে দাঁত চিপে। আমি নিজে, ব্যক্তিগত ভাবে গত এগারো বছর ধরে এই দপ্তর সামলাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের সাতখানা জেলা আমার তত্ত্বাবধানে। এবং তাই জানি, আমি চা বাগান শ্রমিক যেমন দেখি, তেমনই দেখি টলিউড অভিনেত্রীও। রিকশাওয়ালার পাশাপাশি, আই.এ.এস অফিসারেরও চিকিৎসা করেছি DRTB-র।

তাই,

কিছু টোটকা বলে যাই।

মন দিয়ে পড়ুন।

এগুলো, বাঁচার একমাত্র উপায়।

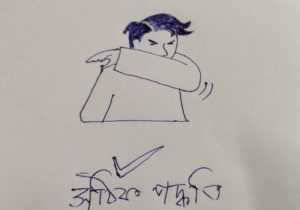

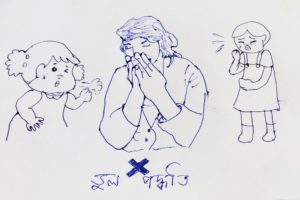

১. হাঁচি বা কাশির সময়,

তালু নয়,

বাহু ঢেকে হাঁচুন/ কাশুন (নিচে ছবি দ্রষ্টব্য),

দৈনন্দিন কাজের সময় করতল বারবার ব্যবহার হয়, তাতে সংক্রমণ ছড়ায়।

২. হ্যান্ডশেক পরিত্যাগ করে, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং সত্যজিৎ খ্যাত , “কেমন আছেন নমস্কার” করুন।

৩. যেখানে সেখানে কফ থুথু ফ্যালা বন্ধ করুন।

৪. কথায় কথায়, নাকে মুখে হাত দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। এতে ইনফেকশনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

৫. দু সপ্তাহের বেশি নাগাড়ে কাশি হলে, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে কফ পরীক্ষা করান।

৬. ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া বন্ধ করুন।

৭. অ্যান্টি টিউবারকুলার অ্যাক্টিভিটি আছে, এমন অ্যান্টিবায়োটিক , টিবি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের আগে দুবার ভাবুন, — এটা ছাড়া অন্য কোনো ওষুধেও কাজ চলবে কিনা( ডাক্তার পাঠকদের জন্য)।

৮. যদি নিকট অতীতে সুগার টেস্ট না করিয়ে থাকেন,তবে অবিলম্বে করান। ডায়াবেটিস নিঃশব্দ ঘাতক তো বটেই, এতে টিবি হওয়ার সম্ভবনাও বেড়ে যায় বহুগুণ।

৯. কোনো কারণে যদি বেসরকারি মতে টিবির চিকিৎসা করাতে বাধ্য হন, তবে একটা বিষয় অন্তত মাথায় রাখবেন।

ডাক্তারবাবুকে বলবেন–” আমার নিঃক্ষয় নাম্বার দিন।”

এটা, ইউনিক একটা নাম্বার।

ভারত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী সরকারি হোক বা বেসরকারি, সমস্ত টিবি রোগীর সমস্ত তথ্য সরকারকে জানাতে হবে। আর জানালেই, সরকারের তরফ থেকে একটি অনলাইন নাম্বার দেওয়া হবে। যার পোষাকি নাম– নিঃক্ষয় আই ডি।

এটি অবশ্যই চাইবেন।

যদি না চান অথবা না পান, তবে ধরে রাখুন নিশ্চিত ভাবে, আপনার বেআইনি চিকিৎসা চলছে।

পুঃ যেকোনো টেস্ট রিপোর্ট হাতে পেলে দেখে নেবেন, সেটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে করা হয়েছে, নাকি বেসরকারি।

কারণ একটাই।

এরকম একাধিক ঘটনার খোঁজ মিলেছে, যেখানে রোগী কফ জমা করেছেন প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতে। তারপর প্রাইভেট ল্যাব সেই স্যাম্পেল পাঠিয়েছে সরকারি হাসপাতালে। এবং সবশেষে সেই পরীক্ষার রেজাল্ট বাবদ রোগীর কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে কড়ায় গন্ডাতে।

ডবল পুনশ্চ– এরপরেও কেউ কেউ, বিশেষত মুনাফা লোভীরা হয়তো চিল্লাবেন–

এসব কিছু আগেই করা হলো না কেন? কেন ট্রু ন্যাট মেশিন বসাতে এত সময় লাগলো? কেন DRTB-র চিকিৎসা আগেই শুরু করা গেল না?

তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি–

দেশটা ভারতবর্ষ। এবং চিকিৎসাটা একটা বিজ্ঞান। যতক্ষণ না তথ্য প্রমাণাদি দিয়ে কোনো কিছু প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ সেটা মেনে নেওয়া যায় না।

নতুবা রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের আগেই নীলস বোর মডেল আবিষ্কৃত হয়ে যেত দুনিয়াতে।

সব শেষে সোজা কথা শুনে রাখুন,

ঠিক এই মুহূর্তে প্রতি কুড়ি সেকেন্ডে একজন করে টিবি রোগী মারা যায়। এই লেখাটা পড়তে যদি আপনার দশ মিনিট লেগে থাকে, তবে তিরিশ জন মানুষ এর মধ্যেই মারা গেছেন টিবি রোগে। সংক্রামিত হয়েছেন তার চাইতেও বহুগুণ বেশি। টিবি WHO ঘোষিত বিশ্বব্যাপী মহামারী। এটা, এই NTEP টা, আমাদের শেষ লড়াই। নতুবা, লিখে দিতে পারি, আপনার নাতি বা নাতনির টিবি হবেই। কেউ আটকাতে পারবে না।

হিন্দু মুসলমান, সিনেমা জীবনমুখী গান, কিংবা বকেয়া ডি.এ প্রদান… এই সমস্ত কিছু সিম্পলি ভুলে গিয়ে, এক এবং একটিমাত্র শপথবাক্য নিন।

টিবিকে খতম করতেই হবে।

ভারত সরকার তথা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে। আপনিও শরিক হন।

আর হ্যাঁ,

একান্ত নিরুপায় না হলে, টিবি রোগে,

বেসরকারি চিকিৎসা করাবেন না।

পুরোটা মন দিয়েই পড়লাম। ধন্যবাদ।

I read the total throughly, what are the basic duties of a citizen? Please specified,

অনেক তথ্য জানলাম.

খুব সুন্দর লেখা।ভালো লাগল।

অসাধারণ। অনেক কিছু জানলাম ডাক্তারভাই। ভাই এটা শেয়ার করলাম।

Read it thoroughly. I didn’t know that it is still so serious. I¹ll definitely follow what you have advised to do and I will also share this. Thank you for educating us. ?

Very much informative,sakaler jana uchit.

Thank you.