১৭৯৬ সালে এডোয়ার্ড জেনার রয়াল সোসাইটি অফ লন্ডনে একটি গবেষণাপত্র পাঠ করলেন – কিভাবে ১৩ জন কাউ পক্সে আক্রান্ত মনুষ্য সন্তানকে গরুর থেকে জীবন্ত ভাইরাস নিয়ে মানুষের দেহে টিকা দিয়ে বাঁচিয়েছেন। পৃথিবীর চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে রোগকে প্রতিরোধ করার এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। গরুকে লাটিনে বলে ভ্যাক্সা (vacca)। এজন্য এই নতুন পদ্ধতির নাম হল ভ্যাক্সিন।

অবশ্য এর আগে ভারত সহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে কয়েক শতাব্দি আগে থেকেই (অন্তত দু-তিনশো বছর ধরে) স্মল পক্স বা গুটি বসন্তে আক্রান্ত রোগীর পুঁজ থেকে জীবন্ত ভাইরাসকে একটি কাপড়ে বা তুলোর মধ্যে রেখে দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে পরে সে ভাইরাস তথা পুঁজকে রোগীর দেহে ক্ষত তৈরি করে শরীরের দেহে প্রবেশ করানোর পদ্ধতি চালু ছিল। এভাবে টিকা দেবার পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবে গৃহীত পদ্ধতি ছিল। এখানে উল্লেখ করতে হবে, ১৮৮৫ সালে জলাতঙ্ক-প্রতিরোধী যে টিকা আবিষ্কার করেন সেখানেও জলাতঙ্কের ভাইরাসকে এভাবে ১৫ দিন ধরে শুকিয়ে রাখার পদ্ধতি (desiccation) ব্যবহার করেছিলেন, জীববিজ্ঞানের বিশিষ্টতা না জেনেই।

যাহোক, ভারতের মতো দেশগুলোতে টিকা দেবার পুরনো ধরনের যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছিল কয়েক শতাব্দী ধরে তাকে ইউরোপীয় পরিভাষায় অভিহিত করা হল ভ্যারিওলেশন (variolation) হিসেবে – ভ্যাক্সিনেশন থেকে পৃথক করার জন্য। এখানে দুটো বিষয় আমরা নজরে রাখবো – (১) যে ঐতিহ্য-সঞ্চিত পরম্পরাগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এ ধরনের টিকাকরণেরে কাজে লেগেছে তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেল, (২) অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাঝে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য সূচিত হল, এবং (৩) ইউরোপীয় ঔৎকর্ষ প্রমাণের জন্য ভ্যাক্সিনেশনকে করে তোলা হল টিকাকরণের একমাত্র অভ্রান্ত পদ্ধতি হিসেবে। বিজ্ঞানের সাথে বাণিজ্য, রাষ্ট্রশক্তি এবং রাজনীতির নিবিড় সংযোগ কেবল আজকের নয়, ২০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে বিভিন্ন ঢং-এ এরই বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়েছে।

১৭৬৭ সালে জে জেড হলওয়েল লিখলেন “An Account of the Manner of Inoculating for the Small Pox in the East Indies”। তিনি এ গ্রন্থের শুরুতেই বললেন – “সময়াতীত কাল থেকে চলে আসা হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণদের দেওয়া টিকার এ পদ্ধতির জ্ঞান আমাকে প্রধানত আকৃষ্ট করেছে এ কারণে যে বিদেশী এই পদ্ধতি বুঝতে পারলে মানবজাতির বিপুল উপকার হবে।” পরে আরও বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছেন – “বাঙলার অধিবাসীরা বাৎসরিকভাবে কোন সময়ে টিকা দিতে আসবে সাধারণত সেটা জানে। সে অনুযায়ী একমাস আগে থেকে টিকাদারদের বলা নিয়ম (খাবারের ক্ষেত্রে মাছ, দুধ ও ঘি স্পর্শ না করা এবং জীবন যাপনের ক্ষেত্রে শুচিতা রক্ষা করা) কঠোরভাবে পালন করতে থাকে।” এবার ইংরেজিতে হলওয়েলের বিবরণ দেখা যাক – “When the Bramins begin to Inoculate, they pass from house to house and operate at the door, refilling to inoculate any who have not, on a strict scrutiny, duly observed the preparatory course enjoined them. It is no uncommon thing for them to ask the Parents how many Pocks they chuse (sic.) their Children should have”। এরপরে জানাচ্ছেন – “They inoculate indifferently on any part, but if left to their choice, they prefer the outside of the arm, mid-way between the wrist and the elbow, for the males; and the same between the elbow and the shoulder for the females.”

এ তো গেল টিকার স্থান নির্বাচন। ঠিক কি পদ্ধতিতে দেওয়া হত টিকা? টিকা দেবার আগে গৃহস্বামীর কাছ থেকে পাওয়া কাপড় দিয়ে যে জায়গায় টিকা দেওয়া হবে সেটা ৮-১০ মিনিট ধরে ঘষা হত। এরপরে ছোট একটি জায়গায় ক্ষত তৈরি করা হত যাতে অতি সামান্য রক্ত বেরিয়ে আসে। এবার ইংরেজিতে বইয়ের কথা শুনি – “then opening a linen double rag (which he always keeps in a cloth round his waist) takes from thence a small pledgit of cotton charged with the variolous matter, which he moistens with two or three drops of the Ganges water, and applies it to the wound, fixing it on with a flight bandage, and ordering it to remain on for fix hours without being moved, then the bandage to be taken off, and the pledget to remain until it falls off itself; sometimes (but rarely) he squeezes a drop from the pledget, upon the part, before he applies it; from the time he begins the dry friction, to the tying the knot of the bandage, he never ceases reciting some portions of the worship Appointed”।

এখানে দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে থাকবে নিশ্চয়ই । প্রথমত, পাস্তুরের অনেকটা পূর্বসূরি হিসেবে (অণুজীবকে, যেহেতু ভাইরাস তখনও আবিষ্কৃত হয়নি) শুকিয়ে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা বা desiccation) টিকার পদ্ধতি অনুসরণ করলেও এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হল – (১) গঙ্গার “পূত” জল, এবং (২) দেবীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ। জেনারের ভ্যাক্সিনে টেমসের জল কিংবা বাইবেলের শ্লোক ঢোকেনি। এখানে পার্থক্য সূচিত হয়ে যায় ভারতের তথা প্রাচ্যের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাথে ইউরোপের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের। এবং সভ্যতার ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া কল্পিত সিঁড়ির ওপরের ধাপে থাকল ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশ সভ্যতা, তলার দিকে রইল ভারত। ভারতে জেনারের ভ্যাক্সিন সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার একটি কারণ ছিল হাতে কলমে ভারতবাসীকে দুটি সভ্যতার মধ্যেকার পার্থক্যকে বুঝিয়ে দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের “মানবিক মুখ”কে স্পষ্ট করে তোলা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৮৩৫ সালে এশিয়ার প্রথম আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ বেঙ্গল বা ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হবার পরেও ১৮৪১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় মেডিসিনের প্রশ্নপত্রে দেশজ টিকার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। এমনকি ১৮৪৫ সালের অ্যানুয়াল রিপোর্টে বলা হচ্ছে – “For the purpose of instructing them in the process of vaccination, a teekadar has been specially attached to the College, and the establishment of the Fever Hospital, will complete the amount of practical and clinical instruction furnished, so as to render the Institution in all these respects, fully equal to the best provincial schools in Great Britain and Ireland.” সহজ কথা হল, ১৭৬৭-তে হলওয়েলের বাস্তব বিবরণের পরে এদেশে জেনারের ভ্যাক্সিন এসেছে এবং সারা ভারত জুড়ে সরকারি উদ্যোগে একে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা ও মেডিসিন সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের কুসংস্কার অপনোদনের লক্ষ্যে আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হয়েছে। এরপরেও একটি ঐতিহ্য দীর্ঘায়ত হচ্ছে, প্রাক-আধুনিক পদ্ধতি প্রলম্বিত হয়ে থাকছে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারার মাঝে। এটা গুরুত্বপূর্ণ। এটাই ইতিহাসের বিশিষ্ট ধরন।

ভ্যাক্সিন-বিরোধী আন্দোলনের কথা

ইংল্যান্ড এবং উত্তর আমেরিকায় জেনারের ভ্যাক্সিন সার্বজনীনভাবে, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে, দেবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন ও প্রতিরোধ হয়েছে। এমনকি দাঙ্গাও হয়েছে। পুলিশ নামাতে হয়েছে পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য। ৮০,০০০-১,০০,০০০ লোকের মিছিল হয়েছে লেস্টারে – হাতে ব্যানার, শিশুর কফিন এবং জেনারের কুশপুত্তলিকা।

এডোয়ার্ড জেনারের টিকা আবিষ্কারের পরে (১৭৯৮) ইংল্যান্ডে চালু হল প্রথম Vaccination Act (1840) – দরিদ্র এবং সমাজবিরোধীদের জন্য বিনামূল্যে টিকার ব্যবস্থা হল। ১৮৫৩-র ভ্যাক্সিনেশন অ্যাক্টে শিশুদের টিকা বাধ্যতামূলক করা হল। ১৮৬৭-তে টিকাকে সর্বস্তরের জনসাধারণের (১৪ বছরের বেশী) জন্য বাধ্যতামূলক শুধু করা হল তাই শুধু নয়, না মানলে শাস্তির ব্যবস্থাও রাখা হল। ১৮৫৩-র পর থেকে এ আইনের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের বহু শহরে (বিশেষ করে শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধ) তীব্র হিংসাত্মক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। টিকা-বিরোধীদের প্রধান আপত্তি ছিল “infringement of personal liberty and choice”-এর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, বাধ্যতামূলক টিকা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী একটি গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তির পছন্দ এবং সিভিল লিবার্টির গোড়ায় আঘাত করছে – “These laws were a political innovaton that extended government powers into areas of traditional civil liberties in the name of public health.”। এজন্য এই অ্যাক্টগুলোর প্রতিবাদে দাঙ্গা, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ। অবশেষে ১৮৯৮-এ ইংরেজ আইনে “conscientious objector” এ ধারণাটি আনা হল যারা টিকা নিতে চায়না তাদের ক্ষেত্রে। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Robert M. Wolfe and Lisa Sharp, “Anti-vaccinationists past and present”, British Medical Journal, 24 August 2002, pp. 130-32)

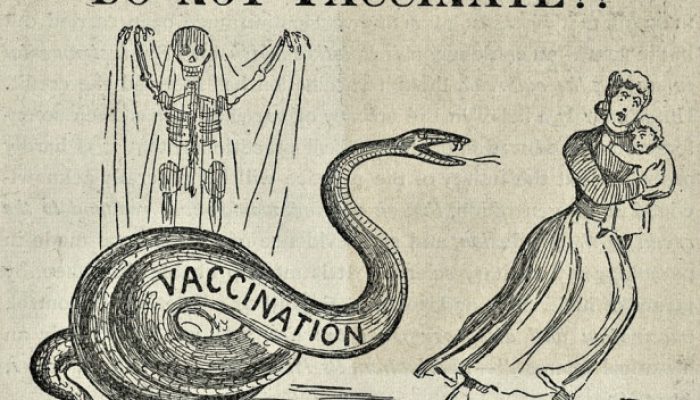

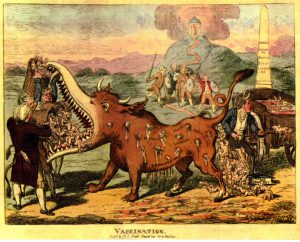

এসময়ের ভ্যাক্সিন-বিরোধী দুটি ছবি কৌতুকপ্রদ। প্রথমটিতে একটি ষাঁড়ের মতো প্রাণী মানুষকে গিলে খাচ্ছে। প্রাণীটি ভ্যাক্সিন। দ্বিতীয় ছবির বক্তব্য খুব স্পষ্ট – ভ্যাক্সিন দেবে না। আমরা বর্তমান সময়ের ভ্যাক্সিন-বিরোধী আন্দোলনের সাথে এর মিল পাবো।

এরকম ভ্যাক্সিন-বিরোধী মেজাজ এখনও, এই ২০২১ সালেও রয়েছে। তবে ভিন্ন চরিত্রে, ভিন্ন ঢং-এ, ভিন্ন ব্যঞ্জনায়। রয়েছে নানা রটনা। এমনকি ভ্যাক্সিনের মাঝে ন্যানো-পার্টিকল ঢুকিয়ে সমগ্র জনসমাজকে নিরন্তর নজরদারিতে রাখা হবে এমন কথাও বাতাসে ভাসছে। কিছু মানুষ শুনছে, ভ্যাক্সিন নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে। ল্যনাসেট জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী (“The online anti-vaccine movement in the age of COVID-19”, October, 2020) অনুযায়ী ২০১৯ থেকে ২০২০-তে তথাকথিত অ্যান্টি-ভ্যাক্সারদের সংখ্যা ৭৮ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেসবুকে অ্যান্টি-ভ্যাক্সিন গ্রুপের অনুগামীদের সংখ্যা ৩ কোটির বেশি এবং ইউটিউবে এরকম অনুগামীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ। ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম বা ইউটিউব চ্যানেল থেকে এরা প্রশ্রয় পায়। এর একটি অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে। ২০১৯-এ এসবের ফলে ফেসবুকের রেভেন্যু তৈরি হয়েছিল ৭০.৭ বিলিয়ন ডলার। বিজ্ঞানী এবং যুক্তিশীল সাধারণ মানুষ এধরনের ঘটনাগুলোকে মিথ্যে তথ্যের “ইনফোডেমিক” বলছেন। নেচার-এর মতো পত্রিকা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা এ ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সতর্ক থাকতে বলেছে। নেচার পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে (৬ অক্টোবর, ২০২০) “The COVID-19 social media infodemic” শিরোনামে। নেচার পত্রিকাতেই (২৭.০৪.২০২০) “Pseudoscience and COVID-19 — we’ve had enough already” শিরোনামে একটি প্রবন্ধে এতদূর অব্দি বলা হয়েছিল যে “Cow urine, bleach and cocaine have all been recommended as COVID-19 cures — all guff. The pandemic has been cast as a leaked bioweapon, a byproduct of 5G wireless technology and a political hoax — all poppycock. And countless wellness gurus and alternative-medicine practitioners have pushed unproven potions, pills and practices as ways to ‘boost’ the immune system.”

এরকম পটভূমিতে সামাজিকভাবে সার্বজনীন ইমিউনিটি বা “হার্ড ইমিউনিটি” তৈরির একমাত্র হাতিয়ার ভ্যাক্সিন বা টিকা নিয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত ধারণা আহরণের চেষ্টা করা যাক।

ভ্যাক্সিনের বিভিন্ন পর্যায়

এডোয়ার্ড জেনারের ভ্যাক্সিনকে ধরা হয় প্রথম পর্যায়। প্রাণী দেহের ভাইরাসকে (যদিও তখনো ভাইরাসের ধারণা পৃথিবীতে আসেনি) মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়ে একটি মারণান্তক রোগের বিরুদ্ধে সফলভাবে প্রতিরোধ তৈরি করা যায় এটা পৃথিবীর বিজ্ঞান প্রথমবারের জন্য জানলো। বিংশ শতাব্দিতে ৩০ কোটির বেশি মানুষ স্মল পক্সে মারা গিয়েছে। জেনারের দেখানো পথে পরবর্তী সময়ে গরু থেকে পাওয়া বিশেষ স্ট্রেইনকে রোটাভাইরাস ভ্যাক্সিন তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

ভ্যাক্সিনের দ্বিতীয় পর্যায় – ১৮৮৫ ফ্রান্সের লুই পাস্তুর হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলেন, যে সমস্ত ইঁদুরকে তিনি কৃত্রিমভাবে জলাতঙ্কের ভাইরাস (রেবিস ভাইরাস) দিয়ে আক্রান্ত করিয়েছিলেন তাদের সুষুম্না কাণ্ড ১৫ দিন ধরে শুকোতে দিলে (desiccation) এদের আর সংক্রমণ ক্ষমতা থাকছেনা। ৬ জুলাই, ১৮৮৫-তে একটি ৯ বছরের শিশু জোসেফ মেইস্টারকে ইঁদুরের সুষুম্না কাণ্ডের সাসপেনশনের (suspension) পরপর কয়েকটি ইঞ্জেকশন দিলেন কয়েকদিনের ব্যবধানে। এবং অত্যাশচর্যভাবে শিশুটি বেঁচে গেল – যে রোগে মৃত্যুর হার কার্যত ১০০%।

এখানে সহজভাবে বলা যায় যে একটি ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়ার প্রধানত দু ধরনের চরিত্র থাকে – একটি এদের ক্ষতি করার শক্তি (toxicity) এবং অন্যটি হল শরীরে প্রবেশ করলে ইমিউন প্রতিক্রিয়া এবং পরিণতিতে প্রতিরোধ তৈরি করার ক্ষমতা (immunogenicity)। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষতি করার শক্তি (toxicity) বিনষ্ট করে দিয়ে ইমিউন প্রতিক্রিয়া তৈরি করার ক্ষমতা (immunogenicity)-কে রক্ষা করেন। এখানেই মৃত ভাইরাস ব্যবহার করে ভ্যাক্সিন তৈরির জাদুকাঠি লুকিয়ে আছে। এ পদ্ধতিকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজে লাগিয়ে টমাস ফ্রান্সিস ১৯৪০-এর দশকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন তৈরি করেন। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি যোনাস সাল্ক পোলিয়োর ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেন। এমনকি ১৯৯১ সালে মরিস হিলম্যান হেপাটাইটিস এ-র ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেন মূলত এ পদ্ধতিকেই ব্যবহার করে।

ভ্যাক্সিনের তৃতীয় পর্যায় এল ১৯৩৭-এ। ম্যাক্স থেইলার ইয়েলো ফিভার ভাইরাসকে attenuate বা তীব্রতা হ্রাস করে ফেলা হয়েছিল ধাপে ধাপে মুরগি এবং ইঁদুরের ভ্রুণের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসে। এরপরে ভাইরাসের বংশবিস্তার করানো হল প্রাণীদেহের কোষে। এর ফলে ভাইরাসের জিনে একটি পরিবর্তন হল – “that rendered it less capable of causing disease but still capable of inducing protective immunity.” একথা একটু আগেই আলোচনা করেছি। থেইলার তাঁর কাজের জন্য ১৯৫১ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

থেইলারের উদ্ভাবিত পদ্ধতি বিংশ শতাব্দির অপরার্ধে ঘটলো “an explosion of live attenuated viral vaccines developed using his technique.” ১৯৬০-এ্র দশকের গোড়ার দিকে অ্যালবার্ট স্যাবিন পোলিয়োর বিরুদ্ধে আরেক নতুন ধরনের ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করলেন “by weakening polio viruses using serial passage in monkey kidney and testicular cells.” অন্যান্য জীবিত attenuated ভাইরাস ব্যবহার করে হামের টিকা বেরলো ১৯৬৩ সালে, মাম্পসের টিকা ১৯৬৭ সালে, রুবেলার টিকা ১৯৬৯-এ, ভ্যারিসেলার টিকা ১৯৯৫-এ এবং রোটাভাইরাসের টিকা ২০০৮ সালে।

বলা যায় ভ্যাক্সিনের চতুর্থ পর্যায় আত্মপ্রকাশ করলো ১৯৮০ সালে যখন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী রিচার্ড মুলিগান এবং পল বার্গ রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তির জন্ম দিলেন। কি এই রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তি? মোটের ওপর বোধগম্য এবং সহজ করে বললে ব্যাপারটা হল এরকম – দুটি ভিন্ন প্রজাতির ডিএনএ অণু কৃত্রিমভাবে জুড়ে দেওয়া হয়। এরপরে জুড়ে দেওয়া ডিএনএ অণুটিকে “host” প্রাণীর কোশে প্রবেশ করালে প্রতিরোধের জন্য যে প্রোটিন প্রয়োজন তা তৈরি করা যায়। মুলিগান এবং বার্গ একটি ই কোলাই (Escherichia coli) ব্যাক্টেরিয়ার জিন (এই ব্যাক্টেরিয়াটির নাম হামেশাই মূত্রের ইনফেকশন কিংবা ডায়ারিয়ার ক্ষেত্রে শোনা যায়) দিয়ে সংক্রামিত করলেন (transfecting) বাদরের কিডনির কোশ।

মেডিসিন এবং বিজ্ঞানের জগতে খুলে গেল এক নতুন দিগন্ত। এই প্রযুক্তির ওপরে ভর করে ১৯৮৬ সালে তৈরি হল হেপাটাইটিস বি-র প্রতিরোধী ভ্যাক্সিন। ২০০৬ সালে হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাসের ভ্যাক্সিন, এবং ২০১৩-তে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রতিরোধী ভ্যাক্সিন।

এখানে কয়েকটি তথ্য নজর করার মতো। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে আমেরিকায় নিয়ম করে নবজাতদের হেপাটাইটিস বি ভ্যাক্সিন দেওয়া শুরু করার পরে ১০ বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি রোগে সংক্রমণের সংখ্যা বছরে ১৮,০০০ থেকে প্রায় শূণ্যে নেমে এসেছে। ১৯৮৮ সালে যখন বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (হু) সংকল্প গ্রহণ করে যে সার্বজনীন পোলিয়ো টিকাকরণ শুরু হবে রোগটিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে সেসময় পৃথিবীতে ৩৫০,০০০ নতুন পোলিয়ো রোগী পাওয়া গিয়েছিল। ২০২০ সালে স্যাবিনের পোলিয়ো ভ্যাক্সিনের সার্বজনীন প্রয়োগের ফলে হু-র ৬টির মধ্যে ৫টি অঞ্চলে wild-type পোলিয়ো ভাইরাস নির্মূল হয়েছে। এবং হু-র প্রচার ও প্রয়োগের সাফল্যের ফলে পৃথিবীতে প্রায় ২ কোটি মানুষ পক্ষাঘাতের হাত থেকে বেঁচেছে। হামের টীকার ফলে মোটামুটি ২ কোটি ৩০ লক্ষ মৃত্যু এড়ানো গেছে। হু-র সদস্য ১৯৪টি দেশের মধ্যে ১৭৩টি দেশে রুবেলা ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়। যে রোটাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিবছর ৫০০,০০০ শিশু এবং অল্পবয়সী বাচ্চাদের মৃত্যু ঘটাতো সে মৃত্যুর হার প্রায় শূণ্যে নেমে এসেছে।

এরপরে করোনা অতিমারির সময়ে উদ্ভাবিত হল ভ্যাক্সিনের পঞ্চম পর্যায় – mRNA ভ্যাক্সিন। পৃথিবী জুড়ে ১৮০টির বেশি গবেষণা সংস্থা এবং ১০০-র বেশি কোম্পানি মিলে বিভিন্ন ধরনের ভ্যাক্সিন তৈরির লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। mRNA, ডিএনএ বা ভাইরাল ভেক্টর ভ্যাক্সিনে ভাইরাসের প্রোটিন থাকেনা। এর পরিবর্তে mRNA তথা বার্তাবহী মেসেঞ্জার আরএনএ-কে ব্যবহার করা হয়। এই mRNA কোশের জিনে সিগন্যাল পাঠায় কিভাবে প্রতিরোধী প্রোটিন তৈরি করতে হবে করোনাভাইরাসকে ঠেকানোর জন্য।

২০১৮ সালে (১২.০১.২০১৮) নেচার রিভিউজ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র “mRNA vaccines – a new era in vaccinology” শিরোনামে। সে গবেষণাপত্রটিতে বলা হয়েছিল – “Important future directions of research will be to compoare and elucidate the immune pathways activated by various mRNA vaccine platforms, to improve current approaches based on these mechanisms and to initiate new clinical trials against additional disease targets.” ২০২০-২১ সময়কালে করোনা অতিমারি আমাদের সামনে সে সুযোগ এনে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সর্বস্ব ঢেলে এ পরীক্ষা সফল করেছেন। আবার হাঙ্গর কর্পোরেট পুঁজিও থাবা বসিয়ে আছে সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য।

শেষ করার আগে একটি সতর্কবাণী রাখি। ২০১০ সালে (এপ্রিল) সুবিখ্যাত PLoS জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল প্রবন্ধটি Nuclear Weapons and Neglected Diseases: The “Ten-Thousand-to-One Gap” শিরোনামে। সে প্রবন্ধের পর্যবেক্ষণ ছিল – “for a tiny fraction (less than 1/10,000th) of the costs of producing and maintaining a nuclear arsenal the 11 nuclear powers could eliminate most of their neglected diseases and engage in joint neglected disease research and development efforts that help to reduce international tensions and promote world peace.”

এই অতিমারিকাল একদিন শেষ হবে। হয়তো “নিউ নর্মাল”-এর ঝাঁকুনি থেকে যাবে। কিন্তু প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষার কি হবে সে উত্তর আমাদের কাছে অজানা। কর্পোরেট পুঁজি-লালিত রাষ্ট্র ভ্যাক্সিনের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সামগ্রিক স্বাস্থ্যচিত্রের কি হবে?

হু-র তরফে যেমন পোলিয়োর টিকা সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তেমনি স্বাস্থ্যকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জন স্বাস্থ্য আন্দোলন একান্ত জরুরি। এধরনের আন্দোলন ছাড়া মানুষের সার্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থার কোন মুক্তি বা উত্তরণ ঘটবে না।

(ভ্যাক্সিনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনার অংশটির জন্য আমি নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ প্রকাশিত (মার্চ ২৫, ২০২১) প্রবন্ধটির কাছে ঋণী – “On the Shoulders of Giants – From Jenner’s Cowpox to mRNA Covid Vaccines”)

Good one sir

বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা কে সর্বদা ই স্বাগত। কঠিন কথাকে সহজভাবে উপস্থাপন করার পরিশ্রমসাধ্য কাজ টি করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সহজ কথা নয়। এ কাজে আপনি অনায়াস। বিশেষ ভাবে ভালো লাগলো ভ্যাকসিনের ইতিহাস।

It’s a very valuable information which many doctors don’t know including me. Thanks. Please keep on enlightening us

এ লেখা এতো বিস্তৃত ও সুগভীর কিন্তু যৌক্তিক বিন্যাস বোধগম্য। বহুল পঠিত হলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের চিন্তার স্থবিরতা কাটাতে সহায়ক হবে। সবচেয়ে বড় কথা লেখাটা সর্বজনগম্য।

Very detailed informative article. Learnt many new things- specially – how came the terminology-‘vaccine’

Excellent write up …. insightful and informative as well!

Thanks , many thanks!

খুব ভালো লাগল লেখাটা।

এই ইতিহাসগুলি জানতে চাই। অশেষ ধন্যবাদ

চমৎকার লাগল ডঃ ভট্টাচার্যের এই প্রবন্ধ। যদিও বিষয়টি বিজ্ঞাননির্ভর তবুও বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি প্রায় সবটা।

ভ্যাক্সিন বিরোধী আন্দোলন অতিমারীর কালে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং বেশ কিছু অজ্ঞ মানুষ এই “শিক্ষিত” মানুষদের বিশ্বাস করে ভ্যাক্সিন নিচ্ছেন না। ফলে অতিমারীর ভয়ঙ্করতা বাড়ছে।

তবে আশার কথা, ওদের মধ্যেও এখন অনেকে ভ্যাক্সিনমুখী। অবশ্যই প্রতিরোধের মাত্রা বসন্ত বা পোলিওর টীকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মত ভয়ঙ্কর নয়।

এই অতিমারী নিশ্চয়ই যাবে কিছু সময় পরে। কিন্তু আর একটি নতুন মারী আসতেই পারে। তখনও ভ্যাক্সিন তৈরী হবে। কিন্তু মানুষকে যদি আরও বিজ্ঞানমুখী করা যায় তবে এই প্রতিরোধ দুর্বল হবে ক্রমশঃ।

এরকম লেখা আরও লিখে চলুন। এমন সহজ ভাষায়। আমাদের দায়িত্ব আরও পাঠকের কাছে একে পৌঁছে দেওয়া।

খুব ভালো লাগল লেখাটা

অনবদ্য।

Onek kichu jaante parlam…r eto sahaj vabe likhechen j porte porte kakhono valo laga anuvuti ta sore ni…..valo thakben

অপার আনন্দ পেলাম ডাঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনন্যসাধারণ গণ-জীবনদায়ী এই লেখাটি পড়ে। খুব প্রয়োজন এমন সব চিন্তা ও গবেষণা নির্ভর তথ্যবহুল লেখালেখির। আমাদের ভালোলাগা আপনাকে ও আপনার লেখনীকে সুদীর্ঘকাল আরো নিবিড় গণস্বাস্থ্য-কল্যাণমুখী করে তুলুক— এই কামনা করি। এই সঙ্গে আমার ধ্যান-ধারণা ও কাজকর্ম-জাত তিনটি বিষয় সামনে আনছি আপনারই অনুধাবিত তিনটি প্রসঙ্গক্রমে—

(১) আপনি সঠিক বলেছেন—”অপনোদনের লক্ষ্যে আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হয়েছে। এরপরেও একটি ঐতিহ্য দীর্ঘায়ত হচ্ছে, প্রাক-আধুনিক পদ্ধতি প্রলম্বিত হয়ে থাকছে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারার মাঝে। এটা গুরুত্বপূর্ণ। এটাই ইতিহাসের বিশিষ্ট ধরন।“

(২) আপনার চিন্তা ও প্রশ্নটি সঠিক— প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষার কি হবে সে উত্তর আমাদের কাছে অজানা। সামগ্রিক স্বাস্থ্যচিত্রের কি হবে?

(৩) চিন্তামুক্তির ও উত্তরণের পথ যেমনটি বাতলেছেন, তাও সঠিক— “জন স্বাস্থ্য আন্দোলন একান্ত জরুরি। এধরনের আন্দোলন ছাড়া মানুষের সার্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থার কোন মুক্তি বা উত্তরণ ঘটবে না।“

আমার অভিমত— (১) (যেমনটি নানাভাবে ব্যক্ত করে চলেছি অনেক দিন ধরেই, যার একটি নমুনা— আমার ‘সংস্কৃতির জীবনীশক্তি ও বাঙালি” নামক বইতে (২০১৮) আছে ) । যেখানে বর্ণিত একই সত্য—“ঐতিহ্য দীর্ঘায়িত হচ্ছে”; প্রাক-আধুনিক পদ্ধতি প্রলম্বিত হয়ে থাকছে”। আমার ধারণায়, এটারই নাম জীবনীশক্তি( Vitality of Life)—যা মানব জীবনের মূল বাস্তুতান্ত্রিক নিয়ম( Basic force of Human Ecosystem of Life)। এটা বর্তমান মানুষদের জীবনের বংশপরম্পরাগত জীবনীশক্তি ( It’s the Heriditary Vitality of Present human Life)। অর্থাৎ মহাশক্তিশালী মানুষজাতটা যখন ছোট্ট ভাইরাসের কাছে কাবু হয়ে জীবন হারাতে বসে, তখন অল্প সংখ্যক আধুনিক গবেষক—যারা আসলে আধুনিক মানুষদের মধ্যে তৈরি হওয়া উন্নতমানের মানবজীবনীশক্তি, তারা সব মানুষের জীবন বাঁচাতে নানান কিছুর মিশ্রণে ( কম্পোজিশনে) একটি এমন ওষুধ তৈরি করতে সক্ষম হয় যে তা ভাইরাসকে মেরে মানুষকে বাঁচায়। যখন এই আধুনিক মেডিক্যাল কলেজের উন্নত পদ্ধতির বাইরেও প্রাক-আধুনিক পদ্ধতি কাজ করে ভাইরাসকে মেরে নিজেরা বাঁচতে সক্ষম হয় তখনও নীতিগতভাবে কাজ একই হয়—ভাইরাস মরে, মানুষ বাঁচে। ডাঃ ভট্টাচার্য এটাকেই বললেন— ইতিহাসের বিশিষ্ট ধরন। এই ধরন অনুযায়ী এখনো বহু-বহু মানুষ আছে যারা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির অসাধ্য সাধনের কথাটা জানেইনা, বা সুবিধা পেতে সাধ করলেও পারিবারিক/ সামাজিক শিক্ষা- সংস্কৃতিতে ও অর্থনৈতিক সাধ্যে তাদের কুলোয়না। এদেরকে প্রাক-আধুনিক পদ্ধতিবাহিত জীবনপ্রবাহী জীবনীশক্তি আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারার মাঝে বাঁচিয়ে- টিকিয়ে রেখেছে ও রাখবে— এদের নিজস্ব তৈরি জীবনদায়ী ওষুধের কম্পোজিশনে আছে দেহ + মন+ প্রাণ( আত্মা) + বংশপরম্পরাগত জ্ঞান- অভিজ্ঞতা । যার কিছু অভাব আছে [(ক) প্রাণ নেই আর (খ)অভিজ্ঞতা থাকলেও তার হয় প্রয়োগ নেই, নয়তো সীমাবদ্ধতার অবস্থার চাপে বাধ্যবাধকতায় বিকৃত প্রয়োগ হয় ] আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রদত্ত ওষুধ ও প্রযুক্তির ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কৌশল-বিদ্যায়। এই অভাবের কারণেই ডাঃ ভট্টাচার্যের অনুভূত উপরিউক্ত ইতিহাসের বিশিষ্ট ধরন।

(২) আধুনিক উন্নয়নমুখী সভ্যতায়ন( Developmental Civilization) মানুষকে ( বিশেষতঃ আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে ) প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সামাজিক সুরক্ষা দিতে পারেনি— এই সত্যটিকে আমাদের সর্বজনীন সমাজের একাংশ দুষ্ট-ব্যবসায়িক, দুষ্ট-রাজনৈতিক ও দুষ্ট-সামাজিক কারণে বিতর্কিত ও ধ্বংসাত্মক অব্যক্ত করে রেখেছে। তাই বলবো, কারণটা অজানা নয়, এটাই সবাই জানি, কিন্তু কিছু কথা আছে—অব্যক্ত থাকলেই জীবনীশক্তির জীবনপ্রবাহ কল্লোলিত থাকে, আর ব্যক্ত হলেই সেই প্রবাহকে শুকিয়ে দেয় একটি ধ্বংসাত্মক অপশক্তি। এটা দীর্ঘজীবী জীবনীশক্তি( Perennial Vitality) বনাম ক্ষণজীবী জীবনীশক্তি ( Fragile Vitality) বিষয়ে সর্বসাধারণের মৌলিক অজ্ঞতা( Ignorance of Human Ecosystem)।

(৩) ডাঃ ভট্টাচার্য উত্তরণের পথনির্দেশ দিলেন—”জন স্বাস্থ্য আন্দোলন একান্ত জরুরি।“ কিন্তু, আন্দোলনেরও জন্ম-জীবন-মৃত্যু আছে ঠিক যেমন প্রাণীর থাকে, মানুষের জীবনের থাকে। আন্দোলনের প্রয়োজন উপলব্ধ হলেই আন্দোলনের জন্ম দেওয়া যায়না, জন্ম দিলেও বাঁচানো যায়না, যদি না বিশেষ ধরনের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নয়নমুখী সভ্যতায়নের প্রবাহ চলমান প্রবাহের থেকে অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষের মত একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রশানিক চলমান জীবনপ্রবাহ বনাম আন্দোলনের প্রয়োজন উপলব্ধ হওয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন যেভাবে ( যে কম্পোজিশনে) গণ-গবেষণাগারে সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণী জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি হবে তখন সেভাবে ডাঃ ভট্টাচার্য প্রদর্শিত পথে জনসাধারণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষা র প্রতিষ্ঠিত হবে বলেই আমার ধারণা।

অতএব, পথ দেখিয়েছেন যিনি, আছেন ও থাকবেন সঙ্গে তিনি, আমার বিশ্বাস— আর তাই তাঁরই আদর্শে ধাবিত আমার আহ্বান— আন্দোলনটা তো চলছেই, আসুন সবাই মিলে এবারে দীর্ঘজীবী জীবনীশক্তি( Perennial Vitality) বনাম ক্ষণজীবী জীবনীশক্তি ( Fragile Vitality)র দ্বান্দ্বিক লড়াইটা শেষ করি আর সবাই মিলে এ রাজ্যের ও এ দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নততর সভ্যতায়নের নতুন পথে হাঁটি— ধ্যান-ধারণায়-চিন্তায় ও লেখায় বিধি-নিয়মের বেষ্টনে, যুক্তি এবং বিজ্ঞানের যথাচর্চা ও কাজের মাধ্যমে।

সবাই জানি অনেকেই “আন্দোলন” এই শব্দটি ব্যবহার করতে ভয় পায়, আন্দোলনে যুক্ত হতে ভয় পায়, আরো কিছু অসুবিধা থাকে যার জন্য আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়না অনেক সময়। কিন্তু ডাঃ ভট্টাচার্য যে আন্দোলনের কথা বলেছেন, এই আন্দোলন ভয় পাওয়ার আন্দোলন নয় । এটা সামগ্রিক সুন্দরতর স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য সব মানুষকে নিয়ে সার্বিক সহযোগ দেওয়ার বিজ্ঞানচর্চা ও কাজের মাধ্যমে একটি বিশেষ পদ্ধতিগত প্রয়োগ। প্রচলিত প্রতিবাদী “আন্দোলন” নয়।

আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন!

এত্তো সহজ ভাবে গম্ভীর বিষয়কে বোঝানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ ??❤️

অসাধারণ লেখা।

এত সহজ ভাযায় প্রকাশ, বুঝতে এতটুকু সময় লাগে না…

Thanks Jayanta for the enlightening write up. Learnt a lot about the history of vaccine program.

পড়ে সমৃদ্ধ হলাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই l আমার মনে হয় পাঠক হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে যাতে এই ধরণের আলোচনা কিছু মানুষের সাথে ভাগ করে নিতে পারি l

খুব সুন্দর লেখা। অনেক জিনিস জানলাম।

Khob valo likha ?

যথারীতি প্রচুর অজানা তথ্য সমৃদ্ধ লেখা। ভালো লাগলো।

এই সময়ে এই লেখার খুব প্রয়োজন ছিল।

Awesome ???

Thank you!

অনেক অজানা তথ্য পেলাম। ধন্যবাদ।