পূর্ব প্রকাশিতের পর

ডা. মিলারের নির্দেশ মতো ডায়াবিটিস নিয়ে নতুন করে পড়তে শুরু করলেন বান্টিঙ। ডায়াবিটিস নিয়ে অত্যাধুনিক মতামতের আশায় চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত হালফিলের পত্র পত্রিকার পাতা উল্টাতে লাগলেন তিনি। ৩০শে অক্টোবর ১৯২০, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, এমনই এক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিলেন বান্টিঙ। ইউএসএর শিকাগো শহর থেকে প্রকাশিত ‘সার্জারি, গায়নেকলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স’ পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যার উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন বান্টিঙ। খুব একটা মনোযোগ দিয়ে যে পত্রিকাটা পড়ছিলেন তিনি তা কিন্তু নয়। রাতে ঘুমটা যাতে তাড়াতাড়ি আসে, সেই জন্যই পত্রিকায় চোখ বোলানো আর কি। পত্রিকার প্রথম নিবন্ধ ‘দ্য রিলেশন অব দ্য আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্স টু ডায়াবিটিস উইথ স্পেশ্যাল রেফারেন্স টু কেসেস অব প্যানক্রিয়েটিক লিথিয়াসিস’। লিখেছেন ইউএসএর প্যাথোলজিস্ট ডা. মোসেস ব্যারন[৪]।

| ডাঃ মোসেস ব্যারনের লেখা প্রবন্ধের প্রথম পাতার অংশ |

ডায়াবিটিস?! নড়েচড়ে বসলেন বান্টিঙ। ডায়াবিটিস নিয়েই তো লেকচার দিতে হবে তাঁকে। আর ‘সার্জারি, গায়নেকলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স’এর মতো পত্রিকায় ডায়াবিটিস বিষয়ক লেখা মানে, নতুন কিছু আকরের সন্ধান পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কারণ ইউএসএ-কানাডার সবচেয়ে আধুনিক ও নামী-দামী চিকিৎসক-লেখকরা নিয়মিত লেখেন এই পত্রিকায়। তাছাড়া ডা. ব্যারন তখন প্যানক্রিয়াসের সাথে ডায়াবিটিসের সম্পর্ক নিয়ে অধিক মনোযোগী ছিলেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে আগ্রহী অনেকেই। তড়িঘড়ি তাই মনোযোগ দিয়ে নিবন্ধটা পড়তে শুরু করলেন বান্টিঙ। ১১ পাতার এই নিবন্ধে সোবোলেউর[৫] একটা নিবন্ধ উদ্ধৃত করে ডা. ব্যারন লিখেছেন, “খরগোশ, বেড়াল এবং কুকুরের [প্যানক্রিয়াসের][৬] নালি বেঁধে দিয়েছিলেন সোবোলেউ। [প্যানক্রিয়াস] কঠিন হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছিলেন তিনি। … প্রায় ১৫ সপ্তাহ পরে কদাচিৎ কোনো প্যারেনকাইমা [কোষ] দেখা গিয়েছিল [প্যানক্রিয়াসে]। যদিও আইলেটস [অব ল্যাঙ্গারহান্স] তখনও অবিকৃতই ছিল। … প্রাণীগুলোর হজমের কোনো গন্ডগোল ধরা পড়ে নি। লেখক [সোবোলেউ] তাই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে আইলেটস [অব ল্যাঙ্গারহান্স] কার্বোহাইড্রেট পরিপাকে সহায়তা করে, কারণ প্রাণীগুলো ততদিনই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল যতদিন তাঁদের আইলেটস সক্রিয় ছিল …”।

ডা. ব্যারনের লেখা যত পড়ছেন, ভিতরে ভিতরে ততই উত্তেজনা অনুভব করছেন বান্টিঙ। গোগ্রাসে পড়ে চলেছেন ডা. ব্যারনের লেখা। ডা. ব্যারন সিদ্ধান্ত টানেন, “প্যানক্রিয়াসের নালি রুদ্ধ হলে কম বেশি ফাইব্রোসিসে আক্রান্ত হয়ে প্যানক্রিয়াস প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। [প্যানক্রিয়াস] গ্রন্থি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলেও আইলেটস পুরোপুরি অবিকৃতই থাকে। … বর্তমান গবেষণা এই সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করে যে সরাসরি লসিকা বা রক্তে (অন্তঃস্রাবী) [এমন] একটা হরমোন ক্ষরণ করে আইলেটস [অব ল্যাঙ্গারহান্স], যার কার্বোহাইড্রেট পরিপাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে”।

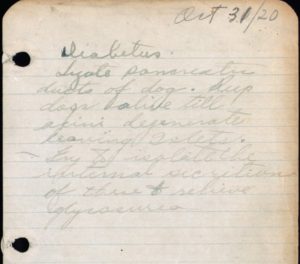

| বান্টিঙের লেখা যুগান্তকারী সেই ২৫টা শব্দ। নোটের ডানদিকে ৩০ তারিখের উপর ৩১ তারিখ লেখা হয়েছে। |

ডা. ব্যারনের লেখা পড়ে, বান্টিঙের মনের ভিতর তোলপাড় হয়ে চলেছে কয়েকটা ভাবনা। মাথার ভিতর পাক দিয়ে চলেছে কিছু চিন্তা। চিন্তা করতে করতে কখনও ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন বান্টিঙ তো কখনও গম্ভীর মুখে বসে পড়ছেন চেয়ারে। এদিকে রাত বেড়ে চলেছে। নিঝুম রাতের নিস্তব্ধ ঘরে টিক টিক শব্দ তুলে ঘুরে চলেছে ঘড়ির কাঁটাটা। বান্টিঙের মুখ তখন প্রসব যন্ত্রণায় আরক্ত। রাত তখন প্রায় ২টো হবে, সহসাই বজ্রপাতের মতো এক পরিকল্পনা ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর মাথায়। দ্রুত একটা পেন তুলে নিলেন হাতে। নোট বইয়ে খস্খস্ করে লিখে চললেন- ডায়াবিটুস [৭] কুকুরের প্যানক্রিয়াস নালি বাঁধো। আইলেটস বাদে গ্রন্থি নষ্ট হওয়া পর্যন্ত কুকুরটাকে বাঁচিয়ে রাখো। এখান থেকে অন্তর্বর্তী নিঃসরণকে পৃথক করার চেষ্টা করে মধুমেহ [৮] নিয়ন্ত্রণ করো।

৩১শে অক্টোবর (রাত ১২টা বেজে গিয়েছিল তখন) রাতে সেই বজ্রপাতের ফসল এই ২৫টা শব্দ। এই ২৫টা শব্দ মানব সমাজকে রক্ষা করেছিল ঘাতক ডায়াবিটিসের হাত থেকে। ২০ বছর পর, ১৯৪০ সালে এই বিশেষ দিনটা সম্পর্কে বান্টিঙ লিখেছেন, “এটা সেই সমস্ত রাত্রিগুলোর মধ্যে একটা যখন আমি অস্থির ছিলাম এবং ঘুমোতে পারতাম না। আমি ভাবছিলাম [পরের ক্লাসের] লেকচারের কথা আর এই নিবন্ধের কথা এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথা আর [ভাবছিলাম] কী ভাবে দেনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় আর দুঃসময় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রাত ২টোর সময় [পরবর্তী] লেকচার আর এই নিবন্ধ আমার মনের মধ্যে পাল্লা দিয়ে তোলপাড় করে চলছিল, [তখনই প্যানক্রিয়াসের] নালি বাঁধার পরীক্ষার কথা মাথায় আসে আমার আর [ভাবলাম] এই নিষ্ক্রিয় প্যানক্রিয়াসের ভিতর থেকে অপ্রয়োজনীয় নির্যাস মুক্ত করে প্রয়োজনীয় নির্যাস সংগ্রহ করা যেতে পারে। আমি উঠে পড়লাম আর পরিকল্পনার কথা লিখতে শুরু করলাম এবং রাতের বেশির ভাগ সময়টা এটা নিয়েই ভাবতে লাগলাম”।

* * *

ডা. ব্যারনের প্রবন্ধ পড়ে ঠিক কী বুঝেছিলেন বান্টিঙ যা থেকে তাঁর মাথায় ইনসুলিন আবিষ্কারের কথা আসে? প্যানক্রিয়াস নালি কী? সেই নালি বাঁধার সাথে কী সম্পর্ক ইনসুলিনের? কী ভাবে বান্টিঙ বুঝলেন প্যানক্রিয়াস নালি বাঁধলেই ইনসুলিন পাওয়া যাবে? এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে এবং সহজ ভাবে বুঝতে গেলে, আধ পাতা অ্যানাটমি বা ফিজিওলজি না বুঝলেই যে চলবে না আমাদের। তাই ছোট্টো করে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক মানব দেহের অভ্যন্তরে।

মানবদেহের বিভিন্ন গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরনের জৈব-রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়, যারা বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ, যেমন- পুষ্টি, শ্বসন, রেচন, জনন, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এই সমস্ত গ্রন্থি থেকে দু’ধরনের রাসায়নিক নির্গত হয়- এনজাইম এবং হরমোন। যে সমস্ত গ্রন্থি থেকে নালিপথ দিয়ে এনজাইম ক্ষরিত হয় তাঁদের এক্সোক্রিন বা বহিঃস্রাবী গ্রন্থি বলে। যে সমস্ত গ্রন্থি থেকে [নালি ছাড়া] সরাসরি রক্তে হরমোন মিশ্রিত হয় তাঁদের এন্ডোক্রিন বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বলে [পাশের চিত্র দ্রষ্টব্য]।

| প্যানক্রিয়াসের ভিতরে সবুজ নালিপথ যুক্ত এক্সোক্রিন বা বহিঃস্রাবী গ্রন্থি এবং নালি বিহীন নীল রঙের এন্ডোক্রিন বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। |

মানুষের পাকস্থলীর পিছন দিকে অবস্থিত কলা আকৃতির অঙ্গটা প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় নামে পরিচিত। প্যানক্রিয়াস একটা মিশ্র গ্রন্থি। অর্থাৎ, এই গ্রন্থি থেকে নালিপথ দিয়ে এনজাইম ও নালিপথ ছাড়া হরমোন উভয়ই ক্ষরিত হয়। মূলত তিন ধরনের এনজাইম ক্ষরিত হয় এই প্যানক্রিয়াস থেকে- অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন ও লাইপেজ। প্যানক্রিয়াস থেকে ক্ষরিত হরমোনগুলো হলো- ইনসুলিন, গ্লুকাগন, সোমাটোস্ট্যাটিন প্রভৃতি।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করি সেগুলোকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য পাকস্থলীতে পাচিত হয়ে ছোটো আণবিক আকার যুক্ত গ্লুকোজে পরিণত হয়। পাকস্থলী থেকে শোষিত গ্লুকোজ রক্ত বাহিত হয়ে পৌঁছয় দেহকোষে এবং কোষ অভ্যন্তরের বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে (তাপ) শক্তি উৎপাদন করে। দেহকোষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য লিভারে (যকৃতে) ও পেশিতে সঞ্চিত হতে থাকে। পরে প্রয়োজন হলে, এই সঞ্চিত গ্লুকোজ রক্ত বাহিত হয়ে আবার দেহ কোষে চলে আসে এবং পুনরায় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে শক্তি উৎপাদন করে। লিভার অবশ্য নিজের ইচ্ছায় রক্ত বাহিত গ্লুকোজকে শোষণ করতে বা সঞ্চয় করতে পারে না। একই ভাবে, লিভারে সঞ্চিত গ্লুকোজকে নিজের ইচ্ছায় বিমুক্তও করতে পারে না লিভার। আমরা জেনেছি, প্যানক্রিয়াস থেকে ক্ষরিত হরমোনের মধ্যে ইনসুলিন ও গ্লুকাগন অন্যতম। ইনসুলিনের মূল কাজ হলো, রক্তে মিশ্রিত অতিরিক্ত গ্লুকোজ শোষণ ও সঞ্চয়ের জন্য লিভারে বার্তা পাঠানো। ইনসুলিনের বার্তা না পওয়া পর্যন্ত, রক্তে মিশে থাকা অতিরিক্ত গ্লুকোজ শোষণ ও সঞ্চয়ে অক্ষম হয় পড়ে লিভার। আর রক্তে মিশে থাকা এই অতিরিক্ত গ্লুকোজ শোষিত না হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই রোগটাই ডায়াবিটিস নামে পরিচিত। একইভাবে, গ্লুকাগনের মূল কাজ হলো, এই সঞ্চিত গ্লুকোজকে বিমুক্ত করার জন্য লিভারে বার্তা পাঠানো। প্যানক্রিয়াস থেকে ঠিক মতো গ্লুকাগন ক্ষরিত না হলে, সঞ্চিত গ্লুকোজ বিমুক্ত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে লিভার। পরিণতিতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে।

ডায়াবিটিসের ঠিক বিপরীত চরিত্রের এই রোগটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া নামে পরিচিত। বলা প্রয়োজন, প্যানক্রিয়াস থেকে ক্ষরিত ইনসুলিন (এবং গ্লুকাগন) কখনই পাকস্থলীতে পরিপাক বা পাচন ক্রিয়ায় অংশ নেয় না। অর্থাৎ, কার্বোহাইড্রেটস্ পরিপাকে বা হজমে ইনসুলিনের কোনো ভূমিকাই নেই। কারণ, ইনসুলিন কেবলমাত্র লিভারে নির্দেশ পাঠায়, পাকস্থলীতে নয়।

প্যানক্রিয়াসের ভিতরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বিশেষ কয়েকটা অংশ দেখা যায়। দ্বীপের মতো এই অংশগুলো আইলেটস্ অব ল্যাঙ্গারহান্স [৯] নামে পরিচিত। এই আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্সই প্যানক্রিয়াটিক হরমোনের আবাসস্থল। এই আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্স থেকেই ক্ষরিত হয় ইনসুলিন, গ্লুকাগন প্রভৃতি হরমোন। আইলেটস্ থেকে ক্ষরিত এই হরমোনগুলো সরাসরি রক্তে মিশে যায় এবং লিভারে বার্তা প্রেরণ করে। অপরদিকে, প্যানক্রিয়াস থেকে ক্ষরিত এনজাইমগুলো দুটো নালি পথ দিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে এসে মুক্ত হয়। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে, বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন পরীক্ষাধীন প্রাণীর পুরো প্যানক্রিয়াসটাই কেটে বাদ দিয়ে দিলে পরীক্ষাধীন প্রাণীর ডায়াবিটিস ধরা পড়ে। কারণটা সহজেই অনুমান করা যায়। প্যানক্রিয়াস না থাকা অর্থ আইলেটস্ অব ল্যাঙ্গারহান্স না থাকা। আর আইলেটস্ না থাকলে ইনসুলিন ক্ষরণের প্রশ্নই উঠে না। আর ইনসুলিন ক্ষরিত না হলে রক্ত বাহিত গ্লুকোজ শোষণে অক্ষম হয়ে পড়ে লিভার। পরিণতিতে পরীক্ষাধীন প্রাণীর ডায়াবিটিস ধরা পড়ে। এই পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, ডায়াবিটিসের জন্য প্যানক্রিয়াসই দায়ী। বিজ্ঞানীরা তখন প্যানক্রিয়াসের ভিতরের নালি দুটো বেঁধে দিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। রাশিয়ান গবেষক সোবোলেউর এই রকমই একটা পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন ডা. ব্যারন। গবেষকরা লক্ষ্য করেন, বেঁধে দেওয়া প্যানক্রিয়াসের নালির সাথে ডায়াবিটিসের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, নালি পথ দিয়ে তো ইনসুলিন ক্ষরিতই হয় না, নালি পথ দিয়ে ক্ষরিত হয় এনজাইমস্। নালি বাঁধা সত্ত্বেও, আইলেটস্ অব ল্যাঙ্গারহান্স থেকে ক্ষরিত ইনসুলিন সরাসরি রক্তে মিশে যায় আর পৌঁছে যায় লিভারে। প্যানক্রিয়াসের নালি বাঁধার পরীক্ষা থেকে গবেষকরা বুঝতে পারেন, পুরো প্যানক্রিয়াস নয়, ডায়াবিটিসের জন্য দায়ী প্যানক্রিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্স। তাঁরা নিশ্চিত হন আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্স থেকে ক্ষরিত পদার্থই ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯১০ সালে, বেলজিয়মের ব্রাসেলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথোলজির অধ্যাপক জঁ ইজিঁদ ক্যামিই ফিলিপ হিউবার্ট ডি’মায়ার আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্স থেকে ওই বিশেষ হরমোন নিষ্কাশনের চেষ্টাও করেন। তিনিই প্রথম এই হরমোনের নাম দেন ইনসুলিন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আইলেটস থেকে ইনসুলিন নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন নি ডি’মায়ার। কিন্তু বান্টিঙের সমসময়ে [১৯২০ সাল নাগাদ] এটা প্রায় নিশ্চিত ভাবে জানা গিয়েছিল, আইলেটস থেকে ক্ষরিত ইনসুলিনই ডায়াবিটিসের জন্য দায়ী। শুধু তাই নয়, আইলেটস থেকে সফল ভাবে সেই হরমোন নিষ্কাশনের আগেই, সেই হরমোনটা ইনসুলিন নামে পরিচিতও হয়ে গিয়েছিল। বাকি ছিল শুধু আইলেটস্ অব ল্যাঙ্গারহান্স থেকে সঠিক ভাবে ইনসুলিন নিষ্কাশন, ঠিক যে কাজটা করতে সফল হয়েছিলেন আমাদের গল্পের নায়ক ডা. ফ্রেডরিক গ্রান্ট বান্টিঙ।

ডা. ব্যারনের প্রবন্ধের সারমর্ম হলো্, প্যানক্রিয়াসের নালিদুটো বেঁধে দেওয়া হলে, কয়েক সপ্তাহ পর থেকে, প্যানক্রিয়াসের কোষগুলো কঠিন হয়ে নষ্ট হয়ে যায় অথচ আশ্চর্যজনক ভাবে প্যানক্রিয়াসের মধ্যেই অবস্থিত, আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্সগুলো তখনও সজীব থাকে। আর এটা জানাই আছে যে, এই আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্সের মধ্যে অবস্থিত ইনসুলিনই রক্তের ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। তো বান্টিঙ ভাবলেন কি, কোনো কুকুরের প্যানক্রিয়াসের নালি বাঁধার কয়েক সপ্তাহ পর, তার সক্রিয় আইলেটস্ থেকে ইনসুলিন নিষ্কাশনের চেষ্টা করলে কেমন হয়! কী ভাবে? তিনি ঠিক করলেন, অপারেশন করে প্রথমে কুকুরের প্যানক্রিয়াস নালি দুটো বেঁধে দেবেন। কয়েক সপ্তাহ পর, প্যানক্রিয়াস নষ্ট হয়ে গেলে, অপারেশন করা সেই কুকুরের পুরো প্যানক্রিয়াসটাই কেটে বার করে আনবেন তিনি। এই নিষ্ক্রিয় প্যানক্রিয়াসের মধ্যে তখনও সজীব থাকার কথা আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্সের। কেটে নেওয়া ওই প্যানক্রিয়াসটা কোনো একটা দ্রবণের মধ্যে চুবিয়ে রেখে দিলে, সজীব আইলেটস থেকে চুইয়ে চুইয়ে ইনসুলিন জমা পড়বে ওই পাত্রে। আর সেই ইনসুলিন, ইঞ্জেকশন হিসেবে ডায়াবিটিস রোগীর দেহে প্রবেশ করালে, পূর্বের ন্যায় লিভারে বার্তা পাঠাতে থাকবে সে। আর তাতেই কমবে রক্তে সুগারের মাত্রা তথা ডায়াবিটিস।

(চলবে)

[৪] ৫ বছর বয়সে বাবা মায়ের সাথে রাশিয়া থেকে ইউএসএ-র মিনিসোটা শহরে চলে আসেন মোসেস ব্যারন (১৮৮৪-১৯৭৪)। ১৯১১ সালে মিনিসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যাথোলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

[৫] ১৯০১ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত এল.ভি. সোবোলেউর (১৮৭৬-১৯১৯) গবেষণা পত্র ‘অন দ্য নরমাল অ্যান্ড প্যাথোলজিক্যাল মর্ফোলজি অব দ্য ইন্টারন্যাল সিক্রেশান অব দ্য প্যানক্রিয়াস’এর রচনাংশের উল্লেখ করেছেন মোসেস।

[৬] অনুবাদের সুবিধার্থে, তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরে লেখাগুলো অনুবাদকের সংযোজন। প্রথম বন্ধনীর ভিতরে লেখাগুলো মূল প্রবন্ধের অন্তর্গত।

[৭] উত্তেজনা বশে তাড়াহুড়ো করে লিখতে গিয়ে ‘ডায়াবিটিস’কে ‘ডায়াবিটুস’ লিখেছিলেন বান্টিঙ। তাছাড়া প্রায়শই বানান ভুলও হতো উনার। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীতে বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবো আমরা।

[৮] মূত্রের নমুনায় সুগারের (শর্করার) পরিমাণ বেশি থাকাকে মধুমেহ বলে। বলা প্রয়োজন, মধুমেহ আর বহুমূত্র ঠিক একই রোগ নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে, এদেরকে দুটো পৃথক রোগ হিসেবে গণ্য করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে মধুমেহকে ‘গ্লাইকোসুরিয়া’ এবং বহুমূত্রকে ‘পলিইউরিয়া’ বলা হয়ে থাকে। যদিও উভয় রোগই ডায়াবিটিসের লক্ষণ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। নিজের নোটে মধুমেহ (গ্লাইকোসুরিয়া) বলতে ডায়াবিটিস বোঝাতে চেয়েছেন বান্টিঙ।

[৯] ১৮৬৯ সালে, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পল ল্যাঙ্গারহান্স (১৮৪৭-১৮৮৮) প্রাণীদেহের প্যানক্রিয়াসকে বেছে নিয়ে ছিলেন তাঁর ডক্টরেটের প্রতিপাদ্য হিসেবে। একটা খরগোশের প্যানক্রিয়াসকে দু’তিন দিন মুলার দ্রবণ চুবিয়ে রেখেছিলেন তিনি। পরে মাইক্রোস্কোপের নীচে ওই প্যানক্রিয়াসকে পর্যবেক্ষণ করলে, প্যানক্রিয়াসের ভিতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু বিশেষ ধরণের কোষ দেখতে পান তিনি। একে ‘কোষস্তুপ’ আখ্যা দেন তিনি। দুঃখজনক ভাবে মাত্র ৪১ বছর বয়সে মারা যান ল্যাঙ্গারহান্স। ফলে তাঁর আবিষ্কারের সুদূর প্রসারী ফলের কথা জেনে যেতে পারেন নি তিনি। ল্যাঙ্গারহান্সের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর, ১৮৯৩ সালে, ফরাসি প্যাথোলজিস্ট ও হিস্টোলজিস্ট গুস্তভ-এডোয়ার্ড ল্যাগেস (১৮৬১-১৯২৭) ল্যাঙ্গারহান্স বর্ণিত কোষগুলোর নাম দেন ‘আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহান্স’।