স্নিগ্ধ মোমের আলোর মতো যে দীপ বান্টিঙের হৃদয়ে সদা প্রজ্বলিত ছিল, তা হলো- সেবা। আমরা দেখেছি শুশ্রূষারত চিকিৎসককে দেখেই, চিকিৎসাকে জীবনের ব্রত মেনেছিলেন বান্টিঙ। এই সেবাকে কখনই ঐচ্ছিক মনে করতেন না তিনি। সেবা প্রসঙ্গে ‘যথেষ্ট হয়েছে’ বোধ কখনই কাজ করতো না তাঁর চিন্তায়। বরং তাঁর এই সেবার মানসিকতার সাথে যুক্ত হয়েছিল অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর শৃঙ্খলাবোধ, কঠিন সংযম, দায়িত্বজ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতার মতো উচ্চমার্গের মানবিক গুণ। এই সমস্ত গুণ তাঁকে হয়তো সহজেই কোনও যোগ্য সংগঠক কিম্বা জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতায় পরিণত করতে পারতো। কিন্তু সে পথ মাড়ান নি বান্টিঙ। তাঁর সত্ত্বায় যে মিশে আছে কর্তব্যপরায়ণ এক সৈনিকের চেতনা। যেখানে কঠিন নিয়ম মেনে সেবা করা হয়। শৃঙ্খলাযুক্ত সেবাই যেখানে শেষ কথা। তাই বারবার তিনি আকর্ষণ অনুভব করেছেন সেনা জীবনে। সর্বদাই চেয়েছেন কর্তব্যরত সেনাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে।

যুদ্ধাহতদের সেবা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিরল মানসিকতার মিশেলের জন্যই বোধহয়, ১৯৩৭-৩৮ সালের শীতকালে ‘এভিয়েশন মেডিসিন’ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন বান্টিঙ। বিমান চলাকালীন চালকের স্বাস্থ্যের অবস্থা ও তার প্রতিকার ‘এভিয়েশন মেডিসিন’ ভুক্ত। শতকের শুরুতেই এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই প্লেনের গঠন ও ব্যবহারে ব্যাপক রদবদল ঘটে। এই সময়ে থেকেই, গতিতে থাকা পাইলটের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সেদিক থেকে খুবই হালফিলের বিষয় এটা। আর ঠিক হালফিলের এই বিষয়টা নিয়েই গবেষণা করতে উৎসাহ বোধ করছেন বান্টিঙ। ‘রয়েল কানাডিয়ন আর্মি মেডিক্যাল কর্পস্’-এর [৫৬] মেজর এ.এ. জেমস তাঁর পূর্ব পরিচিত। তাঁর প্রস্তাব নিয়ে মেজর জেমসের সাথে যোগাযোগ করলেন বান্টিঙ। জানালেন, ‘এভিয়েশন মেডিসিন’ নিয়ে কাজ শুরু করতে চান তিনি। আর এই জন্য বিমান বাহিনীর সাহায্য প্রয়োজন তাঁর। মেজর জেমস নিজেও এই বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহান্বিত ছিলেন। ফলে বান্টিঙের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করলেন তিনি। মেজর জেমস ভালো করেই জানেন যে চিকিৎসার মতোই যুদ্ধেও প্রবল আগ্রহ বান্টিঙের। জেমস এটাও মানেন যে, এভিয়েশন মেডিসিনের মতো আধুনিক ও জরুরি বিষয়ে গবেষণার জন্য বান্টিঙ উপযুক্ত ব্যক্তিই বটে। মেজর জানালেন, দেশের সামরিক গবেষণার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন ‘ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল’। রিসার্চ কাউন্সিলের অনুমোদন ও সহায়তা ছাড়া এই বিষয়ে এক পাও এগোনো সম্ভব নয়। তবে মেজর জানালেন, বান্টিঙের প্রস্তাব রিসার্চ কাউন্সিলের কাছে পাঠিয়ে দেবেন তিনি। সেই অনুযায়ী রিসার্চ কাউন্সিলের সভাপতি এন্ড্রু জর্জ লাট্টা ম্যাকনটনের কাছে পাঠানো হলো বান্টিঙের প্রস্তাব।

সারা ইওরোপ জুড়ে তখন হিটলারের ত্রাসের ছায়া। যুদ্ধের গন্ধ ভাসছে ইওরোপের বাতাসে। যদি সত্যি যুদ্ধ বাঁধে তাহলে আকাশ পথে যুদ্ধই সব দেশের তুরুপের তাস হয়ে উঠবে। আর সেক্ষেত্রে এভিয়েশন মেডিসিন সংক্রান্ত গবেষণা শুধু জরুরিই নয়, আশু প্রয়োজনও। বিষয় ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেন নি রিসার্চ কাউন্সিল। আর এক মুহূর্তও দেরি করেন নি তাঁরা। ১৯৩৮ সালেই গবেষণা শুরু করার সবুজ সংকেত দেন। গবেষণার পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য ৭,৫০০ কানাডিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হলো। তৈরি হলো গবেষণার রূপরেখা। পরিকল্পনা মাফিক, জুন ১৯৩৯ সালে, ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের অধীনে গঠিত করা হলো ‘এসোসিয়েট কমিটি অন এভিয়েশন মেডিক্যাল রিসার্চ’। নব গঠিত এই কমিটিকে সহযোগিতা করবে রয়েল কানাডিয়ন এয়ার ফোর্স। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বান্টিঙ অ্যান্ড বেস্ট ডিপার্টমেন্ট অব মেডিক্যাল রিসার্চে স্থাপন করা হলো নব গঠিত সংগঠনের সদর দপ্তর। কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন ফ্রেডরিক বান্টিঙ। নোবেলজয়ী চিকিৎসক বান্টিঙের পরিচয় এখন, মেজর স্যর ফ্রেডরিক জি. বান্টিঙ, এম.সি.। এম.সি.র অর্থ মিলিটারি ক্রশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, এই সামরিক সম্মান পেয়েছিলেন তিনি। কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন কলিপ। বলা প্রয়োজন, বেস্টের থেকে কলিপই এখন বেশি ঘনিষ্ঠ বান্টিঙের। ১৯৩৯ সালে এই কমিটির জন্য ৫৫,০০০ কানাডিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হলো। এই বিরাট বরাদ্দ থেকে বোঝা যায়, এভিয়েশন মেডিসিনে কি পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন কানাডা সরকার।

এভিয়েশন মেডিসিনের মতোই, নৌসেনা ও স্থল সেনাদের জন্য একই ধাঁচের ‘এসোসিয়েট কমিটি অন নাভাল মেডিক্যাল রিসার্চ’ এবং ‘এসোসিয়েট কমিটি অন আর্মি মেডিক্যাল রিসার্চ’ স্থাপন করে রিসার্চ কাউন্সিল। এসোসিয়েট কমিটি অন নাভাল মেডিক্যাল রিসার্চের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন চার্লস বেস্ট। বেস্টের সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত হলেন ক্যাম্বল। এসোসিয়েট কমিটি অন আর্মি মেডিক্যাল রিসার্চের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন কলিপ। ইতিপূর্বেই এভিয়েশন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পদেও নিযুক্ত হয়েছেন কলিপ। এই সমস্ত কমিটিগুলোর হাতে প্রায় ৮০টা প্রজেক্ট চালু ছিল সেই সময়ে। তবে, যুদ্ধকালীন গোপনীয়তার কারণে, এই সমস্ত গবেষণার অনেকটাই গোপনেই রয়ে গেছে আজও।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, পোল্যান্ড আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিল জার্মানি। এই যুদ্ধে বিমানের ব্যবহার বেড়ে চলল প্রতিদিন। প্রতিটি দেশই এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এভিয়েশন মেডিসিনের গুরুত্ব। বান্টিঙের নেতৃত্বে এভিয়েশন নিয়ে গবেষণা করার ফলে, ইতিমধ্যেই যুদ্ধের বিবিধ যন্ত্রপাতির অনেক সংস্কার করে ফেলেছে কানাডা। অধিক উচ্চতা, কম তাপমাত্রা, কম চাপ, ইঞ্জিনের শব্দ এবং তৎজনিত কম্পন, এয়ার সিকনেস প্রভৃতি নানান অসুবিধা প্রতিরোধে নানান ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে কানাডার বিমান বাহিনী। এছাড়াও বিশেষ চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, বিশেষ স্যুটও ব্যবহার করছেন কানাডার বিমান বাহিনী। এমন কি বিমান চালকের শারীরিক সক্ষমতার প্রশ্নে চালু করা হয়েছে বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষাও। এটা বলা হয়ে থাকে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এভিয়েশন মেডিসিনে অন্যান্য দেশের থেকে এক পা এগিয়ে ছিল কানাডা। এই এগিয়ে থাকাটা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র বান্টিঙের বদান্যতায়।

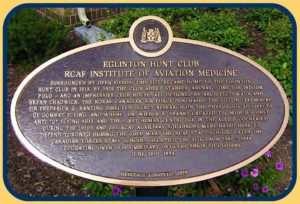

শত্রু শিবির থেকে নিজেদের গবেষণার খবরাখবর গোপন রাখতে এসোসিয়েট কমিটির মূল গবেষণাগারটা স্থাপন করা হলো এক গুপ্তস্থানে। টরন্টো শহরের পূর্ব প্রান্তে অন্টারিয় হ্রদের ধারে পূর্বতন বৃটিশ বাহিনীর পরিত্যক্ত এক অঞ্চল রয়েছে। গাছগাছালি ভরা জনমানব শূন্য এই গ্রাম্য জায়গাটা বর্তমানে ভূতের আবাস বলেই পরিচিত। এই মুহূর্তে ‘এগলিনটন হন্ট ক্লাব’ নামে একটা ক্লাব রয়েছে সেখানে। এই পরিত্যক্ত অঞ্চলের, এগলিনটন হন্ট ক্লাবেই স্থাপন করা হলো ‘নাম্বার ১ ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন ইউনিট’, সংক্ষেপে ‘CIU’। এই হন্ট ক্লাবে অত্যন্ত গোপনে ‘এন্টি জি-স্যুট’ [৫৭] তৈরির কাজ শুরু করেন বান্টিঙ।

| এগলিনটন হন্ট ক্লাবে এভিয়েশন মেডিসিনের বোর্ড, ১৯৯৮ সালে লাগানো হয়েছে বোর্ডটা। |

এন্টি জি-স্যুট কি? ইংরাজি শব্দ ‘গ্রাভিটেশন’এর প্রথম অক্ষর থেকে ‘জি’ শব্দটা নেওয়া হয়েছে। এন্টি জি-স্যুটের অর্থ দাঁডালো অভিকর্ষ বিরোধী পোষাক। কোনও প্লেন যখন খুব দ্রুত বেগে উপর দিকে উঠতে থাকে, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পাইলটের শরীরের রক্ত তখন নীচের দিকে একটা টান অনুভব করতে থাকে। ফলে পাইলটের দেহের ঊর্ধ্বাংশে, বিশেষত মাথায় রক্ত চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। ক্ষেত্র বিশেষে, মাথায় রক্ত সরবারহের ঘাটতির দরুন, পাইলট ‘ব্ল্যাক অউট’ হয়ে যান এবং দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। এই জন্য ‘এন্টি জি-স্যুট’কে ‘জি-লক’ নামেও অভিহিত করে থাকেন কেউ কেউ। ‘জি’ মানে ‘গ্রাভিটেশন, ‘লক’ কথাটা তৈরি হয়েছে ইংরাজি ‘লস অব কনসাসনেস’এর প্রথম অক্ষরগুলো জুড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অনেক পাইলটই ‘ব্ল্যাক আউট’ হয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। তখন থেকেই তখন নানা দেশের নানা মহলের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে উচ্চ গতিতে থাকা পাইলটের ‘লস অব কনসাসনেস’। ভূতের বাড়িতে বসে ‘লস অব কনসাসনেস’ প্রতিরোধে, বিমান চালকদের জন্য বিশেষ ধরণের পোষাক বা এন্টি জি-স্যুট নিয়ে গবেষণা শুরু করেন বান্টিঙ। তবে এখন আর ঠিক নিজ হাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন না বান্টিঙ। এই গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা নিলেন তাঁর ছাত্র উইলবর ফ্রাঙ্কস্ [৫৮] এবং এড হল।

আমরা জানি, ইংলন্ডের রাজা বা রানিই আজও কানাডার সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে পরিগণিত হন। তাই ইংলন্ডের সাথে বিশেষ একাত্মবোধ করেন সব কানাডাবাসী। ইংলন্ডের সাথে একই রকম একাত্মবোধ করতেন বান্টিঙও। ইংলন্ড বা কানাডার প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। ইংলন্ডের বিপদের দিনে সর্বতো ভাবে ইংলন্ডকে সাহায্য করা তাঁর নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করতেন বান্টিঙ, তা সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধই হোক বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪০ সাল, জার্মান নাৎসি বাহিনীর হাতে তখন ছিন্নভিন্ন ইওরোপ। হল্যান্ড, বেলজিয়ামের পতনের পর সীমানা ছাড়িয়ে ফ্রান্সের ভিতরে ঢুকে পড়েছে জার্মান বাহিনী। জার্মানের সামনে এখন ইংলন্ড। জার্মান বাহিনীর এই অগ্রগতি অস্থির করে তোলে বান্টিঙকে। ২০শে মে ১৯৪০, নিজের ডায়েরিতে বান্টিঙ লিখলেন, “কোনও কিছুতে মনোনিবেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মন দিয়ে একটা বই পড়তে পারছি না বা শান্তভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছি না। প্রিয় প্রাচীন ইংলন্ড যে কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে। জার্মানের এই বিরাট নির্দয় বাহিনী আধিপত্যকামী এবং সভ্যতাকে ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে”। ২৫শে মে ডায়রিতে লিখলেন, “আমার ইচ্ছা, জার্মানের প্রত্যেকটা শহরকে যেন মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, যাতে এই নির্দয় মানুষগুলো বুঝতে পারে যুদ্ধটা আসলে কি”। বয়সের ভারে আজ আর হয়তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে পারছেন না বান্টিঙ, কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্রেই। সব সময়ই, জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈনিকদের পাশেই আছেন তিনি। ইওরোপে যুদ্ধরত কানাডিয়ন সেনাদের উৎসাহ দেবার জন্য, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৪০ সালে, কানাডা রেডিও থেকে ভাষণ দেন বান্টিঙ। এটাই বান্টিঙের একমাত্র রেকর্ড করা কন্ঠস্বর।

(চলবে)

[৫৬] স্থল, জল ও আকাশ পথ প্রতিরক্ষার জন্য কানাডার তিন সেনাবাহিনীর নাম যথাক্রমে- ‘কানাডিয়ন আর্মি’, ‘রয়েল কানাডিয়ন নেভি’ এবং ‘রয়েল কানাডিয়ন এয়ার ফোর্স’। সম্মিলিতভাবে তিন সেনাবাহিনীর চিকিৎসার দায়িত্ব থাকতো ‘আর্মি মেডিক্যাল কর্পস্’এর হাতে। ৩রা নভেম্বর ১৯১৯ সালে ‘আর্মি মেডিক্যাল কর্পস্’এর নতুন নামকরণ হয় ‘রয়েল কানাডিয়ন আর্মি মেডিক্যাল কর্পস্’। লক্ষ্যণীয়, পৃথক ভাবে ‘এভিয়েশন মেডিসিন’ বা ‘নাভাল মেডিসিন’এর মতো কোনও দপ্তর তখনও ছিল না কানাডায়। বান্টিঙই এই ব্যাপারে কানাডার অন্যতম পথিকৃৎ।

[৫৭] বান্টিঙের সমসময়ে, ১৯৪০ সালেই অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিওলজির অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক স্ট্যানলি কটনও (১৮৯০-১৯৫৫) এন্টি জি-স্যুট নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, পৃথক ভাবেই। ২১শে নভেম্বর ১৯৪১, তাঁর তৈরি জি-স্যুট প্রদর্শন করাতে ইউএসএ, কানাডা, ইংলন্ড সফরে আসেন কটন। কিছু সাফল্য পেলেও কটনের জি-স্যুট তখনও পরীক্ষাধীনই ছিল। সফর শেষে সিডনি ফিরে গিয়ে তাঁর তৈরি জি-স্যুটের পরিমার্জন করেন কটন। মার্চ ১৯৪২ সালে পরিমার্জিত স্যুটের ট্রায়াল নেওয়া হয়। এরপর, বছর জুড়ে একাধিকবার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে জি-স্যুটের উপর। জুলাই ১৯৪৩ সাল থেকে কটনের জি-স্যুট ব্যবহার করতে শুরু করে অস্ট্রেলিয় বিমান বাহিনী। কটনের স্যুট ব্যবহারের মাস আটেক আগে, ৮ই নভেম্বর ১৯৪২ সালে, বান্টিঙ-ফ্রাঙ্কসের তৈরি জি-স্যুটের ব্যবহার শুরু করে ইংলন্ড।

[৫৮] ১৯২৮ সালে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতক উইলবর রাউন্ডিং ফ্রাঙ্কস্ (১৯০১-১৯৮৬), বান্টিঙ অ্যান্ড বেস্ট ডিপার্টমেন্ট অব মেডিক্যাল রিসার্চে, স্বয়ং বান্টিঙের অধীনে ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরে, ১৯৪০ সালে বান্টিঙের অধীনে জি-স্যুট নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তিনি। বান্টিঙের মৃত্যুর পর পূর্ণাঙ্গ এন্টি জি-স্যুট নির্মাণে সফল হন ফ্রাঙ্কস্। ১৯৪৪ সালে বৃটিশরাজের তরফ থেকে ‘অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য বৃটিশ এম্পায়ার’ [ফুটনোট ৪৩ দ্রষ্টব্য] সম্মান দেওয়া হয় তাঁকে। ১৯৮৪ সালে কানাডার ‘এভিয়েশন হল অব ফেম’ সম্মানে ভূষিত হন ফ্রাঙ্কস্।