গতকালের পর

জীবন্ত মানুষের ওপরে চালানো বিভিন্ন পরীক্ষা

এক দুই করে বললে জীবন্ত মানুষের দেহের ওপরে কি ভয়াবহ, নৃশংস এবং বীভৎস সব পরীক্ষা চালানো হয়েছিলো তার একটা অনুমান করা যাবে। আমরা মনে রাখবো যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন মেডিক্যাল জ্ঞানের নামে এই কল্পনাতীত ঠাণ্ডা মাথার হিংস্রতার খবর পৃথিবীর সামনে আসে তখন সমস্ত স্বাভাবিক, সভ্য মানুষ এবং চিকিৎসক মেডিক্যাল এথিক্সের একটি নতুন গঠন দেবার চেষ্টা করেন, যার নাম নুরেমবার্গ কোড। “পারমিসিবল মেডিক্যাল এক্সপেরিমেন্টস” অংশে ১০টি পয়েন্টের এই কোডের প্রথম পয়েন্ট বা বাক্যটি হচ্ছে – “কোন মানুষের সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় অনুমতি দান চূড়ান্তভাবে জরুরী।” আজ যাকে আমরা “ইনফর্মড কনসেন্ট” বলি তার সূচনাবিন্দু এই নুরেমবার্গ কোড। প্রাক-নুরেমবার্গ এবং নুরেমবার্গ-উত্তর মেডিক্যাল এথিক্সের ক্ষেত্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ ঘটে গেলো।

মানুষের শরীরে যেসব পরীক্ষাগুলো চালানো হয়েছিলো সেগুলো একবার দেখে নিই।

(১) অতি-উচ্চতার পরীক্ষা

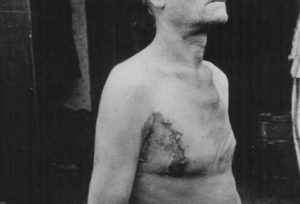

৬০,০০০ ফুট থেকে হঠাৎ করে ৪০,০০০ হাজার ফুটে নেমে এলে জার্মান বৈমানিকদের শরীরে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে এটা বোঝার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিলো এই হতভাগ্য বন্দীদের। এদেরকে কে অত্যন্ত কম বায়ুচাপের চেম্বারের মধ্যে ঢোকানো হতো দেহের ওপরে কম বায়ুচাপের ফলাফল বো্ঝার জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতভাগ্য বন্দীর মৃত্যু ঘটতো। নীচে একটি লুকিয়ে তোলা ছবি দিলাম। বন্দীটি অতো কম বায়ুচাপে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে।

(২) অতি কম তাপমাত্রার পরীক্ষা

এ পরীক্ষাগুলোর আরেকটা নাম ছিলো “হাইপোথার্মিয়া এক্সপেরিমেন্ট”। জার্মান বৈমানিকেরা বিমান ভেঙ্গে বরফ ঠাণ্ডা জলে পড়লে কি হতে পারে সেটা বোঝার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্দীদের উলঙ্গ করে সজ্ঞানে হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রার জলে ফেলে দেওয়া হতো। কখনো কখনো এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত জলে চুবিয়ে রেখে শরীরে এর প্রভাব মাপা হতো। পরবর্তী সময়ে এই পরীক্ষাগুলোর বৈজ্ঞানিক অসারতা প্রমাণ করার জন্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল-এর মতো পত্রিকায় “নাৎসি সায়ান্স – দ্য ডাচাউ হাইপোথার্মিয়া এক্সপেরিমেন্ট” শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো – এতটাই ছিলো এসব এক্সপেরিমেন্টের প্রভাব।

(ডাচাউ ক্যাম্পে ঠাণ্ডা জলের পরীক্ষা)

(৩) সমুদ্রের জলের পরীক্ষা

বন্দীদের পানীয় সমস্ত জল বন্ধ করে দিয়ে কেবল সমুদ্রের জল খেতে দিত, এমনকি বন্দীদের দেহে রক্তনালী দিয়ে সমুদ্রের জলও ইঞ্জেকশন করে মাপা হতো সহনক্ষমতার মাত্রা। অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে বেশিরভাগ বন্দীর মৃত্যু ঘটতো। একেবারে উপরের ছবিতে এক জিপসিকে জোর করে সমুদ্রের জল ইঞ্জেকশন করা হচ্ছে।

(৪) ম্যালেরিয়ার ও টিবির পরীক্ষা

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কি ওষুধ ব্যবহার করা যায় এজন্য বন্দীদের দেহে ম্যালেরিয়া এবং টিবির জীবাণু বারংবার প্রবেশ করানো হতো। প্রসঙ্গত, বন্দীদের রক্তে ফেনল (কার্বলিক অ্যসিড) এবং গ্যাসোলিন ইঞ্জেকশন দেবার অনেক প্রমাণ আছে। পরিণাম? মৃত্যু।

(৫) মাস্টার্ড গ্যাসের পরীক্ষা

মাস্টার্ড গ্যাসের ক্ষতের চিকিৎসা কিভাবে করা যায় এজন্য বন্দীদের দেহে কৃত্রিমভাবে ক্ষত তৈরি করা হতো। যাদের মৃত্যু হত তারা বোধহয় বেঁচে যেতো! যারা বেঁচে থাকতো তাদের পরিণতি বোঝার জন্য একটি ছবি দিচ্ছি। প্রত্যেকের হাতে এবং অন্যান্য স্থানে অত্যন্ত বড়ো বড়ো ব্লিস্টার হয়েছে।

(৬) সালফানিলামাইডের পরীক্ষা

সেসময়ে পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হলেও মূলত সালফার যৌগের অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার প্রধান ছিলো। এজন্য হাতে-পায়ে কৃত্রিমভাবে ক্ষত এবং ইনফেকশন তৈরি করা হতো। কিভাবে? স্ট্রেপ্টোকক্কাস, গ্যাস গ্যাংগ্রিন এবং টিটেনাসের ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে প্রথমে সংক্রামিত করা হতো। সেই ক্ষতে কাঠের টুকরো গুঁজে, কাঁচের টুকরো ঢুকিয়ে দিয়ে বীভৎস অবস্থা সৃষ্টি করা হতো। এবার ওষুধ দিয়ে দেখা হতো কি ফলাফল হয়।

(৭) স্পটেড ফিভার বা টাইফাস নিয়ে পরীক্ষা

শতকরা ৯০ ভাগ বন্দী মারা যেতো। এছাড়াও ছিলো বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা।

সব মিলিয়ে ৫,০০,০০০ জিপসি, অন্তত ২৫০,০০০ প্রতিবন্ধী মানুষ, এবং ৩০,০০,০০০-র বেশি সোভিয়েট যুদ্ধবন্দী নাৎসি অত্যাচারের বলি হল।

অতঃপর

আমাদের কাছে ঐতিহাসিক শিক্ষা হিসেবে এলো ইতিহাসের যে কোন বাঁকে সর্বগ্রাসী, পরমত-অসহিষ্ণু ডিকটেটরশিপ যখন রাজত্ব করে সেসময়ে বিজ্ঞান রাষ্ট্রের দর্শন দিয়ে পরিচালিত হয়। আমরা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের দেওয়া নতুন নিদান একবার মিলিয়ে নিতে পারি কিংবা আয়ুশ পাঠ্যক্রমের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি বা বিভিন্ন সময়ে অতিলৌকিক বিজ্ঞান নিয়ে সজোরে প্রচার করা – এগুলোকেও বিবেচনায় রাখবো।

দু-তিনটে গোড়ার প্রশ্ন এখানে প্রায় সবাইকেই ভাবাবে মনে হয়।

(১) হিটলারের জমানায় জার্মান বিজ্ঞানিদের এরকম ভয়াবহ আচরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মহলে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার তরফে, রাশ টানার চেষ্টা করা হলোনা কেন? পল ওয়েন্ডলিং তাঁর “নাৎসি মেডিসিন অ্যান্ড দ্য নুরেমবার্গ ট্রায়ালস” গ্রন্থে বলছেন – “সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মান বিজ্ঞানিরা সম্ভাব্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হত।” তাঁর নিজের কথায়, “The British and Americans launched programmes of wholesale transfer of German personnel to counter Soviet offers.” ঐ গ্রন্থেই আরেক জায়গায় বলছেন – “Nazi medicine was to strengthen the racial basis of society. One symptom was the monopoly capitalism og IG Farben, which commissioned pharmaceutical research in Auschwitz and Buchenwald.” ভারতবর্ষে উচ্চ বর্ণের প্রাধান্যনির্ভর যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্মাণের চেষ্টা চলছে এবং তাতে কর্পোরেট পুঁজি যেভাবে রসদ সরবরাহ করছে তাতে আমরা সেসময়ের একটা ছায়া বোধহয় দেখতে পাবো।

(২) যে চিকিৎসকেরা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এরকম ভয়াবহ অত্যাচার করেছে কিংবা বর্তমানের গুয়ান্তানামো বে বা আবু ঘ্রাইবের মতো বীভৎস অত্যাচার কেন্দ্রে যে চিকিৎসকেরা মিলিটারি অত্যাচারকে প্রলম্বিত আর কার্যকরী করার জন্য সাহায্য করছে তারা যখন বাড়িতে ফেরে, নিজের পরিচিত জগতে ফেরে তখন তো তারা নিজেদের স্বাভাবিক প্রেমিক সত্তা, পিতৃ সত্তা কিংবা বন্ধু সত্তা খুঁজে পায়। তাহলে এরকম দ্বৈত সত্তা কিভাবে জন্ম নেয়? নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসন-এ রবার্ট জে লিফটন এর একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন – The doctors thus brought a medical component to what I call an “atrocity-producing situation” — one so structured, psychologically and militarily, that ordinary people can readily engage in atrocities. Even without directly participating in the abuse, doctors may have become socialized to an environment of torture and by virtue of their medical authority helped sustain it. প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসক সত্তার একটি দ্বৈতায়ন বা “ডাবলিং (doubling)” হয়। চিকিৎসকের নিজের স্বাভাবিক সত্তার সাথে এক বিযুক্তিকরণ (ডিসোসিয়েশন) ঘটে এবং একইসাথে অতাচারের প্রক্রিয়ার সাথে ডাক্তারের সামাজিকীকরণ (socialization) হয় – এই বিশেষ সময়কাল জুড়ে। ডাক্তাররা যখন স্বভাব শান্ত মানুষের হাতে মার খায় কিংবা মব লিঞ্চিং-এ যেসব সাধারণ মানুষেরা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে দিয়ে আমরা এই “ডাবলিং” বা দ্বৈতায়ন অনেকটা বুঝতে পারবো।

(৩) এটা ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে আর পাঁচটা পেশার মতো মেডিসিনের পেশাকেও রাষ্ট্র প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তি “মেডিক্যাল ইথস” বা মেডিসিনের মানস সত্তাকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। জার্নাল অব আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি প্রবন্ধে (Lessons from the Third Reich) মন্তব্য করা হয়েছিল – “A major lesson from the Nazi era is the fundamental ethical basis of medicine and the importance of an informed, concerned, and engaged profession.” অস্যার্থ, নাৎসি মেডিসিন থেকে একটি প্রধান শিক্ষা হলো যে মেডিসিনের মৌলিক নৈতিকতার ভিত্তি কি হবে এবং পেশাগতভাবে সচেতনভাবে বুঝে সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব কতটা এ বিষয়গুলো বূঝে নেওয়া।

(চলবে)

এই প্রশ্নের মুখে শুধুমাত্র ডাক্তার কেন ? যে সৈনিক এই সব যুদ্ধ লড়েছে তাদের সংসার প্রেম সন্তান নেই ?

আমার এ লেখাটির সবকটি কিস্তি পড়লে বোঝা যাবে কিভাবে doubling of self হয়। সৈনিকেরা হিংস্রতম অত্যাচারের জন্য ট্রেইনড, বন্যায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো collateral. ডাক্তারেরা নিরাময়ের জন্য ট্রেইনড, আর্তকে সুস্থ করার জন্য ট্রেইনড। কিন্তু বীভৎসতম অত্যাচারে অংশ নিতে বিবেকের কোন দংশন হয়না। Atrocity-producing-situation এ অংশ নেয় সক্রিয়ভাবে।

এই nuance আমাদের বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় আলোচনা পড়ার শেষে প্রথম আলোচনার মত অপরিবর্তিত। নরখাদকরা মরে না।

এত বীভৎসতা পড়া যায় না। অসুস্থ লাগে।