এ যেন এক মৃত্যুমিছিল চলছে – করোনার মৃত্যুমিছিল। ১৮.০৮.২০২০-তে worldometer-এর তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে আক্রান্তের সংখ্যা – ২২,১০২,৬৮১। মৃত্যু হয়েছে ৭৭৮,৩৭৬ জনের। সুস্থ হয়েছে– ১৪.৮৪০,৬৬৯ জন। পৃথিবীর সব দেশ এবং একটি দেশের সব অঞ্চল সমানভাবে আক্রান্ত হয়নি।

ভারতে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ এখনো ঊর্ধমুখী বা এক্সপোনেনশিয়াল বলা চলে। কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস ঘটিত যে ভয়ঙ্কর সংক্রমণের সময় আমরা অতিবাহিত করছি সেটা একেবারেই অচেনা, আগন্তুক। মানুষের শরীরের সাথে এর কোন পূর্ব পরিচয় ছিলনা। আরএনএ ভাইরাস ঘটিত আগে যে মহামারি হয়েছে – যেমন, ২০০২-৩-এ সার্স-কোভ-১ বা ২০১২-তে মূলত মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ মার্স (MERS) – সেগুলোর থেকে এর চরিত্র ভিন্ন। এর গায়ে থাকা স্পাইক প্রোটিনের ফলে সংক্রমণক্ষমতা অনেক বেশি। সাধারণ ফ্লু-র চেয়ে ১০ গুণ বেশি সংক্রমণ ক্ষমতা। যদি আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেম এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি তৈরি করতে পারে তাহলে স্থায়ী সমাধান হবে, যেমনটা হাম, পোলিও বা স্মল পক্সের ক্ষেত্রে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে টীকাকরণ কর্মসূচীকে সফল করে তোলার ফলে। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া এ রোগগুলো এখন পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গেছে।

ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি বস্তি অঞ্চলের চাইতে অপেক্ষকৃত স্বচ্ছল এবং সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে সংক্রমণের মাত্রা বেশি। তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে সংক্রমণের ক্ষেত্রেও দুটি মানুষের মাঝে পার্থক্য ঘটছে, সংক্রমণ হবার পরে কেউ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ছে, আবার কেউবা প্রায় কোন সমস্যা ছাড়া সুস্থ হয়ে উঠছে। জনসমষ্টির বিশেষ অংশ বেশি সংক্রমিত হচ্ছে, অন্য অংশ কম। কেন এরকম ঘটে? এ প্রশ্ন কি বিজ্ঞানীদের কি সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসকদের গভীরভাবে ভাবাচ্ছে। এর কোন সরল একমাত্রিক উত্তর নেই। ২৭ মার্চ, ২০২০-তে বিখ্যাত সায়ান্স পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল “How sick will the coronavirus make you? The answer may be in your genes” শিরোনামে। সেখানে বলা হয়েছিল– “Researchers are now gearing up to scour the patients’ genomes for DNA variations that explain this mystery.” জিনগত পার্থক্য এবং তারতম্য ছাড়াও এ প্রবন্ধে বলা হল– “variants of the ACE2 receptor, scientists want to see whether differences in the human leukocyte antigen genes, which influence the immune system’s response to viruses and bacteria, affect disease severity.” (এগুলোর বাংলা করা কষ্টকর এবং বাংলা করলে তার চেহারা কেমন দাঁড়াবে এরকম সংশয়ের জন্য বাংলা করা থেকে বিরত থাকছি)

আরেকটি নামী বিজ্ঞানের জার্নাল “ইনফেকশন, জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভোলিউশন”-এর জুলাই, ২০২০-র সংখ্যায় “Genetic diversity and evolution of SARS-CoV-2” শিরোনামে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে কয়েকটি বিষয় বলা হল। (১) “Many mutations and deletions on coding and non-coding regions of SARS-CoV-2 were found.” (২) “We performed genetic analyses of eighty-six complete or near-complete genomes of SARS-CoV-2 and revealed many mutations and deletions on coding and non-coding regions. These observations provided evidence of the genetic diversity and rapid evolution of this novel coronavirus.” ফলে করোনাতে সংক্রমণের ক্ষেত্রে জিনের ভূমিকা বৈজ্ঞানিকভাবে ক্রমশ প্রাধান্য পাচ্ছে।

দুভাবে আমরা করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ীপ্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি গড়ে তোলার কথা ভাবতে পারি। এবং এ দুটোই একমাত্র পরীক্ষিত কার্যকরী পথ।

(১) সমষ্টিগত ইমিউনিটি বা হার্ড ইমিউনিটি – যদি ৭০% থেকে ৯০% জনসংখ্যার সংক্রমণ ঘটে (১০.০৪.২০২০-তে জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাব্লিক হেলথের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী) তাহলে আমরা হার্ড ইমিউনিটি অর্জন করেছি এমনটা ভাবতে পারি। এরকম একটা পরিসংখ্যান প্রায় অসম্ভব। নিউ ইয়র্কের মতো করোনা-বিধ্বস্ত শহরে যেখানে মৃত্যু হয়েছে ৩২,৪৩৫ জনের সেখানে শহরের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ১২.৩ থেকে ১২.৭%-এর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। ফলে ওখানেও হার্ড ইমিউনিটির কোন ভরসা বৈজ্ঞানিকেরা দেখতে পাচ্ছেন না।

(২) টীকা বা ভ্যাক্সিন। আমি এ আলোচনায় ভ্যাক্সিন নিয়ে কিছু বলবোনা। এটা এখনো সময়ের অপেক্ষা।

সমষ্টিগত ইমিউনিটি নিয়ে আরও সাম্প্রতিক গবেষণাপত্র “হার্ড ইমিউনিটি”-কে আরেকটু ভিন্ন চোখে দেখছে। সায়ান্স জার্নালে (২৩.০৬.২০২০) একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল “A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2” শিরোনামে। এখানে বলা হল – “We show that population heterogeneity can significantly impact disease-induced immunity as the proportion infected in groups with the highest contact rates is greater than in groups with low contact rates. We estimate that if RO = 2.5 in an age-structured community with mixing rates fitted to social activity then the disease-induced herd immunity level can be around 43%, which is substantially less than the classical herd immunity level of 60% obtained through homogeneous immunization of the population.” অস্যার্থ, যদি কোন অঞ্চলে জনসমষ্টি বিভিন্ন ধরনের মিশ্রণে তৈরি হয় অর্থাৎ চরিত্রের দিক থেকে অসমসত্ত্ব হয় এবং তাদের মধ্যে সংযোগ বা কনট্যাক্ট বেশি থাকে তাহলে সেখানে RO = 2.5 হলেও এতদিন ধ্রুপদী এপিডেমিওলজিতে সমসত্ত্ব এবং কম সংযোগ বা কন্ট্যাক্ট-এর জনসমষ্টির হার্ড ইমিউনিটির ক্ষেত্রে ৬০%-এর যে মান এতদিন ধরে নেওয়া হয়েছে তার থেকে কমে- ৪৩%-এ এই ইমিউনিটি অর্জিত হবে। তাহলে দু-তিনটে বিষয় গবেষণায় গুরুত্ব পেলো– (১) জনসমষ্টি সমসত্ত্ব কিংবা অসমসত্ত্ব, (২) এদের মধ্যে কন্ট্যাক্টের চরিত্র কিরকম, (৩) যদি কন্ট্যাক্টের হার বেশি হয় তাহলে হার্ড ইমিউনিটি অর্জিত হবার মান ধ্রুপদী ধারণার চেয়ে কম হবে– জনসমষ্টির ক্ষেত্রে ৪৩% সংক্রমণ হলেও এটা অর্জিত হতে পারে।

সহজ কথায় বললে, হার্ড ইমিউনিটি হল জনসমষ্টির ক্ষত্রে সে ধরনের ইমিউনিটি যে স্তরে জনসমষ্টি পৌঁছুলে রোগের ছড়িয়ে পড়া ক্রমাগত নিম্নমুখী হবে, এমনকি সমস্ত ধরনের বিধিনিষেধ তুলে নেবার পরেও। গবেষণাপত্রের ভাষায়– “The classical herd immunity level hC is defined as hC = 1 – 1/R0, where R0 is the basic reproduction number, defined as the average number of new infections caused by a typical infected individual during the early stage of an outbreak in a fully susceptible population.” এভাবে ইংরেজিতে বলে দিলে বেশিরভাগ মানুষের কাছে কোন অর্থ নেই। আরেকটু ভেঙ্গে বলা যাক। এখানে হার্ড ইমিউনিটিকে hC দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। এবার ধরুন R0 হল ৪, কোণ এক সময়ে। R0 হল কোন একসময়ে সংক্রামক জীবাণু এবং জনসমষ্টিতে এর সংক্রমন কতোটা ছড়াচ্ছে এর পারস্পরিক সম্পর্ক। নিউজিল্যান্ড প্রবাসী আমার অনুজপ্রতিম এপিডেমিওলজিস্ট চিকিৎসক অরিন্দম বসু একে সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন– এপিডেমিওলোজির ভাষায় সংখ্যাটি ১-এর নীচে গেলে সম্পূর্ণ সংক্রমণমুক্ত বলা যেতে পারে না। যেটা হয় তাহ’ল সংখ্যাটি ১ এর নিচে গেলে নতুন করে সংক্রমণ হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করার ক্ষমতা আর থাকে না। ১ এর নিচে গেলে নতুন সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়, নতুন ক্লাস্টার হবার সম্ভাবনা কমে যায়। একে সঠিক অর্থে সংক্রমণ মুক্ত বলা যায় না। Effective Reproduction Number 0.২৫ মানে আগে যদি R = ২ হয়ে থাকে যেখানে একজন মানুষ দুজনকে সংক্রমণ করছিলো (R = ২ ), এখন উল্টোটা, ৪ জন সংক্রমিত ও আক্রান্ত লোক লাগবে একজনকে রোগ ধরাতে গেলে, অর্থাৎ, খুব বড় ক্লাস্টার ছাড়া আর রোগ টিকবে না। ফলে সংক্রমণ ছড়াতে প্রায় পারবেনা বললেই চলে। এটা ঠিক সংক্রমণমুক্ত নয়, তবে হার্ড ইমিউনিটি অর্জিত হয়েছে একথা বলা যায়। ক্লাস্টারগুলো খুলে গেলে আবার ছোট বড় মহামারী হতে পারে, যেমনটা চিনে, মালয়েশিয়ায়, ভিয়েতনামে কিংবা সিঙ্গাপুরে হচ্ছে।

এবার ধরুন কোন এক সময়, কোন এক বিশেষ অঞ্চলে R0 হল ৪। সেক্ষেত্রে হিসেবটা দাঁড়াবে ১-১/৪ = ০.৭৫। অর্থাৎ, ০.৭৫ হল ইমিউনিটি থ্রেশোল্ড (imunity threshold) বা হার্ড ইমিউনিটি অর্জনের জন্য সেসময়ের সে অঞ্চলের জনসমষ্টির ৭৫% মানুষোকে সংক্রমিত হতে হবে। যদি R0 ৩ হয় তাহলে সে সংখ্যা হবে ৬৭%। আবার যদি R0 ১.১৩-১.১৭ (যেটা ভারতের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তের সরকারি হিসেব) হয় তাহলে সে সংখ্যা আরো কমে যাবে। সুবিখ্যাত Cell জার্নালে (মে ১৯, ২০২০) “Herd Immunity: Understanding COVID-19” প্রবন্ধে বলা হয়েছে – “Thus a single pathogen will have multiple R0 values depending on the characteristics and transmission dynamics of the population experiencing the outbreak. This inherently implies that the herd immunity threshold will vary between populations, which is a well-documented occurrence.”

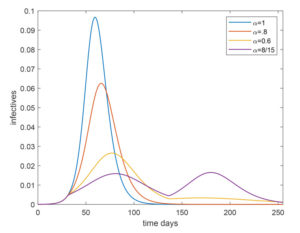

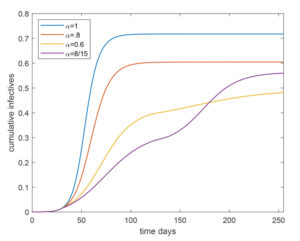

নীচের গ্রাফ দুটি থেকে এটা আরও ভালভাবে বোঝা যাবে।

(Plot of the overall fraction infected over time for the age and activity structured community with R0 = 2.5, for four different preventive levels inserted March 15 (day 30) and lifted June 30 (day 135). The blue, red, yellow and purple curves correspond to no, light, moderate, and severe preventive measures, respectively. – সায়ান্স জার্নালের প্রবন্ধটি থেকে গৃহীত।)

(Plot of the cumulative fraction infected over time for the age and activity structured community and R0 = 2.5, for a four different preventive levels inserted March 15 and lifted June 30. The blue curve corresponds to no preventive measures, the red with light preventive measure, the yellow to moderate preventive measures and the purple corresponding to severe preventive measures. – সায়ান্স জার্নালের প্রবন্ধটি থেকে গৃহীত।)

ইন্ডিয়া টুডে-র খবর অনুযায়ী (১৫.০৮.২০২০) মুম্বাইয়ের সেরোলজিকাল সার্ভে দেখিয়েছে বস্তিবাসীদের ৫৭% এবং বস্তিবাসী নয় এমন জনসমষ্টির ১৬%-এর সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ডাঊন টু আর্থ পত্রিকায় (১৪.০৮.২০২০) প্রকশিত হয়েছে “Did Dharavi model work? Is it herd immunity or plain luck?” শিরোনামে প্রবন্ধ। ধারাভি, আমরা সবাই জানি, এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো বস্তি। জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ বা তার বেশি, এমন গলিও আছে যেখানে দু’জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারেনা। ফলে এরকম জনসমষ্টিতে সংক্রমণ ছড়াবে যেমন দ্রুত আবার যদি জনসমষ্টির বেশিরভাগ যুবক বা কম বয়সী হয় তাহলে তাদের শরীরে অ্যান্টিবডিও তৈরি হবে। ফলে ঈপ্সিত হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হবে– যে হিসেব আমি প্রবন্ধের শুরুতে দিয়েছি সে হিসেব অনুসরণ করে।

তবে এটাই একমাত্র কারণ সেটা ধারাভি বা কলকাতার বস্তিবাসীদের ক্ষেত্রে বলা যাবে না। এর জন্য আরও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অঙ্ক কষা দরকার। তবে এটাতো একটা সম্ভাব্য কারণ বটেই।

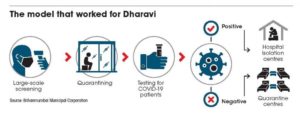

ধারাভিতে যে মডেল কাজ করেছে সেটা এরকম –

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল– ধারাভির সাধারণ মানুষ রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। এরা নিজেরাই কনটেইনমেন্ট জোন তৈরি করেছে, সংক্রমিতদের আলাদা করেছে এবং তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহের ক্ষেত্রে যা করার করেছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সরকারি তরফে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীদের দেখা পাওয়া যায়নি। স্থানীয় যে চিকিৎসকেরা ছিলেন, স্বাস্থ্যকর্মীরা ছিলেন তারা এগিয়ে এসেছেন।

এগুলো তো প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার অঙ্গ। সেটা ভেঙ্গেচুড়ে গিয়েছে বলে মানুষ উদ্যোগ নিয়ে রোগ ঠেকাচ্ছে। এজন্য করোনা অতিমারির সময়েও মাথায় রাখতে হবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, social determinants of health এবং Sustainable Development Goals-এর মতো অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে।

এরকম সংকটের সময়ে নজরে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সাধারণ মানুষের তরফে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনেতাদের ওপরে ট্রাস্ট বা বিশ্বাস। এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তি হয় সরকারের তরফে স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করা। পারস্পরিক এই বিশ্বাস, স্বচ্ছতা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে জীবন্ত ও বেগবান রাখার ফলে নিউজিল্যান্ড করোনা মুক্ত হতে পেরেছে।

এই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এবং ভারতবর্ষে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার একেবারে গোড়ার যে কাজগুলো সেগুলো বন্ধ হয়েছে বা থমকে আছে। এগুলোর মধ্যে পড়ে সার্বজনীন টীকাকরণ, যেগুলোকে “নেগলেকটেড ট্রপিকাল ডিজিজেজ” বা অবহেলিত গ্রীষ্মকালীন দেশের রোগ বলা হয়, যেমন ম্যালেরিয়া, টিবি বা শিশুদের ডায়ারিয়া এবং গর্ভবতী মায়েদের যত্ন নেবার জন্য যে সমস্ত প্রোগ্রাম আছে। নেচার-এর মতো পত্রিকায় (১৩.০৮.২০২০) বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে “এইডস, ম্যালেরিয়া অ্যন্ড টিউবারকিউলোসিস আর সার্জিং”, অর্থাৎ এইডস, ম্যালেরিয়া এবং টিউবারকিউলোসিস প্রবল গতিতে বাড়ছে।

এর উত্তর তো আমাদের পেতে হবে, দিতে হবে, খুঁজে নিতে হবে।