কলেরা, ডায়ারিয়া বা ডিহাইড্রেশনের ওষুধ কি? কিভাবে পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠেন প্রতিদিন? উত্তর আমাদের সবার জানা – স্যালাইন ড্রিপ বা ইনফিউশন। একবার ভাবুনতো যদি এই সামান্য, এবং অসামান্য, আবিষ্কারটি না হত তাহলে আজকের পৃথিবীর চেহারা কি হত? এই আবিষ্কারের প্রধান পুরোহিত একসময় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক ছিলেন। কত ছাত্রকে নতুন পথে, মৌলিক চিন্তায় ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমরা তাঁকে জানিনা কিংবা ভুলে গেছি। নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় মেতে থাকতেন এই মানুষটি। সেসময়ে অর্থাৎ ১৮৩৫-৪০ সালে, গরীব ভারতবাসী যাতে কমদামে ওষুধ পায় তার জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর কেমিস্ট্রি ক্লাসের ছাত্ররা তাদের জ্ঞানকে নিজের দেশের সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রয়োগ করতে পারেন সে শিক্ষা দিয়েছেন। বেশি দামী ইউরোপীয় ওষুধের পরিবর্তে দেশজ উপাদান থেকে নতুন পদ্ধতিতে ওষুধ তৈরি করার জন্য ছাত্রদের বারংবার উজ্জীবিত করেছেন। এবার মানুষটিকে চেনার চেষ্টা করা যাক।

স্থান – ইংল্যান্ডের সান্ডারল্যান্ড, ২৬ অক্টোবর, ১৮৩১। তথাকথিত “ভারতীয়” কলেরায় আক্রান্ত প্রথম রোগী চিহ্নিত হল। মারাও গেল। একবছরের মধ্যে ২৩,০০০ মানুষের মৃত্যু হল কলেরায়। যদিও ল্যান্সেট-এর সাম্প্রতিক হিসেব অনুযায়ী এ সংখ্যা ৫০,০০০ ছিল – “In England, the first pandemic killed more than 50 000 citizens between 1831 and 1834, spawning a generation of research papers.” (ল্যান্সেট, “Knowing its place: mapping as medical investigation”, মার্চ ১০, ২০১২) এ হিসেব এখন তোলা থাক।

এ সময়ে এখানে এলেন এডিনবার থেকে সদ্য পাস করে বেরনো এক উজ্জ্বল মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট। মাত্র ২২ বছর বয়স তখন। ১৮০৯ সালে ইয়ারল্যান্ডের লিমেরিকে জন্ম। এরপরে স্নাতক হন ডাবলিনের বিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজ থেকে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত চিকিৎসকদের প্রায় ৬০% একসময় এই ট্রিনিটি কলেজে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন) জন্মসূত্রে বাবা ক্যাথলিক, মা প্রোটেস্ট্যান্ট। অদ্ভুত হল, ইতিহাস ঘেঁটে আমরা এই যুবকের তিনটি নাম পাচ্ছি – প্রথমে উইলিয়াম স্যান্ডস, পরে উইলিয়াম ব্রুক ও’শনেসি, এবং সবশেষে উইলিয়াম ও’শনেসি ব্রুক। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠার যুগের শিক্ষক এবং তিনি দ্বিতীয় নামটিতে সবচেয়ে বেশি গবেষণাপত্র লেখার সুবাদে আমরা তাঁকে জানবো উইলিয়াম ব্রুক ও’শনেসি বা শুধু ও’শনেসি বলে।

যেসময়ে ও’শনেসির জন্ম সেসময়ের সাহিত্য এবং জীববিজ্ঞানের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য আরও দুজন মানুষ জন্ম গ্রহণ করছেন – চার্লস ডারুইন (১৮০৯) এবং আতলান্তিকের ওপারে এডগার অ্যালান পো (১৮০৯)। অর্থাৎ, পৃথিবীতে নতুন ভাবনা ও চিন্তা আসার ক্ষেত্রটি তৈরি হচ্ছে। ও’শনেসির ক্ষেত্রে কোন সমস্যাকে উৎস থেকে ভাবার, এর সমাধানে পৌঁছনোর এবং সমাধানের পদ্ধতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার এক সহজাত বা জিনগত বৈশিষ্ট্য ছিল। একইসাথে মেডিসিন, কেমিস্ট্রি, মেডিক্যাল টক্সিকোলোজি, ফরেন্সিক মেডিসিন এবং ফিজিক্স – একসাথে এতগুলো বিষয় – সমান দক্ষতায় বুঝেছেন, আয়ত্ত করেছেন। নিজের বোঝা পথ ধরে এগিয়েছেন, এবং সে পথে ভুল হলে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা করেননি।

১৮৩১-এ ইংল্যান্ডে যখন কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটলো তখন চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা অনেকাংশে প্রচলিত সংস্কারে আচ্ছন্ন, তখনও “মায়াসমাটিক” তত্ত্বের বাইরে (দূষিত বাতাস থেকে রোগের উৎপত্তি) একটি বড়ো অংশই বেরোতে পারেননি। প্র্যাক্টিক্যাল কেমিস্ট্রিকে প্রয়োগ করা তো দূর কল্পনাতেও আসেনা। ও’শনেসি কলেরার ফলে রক্তে কি পরিবর্তন হয়, কেন রোগী অনেকটা নীল বর্ণ ধারণ করে, কেনইবা এত দ্রুত মারা যায় বমি এবং পায়খানার ফলে, এগুলো বোঝার জন্য রোগীর রক্তের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। আমরা এখানে মাথায় রাখবো একজন ২২ বছর বয়সী সদ্য পাস করে বেরনো একজন চিকিৎসক এই কাজটি করছেন – প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়ে! আমাদের নিজেদের ছাত্রজীবনের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারি একবার।

তৎকালীন বিচারে অনেকাংশে প্রতিষ্ঠানবিরোধী মেডিক্যাল জার্নাল ল্যান্সেট-এ তাঁর গবেষণাপত্র ছাপা হল “Proposal of a New Method of Treating the Blue Epidemic Cholera by the Injection of Highly-Oxygenised Salts into the Venous System” (ল্যান্সেট, ডিসেম্বর ৩, ১৮৩১)। প্রথম কলেরা চিহ্নিত কেস ধরা পড়লো ২৬ অক্টোবর। ও’শনেসির গবেষণাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে ৩ ডিসেম্বরে। দুমাসেরও কমসময়ে তাঁর প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল বেরলো।

প্রসঙ্গত, বলা দরকার ১৮২৩-এর ৫ অক্টোবর তারিখে ল্যান্সেট-এর প্রতিষ্ঠাও অনেকাংশে প্রতিষ্ঠানবিরোধী অবস্থান থেকে। প্রথম সংখ্যার ভূমিকাতেই বলা হয়েছিল মেডিক্যালের জ্ঞানকে কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে – “IT has long been a subject of surprise and regret, that m this extensive and intelligent community there has not hitherto existed a work that would convey to the Public, and to distant Practitioners as well as to Students in Medicine and Surgery, reports of the Metropolitan Hospital Lectures.” রক্ষণশীল ইংল্যান্ডের বৌদ্ধিক জগতে তখন এরকম ভাবনা কার্যত “বৈপ্লবিক”।

তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রে ও’শনেসি বললেন – “in the briefest time I can employ, an outline of suggestions regarding the treatment of the Indian cholera … foundation of the subsequent observations is also strictly experimental and demonstrable in its nature.” তখনও অব্দি তাঁর ধারণা ছিল রক্তে অক্সিজেন কমে যাবার জন্য (বিভিন্ন লবণ বেরিয়ে যাবার দরুণ) রোগীর মৃত্যু ঘটে। এরপরে আবার কলেরা রোগীর রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করলেন। এবার নতুন এবং নির্ভুল ফল পেলেন। ২৬ দিনের মধ্যে একজন যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মতো তিনি তাঁর ধারণার পরিবর্তন করলেন। ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৩১, ল্যান্সেট-এর সম্পাদককে চিঠি লিখলেন। চিঠিতে জানালেন –

“1. The blood drawn in the worst cases of the cholera, is unchanged in its anatomical or globular structure.

2. It has lost a large proportion of its water, 1000 parts of cholera serum having but the average of 860 parts of water.

3. It has lost also a great proportion of its NEUTRAL saline ingredients.

4. Of the free alkali contained in healthy serum, not a particle is present in some cholera cases, and barely a trace in others.

5. Urea exists in the cases where suppression of urine has been a marked symptom.

6. All the salts deficient in the blood, especially the carbonate of soda, are present in large quantities in the peculiar white dejected matters.

… All my experiments, however, have been publicly performed, and can be authenticated by numerous witnesses”.

কলেরার ফলে রক্তের কি পরিবর্তন ঘটে পৃথিবীর চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিককুল জানলো প্রথমবারের জন্য। কলেরার চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে, টমাস কুনের ভাষায়, একটি “paradigm shift” হল। ও’শনেসি কুকুরের ওপরে পরীক্ষা করেছিলেন, মানুষের ওপরে নয়। এরপরে আরেক চিকিৎসক টমাস লাট্টা এর বাস্তব প্রয়োগ করলেন মানুষের ওপরে – কলেরা আক্রান্ত রোগীর শরীরে ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন ইনফিউসন দেওয়া শুরু হল। তারিখটি ১০ মে, ১৮৩২। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক মাইলফলক। এক নতুন যুগের সূচনাবিন্দু।

ও’শনেসি ল্যান্সেট-এ একটি নোট লিখলেন (জুন ২, ১৮৩২) – “I beg to state that the results of the practice described by Drs. Latta and Lewins exceed my most sanguine anticipations.” একজন প্রকৃত বিজ্ঞান সাধকের মতো কি অকপট স্বীকারোক্তি।

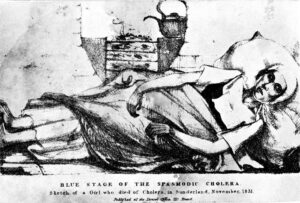

সেসময়ের পত্রিকায় প্রকাশিত মুমূর্ষু কলেরা রোগীর ছবি ছাপা হয়েছিল। সেরকম দুটি ছবি দেখুন নীচে।

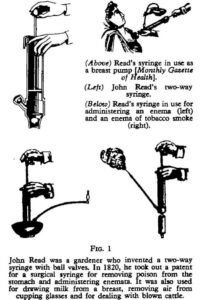

ডঃ লাট্টা এক বৃদ্ধা রোগীর ওপরে প্রথম প্রয়োগ করেন ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন – রিডের যন্ত্রের সাহায্যে। নীচে আদিম এ যন্ত্রের ছবি রইলো।

মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধার ওপরে যখন একেবারে নতুন ও অভিনব এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় তখন লাট্টার সামনে কোন পূর্ব প্রদর্শিত পথ ছিল না, যেমনটা ছিল না ও’শনেসির ক্ষেত্রে।

একটু ধৈর্য্য নিয়ে পাঠদের পড়তে অনুরোধ করবো পৃথিবীতে প্রথমবারের জন্য কলেরার চিকিৎসায় স্যালাইন ইনফিউসন দেবার পরে লাট্টার নিজের বর্ণনায় কার্যত এই রোমহর্ষক বৃত্তান্ত – “She had apparently reached the last moments of her earthly existence, and now nothing could injure her/indeed so entirely was she reduced, that I feared I should be unable to get my apparatus ready ere she expired. Having inserted a tube into the basilic vein, cautiously, anxiously, I watched the effect; ounce after ounce was injected, but no visible change was produced. Still persevering, I thought she began to breath less laboriously; soon the sharpened features and sunken eye and fallen jaw, pale and cold, bearing the manifest impress of death’s signet, began to glow with returning animation; the pulse which had long ceased, returned to the wrist, at first small and quick, by degrees it became more and more distinct, fuller, slower and firmer, and in a short space of half an hour, when six pints had been injected, she expressed in a firm voice that she was free from all uneasiness, actually became jocular, and fancied all she needed was a little sleep; her extremities were warm, and every feature bore the aspect of comfort and health. This being my first case, I fancied my patient secure, and from my great need of a little repose, left her in charge of the hospital surgeon; but I had not been long gone, ere the vomiting and purging recurring, soon reduced her to her former state of debility. I was not apprised of the event, and she sunk in five and a half hours after I left her. As she had previously been of a sound constitution, I have no doubt the case would have issued in complete reaction, had the remedy, which already had produced such effect been repeated”.

তৎকালীন সময়ে কলেরার রোগী স্যালাইন ইনফিউসন পাবার পরে আবার স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে, পালস ফিরে এসেছে – এ একেবারেই এক অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল। পৃথিবীর চিকিৎসক সমাজ, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার, একদম অপ্রস্তুত ছিল এরকম এক ঐতিহাসিক বাস্তবতার মুখোমুখি হবার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ সালে সুভাষ মুখার্জির হাতে জন্মানো প্রথম টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া এখানকার চিকিৎসক সমাজ দেখিয়েছিল, তার সাথে খানিকটা তুলনীয়। আকস্মিকতা এবং প্রথম হবার মূল্য চোকাতে হয়েছিল ও’শনেসি এবং লাট্টাকে ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডের চিকিৎসকসমাজ ১৮৩০-এর দশকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। পদ্ধতিটি পরিত্যক্ত হিসেবে রয়ে গেল। প্রায় ৭০ বছর পরে আমেরিকায় এ পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন ঘটলো। আর আমাদের এখানে বেদনাদায়ক মৃত্যু দিয়ে মূল্য চোকাতে হয়েছিল চিকিৎসক গবেষক সুভাষ মুখার্জিকে।

লাট্টার কথায় আসি। স্যালাইন ইনফিউসন দেবার পরে তিনি রোগীকে হাসপাতালের সার্জনের দায়িত্বে রেখে চলে যান। রোগীর আবার বমি ও পায়খানা শুরু হয়। কিন্তু লাট্টাকে আর খবর দেওয়া হয়না। সাড়ে ৫ ঘন্টা পরে রোগী মারা যায়। এক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হলেও কলেরার চিকিৎসার নির্ভুল দিশা এবং একেবারে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল – প্রধান স্থপতি ও’শনেসি, নির্ভরযোগ্য দ্বিতীয় স্থপতি লাট্টা।

১৮৩২ সালে কলেরার রোগীকে যে স্যালাইন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল তার উপাদানের অনুপাত আজকের তথা ২০২১ সালের হিসেবে – ৫৮ মিলি ইকুইভ্যালেন্ট/লিটার সোডিয়াম, ৪৯ মিলি ইকুইভ্যালেন্ট/লিটার ক্লোরাইড এবং ৯ মিলি ইকুইভ্যালেন্ট/লিটার বাইকার্বোনেট। বাস্তব হল যে সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়েছিল এই চিকিৎসাপদ্ধতি – আমাদের বাংলার “মহীনের ঘোড়াগুলি”-র গানের মতো। যেমন একটু আগে বললাম, ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকার চিকিৎসক সমাজ একে গ্রহণ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ইঞ্জেকশন দেবার সময় পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য অনেক সময়েই রক্তে বাতাস ঢুকে যেত প্রচুর পরিমাণে। এতেও অনেক রোগীর মৃত্যু হত।

১৮৩১-৩২-এর ল্যান্সেট-এ (ভল্যুউম ২) “Injections venous, in cholera” শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ২৯। পরের সংখ্যা এটা কমে হয় শূণ্য। ১৮৩২-৩৩-এ ছিল ২টি প্রবন্ধ। সহজেই বোঝা যায় খোদ ইংল্যান্ডেই এই পদ্ধতি চিকিৎসক মহলে প্রত্যখ্যাত হয়েছে – “a number of reasons for the failure of the treatment to “catch on”: (1) it was only used in the moribund, and although some lives were saved it also seemed to accelerate death in others; (2) the treatment was not repeated often enough to maintain fluid balance; (3) the fluid was unsterile (Latta mentions using distilled water), the salts chemically impure, and the solution hypotonic. This resulted in a risk of sepsis, pyrogenic reactions, and haemolysis.” (B A Foëx, “How the cholera epidemic of 1831 resulted in a new technique for fluid resuscitation”, Emergency Medical Journal, 2003, 316-18))

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল “Sir William Brooke O’Shaughnessy – The Foundation of Fluid Therapy and the Indian Telegraph Service” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ। এখানে বলা হল – “The name O’Shaughnessy and “the method of saline injections” became synonymous, and both controversial … Finally, on the eve of the acceptance of the method” কলেরার প্রকোপ হারিয়ে গেল। তার সাথে যে প্রয়োজনীয়তা এ পদ্ধতির জন্মদাত্রী হিসেবে কাজ করেছিল তার উপযোগিতা ফুরিয়ে গেল।

আরও দুটো ঘটনা ঘটলো একই সময়ে – ডঃ লাট্টা ১৮৩৩-এ মারা গেলেন এবং ও’শনেসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে প্রধান কেমিস্ট হিসেবে যোগ দিয়ে ভারতে চলে এলেন। কলকাতার মিন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল হলেন। ভারতে এসে ও’শনেসি এ বিষয়ে আর আগ্রহ দেখাননি। সম্ভবত এখানকার চিকিৎসকদের দীক্ষা এবং দক্ষতার ওপরে ভরসা রাখতে পারেননি। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে তিনি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারে নিজেকে সমর্পিত করলেন। ১৮৩২ থেকে ৭০ বছর পরে চিকিৎসক মহলে “resuscitation”-এর পদ্ধতি হিসেবে আবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পেল। এতদূর অস্বীকৃত হয়েছিল এ পদ্ধতি যে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত “ডিকশনারি অফ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি”-তে ও’শনেসিকে ভারতে টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা হিসেবে নাইটহুড পাবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন ইনফিউসনের জনক হিসেবে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি।

এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করার মতো। ১৮৩০ সালে যখন লন্ডনে এসে ও’শনেসি চাকরির খোঁজ করছেন, সেসময়েই তিনি একজন দক্ষ কেমিস্ট হিসেবে সুবিদিত হয়ে উঠছেন। সেসময়ে লন্ডনে বিভিন্ন খাবারে প্রচুর ভেজাল দেওয়া হত। ল্যান্সেট-এর সম্পাদক টমাস ওয়াকলে-র অনুরোধে “On Poisoned Confectionary” নামে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। তাতে নির্ভুল ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় কোন খাবারে কত ভেজাল আছে। রিপোর্টটি ছাপা হয় The Medico-Chirurgical Review and Journal of Practical Medicine-এর ১৮৩১-এর ১ জুলাই, ১৮৩১, সংখ্যায়। লেখাটির ব্যাপারে সম্পাদকেরা মন্তব্য করেন – “Dr. O’Shaughnessy is evidently a clever chemist, and his industry appears equal to his talent in the department of human knowledge.”

ভারতে ও’শনেসি – কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক

১৮৩৫-এর ২৮ জানুয়ারি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ সরকারি আদেশে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হল ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫। প্রথমে প্রিন্সিপাল জোসেফ মাউন্টফোর্ড ব্রামলে এবং অধ্যাপক হেনরি এইচ গুডিভকে নিয়ে শুরু হলেও ১৮৩৫-এর আগস্ট মাসে যোগ দিলেন ও’শনেসি। ফলে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক সংখ্যা দাঁড়ালো তিনজন।

দুর্ভাগ্যের কথা, ব্রামলে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ১৯ জানুয়ারি, ১৮৩৭-এ প্রয়াত হন। ফলে মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বার্ষিকী অগ্রগতির রিপোর্ট স্বশরীরে পাঠ করতে পারেননি। বলা হল – “The following Report was drawn up by the late Principal shortly before his death, and afterwards found among his papers. It breaks off abruptly, but the chief matters requiring notice are fully detailed in it.” (Report of the General Committee of Public Instruction, for the year 1836, p. 187)

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ব্রামলের মৃত্যুর পরে মেডিক্যাল কলেজে প্রিন্সিপালের পদটি তুলে দেওয়া হয়। পরিচালনার জন্য সেক্রেটারির পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন ডেভিড হেয়ার। বেশ কয়েক বছর বাদে আবার প্রিন্সিপালের পদ চালু করা হয়। এ বিষয়ে এশিয়ার প্রথম আধুনিক মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাস নিয়ে পরবর্তীতে যখন ধাপে ধাপে আলোচনা করবো তখন বিস্তৃতভাবে বলা যাবে।

যাহোক, ব্রামলের অসমাপ্ত রিপোর্টে শিক্ষাদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব এবং বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ও’শনেসির তরফে ছাত্রদের লেকচার এবং প্র্যাক্টিক্যালি হাতেকলমে কেমিস্ট্রি শেখানোর পদ্ধতির ওপরে। এখানে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, সেসময় মেডিক্যাল কলেজে – (১) কোন সিলেবাস ছিল না, (২) কোন পাঠ্য বই নেই, এবং (৩) কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষাপদ্ধতিও ছিলনা। এগুলো ধাপে ধাপে শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দীর্ঘ সময় জুড়ে গড়ে উঠেছে। এরকম এক অবস্থায় চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং ছাত্রদের শিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ তিনজন শিক্ষক (আজকের ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলার মতোই হয়তো) আধুনিক মেডিসিনের জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করছেন – কোনরকম প্রচার বা পাদপ্রদীপের আলোয় আসার আকাঙ্খা ছাড়া। এ জ্ঞান বাহিত, বিকশিত এবং পল্লবিত হয়ে চলেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। প্রায় ৩০০ বছর ধরে বয়ে চলেছে এ ধারা। এত বড়ো গর্বের ঐতিহ্য খুব কম আছে।

এঁরা কি ধরনের বিষম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন সে বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের সিলেবাসকে বিশ্বমানের উপযোগী করার জন্য গুডিভ এবং ও’শনেসি ১৭টি জার্নালের গবেষণাপত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করেছিলেন। এই ১৭টি জার্নালের মধ্যে ৯টি ছিল ফরাসী এবং ৮টি ব্রিটিশ। (মেল গরম্যান, “Introduction of Western Science into Colonial India: Role of the Calcutta Medical College”, পৃঃ ২৯৬) Quarterly Journal of the Calcutta Medical and Physical Society-র প্রথম সংখ্যায় (১৮৩৭) গুডিভ এবং ও’শনেসি লিখলেন – “It must not be said of us in Europe, that expatriation has rendered us inefficient in the advancement of our profession … that amidst the many impediments which beset us here, we will pursue with unabated zeal the various useful and enobling branches of our truly philanthropic art.” এখানে আমরা একটি বিশেষ ব্যাপারে নজর রাখি – গুডিভ এবং ও’শনেসিরা উপনিবেশিক সমাজে বিজ্ঞানের চর্চা করছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের “global network”-এর সাথে একটি সংযোগ তৈরি করার ধারাবাহিক চেষ্টা করছেন। এজন্য পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে বলছেন – “We cordially and earnestly, then, invite our brethren in the provinces to aid us in our usual undertaking … The Medical Society of Calcutta has already earned a high name in the list of scientific bodies.”

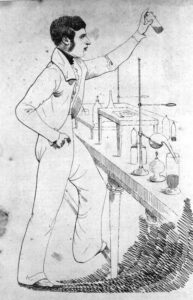

১৭ মার্চ, ১৮৩৬, গভর্নর জেনারেল অকল্যান্ড এবং অন্যান্য বিশিষ্ট রাজপুরুষদের উপস্থিতিতে “Introductory Address Delivered at the Opening of the Calcutta Medical College”-এর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ব্রামলে, ও’শনেসি এবং গুডিভ লিখিত রিপোর্ট পাঠ করেন। ও’শনেসি তাঁর রিপোর্টে বলেন – “I imitate with slight modification the plan pursued in the Schools of Chemistry in the Universities of Edinburgh and London.” এছাড়াও “I shall follow the system adopted in the Ecole Praque of Paris” এবং “plan followed by Rose, the professor of chemistry at Berlin.” (Calcutta Monthly Journal, 3rd Series, Vol. II, 1836, p. 17) মোদ্দা কথা হল, একদিকে এডিনবার এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যদিকে, প্যারিসের সবচেয়ে নামী শিক্ষাকেন্দ্র ও জার্মানির শিক্ষার সংশ্লেষিত চেহারার প্রতিরূপ মেডিক্যাল কলেজের কেমিস্ট্রি শিক্ষার পঠন পদ্ধতিতে। এ অনুষ্ঠানে ও’শনেসি অনেকগুলো পরীক্ষা হাতেকলমে করে দেখান।

মেডিক্যাল কলেজের তথ্যনির্ভর ইতিহাস লেখার পথিকৃৎ গবেষক মেল গরম্যান এ সময়টিকে নিয়ে মন্তব্য করছেন – “At a time when a chemical laboratory in an American medical school was rare, this course with lectures and laboratory work was the equal of any in a European medical institution. Most importantly, the students were just as capable and enthusiastic about chemistry as they were about anatomy, and the testimony of outside examiners gives ample proof as to the rigor of the examinations.” (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৭)

প্রসঙ্গত, আমাদের এখানে বুঝে নেওয়া দরকার – একদিকে “নেটিভ মেডিক্যাল ইন্সটিটিউশন”-এর প্রতিষ্ঠা (১৮২২-১৮৩৫) এবং সংস্কৃত কলেজে একটি ছোট হাসপাতাল তৈরি করা (১৮৩৪) ছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ তৈরির পূর্ববর্তী “gestation period” এবং “period of nativity”। এই সময়কালে এক উল্লেখযোগ্য অংশের ছাত্র নতুন ধরনের মেডিক্যাল শব্দভাণ্ডার, হাসপাতালে গিয়ে রোগাক্রান্ত রোগীদের দেখা অর্থাৎ দৃশ্যমানতায় (visibility) আসা, চোখের সামনে পোস্টমর্টেম দেখা এবং সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণত নতুন ধরনের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো জ্ঞানের জগতে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক রূপান্তর (epistemological transformation) ঘটালো। একই সাথে ছাত্রদের visual, verbal এবং psychic acculturations হতে শুরু করলো। চিরদিনের জন্য ভারতের চিকিৎসার জ্ঞানের জগৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল, যে ধারা আমরা বহন করে চলেছি।

আমরা ব্রামলের রিপোর্টে ফিরে আসি। রিপোর্টে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা আছে ছাত্ররা কিভাবে ও’শনেসির ক্লাসে তাঁর দেওয়া নোটগুলো পড়ে একজন আরেকজনকে বোঝাতো, সপ্তাহান্তে পরীক্ষা দিতে হত এবং কিভাবে প্রেস্ক্রিপশন লিখতে হয় সেগুলো শিখতো। এবং মেডিসিনের অঙ্গ হিসেবে হাইজিনের আলোচনাও এ ক্লাসগুলোতে হত। এমন একটা উদ্দীপনা ছাত্রদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল যে বেশ কিছু ছাত্র “evinced a strong desire to become experimentalists themselves, and were known to purchase at (to them) enormous expence, various tests and articles of apparatus with which they repeated at their home the experiments they witnessed in the lecture rooms”। এমনকি ১৮৩৭ সালে প্রথমসারির উৎসাহী ছাত্ররা মিলে “কেমিক্যাল ডেমোন্সট্রেশন সোসাইটি” নাম দিয়ে একটি ক্লাবও খুলে ফেলে। এখানে প্রতি সপ্তাহে একজন করে নতুন বক্তা নির্বাচিত হত। (Calcutta Monthly Journal, no. XXVI, July, p. 433) নতুন জ্ঞানের সামাজিকভাবে প্রবাহের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত পথ ধীরে ধীরে তৈরি হতে শুরু করলো।

পাঠ্য বইয়ের অভাব মেটাতে ও’শনেসি লিখলেন Manual of Chemistry Arranged for Native, General and Medical Students, and the Subordinate Medical Department of the Service (প্রথম সংস্করণ ১৮৩৯, ২য় সংস্করণ ১৮৪২)। তাঁর প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে ভারতবর্ষে মেডিক্যাল পড়ার জগতে প্রথমবারের জন্য নম্বর দেবার পদ্ধতি চালু হল – “each pupil was questioned separately, and the value of his answer written down in numerals of 1, 2, 3, &c”। ব্রামলে মন্তব্য করছেন, ও’শনেসির প্রাণবন্ত এবং তত্ত্ব ও প্র্যাক্টিক্যাল নির্ভর ক্লাস করার পরে – “Every pupil we teach here may go forth in his turn and teach a hundred more, thus scattering in every direction the seeds of useful knowledge we are now implanting, among themselves.”

আগে বলা “Introductory Address Delivered at the Opening of the Calcutta Medical College”-এর অনুষ্ঠানে দেওয়া ও’শনেসির “Lectures on General Chemistry and Natural Philosophy”-র কথায় আসি। এ লেকচারে তিনি মেডিক্যাল কলেজের নবীন ছাত্রদেরকে ডঃ লাট্টা এবং তাঁর আবিষ্কৃত ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন ইনফিউসনের ইতিহাস সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেন। এখানেই ছাত্রদের জানান – “the thoughtlessness or ignorance of many practitioners in performing the operation with common instead of distilled water, is quite sufficient to account for many of the reputed failures … the injection of a minute portion of air into the vein is so rapidly fatal that this is the mode now adopted in killing horses in the tanneries of Paris.”

এই লেকচারে তিনি এ কথাও বলেন, এই গরীব দেশের মানুষকে বাধ্য হয়ে চড়া দামে ইউরোপীয় মেডিসিন কিনতে হচ্ছে। অথচ এই মেডিসিনগুলোর উপাদান এ দেশেই পাওয়া যায়। কম মজুরিতে এখানকার গরীব মানুষেরা এগুলো তৈরি করেন। শুধু তাই নয়, মেডিসিন তৈরি হবার পরে ওদেশ থেকে আমদানি খরচও ভারতের মানুষকে দিতে হয়। এজন্য এত অধিক মূল্যে গরীব মানুষদের দামী বিদেশী মেডিসিন কিনতে হচ্ছে। এজন্য তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল – “I have taken the trouble of counting the number of medicines now imported from Europe. They amount to several hundreds, all of which, except about 80, may be prepared or grown in this country. For these 80 many different efficient substitutes exist in known indigenous productions.” এরকম একটি স্বাধীন চিন্তার মানসিকতা এবং দরিদ্র ভারতকে স্বনির্ভর করার ব্যতিক্রমী চিন্তা কি তাঁর আইরিশ সত্তার মধ্যে ছিল? উত্তর জানা নেই।

কলকাতায় ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন ইনফিউসন দেবার চেষ্টা ১৮৩৬ সালের জুলাই মাসে একবার করা হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল Calcutta Monthly Journal-এর আগস্ট, ১৮৩৬, সংখ্যায়। ডঃ ডানকান স্টুয়ার্ট এক কলেরা রোগীকে রোগীকে ৩ পাইট (১ পাইট – ০.৫৬৮ লিটার) সল্যুশন দেওয়া হয়। এর উপাদান ছিল – কার্বোনেট অফ সোডা ২ স্ক্রাপলস (১ স্ক্রাপল ১.২৯৬ গ্রাম) এবং মিউরিয়েট অফ সোডা ৩ ড্রামস (১ ড্রাম ১.৭৮ গ্রাম)। পরিণতি? রোগী মারা যায়। অটোপ্সিতে দেখা যায় ডান ধমনীতে অসংখ্য বাতাসের বুদ্বুদ রয়েছে, ডান এট্রিয়ামে এবং সুপিরিয়র ভেনা কেভাতেও একই চিত্র। দেহের সমস্ত ভেইন জুড়ে ছিল অসংখ্য বাতাসের বুদ্বুদ। এখানেই পরিত্যক্ত হয় কলকাতার প্রচেষ্টা। মেডিক্যাল কলেজে তাঁর ছাত্রদেরকে, আমাদের মনে থাকবে, এ ব্যাপারেই সতর্ক করেছিলেন ও’শনেসি।

আমরা পরের কিস্তিতে আলোচনা করবো কোলকাতায় এসে তাঁর নিত্যনতুন আবিষ্কারের কথা। তার আগে শুধু এটুকু বলা যায় যে ও’শনেসি “local knowledge”-কে “global scientiifc knowledge network”-এর সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এবং পেরেছিলেন। ব্যারি ক্রসবি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন – “as professor of chemistry in the Medical College at Calcutta in the 1840s, O’Shaughnessy began to explore the potential therapeutic effects of Indian hemp or cannabis. His first series of experiments using Indian hemp on both humans and animals were published in the Transactions of the Medical and Psychiatric Society of California in 1842, where they generated considerable interest. In the mid nineteenth century cannabis was virtually unknown as a drug in Europe and North America. Within a few years of O’Shaughnessy’s experiments, however, it was being used as a medication to treat a wide range of conditions by many of the leading doctors in Ireland, including Robert Graves and Sir Philip Crampton in Dublin.” (Irish Imperial Networks, পৃঃ ১৮৪)

আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত এসব আবিষ্কারের ছেদবিন্দুতে যে আবিষ্কারক দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর নাম উইলিয়াম ব্রুক ও’শনেসি। তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারের কাহিনী আমরা আবার জানবো পরের ধাপে।

অসাধারণ, জয়ন্তদা!

খুব ভালো তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা। অজানা, অচেনা বিষয় সামনে আনার জন্য অনেক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন, জয়ন্ত দা।

History provides us with perspective and future direction. The doctors of Medical College Kolkata and other medical colleges in Kolkata must become aware of the wonderful history of their institutions and their role in discovery research that has influenced clinical practice to bring societal good. The study of medicine gives us a powerful opportunity to practise ethics of the highest standards and push the frontiers of biological science in order to create greater public good. Young doctors and medical students must ask themselves if they are seizing these opportunities or letting these opportunities pass them by. I hope Jayanta Bhattacharya continues to write such articles and bring them to public attention.

Somridho holam…

Aaapnar protyek ti lekha aamader onupranito kore..

Aapnake aamar Shrodhya janai.

প্রতিবারের মতো এবারেও আপনার লেখায় নতুন অনেক কিছু জানলাম ও শিখলাম। অসাধারণ একটি তথ্যসমৃদ্ধ লেখা।

Enriching experience learnt a lot.. Beautiful writeup.

Very informative , yet a lucid writing.History of medicine is fascinating subject. I shall wait eagerly for the next post.

Very informative…

Its nice to see Dr Jayanta is writing the facts of Medical College like a fairy tale. May he continue to write for us. My best wishes and thanks

ভারি সুন্দর লেখা, গল্পটি আগে থেকেই জানা ছিল, আবার সাগ্ৰহে পড়লাম। এই রকম ইতিহাস তো সবার পাঠ্য।

আপনার লেখায় বারবার নতুন কিছু জানি শিখি । এই লেখাটা ও অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ একটি লেখা ।

প্রতিবারের মতো এবারেও নতুন অনেক কিছু জানলাম ও শিখলাম। অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ একটি লেখা।

পরের কিস্তির জন্য অপেক্ষা করব আগ্রহে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐ যুগে অগ্রগতির যে নিরলস প্রচেষ্টা ও’শনেসি শুরু করেছিলেন তা জানতে পেরে সমৃদ্ধ হলাম।

কলেরা নিরাময়ে তার প্রচেষ্টার কথা তো জানাই ছিল না এত বিস্তারিতভাবে, যা অবশ্য আগামী কিস্তিতে আরও সমৃদ্ধ হবে।

ওঁনার মত শিক্ষকরা যুক্ত হয়েছিলেন বলেই তো কলকাতা মেডিকাল কলেজ আজ এক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান।

চিন্তা করা যায়, উনি বিদেশ থেকে ওষুধ না এনে স্থানীয়ভাবে তৈরী করার কথা সেই ব্রিটিশ যুগে বলেছিলেন (উপাদানগুলি যখন এদেশেই আছে) যাতে ওষুধের দাম কমিয়ে জনমুখী করা যায়।

আজকের যুগে কোন বিজ্ঞানী এই কথা বলার সাহস দেখাতে পারবেন না প্রাণরক্ষার স্বার্থে।

ধন্যবাদ ডঃ জয়ন্ত।

অনবদ্য একটি লেখা। সম্পূর্ণ অজানা একটা বিষয়ের ওপর তথ্যে ঠাসা অথচ কি সাবলীল লেখনী। খুব ভালো লাগলো স্যার।

Dear Jayanta — I came in touch with you – from Alberta ,Canada on Dominik’s referential insistence.– since last two years. When discussing on 19thcentury Medicine in colonial India — the native Bengali cast hindu socialites severe opposition to ushering the then ‘ Modern Western Medical Scientific Medicine’ in Calcutta — I was bringing in often — Sir William Brooke O’Shaughnessy’s polymath contributions in India. If my memory is not betraying — I was informed by Prof. Tapan Roychowdhury once — comparing O’Shaughnessy’s inspiring teaching with that of D’Rozio of Hindu College fame. I have seen the place where he was staying in Tuticorine — supervising under the sea cable laying engineering fit for India -Ceylon telegraphic connections. Tapanda also told me it was Shaughnessy’s inspiring character which infected Dr Durgadas Kar to insist his son Radhgobindo Kar to start a medical School in the pattern of once famous ExtraMural Teaching Patter of Edinburgh University in Calcutta. Durgadas was his student in CMCH in Vernacular Section and became famous by publishing Bengali Version of his famous Phamcopaea.. You have brilliantly enriched me further– in the true tradition of Shaughnessy. To say “Thank You” would be too little . You have opened up the door to view Shaughnassey episode fro ajar state to Wide Open– nirmalya da; Pondicherry

খুব ভালো লেখা। অনেক অজানা জিনিস।

Fantastic. What a hard work has gone to write this. Congratulations

আবার নতুন করে তোমার গুণমুগ্ধ হলাম