বসন্ত আর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি এই সময়টাতে, জলপাইগুড়ি শহরে বড় অদ্ভুত ধরণের এক কুয়াশা পড়ে আলগোছে। শীতের কামড় নেই, বসন্তের সবজেটে নেই, নেই গ্রীষ্মের সহসা শুকনো পাতার ঘূর্ণীও। আছে শুধু মরে আসা ঘোলাটে চোখের দৃষ্টির মতো আবছায়া চারিপাশ। যদি আনমনা চক্ষে এবং নির্নিমেষে অল্পখানিক ঠাহর করা যায় তাতে, তবে দেখলেও দেখতে পাওয়া যেতে পারে কখনো কখনো ,– ছায়াময় কিছু ছবি। এলোমেলো কিছু স্বপ্ন। ইকড়ি মিকড়ি কিছু না-পাওয়া প্রত্যাশাদের চালচিত্র।

এ সব সময়ে, তার-সানাইয়ের আশ্চর্য অনুষঙ্গের মতোই দূর দিয়ে টোটো চলে যায় একঘেঁয়ে সুর টেনে টেনে, কুবো ডাকে আদুরে কুবকুবে কুবকুবে, পাতা পোড়ার গন্ধে ভারী হয়ে থাকে চরাচর। ভ্রম হয়,ঠিক যেন তেপান্তরের মাঠের মাঝে একলা দাঁড়িয়ে আমি। পথ হারিয়ে ফেলা একাকী এক রাজপুত্র। অথবা শ্রমিক পরিযায়ী। ওই তো ওখানে কুহক পক্ষীরা কথা কইছে অনতি দূরে। সুস্পষ্ট অথচ আবছা অবোধ্য সেসব কথন । সে কথার মানে দৈবাত বুঝে যাই যদি, যদি খুঁজে পেয়ে যাই সত্যিকারের পথ, তবে আলবাত পা ঘষড়ে ঘষড়ে, কুয়াশাকে সরিয়ে, ছুঁয়ে ফেলব একদিন ঠিক সোনালী রক্তিমতাকে।

এবং এইসব গোলমেলে দিনগুলোতে আরো বিবিধ দ্রুত অপসৃয়মান সিপিয়া স্ন্যাপশটের মতোই ফেলে আসা আশ্চর্য এক বিকেলের মুঠিবদ্ধ কয়েক জোড়া হাতের গল্প মনে পড়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ। এমন গল্প, যা বোধকরি আমার আরো অনেক আগেই বলে ফেলা উচিত ছিল কাগজে কিংবা কি-প্যাডে। এমন গল্প, যা বলা আর হয়ে উঠলো না অযথা দিকদারিতে এ যাবৎ।

আজ, সেই গল্পটাকেই কুয়াশার ধূলিকণাতে ধূলিকণাতে লিখে ফেলা যাক বরং।

সে ছিল বড় আজগুবি এক সময়। আজগুবি, কারণ একবিংশ শতাব্দীর তখন সূচনা হয়েছে সদ্য। আজগুবি, কারণ তখনও দিনবদলের স্বপ্ন ঝকঝক করতো আমাদের টগবগে দুই চোখে। আজগুবি, কারণ এখনকার নিরিখে দেখতে গেলে, তখন ছিল না প্রায় এখনের মতো কিস্যুই। টুকটাক-ফেসবুক না, অযথা-ইন্টারনেট না, এমনকি “ও.কে. গুগুল” পর্যন্ত না। কম্পিউটার যদিও দিব্যি এসে গেছে তার সাদাটে রঙের ঢাউস চেহারা নিয়ে। তবে, তাইতে সহসা ঝকমারিতে পড়ে গিয়েছেন ইন্দ্রলুপ্ত অফিস-বাবুরা। দিন গুনছেন- এই বুঝি কপাৎ করে চাকরি খেয়ে নিল মেশিন-গণক যন্তরে মন্তরে।

সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাশ পাইয়াছি তখন আমরা। হারকিউলিস ক্যাপ্টেনের প্যাডেল দাবিয়ে পথের দু প্রান্তে সরে যেতে দেখেছি অ্যাপটেক, এন.আই.আই.টি র ঝকঝকে বিপনীগুলো। পরীক্ষার সাজেশনে চুটিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছি ‘অটোমেশন’ রচনার। আর অনেক দুপুরে পায়ের লোম টানতে টানতে ভেবেছি– এহ! বাপ গো! অ্যাপটেকের ওই মাড়ু মিয়াছিলাগুলাকে যদি পটাতে পাইরতাম একবার!

এবং তারপর সবটা একঝটকায় পাল্টে গেল হঠাৎ। বা বলা ভালো, বদলে গেল এই তো…বেশ অনেকখানিই। জয়েন্টে চান্স পেয়ে মেডিক্যাল কলেজে দাখিল হওয়ার মাসখানিকের মধ্যেই, আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়ে গেল মোক্ষম। আমরা ঝটাকসে বুঝে গেলাম যে, ইহজগতে এই কম্পিউটার নামক খেঁচকলটির ব্যবহার স্রেফ এবং সেরেফ দুইখানি। এক, দেশিবাবাতে জ্যুসি জ্যুসি ছবি খোঁজ করে করে ফেরা। আর দুই, ইয়াহু চ্যাটরুমে ঢুকে ধুমধাড়াক্কা ‘A/S/L’ দাবানো। যাঁরা গুণীজন এবং যাঁরা একবিংশ শতকের গোড়ার বছরগুলিতে স্বাধীন, তা ধিন, রঙিন কাটিয়েছেন জিন্দেগি, তাঁরা আলবাত অবগত এই এ/এস/এল বিষয়ে। কিন্তু যাঁরা নব্য পাঠক কিংবা যাঁরা সোন্টামনা কুচ্চুপুষু ওলে বাবা লে,তাঁদের খাতিরে বলে রাখি, এ এস এল হলো age/sex/location এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ‘ইয়াহু চ্যাটরুম’ নামক ওই ভার্চুয়াল গপ্পগাছার জগতে এইভাবেই চটপট করে খুঁজে নিতে হতো মনপসন্দ সঙ্গী অথবা সঙ্গীনীটিকে।

পেতাম না যদিও। পেতাম না আমরা কক্ষনোই। প্রথমে বাংলা বাক্যকে মনে মনে ইংরেজি সেনটেন্সে অনুবাদ করে, তারপর সেইটিকে খটখটিয়ে কি-প্যাডে লিখে ‘এন্টার’ মারার আগেই age 27, sex-F, location -bullygunj তরুণীটি ব্যস্ত হয়ে যেত অন্য কারো সাথে চ্যাটচ্যাটানিতে। আর পেপসি ফুড স্টেশনের বাতানুকুল হিমেল হাওয়ায় খাড়া খাড়া হয়ে ওঠা পায়ের লোমগুলো আরো একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠতো নিখাদ মাতৃভাষায়-” হলো নাই রে! মাড়ু মিয়াছিলাগুলার মতো, এগুলোও হলো নাই তর ভাইগ্যে।”

যাক গে সেসব কথা। চুলোয় যাক। আসল গল্পে এইবারে মানে মানে ফিরে আসা যাক বরং। কুয়াশায় ঝিরিঝিরি ভেসে বেড়ানো ধূলার কুচিতে কুচিতে যে গল্পের ছবি খুঁজতে বসেছি এই আজকে, সেই আশ্চর্য গল্পের এ তো স্রেফ বিস্রস্ত-বচন উপক্রমনিকা মাত্র। আসল গল্প তো এখনো সেই সেদিনের মতো, সে-ই সুদিনের মতোই অধরা।

তো, মোটকথা বিষয় হলো এই যে, স্রেফ দেশিবাবা কিংবা ইয়াহু চ্যাটরুম আমাদের খিদে মেটাতে পারতো না মোটেই। তখন আমাদের উদ্যত যৌবন যাপন , তখন আমাদের উদ্ধত মনমেজাজি মর্জি। আমরা চাইলে অমৃত স্নান করতে পারতাম অনায়াসে, আমরা চাইলে গরলেও ডুব দিতে পারতাম খুব। বীণাপানি আর হানাহানিতে তখন আমাদের সমান যাতায়াত। সুরাতে এবং সূরাতে সমান স্বাচ্ছন্দ্য। বুকের ভিতর চৌপর প্রহর সেই তুমুল তোলপাড়কে স্তিমিত করতে, আমরা তখন তাই, যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াতাম। আমরা ডি অডরেন্ট স্প্রে মেরে গণশক্তি পোড়াতে পোড়াতে উল্লসিত হুঙ্কার দিতাম—” পোড়া শাল্লা সিপিয়েমের মুখপত্র গণশত্রু।” আমরা, কলেজ কেটে যাদবপুরের অবস্থান মঞ্চের পেছনে ওড়াতাম গঞ্জিকা ধূম। আমরা মধ্য রাত্রে ‘মহীনের ঘোড়া’ সেজে হ্রেষা ধ্বনিতে মাতিয়ে তুলতাম ফুটপাত। আমরা, ছাত্র-পরিষদের ছেলেদের হাঁকতাম–” ওয়াক থু, ওয়াক থু।” আর আমরাই গোধরাতে গণহত্যার গোপন ভিডিও দেখে দাঁতে দাঁত চিপে বলতাম, সরকারি মদতে গণহত্যার কথা রক্তে রক্তে লিখে রাখলাম বন্ধু। হিসেব মেলাবো একদিন। হিসেব বুঝে নেব রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপটে।

এভাবেই কাটছিল দিনগুলো। তান্ডবে আর খান্ডবে। কেটে যেতেও পারতো দিব্যি। কাটলো যে না, তার জন্য দায়ী শুধুমাত্র কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের, শিবুদার ক্যান্টিনের, খিড়কি পথ লাগোয়া টেবিলখানি ঘিরে থাকা দুটি বেঞ্চি এবং একটি চেয়ার। ওই সেইখানেই বিকেল এবং সন্ধ্যে জুড়ে হিংস্র, দিগভ্রান্ত, ফুঁসে ওঠা এক দঙ্গল জলধারাকে, সযতনে সূর্য অভিমুখী করে তুলেছিল একগুচ্ছ দাদা’রা। বাঁধ দিয়ে নয়। নদীখাতের আবর্জনাকে অতি চুপিসারে সরিয়ে দিয়ে। নয়ত, চারপাশকে তছনছ করে সে জলস্রোত ক্ষণিক পরেই অবনত গুটিগুটি হারিয়ে যেত উপনদীর ঘোলাটে স্রোতের ফেরে। পাড়ি দিত নিয়ম-মাফিক সাগরের অভিমুখে।

চারটে নাগাদ কলেজ শেষ হতো রোজ। চারটে নাগাদ কলেজ পালিয়ে ‘এ/এস/এল’ খোঁজা আমরা সুড়সুড়িয়ে হাজির হতাম কর্নার টেবিলে। চারটে নাগাদ ভুলে যেতাম ‘এস.এফ.আই, সি.পি কিংবা এ.বি.ভি.পি’ শ্রেণীশত্রুদের। কারণ এই চারটে নাগাদই ভিন্ন ভিন্ন প্রফেসর কিংবা ডাক্তার দাদারা তাদের কাজকম্মো শেষ করে আড্ডা জমাতে আসতো ওই ঐতিহাসিক কোণার টেবিলে।

এইসব দাদাদের একে অপরের সাথে বিরোধ ছিল তীব্র এবং সাংঘাতিক। এরা সক্কলে এককালীন ব্যাচমেট অথবা দু এক বছর এদিক ওদিক পাশ আউট যদিও। এবং এরা সক্কলেই আড্ডার সময়ে দরাজ হস্তে সিগারেট আর লেবু চা বিলোতো মুহুর্মুহু। কারো কাঁধে চকচকে লেদার ব্যাগ, কারো মলিন শান্তিনিকেতনি ঝোলা, কারো আবার হাতের ঘেমো মুঠিতে স্রেফ দু প্যাকেট সিগারেট এবং দেশলাই। এসে কি এসেই শ্বেতপাথরের টেবিল টপে স্যাড়াক করে সিগারেটুর প্যাকেট আর খড়াক করে দেশলাই ছুঁড়ে দিয়ে ইশারা করতো–” নে। খা।” আর ক্যান্টিনের ছেলেগুলোও কোনো এক অদৃশ্য নির্দেশে খপ্ খপ্ শব্দে নামিয়ে দিয়ে যেত লালচে কাগজের কাপে টলটলানো লাল চা ওই তক্ষুনিই।

আড্ডার শুরুয়াৎ হতো মূলত খিস্তি দিয়ে–” কী? কালকে ওই গান্ডুটা এসেছিলো তাই না?তা… কী বললো? কী মহান জ্ঞান দিয়ে গেল তোমাদের? গরীবদের কথা ভাবতে বললো, তাই তো? এই শোনো… এই যে… এদিকে তাকাও…. এই আমি বলে রাখছি তোমাদের… গরীবের কথা ভেবে আর ভিখিরিকে ভিক্ষা দিয়ে বাল হবে। ক’জন গরীবের উপকার করবে তুমি? হ্যাঁ? ক’টা ভিখিরিকে ভিক্ষে দেবে তুমি আর তোমাদের ওই গান্ডু দাদা? ওভাবে হয় না। ওইভাবে, কিস্যু হয় না…বুঝলে? সিস্টেম পাল্টাতে হবে। এই গোটা সিস্টেমটাকে পাল্টাতে হবে ঝটকা মেরে। গড়ে তুলতে হবে নতুন সিস্টেম। যে সিস্টেমে, ভিখিরি বলেই কিছু থাকবে না আর। “

আমরা ফোকোটে পাওয়া সিগারেটে টান মারতে মারতে, ফ্রি চায়ে চুমুক মেরে শপথ নিতাম উচ্চৈস্বরে– “ভিখিরিকে আর ভিক্ষা দেবো না বাল! এই বালের সিস্টেম ওপড়াবোই ওপড়াবো ঝটকা মেরে।”

পরের দিনেই যদিও আরেক দাদার ফ্রি সিগারেট আর চা খেতে খেতে টেবিলে চাপড় মারতাম ঠিক একই রকম প্রত্যয়ে –” ঠিক্ বলেছ! আরে ভাই সিস্টেম যবে পরিবর্তন হবে, তবে হবে। কিন্তু ততদিন কি ভিখিরি না খেয়ে থাকবে? না কি? আজ থেকে পকেটে খুচরো পয়সা রাখবো লেনিনের কসম মাক্কালি।”

এবং তৃতীয় দিনে ফোকোটের চা সিগারেট ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার করে শিখতাম–” ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমকে ভাঙতে হলে, সব্বার আগে এই ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমটাকেই সুদৃঢ় করে তুলতে হবে প্রত্যক্ষ পার্টিসিপেশন করে। সিস্টেমের গ্রাফকে সচেতন ভাবে পৌঁছে দিতে হবে সর্বোচ্চ উচ্চতায়। তবেই তার পতনকে অনিবার্য আর সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে ঐতিহাসিক ভাবে।”

তো, এই তো ছিল ব্যাপার! আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন সব মতবাদ। আপত চক্ষে, পরস্পরের বিরোধী সব মতগোষ্ঠীর দাদা এরা। কিন্তু একটা বিশেষ জায়াগাতে গিয়ে, এরা সক্কলে ছিল আশ্চর্য রকম ভাবে সম অভিমুখী। নিজের চেম্বার, নিজের কেরিয়্যার, নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে বাদ দিয়ে, এরা সক্কলে আমাদের জমির মাটিকে খুঁচিয়ে তুলছিল একটু একটু করে। এ/এস/এল কিংবা “মার শালাদের” বাইরেও আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম তাত্ত্বিক একটা জগত। সে জগতের আপাত চেহারা হয়তো আলাদা, কিন্তু প্রতিটা জগতের দিগন্তেই নিশান ওড়াচ্ছে সুদিনের লালচে সোনালী পতাকা। আমরা… কলেজের পঠনপাঠনের ক্লাসেও ক্রমে ক্রমে মনোযোগী হতে শুরু করেছিলাম এই চক্করে।

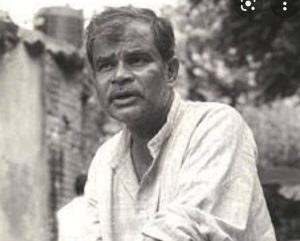

এইরকমই এক দাদা ছিল পুণ্যদা। ফেসবুকের দৌলতে এখন যাকে অনেকেই ডঃ পুণ্যব্রত গুণ নামে চেনে। আর আজকের গল্পটা সেই ডঃ পুণ্যব্রত গুণকে নিয়েই। এলোমেলো চুলের আর বড়সড় চেহারার একটা মানুষ। কথা বলতে গেলে আটকে যায় আলটাগরাতে কখনো কখনো। আর ক্ষণিক আলাপেই ভালোবেসে ফেলতে ইচ্ছে হয় খুব খু-ব। তখন, অর্থাৎ ওই স্টুডেন্ট লাইফে যদিও ভালোবাসার মূল কারণ ছিল ফ্রিতে চা আর সিগারেট। আর তাই, একদা এক সন্ধ্যায়, ক্যান্টিনের লক্ষ্মী প্রতিমাতে যখন ধূপ দেখাচ্ছে শিবুদা, আর পুণ্যদা বলছে–” শ্ শোনো, আগামী রোববারে চেহঃ… চেঙ্গাইল যেতে পারবে তোমরা? সামান্য কিছু কাজ করে দিতে হবে। খাওয়া থাকা আর চা বিড়ির খরচ আমার” , তখন আর কিচ্ছুটি না ভেবেই হইহই করে রাজী হয়ে গিছলাম আমরা কয়জনা।

সেই শুরু। এরপর নাগাড়ে বেশ কিছু মাস, বা বলা ভালো বেশ কিছু বছরের বেশ কিছু হপ্তাতে হানা দিতাম আমরা চেঙ্গাইলে ভূতগ্রস্তের মতো। সেখানে, আশ্চর্য তিনখানি কর্মযজ্ঞ চলছে তখন। পুণ্যদার উদ্যোগে গড়ে উঠছে শ্রমজীবি স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ধুঁকতে থাকা কানোরিয়া জুট মিলের শ্রমিক তথা তাবৎ উলুবেড়িয়া এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মানুষদের জন্য তৈরি হচ্ছে সুলভে বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার হাসপাতাল। দরমা’র ঘুপচি ঘুপচি ঘর থেকে ধীরে ধীরে চোখের সামনে সেই হাসপাতাল পরিণত হচ্ছে একতলা পাকা বাড়িতে। তৈরি হচ্ছে অপারেশন থিয়েটার, গড়ে উঠছে নাম মাত্র মূল্যের প্যাথোলজি ল্যাব। আর তারই সাথে সাথে ওই পুণ্যদাই এবং লালটুদা ( বর্তমানে যে ভদ্রলোক আর.এন.টেগোরের সবচাইতে ভালো কার্ডিওথোরাসিক সার্জেনের একজন) মিলে রিসার্চ করছে এক আশ্চর্য তথ্য নিয়ে। যার গোদা নাম– নিউমোকোনিওসিস। যার ‘বিশেষ নাম’ ডাক্তারি পুস্তকে রচিত হয়নি তখনও।

বড়ো বেয়াড়া আর বিদঘুটে রোগ এই নিউমোকোনিওসিস। ছোট্ট ছোট্ট, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সব কণা, যাদের সেন্টি অথবা মিলি মিটারে মাপা যায় না মোটেও, মাপতে গেলে মাপতে হয় ‘মাইক্রন’ নাম্নী এক সূক্ষ্মতর একক-এ, সেইসব কণা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ফুসফুসে জমা হতে হতে গড়ে তোলে বিচ্ছিরি এক বেমারি। নাম যার নিউমোকোনিওসিস। রোগীর হাঁফানি হয় বিষম, কফের সাথে রক্ত পড়ে খুকখুক, শরীর হয়ে যায় প্যাঁকাটি মার্কা এবং এক্স রে করলে অবাক চক্ষে দেখতে পাওয়া যায়– দুইখানি ফুসফুস জুড়ে বিন্দু বিন্দু, ডট ডট কলঙ্ক। ঠিক যেন পেন দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে কেউ ঠক ঠক করে ঠুকেছে লাংসের গায়ে। ঠিক যেন– পক্সের মতো গুটি গুটিতে ভরে গিয়েছে শ্বাসযন্ত্র। এক ঝটকায় দেখলে, অনেক চিকিৎসকই এ রোগকে টিবি হিসাবে দেগে দিতে পারেন। কিন্তু যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা রোগীর ‘হিস্ট্রি’ নেন মনোযোগী ভাবে বিশদে, তাঁরা ঠিক বুঝে যাবেন, এ রোগ টিবির চাইতেও মারাত্মক। কয়লা খনিতে কাজ করে যে শ্রমিক, তার হতভাগ্য ফুসফুসে সূক্ষ্ম কয়লাগুঁড়ো জমে তৈরি হয়– অ্যানথ্র্যাকোসিস। কাপড় মিলের কটন ডাস্ট জমে জমে– বি/বাইসিনোসিস। আখের ছিবড়ে থেকে পেপার তৈরির কারখানায়– ব্যাগাসোসিস। মাইকা, সোনা, রূপার খনিতে– সিলিকোসিস। আর এই সমস্ত শ্রেণীবিভক্ত ‘সিস’ গুলিকে একসাথে ব্রড হেডিংয়ে বলা হয়– নিউমোকোনিওসিস। এ রোগ ধরা পড়ে যদ্দিনে, তদ্দিনে চিকিৎসা করে খুব বেশি লাভ হয় না আর। ধুঁকে ধুঁকে আর রক্ত-থুথু থুকে থুকে মৃত্যু হয় বছরের পর বছর ধরে ধীরে। খুব ধী-রে।

অথচ, মজার বিষয় বড্ডো। একটু সচেষ্ট হলেই এই রোগ থামানো যায় প্রায় অনেকটাই। একটুখানি উন্নততর যন্ত্র যদি ব্যবহার করা হয় কারখানা কিংবা খনিতে ; একটি করে মাস্ক যদি দেওয়া হয় শ্রমিকদের ; একটু যদি নিয়মিত হেল্থ চেক আপ করা হয় কর্মীবৃন্দের ; কিংবা একটু যদি আলো বাতাস চলাচলের রাস্তা করা যায় কারখানায়…। কিন্তু সেসব হয় না। যাদের সত্যিকারের চোখ আছে তাঁরা সম্ভবত দেখতে পান এখনো যে, পঁচিশ কিংবা ত্রিশ বছর বয়স থেকেই ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে একটা গোটা পাড়া। যে পাড়ার যুবক যুবতীরা খাদানে অথবা কারখানায় কাজ করতে যান বংশ পরম্পরাতে। চোখ…যদিও নেই তেমন বড় একটা। সেকালে, অর্থাৎ আমাদের ‘ এ/এস/এল’ যৌবনে তো ছিলোই না, আর বর্তমানে… এই এখন… আরোই নেই। চোখ এখন জুড়ে থাকে ফেসবুক, মিম, তন্ত্রমূলক রাবিশের রিভিউ অথবা রাজনৈতিক দলের খিল্লিতে। সে যাক। কিন্তু উনিশ শ আটচল্লিশ সালের ‘এমপ্লইজ স্টেট ইন্সিউরেন্স অ্যাক্ট’ বা ই.এস.আই তে এসব কথা খাতায় কলমে অন্তত ছিল। নিউমোকোনিউসিস জাতীয় রোগ ধরা পড়লে তার চিকিৎসা তথা ক্ষতিপূরণ এবং মালিকের বিরুদ্ধে দন্ডের কথা ছিল। কতখানি তার প্রয়োগ সম্ভব হয় বাস্তবে, সে কথা যদিও ভিন্ন। কিন্তু ছিল। নিয়মটুকু ছিল। আর তাই লড়াই করার সুযোগটুকুও ছিল আইন মাফিকে। আর শ্রমজীবি স্বাস্থ্য উদ্যোগকে গড়ে তোলার পাশাপাশি, পুণ্যদার দ্বিতীয় একটা মিশন্ ছিল এই নিউমোকোনিউসিসে নতুন চ্যাপ্টার লেখা। কানোরিয়া জুট মিলে কাজ করতেন যেসব শ্রমিক, তাঁরাও ভুগতেন এক্কেবারে ঠিক এই নিউমোকোনিউসিস-এর মতো রোগেই। নিউমোকোনিওসিস হতো, পাটের সূক্ষ্ম গুঁড়ো ঢুকে ঢুকে। আরো ভালো ভাবে যদি বলা যায়, তবে বলতে হয় এ দেশের তাবত পাটকলের শ্রমিকরাই এই এক জাতীয় নিউমোকোনিউসিস-এ ভোগেন। সে নাহয় ভুগতেই পারেন। শ্রমিক হিসাবে এ পোড়া বিশ্বে বেঁচে আছেন যখন, তখন তাঁদের যে আলটপকা বেমারি হবে, এবং সেই বেমারি নিয়ে সভ্য জনগণের যে কিস্যুটি মাত্র এসে যাবে না, এমনটাই তো স্বাভাবিক! তাই না? আর সেরকমটাই হয়ে আসছিল বছরের পর বছর ধরে। মুশকিলটা ঘটল অন্যত্র। পুণ্যদাদের মতো কিছু পাগলাটে গোছের লোক এঁদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এবং নজরে এলো, আশ্চর্য এক তথ্য। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে চিকিৎসার জন্য যেসব বইপত্তরকে ফলো করা হয়, তার সিংহভাগই রচিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কলমে। ফলত সেসব বইপত্রে স্থান পেয়েছে মূলত এবং প্রধানত পাশ্চাত্যের রোগ সমূহই। আর পাশ্চাত্যে মোটের ওপর জুটমিল নেই। রয়েছে মূলত কেবল এককালীন ভারতবর্ষে। রয়েছে কেবল অধুনা ভারত বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে। এবং সেইখানেই মূল খামতি। জুটমিলের নিউমোকোনিওসিসের সেই অর্থে কোনো পোষাকি নাম নেই। যদি থাকত, তবে লড়াই করার সুযোগ মিলত শ্রমিকদের হয়ে। যদি থাকতো, তবে ই.এস.আই অ্যাক্টে নথিভুক্ত হতো সেই রোগ। যদি থাকতো…যদি খাতায় কলমে প্রমাণ করে দেখানো যেত বিজ্ঞান সম্মত ভাবে,তবে ক্ষতিপূরণ তথা চিকিৎসার সুযোগ মিলতো সহজে। অতীতে কয়েকজন চেষ্টা করেছিলেন এ বিষয়ে। হয়নি। বাস্তবায়িত। পুণ্যদারা তাই ঝাঁপ দিয়েছিল নতুন উদ্যমে।

বিরোধ এসেছিল বিভিন্ন স্তরে স্বভাবতই। এবং স্বভাব মতোই পুণ্যদা তাতে থামেনি। ফান্ডিং নেই, লোকবল নেই… ছিন্ন বর্ম, দীর্ণ অস্ত্র একটা লোক তাই চা বিড়ির লোভ দেখিয়ে নিয়ে যেত আমাদের। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। স্পাইরোমিটার তো দূরস্থান, ‘পিক ফ্লো মিটার ‘ নামের এক সাবেকি যন্তর আর ‘ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেনিয়ার’ ফিল-আপ করিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা করতো ডেটা। তথ্য। খাতায় কলমে প্রমাণাদি।

তৃতীয় কাজটিও প্রায় সমগোত্রেরই। উলুবেড়িয়া এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের যুবক যুবতীদের, মহাজনেরা দাদন দিয়ে জরি শিল্প করাতো। দীর্ঘ, দী-র্ঘক্ষণ সামনের দিকে ঝুঁকে বসে বসে সেই সূক্ষ জরির কাজ করতে করতে বড়ো অকালেই এই যুবক যুবতীরা তীব্র ঘাড় এবং পিঠের ব্যথায় ভুগতেন। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে ‘রিপিটেটিভ স্ট্রেস ডিসঅর্ডার’। একটা গোটা পাড়া, কিংবা একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্য-কুড়ি/ তিরিশ বছরের মানুষেরা অসহ্য ব্যথায় ভুগতে ভুগতে কাজ ছাড়তে বাধ্য হতেন জরিশিল্পের। ক্ষতিপূরণ নেই, পেনশন নেই, উপার্জন নেই, খাদ্য নেই; রয়েছে স্রেফ এবং স্রেফ ধুঁকতে থাকা ব্যথাতুর অসংখ্য মানুষ। ফ্রিতে চা এবং বিড়ির লোভে সেই মানুষজনদের সার্ভেও আমরা করতাম। চা বিড়ির পয়সাও সম্ভবত পকেট থেকে দিতো, ওই পাগলাটে পুণ্যদারাই।

শেষোক্ত দু’টি কাজের একটিও যে বেশিদূর এগোয়নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ততদিনে আমরা দিশা খুঁজে পেয়ে গিছলাম একটু একটু। ততদিনে পুণ্যদার প্রথম প্রেম ( নাকি দ্বিতীয়? হেঁ হেঁ! গোপন থাক সেসব কথা) শ্রমজীবি স্বাস্থ্য উদ্যোগ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে একটু একটু করে।

খুব মনে আছে আজও সেই সেইদিনটার কুয়াশা-ধোঁয়াশা বিকেলটার কথা। পাকা বিল্ডিংয়ের উদ্বোধনে প্রতুল মুখোপাধ্যায় গান গাইলেন–” আমি বাংলায় গান গাই।” নাম ভুলে যাওয়া এক দুঃখের প্রতিমূর্তি দিদি মৌসুমী ভৌমিকের গান গাইলো–” তাই স্বপ্ন দেখবো বলে… আমি দু চোখ পেতেছি।” আর আমরা… সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের শেষে, শ্রমজীবির দরমার একটা আউটডোরে ( তখনো ছিলো) ঘুমিয়ে পড়লাম তুমুল গাঁজা খেয়ে। বললাম না? যৌবন? দুর্দম আর দুর্মদ যৌবন? এক হাতে বীণা আর অপর হাতে নরকরোটির পেয়ালা?

গাঁজার ঘোর কেটেছিলো তীব্র শোরগোলে। আমাদেরই এক বন্ধু সুজয় ( কিংবা সৌগত, কিংবা আমি নিজেই… মনে নেই ভালো) সিগারেটের আগুণে দরমার ঘরে আগুন লাগিয়ে ফেলেছি। এবং আগুনের মধ্যেই ঘুমোচ্ছি যেন মহারুদ্র আমরা। হইহই করে বালতি পর বালতি জল ঢেলে সে আগুন নেভানো হয়েছিল সেবারে। সে যাত্রায় অল্পের ওপর রক্ষা পেয়েছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আর পুণ্যদা এসে বলেছিল–” তোঃ… তোমরা তো ভ্ভাই হাসপাতালই জ্বালিয়ে দিতে আমার…।”

এই ছদ্ম বকুনিতেও যদিও আমাদের সম্বিত ফেরেনি। যৌবন! ওই যে… বললাম! যৌবন! মুহূর্তে চাইলে যে যৌবনে স্তব্ধ করে দিতে পারতাম বড় রাস্তার ট্রাফিককে, অথবা আচমকা হাজির করাতে পারতাম রঙবেরঙের বেলুনওয়ালা… এ ছিল সেই উন্মাদ যৌবন। আর তাই, এসব কিছুর পরেও অনায়াসে টলতে টলতে গিয়ে বসেছিলাম ঈষৎ দূরের ,গাছে ঢাকা এক খন্ড অলৌকিক জমিতে। যুবক এবং যুবতীরা। হাতে হাত ধরে অকারণে কাঁদতে কাঁদতে গেয়েছিলাম চিৎকার করে–” শুধু অজানা / লাল সুরকির/ পথ শূন্যে/ দেয় পাড়ি…।” সেই যুবক যুবতীদের মধ্যে প্রেমিক প্রেমিকার জুটি ছিল কিছু। কিছু… ইয়ারিয়া বন্ধুতা। আর… চারপাশ জুড়ে এইরকম আশ্চর্য কুয়াশা ঘনিয়েছিল সেইদিন। কুয়াশা? নাকি ধোঁয়াশা? যার আড়ালে আবছা দেখা যাচ্ছিল রক্তিম সোনালী সুদিনের রূপরেখাকে? নেপথ্যে ভ্রম হচ্ছিল কুহক পক্ষীর আবছায়া কথোপকথন।

— এরা কি পারবে? ব্যাঙ্গমা?

— পারবে, ব্যাঙ্গমী। পারবে।

— ঠিক পারবে?

— ঠি-ক পারবে। এরা ফিরে ফিরে আসবে বারে বারে। দেখো তুমি। মুখগুলো পাল্টে পাল্টে যাবে শুধু। কিন্তু একদিন, একগুচ্ছ মুখ… পেরে যাবে ঠিক।

সেই কুয়াশাভরা সন্ধ্যে যদিও পেরোতে পারিনি আমরা আজও। সেই সন্ধ্যার সম্পর্কের সমীকরণগুলো সত্যি হয়নি যদিও আজও। কিন্তু আমরা, সেই সন্ধ্যায় যে কয়জন ছিলাম মজুত, এখনো তারা সম্ভবত আশমানি পক্ষীর ডাকে সুদিনের পথ খুঁজে খুঁজে ফিরি রোজনামচার অবসরে অবসরে। আর যে মানুষটা অবসর নেয় না প্রাত্যহিকতাতেও, সেই পুণ্যব্রত গুণ, আমাদের পুণ্যদা, নতুন নতুন সাথী খুঁজে নেয় লড়াইয়ে। আর এভাবেই অধুনা তৈরি করে ফেলে ডক্টরস ডায়ালগ নামের ওয়েবসাইট। ডাক্তাররা কলম ধরে কলাম শানায় নিয়মিত যেইখানে। চেষ্টা চালায়, রোগী আর ডাক্তারের মাঝের সেতুটির দৈর্ঘ্যকে এক্কেবারে শূন্য করে ফেলার। কলমে যদিও ভাঁটা পড়ে প্রায়শই। এবং তখনো –” কী হলো হে? লেখা কৈ? ফালতু বিষাদ রাখো তো। ফালতু ব্যস্ততা দেখাবে না আমায়” বলে খোঁচা মারে সেই পুণ্যব্রতী মানুষটাই।

আর সেই ওয়েবসাইটের বাছাই একত্রিশ লেখা নিয়ে নামমাত্র মূল্যে প্রকাশ করে ফেলে– ডক্টরস ডায়েরি নামের বই। মূল্য, দেড়শ টাকা।

কিনবেন না? থাকবেন না পাশে? লোকটার? যদি কেনেন, খোঁজ করবেন কলেজস্ট্রিটের ‘ধ্যানবিন্দু’র স্টলে । অথবা whatsapp করবেন 8100042650 / 9732806896 নম্বরে।

না কিনলেও অবশ্য পুণ্যব্রত নামের লোকটার এসে যাবে না কিছুই। এসে যাবে না এসব তুচ্ছ, অতিতুচ্ছ হাজার প্রতিবন্ধকতাতেও। এবং এসে যাবে না সেই সব চল্লিশ ছুঁই ছুঁই ‘যুবক যুবতী’ দের, যারা একদিন ঠিক ফিরবেই ফিরবে আশমানী পক্ষীর কুহক কথনের পথ ধরে ধরে।

তদ্দিন,

শুধু অজানা/লাল সুরকির/ পথ শূন্যে/ দেয়

পাড়ি।