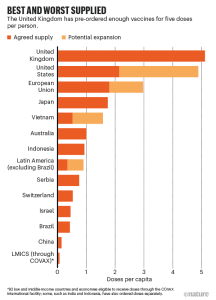

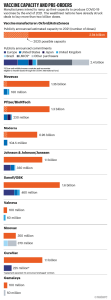

গতবছর যখন ভ্যাক্সিন তৈরির প্রবল উদ্যোগ চলছে সেসময় নেচার পত্রিকায় (২৭.০৮.২০২০) প্রকাশিত হয়েছিল “The unequal scramble for coronavirus vaccine” শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধে বলা হয়েছিল – “ধনী দেশগুলো ভ্যাক্সিন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোর সাথে ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) ডোজের চুক্তি করে ফেলেছে। এর ফলে পৃথিবীর মাঝারি এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে ভ্যাক্সিনের সরবরাহ সীমিত হয়ে পড়বে … আগস্টের মাঝামাঝি তৈরির মাঝ পথে রয়েছে এরকম ৮০ কোটি ভ্যাক্সিন আমেরিকা কিনে নিয়েছে। এবং আরও প্রায় ১০০ কোটি কিনবে বলে স্থির করেছে। ইংল্যান্ড ৩৪ কোটি ডোজ (প্রতিটি নাগরিকের জন্য ৫টি করে ডোজ) এবং জাপান একশ কোটি ডোজের কাছাকাছি কিনে নেবে।” এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত নীচের ডায়াগ্রাম দুটি পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করবে।

আমরা যে ভাইরাসটিকে নিয়ে কথা বলছি সে ভাইরাস বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের চেনা ধ্রুপদি ডোজ-রেসপন্স সম্পর্ক (অর্থাৎ, যত কম ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করবে তত কম উপসর্গ দেখা দেবে – এই নিয়ম) মেনে চলেনা। স্বাভাবিক কথাবার্তা বলা প্রতি ১ মিনিটে ৩০০০ ১-মাইক্রন সাইজের ভাইরাস পার্টিকল বাতাসে ছড়িয়ে দিতে পারে। ফলে অতিমারি কালে এবং, খুব সম্ভবত, আগামীদিনেও আমাদের সুরক্ষার জন্য নাক-মুখ ঢাকা মাস্ক ব্যবহার করা, নিয়মিত হাত ধোয়া, সামাজিক/ব্যক্তিগত দূরত্ব রক্ষা করে চলা ইত্যাদির মতো নতুন অভ্যাস সম্ভবত জীবনের অঙ্গ হতে যাচ্ছে, যার আদুরে নাম “নিউ নর্ম্যাল”। ভাইরাস এবং সামাজিক জীবন এক নতুন ঢং-এ জুড়ে গেল, যা এর আগে কখনো ঘটেনি। অর্থনীতিতেও এরকম সুদূরপ্রসারী প্রভাব অতীতে কখনো দেখা যায়নি। ভারতের জিডিপি ২০২০-র প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রায় ২৪% সংকুচিত হয়েছে। আবার এই ভাইরাস-জনিত কারণে দীর্ঘস্থায়ী লকডাউনের মতো ঘটনার মাঝে চুপিসারে, কার্যত সংসদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পাস কাটিয়ে নতুন কৃষি বিল, ২০২০ এবং সমধর্মী একগুচ্ছ আইন ভারত রাষ্ট্র পাস করিয়ে নিতে পারছে।

এসবকিছুর সম্মিলিত যোগফলে এ ভাইরাসকে শুধু বায়োলজির চোখ দিয়ে প্রাণী-অপ্রাণীর মাঝে অবস্থান করা একটি কণা হিসেবে দেখা যাবেনা। এর অভিঘাত বহুদূর বিস্তৃত। এমনকি এ ভাইরাসের ভ্যাক্সিনের প্রাথমিক প্রয়োগের সাথে সাথে ঊনবিংশ শতাব্দীর অ্যান্টি-ভ্যাক্সিনেশন আন্দোলনও শুরু হয়েছে আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলোর বহু অংশে। এ ঘটনা কি একধরনের জাতীয়তাবাদের প্রকাশ? উত্তর জানা নেই। ল্যান্সেট-এ খবর প্রকাশিত হয়েছে “The online antivaccine movement in the age of COVID-19” (অক্টোবর, ২০২০) শিরোনামে। অ্যান্টি-ভ্যাক্সারদের অনুগামী সংখ্যা ৭৮ লক্ষের ওপরে। এরকম সময়েই মানব ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য ফাইজারের ভ্যাক্সিন বাজারে এলো ১১ মাস সময়ে – যেখানে গড়ে একটি ভ্যাক্সিন বাজারে আসতে সময় নেয় ১০.৭ বছর। এরকম সব অদ্ভুত ঘটনার জন্মদাত্রী বা দাতা (ভাইরাসের লিঙ্গ নিয়ে নিশ্চিত নই) সার্স-কোভ-২ বা করোনাভাইরাস।

২০২০ সাল ছিল মারণান্তক সার্স-কোভ-২ তথা করোনা তথা কোভিড-১৯-এর বিশ্বব্যাপী বিস্তার। ২০২১ হল নতুন নতুন ভ্যাক্সিনের আবিষ্কার এবং বিশ্বের জনসমষ্টির বৃহত্তম সংখ্যকের কাছে (ইংরেজিতে বললে অ্যাটম বোমা তৈরির “ক্রিটিকাল মাস”-এর সাথে তুলনীয়) এই ভ্যাক্সিনগুলোকে পৌঁছে দেবার জটিল ও কঠিন দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্ভব করে তোলা। যদি “ক্রিটিকাল মাস”-এর এই কাজটি সফলভাবে করা যায় তাহলে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের শরীরে কৃত্রিমভাবে ইমিউনিটি তৈরি করা যাবে, যেমনটা স্মল পক্স বা পোলিও-র ক্ষেত্রে হয়েছে। এর পরিণতিতে এই রোগটির বিরুদ্ধে হার্ড ইমিউনিটি বা গোষ্ঠী অনাক্রমণ্যতা গড়ে উঠবে এবং রোগটি আপাতত নিস্তেজ অবস্থায় চলে যাবে (যদিও এর জ্ঞাতি-গুষ্ঠিরা আবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে কখন পরিস্থিতি বুঝে মানুষের শরীরে বাসা বাঁধা যায়)।

আজ থেকে একবছর আগে জার্মান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি CureVac জানুয়ারি মাস থেকে ভ্যাক্সিন তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এই CureVac-এর সমস্ত ভ্যাক্সিন কিনে নেবার জন্য জন্য ট্রাম্প ১ বিলিয়ন ডলারের প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। আমেরিকায় বিতর্ক শুরু হয়েছিল – জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় যে রিসার্চ হয় সে রিসার্চের ফল কেন বাণিজ্যিকভাবে বিপুল মুনাফার জন্য কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হবে? রয়টার্স-এর খবর (১৫ মার্চ, ২০২০) অনুযায়ী – “জার্মানি চেষ্টা করছে জার্মান কোম্পানির ভ্যাক্সিনের জন্য আমেরিকার আগ্রহকে প্রতিহত করার।” সে খবরেই বলা হয়েছে যে CureVac-এর প্রধান লগ্নীকারী Horst Seehofer জানাচ্ছেন যে তিনি ভ্যাক্সিন বিক্রি করবেন না এবং এই ভ্যাক্সিনের লক্ষ্য হবে “শুধু আঞ্চলিক স্তরে মানুষকে সাহায্য করা নয়, বরঞ্চ পৃথিবীর সাথে সংহতি জ্ঞাপন করা।” Ars TECHNICA-র খবর অনুযায়ী, জার্মান স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন – “জার্মানিতে তৈরি ভ্যাক্সিন সমগ্র বিশ্বের জন্য অবারিত।” আমেরিকার আরেকজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বার্নি স্যান্ডার্স (তখনো পর্যন্ত, এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট পদের দৌড় থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন) বলেছেন তিনি নির্বাচিত হলে এই ভাক্সিনকে সম্পূর্ণত বিনামূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০-তে ৪৬ জন ডেমোক্র্যাটের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি চিঠি ট্রাম্পকে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে – “আমরা আপনাকে লিখছি এটা বলার জন্য যে আপনি নিশ্চিত করুন – আমেরিকান করদাতাদের ডলারে তৈরি যেকোন ভ্যাক্সিন বা ওষুধ সবার জন্য সমান গম্য হবে, সবার জন্য সহজপ্রাপ্য হবে, সবার কেনার সামর্থ্যের মধ্যে থাকবে। যদি ফার্মা কোম্পানিগুলোকে দাম ঠিক করার এবং ডিস্ট্রিবিউট করার কর্তৃত্ব দেওয়া হয় তাহলে এটা কখনো সম্ভব হবেনা, কারণ এদের মুনাফার লোভ সবসময়েই মানুষের স্বার্থকে ছাপিয়ে যাবে।” এরপরে ঐ চিঠিতে জোর দিয়ে বলা হল – “আমেরিকানদের জানার অধিকার রয়েছে যে তারা সরকারের জন্য যে টাকা দিচ্ছে তার থেকে উপযুক্ত ফল তারা ভোগ করবে।”

নেচার পত্রিকায় প্রায় একবছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল “COVID-19: what science advisers must do now” শিরোনামে প্রতিবেদন। বলা হয়েছিল যে সরকারের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আলোচনায় বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা গুরুত্ব পাচ্ছেননা। বলা হল – “governments have been making crucial decisions in secret and making announcements before publishing the evidence on which their decisions are based. This is not how governments should work. The secrecy must end.” পৃথিবীর ইতিহাসে মেডিক্যাল-ইন্ডাস্ট্রিয়াল-স্টেট-পলিটক্স কমপ্লেক্স-এর মতো কমপ্লেক্স যখন তৈরি হয় তখন এরকম আধিপত্যকামী, অতিরাষ্ট্রিক চিত্রমালা জন্ম নেয় – কি ভারতে, কি আমেরিকায় কিংবা ইউরোপের গণতান্ত্রিক বলে পরিচিত দেশগুলোতেও। অনেকেরই এক্ষেত্রে মনে পড়বে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে লেখা সি পি স্নোর সায়ান্স অ্যান্ড গভর্নমেন্ট বইটির কথা। তিনি জানিয়েছিলেন কিভাবে যুদ্ধের সময় বিজ্ঞানকে অবদমিত করে প্রশাসনিক কর্তা এবং রাষ্ট্রনায়কেরা ভুল এবং অবৈজ্ঞানিক তথ্য জনসমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সেরকম এক চিত্রই এখন দেখছি আমরা।>

WHO পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে এ রোগের ক্ষেত্রে কোন “ইমিউনিটি পাসপোর্ট” নেই। একবার আক্রান্ত হলে একজন ব্যক্তি যে আবার আক্রান্ত হবেনা এরকম কোন সুনিশ্চয়তাও নেই। এবং আমরা ভাইরাসের চরিত্রের পুরোটা এখনো ভালভাবে বুঝে উঠতে পারিনি।

আমাদের মাথায় রাখতে হবে শুধু নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডি নয়, আমাদের শরীরের T-cell-কে ভ্যাক্সিন কতটা সক্রিয় করে তুলতে পারছে সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধের ক্ষেত্রে T-cell-এর ভূমিকা (CD4 এবং CD8) অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নেচার-এর একটি প্রতিবেদনে (“Coronavirus vaccines leap through safety trials — but which will work is anybody’s guess” – ২১.০৭.২০২০) বলা হয়েছিল – “যদি একটি ভ্যাক্সিন একইসাথে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে এবং দু’ধরনের টি সেলকে উদ্দীপিত করতে পারে তাহলে রোগের বিরুদ্ধে এর লড়াই অনেক শক্তিশালী হবে … যখন efficacy trials (কার্যকারিতার পরীক্ষা) এদের প্রথম ফলাফল জানাবে তখন বোঝা যাবে ভ্যাক্সিনে তৈরি ইমিউন প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত চরিত্র – কোভিড-১৯এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে কি পারছে না।” বিজ্ঞানীদের এখনো অজানা ঠিক কত পরিমাণ (what levels) অ্যান্টিবডি প্রয়োজন দেহে ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য। NEJM-এ প্রকাশিত (৮.০৯.২০২০) একটি প্রবন্ধে (‘When Will We Have a Vaccine” – Understanding Questions and Answers about Covid-19 Vaccination)। প্রবন্ধের শিরোনামে ব্যবহৃত “we” বলতে সাধারণ জনসমষ্টিকে বোঝাচ্ছে। এরা জানতে চায় – “কখন একটি নিরাপদ ও কার্যকরী কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন কয়েকজন, বেশিরভাগ মানুষ বা সবার জন্য সহজলভ্য হবে। এই প্রশ্নে একদিকে যেমন টেকনিক্যাল দিক রয়েছে অন্যদিকে তেমনি নৈতিক দিক আছে। এ দুয়ের সমাধান মানুষের কাছে ভ্যাক্সিনকে কে গ্রহণীয় করবে কিংবা দূরে ঠেলে দেবে।”

COVAX নামে একটি যৌথ উদ্যোগ জন্ম নিয়েছে। এতে রয়েছে বিল এবং মেলিন্দা গেটস-এর সংগঠন GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) এবং WHO। এদের লক্ষ্য হল ৯২টি low-income এবং middle-income দেশে সমান স্বচ্ছভাবে এবং ন্যায্যতা রক্ষা করে ভ্যাক্সিন পৌঁছে দেওয়া। সবমিলিয়ে কয়েক’শ কোটি ভ্যাক্সিন তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা জীবন বাজি রেখে লড়াই করে যাচ্ছেন। স্মরণে রাখা দরকার, ভ্যাক্সিন হল জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একধরনের ইন্টারভেনশন। এটা আর পাঁচটা হেলথ কেয়ার প্রোডাক্টের মত বিপুল লাভদায়ক কোন পণ্য নয়। ভ্যাক্সিন তৈরির জন্য বিভিন্ন দেশ মিলিয়ে অভাবিতপূর্ব ৫ বিলিয়ন ডলার পাব্লিক ফান্ড বিভিন্ন সরকারের তরফে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় হল, মডার্না, ফাইজার এবং অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা প্রাথমিকভাবে এদের ফেজ ৩ ট্রায়ালের রিপোর্ট প্রকাশ করতে চায়নি। গণদাবীতে এ রিপোর্ট প্রকাশ করে (Els Torreele, “Business-as-Usual will not Deliver the COVID-19 Vaccines We Need”, Development, 9.11.2020)। ভ্যাক্সিন নিয়ে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরেকটি অসুবিধে আছে। বিভিন্ন টেকনোলজি বা ওষুধের ক্ষেত্রে যে আকাশ ছোঁয়া মুনাফা করা যায় ভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে বহুজাতিক দৈত্যরা সে পরিমাণ মুনাফা করতে পারেনা। এজন্য ভ্যাক্সিন তৈরির ক্ষেত্রে এদের আগ্রহ কম থাকে। কিন্তু কোভিড অতিমারি একেবারে অভূতপূর্ব এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। এজন্য এক্ষেত্রে ভ্যাক্সিন তৈরির ক্ষেত্রে যে ঘাড়-ভাঙ্গা দৌড় ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সে ঘটনাও মানব ইতিহাসে প্রথমবার ঘটলো। উল্লেখযোগ্য, জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানির ভ্যাক্সিন কয়েকদিন আগে এফডিএ-র ছাড়পত্র পেয়েছে। এই ভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে একটি ডোজ দিলেই হবে, দুটি ডোজের প্রয়োজন নেই।

ইতিমধ্যে ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্যাক্সিনের প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে – কোথাও সুস্থ করে তোলার জন্য, কোথাও পরীক্ষামূলকভাবে। এখানে ভাক্সিনের দাম একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আন্তর্জাতিক মানে কয়েকটি ভ্যাক্সিনের দাম এরকম – মডার্নার ভ্যাক্সিনের প্রতিটি ডোজের দাম (দুটি ডোজ লাগবে) ৩২ থেকে ৩৭ ডলার; ফাইজার ভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে (দুটি ডোজ লাগবে) প্রতিটি ডোজের মূল্য ১৯.৫ ডলার; অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার (দুটি ডোজ লাগবে) প্রতিটি ডোজের মূল্য (ভ্যাক্সিনগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন) ৩ থেকে ৪ ডলার, এবং নোভাভ্যাক্সের প্রতিটি ডোজ (দুটি ডোজ) ১৬ ডলার মূল্যের। ভারতে ভ্যাক্সিন প্রাথমিকভাবে বিনে পয়সায় দেবার কথা বলা হয়েছে। অন্য দেশেও প্রথমসারিতে যারা করোনার মোকাবিলায় রয়েছে (সমস্ত স্তরের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, বর্জ্য পরিষ্কার যারা করে, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, বাস ড্রাইভার, পেনশনভোগী বৃদ্ধরা প্রভৃতি) তাদের জন্য ভ্যাক্সিন বিনামূল্যে দেওয়া হবে। জনসমাজের বাকী অংশকে মূল্য দিয়ে ভ্যাক্সিন নিতে হবে।

পূর্বোক্ত “Business-as-Usual will not Deliver the COVID-19 Vaccines We Need” প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে – “বিশ্বের নেতৃত্বের জন্য সে সময় এসেছে যখন এদের বিবেচনা করতে হবে ভ্যাক্সিন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি হল বিশ্বস্বাস্থ্যের জগতে সবার সম্পত্তি (as global health commoms) যা অবশ্যই সবার কাছে লভ্য হবে এবং মেডিক্যাল এবং আর অ্যান্ড ডি (R & D)-কে নিয়ে যে বাস্তুতন্ত্র তাকে নতুন চেহারা দেবে এগুলোকে সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য।”

ল্যান্সেট-এ প্রকাশিত (জুন ১৫, ২০২০) একটি প্রবন্ধে (“COVID-19: rethinking risk”) যা বলা হল তার মূল কথা – করোনা অতিমারিতেও সবাই একইরকমভাবে আক্রান্ত হবেনা। যাদের ক্ষেত্রে রোগের সামাজিকভাবে নির্ধারক শক্তিগুলো (social determinants) সঠিকভাবে ফলপ্রসূ হয়না – যেমন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণী বা যারা চাকরি, বাসস্থান, খাদ্য এধরনের সামাজিক সুযোগ-সুবিধের ক্ষেত্রে বঞ্চিত – তাদের মধ্যে এ রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যাবে। পৃথিবী জুড়ে হয়েছেও তাই। আমেরিকা, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকার মতো দেশগুলোতে সর্বত্র একই চিত্র। করোনা অতিমারির সময়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিষয়টি মানুষের দৃষ্টিপথ (visibility), শ্রুতি (discernibility) এবং ভাবনার ক্ষেত্রপথের একেবারে বাইরে চলে যাচ্ছে। অতি উচ্চ মুল্যের আইসিইউ পরিষেবা, উচ্চচাপের অক্সিজেনের ব্যবস্থা, ECMO ইত্যাদি জন মানসিকতায় ক্রমশ গ্রাহ্য হয়ে উঠছে, মান্যতা পাচ্ছে। মনে ক্ষোভ পুষে রেখেও সাধারণভাবে মানুষ চাইছে বেশি দামের রেমডেসিভিরের চিকিৎসা – নিতান্ত কমদামের এবং একমাত্র “improved survival” ঘটাতে পারে ডেক্সোমেথাসোনের চিকিৎসা নয়। চিকিৎসকেরাও এই সোশ্যাল সাইকি বা গণমানসিকতার বশে থাকছেন। বাজারের, মিডিয়ার এবং বিজ্ঞাপনের দুর্দমনীয় শক্তি উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত এবং প্রভাবিত করছে। ফলে চিকিৎসা আরও বেশি করে হাই-টেক হয়ে উঠছে, রোগ-কেন্দ্রিক ভার্টিকাল প্রোগ্রামের দিকে ঝুঁকছে। এবং ক্রমাগত ঝুঁকবে কেবলমাত্র রোগ-কেন্দ্রিক প্রোগ্রামের দিকে, সামাজিক স্বাস্থ্য বা পাব্লিক হেলথের দিকে নয়।

নেচার মেডিসিন-এ প্রকাশিত হচ্ছে (১৫.০২.২০২১) উদ্বেগজনক খবর – “A dangerous measles future looms beyond COVID-19 pandemic”। নেচার-এ (১৩.০৮.২০২০) বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে “এইডস, ম্যালেরিয়া অ্যন্ড টিউবারকিউলোসিস আর সার্জিং”, অর্থাৎ এইডস, ম্যালেরিয়া এবং টিউবারকিউলোসিস প্রবল গতিতে বাড়ছে। নেচার-এর আলোচিত প্রবন্ধের পর্যবেক্ষণে – “তিন মাসের বেশি সময় ধরে লকডাউন অসংখ্য মানুষকে নন-কোভিড বা কোভিড নয় এমন রোগীরা সাধারণ চিকিৎসার কাছে পৌঁছুতে পারেনি, চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। একইসাথে নতুন রোগীদের উপসর্গ চিহ্নিতই হয়নি। ফলে চিকিৎসার প্রসঙ্গ আসেনা।” এদের হিসেবে চিন, ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে ২০২০ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে ২০০,০০০ অতিরিক্ত মৃত্যু ঘটবে, সাব-সাহারা আফ্রিকায় ২০২০-তে ৭৭৯,০০০ জন মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে।”

এদেরকে কে বাঁচাবে বা বাঁচাতে পারে? একমাত্র সক্রিয় ও জীবন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা এদের বাঁচার পথ সুগম করতে পারে। যদি এখুনি হস্তক্ষেপ করা না যায় তাহলে কোভিডে যত মানুষের মৃত্যু হবে তার চেয়ে বেশি মৃত্যু হবে এ রোগগুলোর জন্য। নেচার-এর উল্লেখিত প্রবন্ধের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে – “কোভিড-১৯ সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়েছে কয়েক বছরের জন্যতো বটেই, এমনকি কয়েক দশকও হতে পারে।” বলা হয়েছে – “একটি সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে (পড়ুন কোভিড) মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে আরেক সংক্রামক ব্যাধিতে মানুষ মারা যাচ্ছে সেটা হল এমন এক শেষ হিসেব যা মানুষ কখনো চায়না।”

অথচ মানুষের চাহিদায় কখনই খুব বেশি কিছু ছিলনা – সামাজিক ন্যায় এবং স্বাস্থ্যের ন্যায্যতা ছাড়া। সরকারের তরফে প্রয়োজন ছিল স্বচ্ছতার, তাহলে মানুষের আস্থা অর্জন করা খুব শক্ত বিষয় কিছু নয়। সামাজিক ন্যায় এবং স্বাস্থ্যের ন্যায্যতাকে ভিত্তি করে যেগুলো নীতি নির্ধারকেরা ভেবে দেখতে পারতেন সেগুলো হল – (১) কি করা সম্ভব, (২) মানুষের কাছে কোনটা গ্রহণীয়, (৩) কোনটি ন্যায়, এবং (৪) কোনটা sustainable।

এখানে ভিন্ন একটি বিষয় আমরা ভেবে দেখবো। ১৯৭৪-৭৫-এ প্রধানত জয়প্রকাশ নারায়নের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্ত ছুঁয়ে যে ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন হয়েছিল এবং ফলশ্রুতিতে জরুরী অবস্থার ঘোষণা আর পরবর্তী নির্বাচনে দোর্দন্ডপ্রতাপ ইন্দিরা গান্ধির পরাজয় – সেরকম কোন ঐতিহাসিক মুহূর্ত কি আমরা বর্তমান অবস্থায় ভাবতে পারি? বোধ করি না। একাধিক বিষয় রয়েছে এখানে। প্রথমত, রাষ্ট্র প্রতিমুহূর্তে “অতিরাষ্ট্র” হয়ে উঠছে – স্বশাসিত গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীন সংগঠনগুলো রাষ্ট্রের প্রসারিত শাখা হয়ে যাচ্ছে, ভেঙ্গে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো হয়তো বা প্রতিদিন। দ্বিতীয়ত, সেসময়ের আন্দোলনে মানুষ মানুষের সাথে একসাথে বসে কথা বলতো, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের শরীরী ভাষা, প্রতিটি অভিব্যক্তি বুঝতে পারতো, একজন মানুষের উষ্ণতা স্পর্শ করতো আরেকটি মানুষকে। কিন্তু আজকের এই ভার্চ্যুয়াল দুনিয়ায় আমরা মুখহীন, মানুষের স্পর্শহীন। পুরনো ক্ল্যান বা গোষ্ঠী-ভিত্তিক সমাজের মতো আমরা সবাই একেকজন গোষ্ঠীপতি। প্রত্যেকে নিজেদের মত এবং ভার্চ্যুয়াল অস্তিত্ব অতি যত্ন নিয়ে রক্ষা করি। এরকম এক প্রেক্ষাপটে কিভাবে গড়ে উঠবে স্বাস্থ্য নিয়ে দেশব্যাপী গণআন্দোলন? আর এতো কোন বিশেষ রাজ্য বা অঞ্চলের সমস্যা নয় – সমস্যা সমগ্র ভারতভূমির। তৃতীয়ত, শিক্ষকেরা এখন “এডুকেশনাল ম্যানেজার” – শিক্ষা থেকে দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে “কেন” প্রশ্নের অস্তিত্ব। “কেন” প্রশ্নের অস্তিত্ব বিলীন হওয়া নিওলিবারাল অর্থনীতির সাথে বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ, পুঁজির পক্ষে অনুকূল।

সায়ান্স-এর মতো বিশ্ববন্দিত জার্নালের সম্পাদকীয়তে (৮.০৫.২০২০) এরকম এক পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে শুধুমাত্র কিছু ব্যবহারিক ওষুধ তৈরির পরিবর্তে আমাদের গবেষণার অভিমুখ হওয়া উচিৎ – “’কেন’ এই প্রশ্নকে জিজ্ঞাসা করা (উদাহরণ হিসেবে, এ রোগের প্যাথোফিজিওলজি বোঝার জন্য বুনিয়াদি গবেষণা) এবং কেবলমাত্র “গাদা করে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত” (shovel nready) ওষুধের আবিষ্কারের প্রোজেক্ট বাড়িয়ে চলা নয়।” আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যবেক্ষণ হল – “কোভিড-১৯ পৃথিবীর কাছে নিয়ে এসেছে একটি পাশবিক পছন্দ (brutal choice) – অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য এবং পাব্লিক হেলথের মধ্যে বেছে নেওয়া।” পৃথিবীর আগামী যাত্রাপথে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেবলমাত্র একটি অধরা আশা হয়ে পড়ে থাকবে হয়তো আমাদের সবার কাছে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম-এর মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছে (৯.০৯.২০২০) একটি প্রতিবেদন “7 countries we can all learn from to fight future pandemics, according to the WHO” শিরোনামে। এ প্রতিবেদনে বলা হল – “ডঃ টেড্রোস (হু-র ডিরেক্টর জেনারেল) সমস্ত দেশকে আহ্বান করছেন জনস্বাস্থ্যের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে। এই বিনিয়োগ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুস্থিরতার ভিত্তি।” তিনি কয়েকটি দেশের নাম উল্লেখ করেছেন যারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে (যেমন, বাসস্থান, খাদ্য এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদি) কাজ করেছে বলে করোনার বিপর্যয় এড়াতে পেরেছে। এ দেশগুলো হল – থাইল্যান্ড, ইতালি, মঙ্গোলিয়া, মরিশাস, পাকিস্তান, উরুগুয়ে, নিউজিল্যান্ড, জাপান এবং ভিয়েতনাম।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ প্রকাশিত (২৫.০২.২০২১) প্রবন্ধ “Last-Mile Logistics of Covid Vaccination – The Role of Health Care Organizations” থেকে জানতে পারছি – জানুয়ারি ১৭ তারিখের হিসেব অনুযায়ী ইজরায়েলের ২৭% মানুষের টিকাকরণ হয়েছে, সেখানে আমেরিকায় এ সংখ্যাটি ৪%। অর্থাৎ, গণ টিকাকরণের ক্ষেত্রে বৈষম্য কাজ করে, অন্য সব ক্ষেত্রের মতোই। বৈষম্য কাজ করে দেশগুলোর মধ্যে।

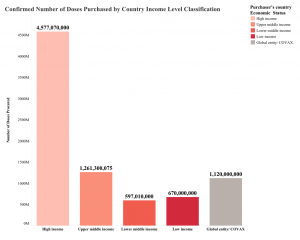

নেচার-এ গ্যাভিন ইয়ামি (যিনি ডারহাম ইউনিভার্সিটি, নর্থ ক্যারোলাইনার সেন্টার ফর পলিসি ইম্প্যাক্ট অন গ্লোবাল হেলথ-এর ডিরেক্টর) “Rich countries should tithe their vaccines” (২৫.০২.২০২১) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এখানে তিনি যে বিষয়গুলোর ওপরে জোর দিলেন সেগুলো হল – (১) কোভিড-১৯ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯ কোটির বেশি ডোজ দেওয়া হয়েছে (জনস হপকিন্স সেন্টার-এর ২.০৩.২০২১-এর হিসেব অনুযায়ী, প্রায় ২৫ কোটি টিকা দেওয়া হয়েছে যা গত এক সপ্তাহে ১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে), (২) এর ৩/৪ অংশ দেওয়া হয়েছে মাত্র ১০টি ধনী দেশে, (৩) এই ১০টি ধনী দেশের জিডিপি পৃথিবীর মোট জিডিপির ৬০%, (৪) ২৫০ কোটি জনসংখ্যার ১৩০টি দেশে একটিও ভ্যাক্সিনের ডোজ দেওয়া হয়নি, (৬) উচ্চ আয়ের দেশ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬%, কিন্তু এরা অর্ধেকের বেশি ভ্যাক্সিন কিনে নিয়েছে। তিনি মন্তব্য করেছেন – “When SARS-CoV-2 transmission is wildly uncontrolled, the virus has more scope to evolve into dangerous variants.” অবহেলিত দেশগুলোর কাছে ভ্যাক্সিন পৌঁছে দেবার জন্য COVAX (GAVI, CEPI এবং WHO-র যৌথ উদ্যোগ) এগিয়ে এসেছে। ১৯০টির কাছাকাছি দেশ COVAX-এ যোগদান করেছে। কোভ্যাক্স আশা করছে ২০২১-এর শেষাশেষি ২০০ কোটি ডোজ কিনতে পারবে। কিন্তু ধনী দেশগুলো ইতিমধ্যেই ৫৮০ কোটির বেশি ডোজ কিনে নিয়েছে ভ্যাক্সিন উৎপাদক সংস্থাগুলোর সাথে সরাসরি চুক্তি করে।

পৃথিবীতে একটি নতুন ধরনের জাতীয়তাবাদ জন্ম নিচ্ছে – ভ্যাক্সিন জাতীয়তাবাদ যেখানে ধনী দেশেরা লাভবান হবে। প্রবন্ধ লেখকের আশঙ্কা যদি পৃথিবীর সব দেশে টিকাকরণ প্রক্রিয়া ঠিকমতো না হয় তাহলে এই অতিমারি আরও ৭ বছর প্রলম্বিত হবে। এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতি হয়তো ৯ ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইয়ামির সিদ্ধান্ত – “It is in everybody’s interests to act collectively to boost vaccinations. It is self-defeating to act otherwise.”

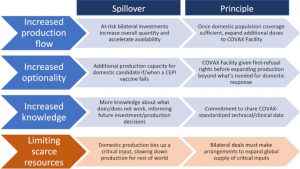

গ্যাভিন ইয়ামি এবং তাঁর সহযোগীরা BMJ Global Health (British Medical Journal)-এ একটি দীর্ঘ গবেষণাপত্র লিখেছেন (৩০.১১.২০২০) “Incentivising wealthy nations to participate in the COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX): a game theory perspective” শিরোনামে। অর্থনীতির “গেম থিওরি”-কে ব্যবহার করেছেন ভ্যাক্সিনের সুষ্ঠু সরবরাহের জন্য। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাবার দরকার নেই। তাঁদের মতামত হচ্ছে – “The wealthier countries supporting the COVAX Facility have an incentive to secure bilateral deals of their own. There is no way to stop wealthier countries from pursuing these deals, but COVAX can influence how such deals are made, so that more of these deals are beneficial to the rest of the world and not simply ‘vaccine grabs’ that take doses away from everyone else.” এখানেই এঁরা “গেম থিওরি”-র প্রয়োগ করার কথা বলেছেন।

ভ্যাক্সিনের বৈষম্যমূলক সরবরাহ ও বিতরণ হলে পৃথিবীর অর্থনীতিতে কিরকম প্রভাব পড়তে পারে তা নীচে্র টেবিল থেকে পরিষ্কার হবে।

Detailed Change in GDP in Billions

| Location | World without vaccine | Vaccine nations have access | All high-income and vaccine nations have access | All high- and middle-income plus vaccine nations have access |

| World | -$3,449 | -$1,232 | -$292 | -$153 |

| EU-27 | -$983 | -$311 | -$76 | -$40 |

| USA | -$480 | -$127 | -$30 | -$16 |

| China | -$356 | -$110 | -$27 | -$14 |

| UK | -$145 | -$41 | -$10 | -$5 |

| India | -$88 | -$26 | -$7 | -$3 |

| Russia | -$52 | -$18 | -$5 | -$2 |

| Other high-income* | -$997 | -$453 | -$73 | -$39 |

| Other middle-income† | -$147 | -$65 | -$30 | -$6 |

| Other low-income‡ | -$200 | -$82 | -$35 | -$28 |

১ মার্চ, ২০২১-এর সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী এই মুহূর্তে ফেজ-১ স্তরে রয়েছে ৪০টি ভ্যাক্সিন, ফেজ-২ স্তরে ২৭টি, ফেজ-৩ স্তরে ২০টি, অথরাইজড – ৬টি, অনুমোদিত – ৭টি এবং পরিত্যক্ত – ৪টি। ভ্যাক্সিন রাজনীতির চিত্র আমাদের কাছে অনেকটাই পরিষ্কার হয়েছে। আমি শেষ করছি আরেকটি ডায়াগ্রাম দিয়ে। বাকিটা পাঠকেরা বুঝে নেবেন।

খুব সুন্দর স্যার

স্যার,

এ এক ভয়ংকর খেলায় মত্ত হয়েছে সবাই। দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আমাদের অবস্থা গিনিপিগ এর মত। যতদিন আমরা না বুঝে, মুখ বন্ধ রেখে সব সহ্য করবো এটা হতেই থাকবে। দেশে অশিক্ষিত বুদ্ধিমান এর সাথে শিক্ষিত মূখ্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে। যারা জানেন তারা চুপ (ভয়ে বা নিজের স্বার্থে), যারা জানেন না তাদের দহরম মহরম (অন্যকে ভয় দেখানো আর বোকা বানানো)।

Regards

Very nice

এ রাজনীতি শুধুমাত্র vaccine নিয়ে নয়, মানুষের basic needs – food, medicine, healthcare facilities – সব কিছু নিয়েই – চিরকাল। মানুষের সহ্য ক্ষমতা অপরিসীম।

Osadharon

Many many thank you for your valuable sentences and knowledge.

Sadharon manuser benche thakatakei jupokasthe boli dea a kamon byabosha …

r katodin amra chup kore thakbo ba thakte parbo jana nei.

Khub valo likhechhis,vallo laglo anek kichhu janlam abang bujhlam,tabuto likhe manuske asol sotyita jante sahajyo korchhis ataiba ke kare..

Valo thakis.

ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্যের এই প্রবন্ধও একই রকম তথ্য ও উৎকর্ষে পূর্ণ।

তিনিই ঠিকই বলেছেন, করোনা থাকবে এবং মানুষদের তা মেনে নিয়ে সাবধানতা মেনে চলতে হবে। হু এবং অন্য অনেক বিশেষজ্ঞ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ভ্যাক্সিন ব্যবসায় নিয়োগ লাভজনক বলে বড় বড় কোম্পানীরা একযোগে চেষ্টা করছেন।

নীট ফল হচ্ছে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ভ্যাক্সিনের জন্য দৌড়চ্ছেন, ভ্যাক্সিন নেওয়ার পরও ভরসা পাচ্ছেন না স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে।

এ এক অসহনীয় পরিস্থিতি।

ডঃ জয়ন্তের সাথে সম্পূর্ণ একমত।

ধন্যবাদ আপনাকে অবস্থাটা স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করার জন্য।

তথ্যসমৃদ্ধ লেখা। অতিমারী এবং ভ্যাক্সিন নিয়ে যে আর্থ-সামাজিক- রাজনৈতিক পরিস্থিতি হচ্ছে তার সুন্দর বিশ্লেষণ।

ভয়াবহ।