আজকে বরঞ্চ একটা গল্প শোনাই।

এলিজাবেথ হুগেসের জন্ম ১৯০৭ সালে। ছোট্ট মেয়েটির গাঢ় বাদামী চুল, টানা টানা চোখ। হাসিখুশি মেয়েটি তার বাবা মায়ের নয়নের মণি। প্রজাপতির মতো বাড়ির বাগানে ঘুরে বেড়ায় আর পাখিদের সাথে গল্প করে।

তার এগারো বছর বয়সে হঠাৎ ডায়াবেটিস ধরা পড়ল। সেসয় টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসে রোগীরা চিকিৎসা ছাড়া মাত্র কয়েক মাস বাঁচত। চিকিৎসাও বিশেষ কিছু ছিল না। রোগীকে প্রায় না খাইয়ে রাখা হতো। যতটা কম খাওয়ালে তার মূত্রে গ্লুকোজ অনুপস্থিত হয়।

এলিজাবেথ নীল চোখের মায়াবী বালিকা ছিল। সে ছিল লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট। বিয়াল্লিশ কেজি ওজন। দৈনিক ৭০০ ক্যালোরির থেকেও কম খাবার খেয়ে বছর খানেকের মধ্যেই তার ওজন দাঁড়াল ২০ কেজি।

এলিজাবেথের বাবা ছিলেন চার্লস ইভান হুগেস। তিনি ছিলেন আমেরিকার ১১তম প্রধান বিচারপতি এবং একজন নাম করা রাজনীতিবিদ। কিন্তু মেয়ের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না।

অন্যদিকে কানাডার টরেন্টোতে তখন কয়েকজন চিকিৎসক মিলে কয়েকশো কুকুরের জীবনের বিনিময়ে এক রূপকথার সৃষ্টি করছেন। রূপকথার সূত্রপাত কয়েক বছর আগেই। ততদিনে বোঝা গেছে ইনসুলিন তৈরি হয় প্যানক্রিয়াসের থেকে। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন কুকুর, শুকর সহ বিভিন্ন জন্তুর প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন আলাদা করতে।

এসময় ডাঃ ফ্রেডরিক গ্রান্ট বেন্টিং হাজির হন বিজ্ঞানী ডাঃ জে আর ম্যাক্লিওডের কাছে। ডাঃ বেন্টিংএর ধারণা ছিল যদি কুকুরের প্যানক্রিয়াসের নালী বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এর প্রভাবে প্যানক্রিয়াসের বিভিন্ন কোষের ধ্বংস পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়, তারপরে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেটার তরলই হবে ইনসুলিন। বেন্টিং খুব কম জানতেন। তাই তিনি জানতেন না এই কাজ করতে যেয়ে কত বিজ্ঞানী ব্যর্থ হয়েছেন। এটাই তাঁর শক্তি ছিল।

ডাঃ বেন্টিং তখন ঋণে জর্জরিত হতাশাগ্রস্ত সার্জন। ডাঃ ম্যাক্লিওড জানতেন এই কাজ করতে যেয়ে কতজন ব্যর্থ হয়েছে, তবুও তিনি রাজি হলেন দুইটি কারণে।

প্রথমতঃ বেন্টিং বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ ক্যাম্পে সার্জারি করেছেন, তাই সেই সময় তিনি যে পরিমাণ সার্জারি শিখেছেন, কোন ডাক্তার শান্তিকালীন সময়ে সারাজীবনেও তা পারবেন না। অতএব প্যানক্রিয়াসের নালী কাটা, সেই প্যানক্রিয়াস পরে অন্য কোন ডায়াবেটিক কুকুরের বসিয়ে পরীক্ষা করা যে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে এসেছে কিনা, এই অপারেশন গুলো বেন্টিং এর মত দক্ষতা নিয়ে খুব কম মানুষ করতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ এর আগে অনেক বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে চেষ্টা করলেও প্যানক্রিয়াসের সব হজমকারী কোষের চূড়ান্ত ধ্বংসের পর কি হয়, এতদূর কেউ পর্যবেক্ষণ করেন নি। তাই তিনি রাজি হলেন।

ডাঃ ম্যাক্লিওডের ছাত্র ডাঃ বেস্ট এই কাজে ডাঃ বেন্টিংএর সহযোগী হলেন। ম্যাক্লিওড টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের ১০ বছরের পুরনো রুম খুলে দিলেন। সেই রুম বেন্টিং এবং বেস্ট জল ঢেলে পরিষ্কার করতে যেয়ে নীচের তলা থেকে অভিযোগ পেলেন জল লিক করছে। শেষমেশ তাঁরা হাঁটু গেড়ে হাত দিয়ে রুম পরিষ্কার করলেন। সেই রুমেই জন্ম নেয় ইনসুলিন।

তাঁরা প্রথমে একটি কুকুরের প্যানক্রিয়াস লাইগেট করে ম্যাক্লিওডের পরামর্শে সেটি ঠাণ্ডায় সংরক্ষণ করেন। এরপর প্যানক্রিয়াসের নালী সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হলে সেটি একটি ডায়াবেটিক কুকুরে প্রতিস্থাপন করলেন। কুকুরটি সুস্থ হল। ম্যাক্লিওড এবার যোগ দিলেন। তিনি পুরো প্রক্রিয়া আবার করতে বললেন। ফলাফল একই এল। এবার চূড়ান্ত ধাপ। প্যানক্রিয়াস থেকে এই ইনসুলিন আলাদা করে মানুষে ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে। বেশ কয়েকজন এই ধাপে ব্যর্থ হয়েছেন এর আগে। এই সময় রকফেলার ইন্সটিটিউট ভ্রমণ বৃত্তি পেয়ে কানাডায় এসেছেন বায়োকেমিস্ট কলিপ। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে তরল বের করে প্রাণীদের সেই তরল ইনজেকশনের মাধ্যমে দিয়ে সুস্থ করেছেন। ম্যাক্লিওড তাঁকে একই কাজটা কুকুরের নালী বিহীন প্যানক্রিয়াস থেকে তরল ইনসুলিন বের করে মানুষে প্রয়োগ করতে বলেন। অবশেষে- বেন্টিং, বেস্ট, ম্যাক্লিওড এবং কলিপ প্রস্তুত।

১৪ বছর বয়সী ডায়াবেটিসের রোগী থম্পসনের দেহে প্রথম ইনসুলিন দেয়া হল। কিন্তু তার কোন উন্নতি হল না, বরং ইনজেকশনের জায়গায় ঘা হয়ে গেল। সবাই হতাশ হলেন। কিন্তু গ্রন্থি থেকে প্রাপ্ত তরল জীবনের উপযোগী করতে ওস্তাদ কলিপ হার মানলেন না। টানা বারো দিন জেদ ধরে গবেষণা চালিয়ে ইনসুলিনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশুদ্ধ করে ছাড়লেন। আবার থম্পসনকে ইনসুলিন দেয়া হল। ব্লাড সুগার বিস্ময়কর ভাবে কমে গেল। পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে থম্পসন ডায়াবেটিস নিয়েই স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেন। সারা বিশ্বে এই খবর ছড়াল।

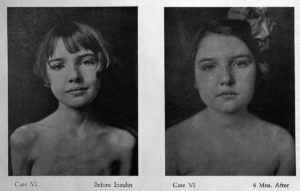

১৯২২ এর ছবি। এক রোগীকে ইনসুলিন দেওয়ার আগে ও পরে।

সেই খবর আমেরিকায় এসে পৌঁছল। এলিজাবেথ হুগেসের বাবা আর মা ততদিনে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ফুলের মতো মেয়েটিকে দিনে দিনে চোখের সামনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দেখা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

এলিজাবেথের মা মেয়েকে নিয়ে টরেন্টোতে হাজির হলেন। ডাঃ বেন্টিং প্রথমে এলিজাবেথকে ইনসুলিন দিতে রাজি ছিলেন না। এলিজাবেথ তখন প্রায় মরণাপন্ন। এলিজাবেথের বাবা চার্লস ইভান হুগেস তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বেন্টিংকে রাজি করালেন।

এলিজাবেথ ইনসুলিন পেল। বাকিটা ইতিহাস। যে মেয়ে এতদিন ৭০০ ক্যালোরির ডায়েটে ছিল, তাকে ২২০০- ২৪০০ ক্যালোরির খাবার দেওয়া হল। তাতেও তার মূত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতি পাওয়া গেল না। এক বছরের মধ্যে এলিজাবেথ আবার সেই আগেকার হাসি খুশি মেয়ে হয়ে উঠল।

এলিজাবেথ হুগেস ৭৪ বছর পৃথিবীতে সুস্থ জীবন কাটিয়ে মারা যান ১৯৮১ সালে। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি অন্তত ৪২,০০০ বার ইনসুলিন ইনজেকশন পেয়েছেন।

ম্যাক্লিওড এবং বেন্টিং ১৯২৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ততদিনে বেন্টিং ও ম্যাক্লিওডের মধ্যে মনমালিন্য শুরু হয়েছে। বেন্টিং, বেস্ট নোবেল না পাওয়ায় রেগে যান। তিনি তাঁর পুরস্কার বেস্টের সাথে ভাগ করে নেন। ম্যাক্লিওড তাঁর পুরস্কার কলিপের সাথে ভাগ করেন।

Koto suphol koto sohoje bhog kori amra. Koto manusher moronpon lorai ache er pichone