১৮৪২ সাল। ২২ বছরের এক যুবক এলেন সেসময়ে পৃথিবীর শিল্পবিপ্লবের গর্ভগৃহ ম্যাঞ্চেস্টারে – পারিবারিক ব্যবসার কারণে। ১৮৪২ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় শহরের বিভিন্ন জায়গায় পায়ে হেঁটে কিংবা কখনো ম্যাঞ্চেস্টারের আইরিশ শ্রমিক মেরি বার্নস ও তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গী করে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে ঘুরে সংগৃহীত তথ্যের বিপুল সমাহারে প্রথমে জার্মান ভাষায় এবং তারপরেই ইংরেজিতে প্রকাশ করলেন The Condition of the Working-Class in England: From Personal Observation and Authentic Sources। ১৫ মার্চ জার্মানির ব্রামেন থেকে প্রকাশিত হল বইটি। লেখক ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস।

শুরুতেই খটকা তৈরি হবে আমাদের। ডাক্তারেরা প্রশ্ন করবেন, মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা নিয়ে লেখা এ বইয়ের খবর জেনে আমাদের কি হবে? এখানে হ্যামলেটের সেই বহু-উদ্ধৃত বিখ্যাত উক্তিটি বলতে হয় – “There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are dreamt of in your philosophy.”

শুরুতে একটি তথ্য জানিয়ে রাখি – সেলুলার প্যাথলজি” এবং “সোশ্যাল মেডিসিন”-এর জনক বলে পরিচিত স্বয়ং ভির্শো (রুডলফ কার্ল ভির্শো) জার্মান ভাষায় লেখা তাঁর পুস্তক Gesammelte Abhandlungen aus dem Gebiet der oeffentlichen Medizin und der Seuchenlehre, Vol. 1. (Berlin, Hirschwald, 1879, pp. 305, 321-334)-এ এঙ্গেলসের গ্রন্থটির কাছে তাঁর বৌদ্ধিক ঋণ স্বীকার করেছেন। তারপরে দুজনের পথ দুদিকে বেঁকে গিয়েছে। (তথ্যসূত্রঃ হাওয়ার্ড ওয়েইজকিন, “A Marxist View of Medical Care”, Annals of Internal Medicine 89: 264-278, 1978) ভির্শো তাঁর পুস্তকের ৩০৫ পৃষ্ঠায় লিখছেন “Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England”, 1844.”

এঙ্গেলস তাঁর পুস্তকে লিখছেন – “In many rooms of the cotton and flax-spinning mills, the air is filled with fibrous dust, which produces chest affections, especially among workers in the carding and combing-rooms. Some constitutions can bear it, some cannot … The most common effects of this breathing of dust are blood-spitting, hard, noisy breathing, pains in the chest, coughs, sleeplessness – in short, all the symptoms of asthma ending in the worst cases in consumption … Another effect of flax-spinning is a peculiar deformity of the shoulder, especially a projection of the right shoulder-blade, consequent upon the nature of the work. This sort of spinning and the throstle-spinning of cotton frequently produce diseases of the knee-pan (এখন যাকে knee-cap বলা হয় তার পুরনো ব্যবহার), which is used to check the spindle during the joining of broken threads.” (১৮৯২ সালের জার্মান সংস্করণের ওপরে ভিত্তি করে ১৯৭৩ সালে মস্কোর প্রোগ্রেস পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত সংস্করণ, পৃঃ ১৭৭-১৭৮)

এইটুকু বিবরণ পড়ে যে কোন চিকিৎসকের মনে হতে পারে এ কি কোন রাজনৈতিক লেখা? নাকি কোন এপিডেমিওলজিস্টের?

আমরা আরও কিছু উদ্ধৃতি দিই এই পুস্তক থেকে। এঙ্গেলস লিখছেন – “In a word, we must confess that in the working-men’s dwellings of Manchester, no cleanliness, no convenience, and consequently no comfortable family life is possible; that in such dwellings only a physically degenerate race, robbed of all humanity, degraded, reduced morally and physically to bestiality, could feel comfortable and at home.” (পৃঃ ৯৩) খানিকটা রাজনৈতিক গন্ধ কি পাওয়া যাচ্ছে? এগনো যাক।

ডঃ কে-কে উদ্ধৃত করে এঙ্গেলস জানাচ্ছেন – “Not one house of this street escaped the cholera. In general, the streets of these suburbs are unpaved, with a dung-heap or ditch in the middle; the houses are built back to back, without ventilation or drainage, and whole families are limited to a corner of a cellar or a garret.” (নজরটান মূল লেখায়। পৃঃ ৯৩)

মনে রাখতে হবে, জন স্নো-র ব্রড স্ট্রিটের কলেরা সংক্রমণের জন্য আরও ১০ বছর ১৮৫৪ সাল অব্দি অপেক্ষা করতে হবে। এর আগেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কলেরা ছড়িয়ে পড়ার বিবরণ পাচ্ছি এঙ্গেলসের পুস্তকে।

(১৮৫৪-র বিখ্যাত ব্রড স্ট্রিট পাম্প, বর্তমান অবস্থায় – উইকিপিডিয়া)

তিনি আরও জানাচ্ছেন – “It shows in Dr. Barham’s intelligent report how the inhalation of an atmosphere containing little oxygen, and mixed with dust and the smoke of blasting powder, such as prevails in the mines, seriously affects the lungs, disturbs the action of the heart, and diminishes the activity of the digestive organs … they age prematurely and become unfit for work between the thirty-firth and forty-fifth years; that many are attacked by acute inflammations of the respiratory organs when exposed to the sudden change from the warm air of the shaft (after climbing the ladder in profuse perspiration) to the cold wind above ground; and that these acute inflammations are very frequently fatal.” (পৃঃ ২৪৬)

খেয়াল করলে বোঝা যাবে, এই বিবরণ আর রাজনৈতিক রইল না। রাজনীতিকে অতিক্রম একজন চিকিৎসকের মতো নির্ভুল বিবরণ। আজ যারা পশ্চিমবাংলায় কিংবা ভারতে সিলিকোসিস আক্রান্ত রোগিদের নিয়ে আন্দোলন ও মানবিক কাজ করছেন তাঁরা এ বর্ণনা একবার দেখে নিতে পারেন।

এঙ্গেলসের বর্ণনায় – “The atmosphere of the factories is… at once damp and warm, unusually warmer than is necessary, and, when the ventilation is not very good, impure, heavy, deficient in oxygen, filled with dust and the smell of the machine oil, which almost everywhere smears the floor, sinks into it, and becomes rancid.” (পৃঃ ১৭১)

লিডসের হাসপাতালে ১৮ বছর ধরে কর্মরত ডঃ হে-র মতামতকে উদ্ধৃত করছেন এঙ্গেলস – “Malformations of the spine are very frequent among mill-hands; some of them consequent upon mere overwork, others the effect of long work upon constitutions originally feeble, or weakened by bad food. Deformities seem even more frequent than these diseases; the knees were bent inward, the ligaments very often relaxed and enfeebled, and the long bones of the legs bent. The thick ends of these long bones were especially apt to be bent and disproportionately developed, and these patients came from the factories in which long work-hours were of frequent occurrence.” (পৃঃ ১৬৯) আরও জানাচ্ছেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘসময় পরিশ্রম করার ফলে শ্রমিকদের হাঁটু ভেতরের দিকে বেঁকে যায়, এবং শিরদাঁড়া কোন একদিকে বেঁকে থাকে।

এগুলো শরীরের গঠনের ওপরে দীর্ঘকালীন বা সারাজীবনের প্রভাব। এছাড়াও ছিল রাতে সম্পূর্ণ নিদ্রাহীনতার মতো উপসর্গ – “which cannot be made good by any amount of sleep during the day”। এরসঙ্গে রয়েছে “Irritation of the whole nervous system, with general lassitude and enfeeblement of the entire frame, were the inevitable results, with the fostering of temptation to drunkenness and unbridled sexual indulgence.” (পৃঃ ১৬৯) মদ্যাসক্তি এবং যৌন অমিতাচারের কারণ হিসেবে রয়েছে যে অমানুষিক পরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করতে হয় তার প্রত্যক্ষ প্রভাব।

শিশুরাও আক্রান্ত হয়। কারণ ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের দিনে ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা একটানা পরিশ্রম করতে হত। ফলে খুব দ্রুত এই শিশুরা “rosy freshness of childhood” হারিয়ে ফেলে। বলার কথা – “Women made unfit for childbearing, children deformed, men enfeebled, limbs crushed, whole generations wrecked, afflicted with disease and infirmity”। (পৃঃ ১৮০)

(১৮৪০-এর দশকে ম্যাঞ্চেস্টারের চিত্র)

সূতোর কারখানায় যারা কাজ করতো তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্তদের হত “aggravated near-sightedness”, আর সবচেয়ে বেশি যারা আক্রান্ত হত (এবং এদের সংখ্যাই বেশি) তাদের জন্য লেখা ছিল “incurable blindness from amaurosis”। কিন্তু শিশুরা ছাড়াও “in consequence of sitting perpetually bent up, become feeble, narrow-chested, and scrofulous from baa digestion. Disordered functions of the uterus are almost universal among the girls, and curvature of the spine also, so that “all the runners may be recognised from their gait”.” অর্থ হল, যদি কেউ ফ্যাক্টরি থেকে পালিয়েও যায় তাহলেও তাদের বাঁকা শিরদাঁড়া দেখে ধরে ফেলা যাবে।

এঙ্গেলস “grinders’ asthma” বলে একটি রোগের উল্লেখ করেছেন। বর্ণনা থেকে মনে হয় বর্তমানে আমরা যেগুলোকে আমরা সিলিকোসিস, অ্যাসবেস্টোসিস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ফুসফুসের রোগের সমস্যা বলে থাকি সেগুলো তখন বিভিন্ন চেহারায় প্রকাশিত হচ্ছে।

“grinders’ asthma”র বর্ণনা হিসেবে পাচ্ছি – “they habitually raise the shoulders to relieve the permanent and increasing want of breath; they bend forward, and seem, in general, to feel most comfortable in the crouching position in which they work. Their complexion becomes dirty yellow, their features express anxiety, they complain of pressure upon the chest. Their voices become rough and hoarse, they cough loudly, and the sound is as if air were driven through a wooden tube. From time to time they expectorate considerable quantities of dust, either mixed with phlegm or in balls or cylindrical masses, with a thin coating of mucus. Spitting blood, inability to lie down, night sweat, colliquative diarrhoea, unusual loss of flesh, and all the usual symptoms of consumption of the lungs finally carry them off”। (পৃঃ ২১২)

ডঃ লাউডনকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন এঙ্গেলস, অন্য সবার থেকে বেশি নিষ্ঠুর পরিবেশের মধ্যে থাকতে হয় শিশুদের। এবং সার্বজনীনভাবে গৃহীত যে “indigestion, hypochondria, and general debility” শ্রমিকদেরকে বিশষ করে আক্রমণ করে। (পৃঃ ১৭৩) সাথে রয়েছে – “frequent fainting, pains in the head, sides, back, and hips, palpitation of the neart, nausea, vomiting and want of appetite, curvature of the spine, scrofula, and consumption. The health of the female lacemakers especially, is constantly and deeply undermined; complaints are universal of anaemia, difficult child-birth, and miscarriage.” (পৃঃ ২০২) “Black spittle” বলে আরেকটি রোগের উল্লেখ করেছেন তিনি। আর কারণ হচ্ছে – “arises from the saturation of the whole lung with coal particles, and manifests itself in general debility, headache, oppression of the chest, and thick, black mucous expectoration.” (পৃঃ ২৫০)

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ ও রোগের উল্লেখ করেছেন – “Diseases of the heart, especially hypertrophy, inflammation of the heart and pericardium, contraction of the auriculo-ventricular communications and the entrance of the aorta are also mentioned repeatedly as diseases of the miners, and are readily explained by overwork”।

এসব বর্ণনাকে কি প্রাথমিক স্তরের এপিডেমিওলজি বা জনস্বাস্থ্যের বিস্তৃত বিবরণ হিসেবে দেখা হবে? কিংবা নিছকই রাজনৈতিক বিবরণ হিসেবে লঘু করা হবে? খুব প্রজ্বলন্ত প্রশ্ন চলে এল আমাদের চিন্তা জগতে।

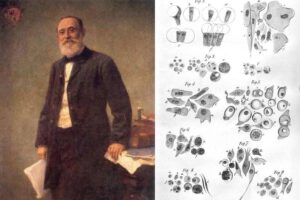

রুডোলফ ভির্শো (১৩ অক্টোবর, ১৮২১ – ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০২)

১৮৪৭-৪৮ সালে ভির্শোকে পাঠানো হয়েছিল আপার সাইলেসিয়া প্রদেশে যে মারাত্মক টাইফাস মহামারি হয়েছিল এবং যার ফলে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয় তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য। সে রিপোর্টে তিনি লেখেন – “বর্তমান রিপোর্ট পাঠকদের কাছে তথ্যনিষ্ঠভাবে, যদিও পূর্ণাঙ্গ নয়, Upper Silesia-র অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করবে। একইসাথে একটি বিধ্বংসী মহামারি এবং ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ওখানকার দরিদ্র, অজ্ঞ এবং নিস্পৃহ জনসমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। একবছরের মধ্যে Pless জেলায় ১০% জনসংখ্যার মৃত্যু হয়েছে, অনাহারে মারা গেছে ৬.৪%। এরসাথে যুক্ত হয়েছে মহামারি পরিস্থিতি। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, শুধুমাত্র ১.৩% জনসংখ্যার মৃত্যু হয়েছে অনাহারে। Rybnik জেলায় ৮ মাসে ১৪.৩% জনসংখ্যা সংক্রামিত হয়েছে টাইফাস রোগে। এদের মধ্যে ২০.৪৬%-এর মৃত্যু হয়েছে … বছরের শুরুতে ঐ দুই জেলার ৩% জনসংখ্যা অনাথ হয়ে গেছে”।

পরে আরও তীক্ষ্ণ ভাষায় বললেন – “প্রুশিয়ার গর্ব ছিল নিজের আইন এবং সিভিল সার্ভেন্টদের নিয়ে … আইন অনুযায়ী প্রোলেতারিয়ানরা সমস্ত রকমের সুযোগসুবিধে যেগুলো তাদের অনাহারে মৃত্যু থেকে বাঁচাবে এগুলোর অধিকারী ছিল … প্রয়োজনীয় আইন ছিল, ছিল সিভিল সার্ভেন্টরা – এবং হাজার হাজার মানুষ টাইফাস রোগে এবং অনাহারে মরে গেল। আইন এদের কোন সাহায্য করেনি, কারণ আইন ছিল শুধু কাগজে লেখা। সিভিল সার্ভেন্টরাও এর অতিরিক্ত কিছু করেনি। সমগ্র দেশ ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে এক কাগজের কাঠামোতে, বিভিন্ন কার্ড ভর্তি এক বিরাটাকৃতি ঘরে”। (“Report on the Typhus Epidemic in Upper Silesia”, American Journal of Public Health, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃঃ ২১০২-২১০৫)

এই রিপোর্টে পরের অংশে বললেন – “মানুষ যতটা খেতে পারে তার চেয়ে বেশি খাদ্য পৃথিবীতে উৎপাদিত হয়। কিন্তু মনুষ্যজাতির স্বার্থ এতে সিদ্ধি হয়না যখন কয়েকজন মানুষের হাতে অযৌক্তিকভাবে পুঁজি এবং জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত থাকে। উৎপাদনও সেই পথ ধরে হয় যেখানে মুনাফার প্রবাহ সে মুষ্টিমেয় হাতে গিয়ে জমা হয়।” (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১০৪) বললেন – “আমি এসব র্যাডিকাল পদ্ধতির পরামর্শ দিচ্ছি মহামারির প্রতিকার হিসেবে, আপার সাইলেসিয়ায় পুনঃপুন ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষ এবং টাইফাস মহামারির প্রতিকার হিসেবে। যারা সংস্কৃতির ইতিহাসে সমুন্নত ভূমিতে উত্থিত হতে অক্ষম তারা যেন হাসতে পারে। গভীর এবং স্পষ্টভাবে চিন্তা করে এমন মানুষেরা যারা বর্তমান সময়কে বুঝতে পারে, যে সময়ের মাঝে তারা বেঁচে রয়েছে, আশা করি, আমার সাথে সহমত হবে…” (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১০৫) আমরা কি এঙ্গেলসের চিন্তার সাথে, পূর্বোক্ত পুস্তকের সাথে কোন সাযুজ্য খুঁজে পাচ্ছি?

জার্মানিতে পাবলিক হেলথ তথা জনস্বাস্থ্যের জন্ম হল ভির্শোর হাত ধরে। “সোশ্যাল মেডিসিন” নিয়ে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ লেখার মধ্যে নজর করার মতো একটি প্রবন্ধ হল “How Did Social Medicine Evolve, and Where Is It Heading?” (প্লস, অক্টোবর ২০০৬, পৃঃ ১৬৬৭-১৬৭২) AAAS (American Association for the Advancement of Science) তাঁকে “Rudolph Virchow, the father of cellular pathology” অভিধা দেয়।

১৮৪৭ সালে সাইলেসিয়ার টাইফাস সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশের পরের বছর ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে “বিপ্লব” হল, ইউরোপের একাধিক শহরের মতো। যদিও সফল হয়নি। কিন্তু নীতি প্রণয়নের স্তরে জনস্বাস্থ্যমুখী বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন হল। ভির্শো ১৮৪৮-এর বিপ্লবে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন, ব্যারিকেড তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন। যদিও তাঁর বাবাকে লেখা এক চিঠিতে জানাচ্ছেন তাঁর কাছে “only a pistol” ছিল। যাহোক, এর পরিণতিতে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে বার্লিনের সবচেয়ে নামী মেডিক্যাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান Charite থেকে অপসারিত হলেন। University of Wurzburg-এর প্যাথলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিলেন। পরে অবশ্য আবার Charite-তে ফিরে আসেন।

(১৮৪৮-এর বিপ্লবের একটি চিত্রায়ন – উইকিমিডিয়া)

মনে রাখতে হবে, এরকম ঘটনাবহুল এবং বৈপ্লবিক ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তিনি ২০০০-এর বেশি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হল তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত পুস্তক Cellular Pathology As Based Upon Physiological and Pathological Histology (তাঁর দেওয়া ২০টি লেকচারের সংকলন) । সহজ কথায় বললে, তিনি দেখালেন যে সমগ্র দেহে রোগ হয়না। রোগের সূচনা হয় একটি কোষ থেকে। এভাবে ভাবনা বৈজ্ঞানিক মহলে সেসময়ে নিতান্ত অভিনব এবং বৈপ্লবিক ছিল। তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বললেন – “a view of the cellular nature of all vital processes, both physiological and pathological, animal and vegetable, so as distinctly to set forth what even the people have long been dimly conscious of”। তাঁর প্রথম লেকচারে বললেন – “I have therefore considered it necessary, and I believe you will derive benefit from the conception, to portion out the body into cell-territories (Zellenterritorien).” (Cellular Pathology, ইংরেজি সংস্করণ, ১৮৬০, পৃঃ ১৪)

ভির্শোই প্রথম লিউকেমিয়া, কন্ড্রোমা, ochronosis, embolism, thromboembolism, “zoonosis” ইত্যাদি রোগের নামকরণ করেন ও বর্ণনা দেন। বায়োলজির বিভিন্ন টার্ম যেমন ক্রোমাটিন, নিউরোগ্লায়া, agenesis, amyloid degeneration, spina bifida ইত্যাদি নাম উদ্ভাবন করেন এবং এগুলোর ব্যাখ্যা দেন। Virchow–Robin spaces, Virchow–Seckel syndrome, এবং Virchow’s triad তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে।

যাহোক, ১৮৪৮-এর বিপ্লবে অংশগ্রহণ তাঁর চিন্তার দুনিয়ায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনলো। ভির্শো সাধারণ পাঠকের বোঝার উপযোগী করে মেডিক্যাল রিফর্ম নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করলেন। রোগের উৎস যে বিভিন্ন ঘটনার সমাহার (multifactorial) এ ধারণা নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করতে শুরু করলেন। তাঁর প্রথম প্রতিপাদ্য ছিল অপুষ্টি রোগের ক্ষেত্র তৈরি করে। দ্বিতীয়, বাসস্থানের পরিবেশ কারণ ঘিঞ্জি পরিবেশ মহামারি ছড়াতে সাহায্য করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি চিকিৎসকদের নজর দিতে বললেন। সেটা এরকম – সাইলেসিয়ায় টাইফাস মহামারিতে আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষ ছিল পোল্যান্ড থেকে আগত। এজন্য ডাক্তারদের রোগীর সাথে ভালোভাবে যোগসূত্র তৈরি করার জন্য অন্য ভাষা শেখা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমাদের মনে পড়বে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ প্রকাশিত “Cultural Competence — Marginal or Mainstream Movement?” প্রবন্ধটির কথা (সেপ্টেম্বর ২, ২০০৪, পৃঃ ৯৫৩-৯৫৫)। এ প্রবন্ধে বলা হয়েছিল – “Culture plays a large role in shaping health-related values, beliefs, and behaviour … Patients may present their symptoms quite differently from what we learned in our textbooks, they may have different expectations or thresholds for seeking care, and their beliefs will influence whether or not they follow our recommendations. In addition, effective provider–patient communication is linked to improved patient satisfaction, adherence to recommendations, and health outcomes.” ১৮৪৮-এ ভির্শো বলছেন ২০০৪ সালের কথা।

১৮৪৮ পরবর্তীতে ভির্শোর পরিষ্কার বক্তব্য ছিল – (১) অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং অধিকারহীনতা (disenfranchisement) জটিল প্রস্পরসংযুক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রোগ এবং শক্তিহীনতার জন্ম হয়, (২) দরিদ্রদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ভালো স্বাস্থ্যের জন্য জরুরী, এবং (৩) চাকরির সুযোগ বাড়ানো, বেশি মজুরি, কৃষি কোঅপারেটিভ তৈরি করতে পারলে রোগের বিরুদ্ধে সদর্থক লড়াই করা সম্ভব। তাঁর ধারণানুযায়ী, বেশি হাসপাতাল বা ক্লিনিকের ভূমিকা এখানে তুলনায় অনেক কম, বরঞ্চ বেঁচে থাকার সার্বিক পরিবেশকে বদলানো বেশি জরুরী। (Howard Waitzkin, “The Social Origin of Illness: A Neglected History”, International Journal of Health Service, Vol. 11, No. 1, 1981, pp. 77-103)

মেডিক্যাল হিস্টরি-তে প্রকাশিত প্রবন্ধে (Daniel Pridan, “Rudolf Virchow and Social Medicine in Historical Perspective”, 1964 Jul; 8(3): 274–278) মন্তব্য করা হয়েছে – “Virchow excelled in four areas, in all of which he left a lasting mark: in pathology, public health, anthropology and, finally, as a statesman. There can be no doubt that Virchow, in his autocratic manner, and from the seat of eminence he occupied during the later period of his long and productive life – he was called ‘the Pope of German Medicine’ – rejected certain valid findings, blocked developments in some medical disciplines, and by this caused harm and sometimes confusion.”

অর্থাৎ, ভির্শোর জীবন ও চিন্তা একমাত্রিক নয়। এর মাঝে নানা রঙের ছায়াচ্ছন্নতা রয়েছে। কিন্তু এই প্রবন্ধেরই শেষে বলা হয়েছে – “social medicine owes a great debt to Rudolf Virchow, which has never yet been adequately recognized.” এখানে উল্লেখ্য, ভির্শোর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন Westenhöfer। চিলির ২০তম সমাজতন্ত্রী প্রেসিডেন্ট (১৯৭০-১৯৭৩) ও ডাক্তার সালভাদোর আলেন্দের শিক্ষক চিলেন এই Westenhöfer। ফলে ভির্শোর লিগ্যাসি অনেকদূর অব্দি বিস্তৃত এবং দীর্ঘদিন অব্দি বেঁচে ছিল।

নাৎসী মেডিসিন ও (বি/কু)খ্যাত অ্যানাটমিকাল অ্যাটলাস

বিংশ শতাব্দীতে পাবলিক হেলথের ব্যাপারে নাৎসী দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত হয়েছিল জার্মানির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের পটভূমিতে। পাবলিক হেলথের ক্ষেত্রে যেসমস্ত বিষয়গুলোকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, যেমন ইউজেনিকস, সংঘবদ্ধ ব্যায়াম এবং তামাক ও অ্যালকোহলের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা, এগুলো চালু হয়েছিল Weimer Republic-এর দিনগুলোতে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সেসময়ের একটি ফিল্ম “Born out of Necessity”-তে জার্মান যুবকেরা যাতে আধুনিক নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে যেসব “কুঅভ্যাস”, যেমন ধূমপান এবং মদ্যপান, পরিত্যাগ করে একসাথে ব্যায়াম এবং ইতিবাচক সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে জোর দেবার কথা বলা হয়েছিল। এ বিষয়গুলোই ১৯৩৩ সালে যখন নাৎসীরা ক্ষমতা দখল করল সেসময়ের জনস্বাসাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। অতিরিক্ত হল ইউথ্যানাসিয়াকে রাষ্ট্রিক নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা – ইহুদি সহ সমস্ত ধরনের অবাঞ্ছিত মানুষকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার প্রোগ্রাম।

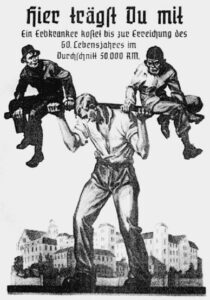

(ইউথ্যানাসিয়াকে জনপ্রিয় করার পোষ্টার)

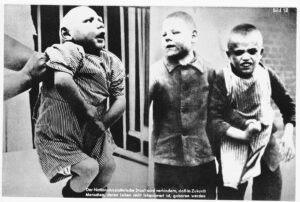

একই সঙ্গে জোর দেওয়া হয়েছিল সুস্থ সবল নারী গড়ে তোলার দিকে, যে সুস্থ বিশুদ্ধ আর্যরক্তবাহী শিশু এবং ভবিষ্যৎ সক্ষম জার্মান নাগরিকের (পড়ুন যোদ্ধার) জন্ম দেবে। এনিয়ে ফিল্ম তৈরি হয়েছে, লিফলেট ও পোস্টার বিলি হয়েছে, স্কুলের শিক্ষাক্রম নতুন করে লেখা হয়েছে। কমিউনিস্ট, ইহুদি, যাযাবর, শারীরিকভাবে অক্ষম শিশু বা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষদের মেরে ফেলা হবে – এই কার্যক্রমকে সামনে রেখে। এদেরকে হত্যা করে দেশের অর্থনীতির বোঝা কমিয়ে সঠিক স্বাস্থ্যনীতি রচিত হবে। এবং এসমস্ত ভয়ঙ্কর কার্যক্রম পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম বলেই পরিচিত ছিল। সেসময়ের কিছু প্রোপাগান্ডামূলক ছবি দেখা যাক।

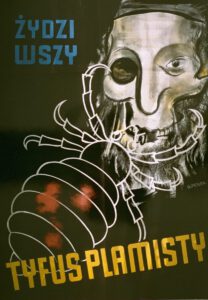

(এই ছবিটিতে বলা হচ্ছে ইহুদিরা উকুনের মতো – টাইফাস ছড়ায়)

(ছবির নীচে ক্যাপশন ছিল – “স্বাস্থ্যবতী নারী, স্বাস্থ্যবান দেশ”)

(বাঁদিকে নাৎসীদের তথা জার্মানির ওপরে অর্থনৈতিক বোঝা দেখানোর পোস্টার, ডানদিকে প্রতিবন্ধী শিশুদের হত্যা)

এবার আমরা আসবো এখনও অবধি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বা অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্যানাটমিকাল অ্যাটলাসের আলোচনায়। এডুয়ার্ড পার্নকফ ২ খণ্ডে এই অ্যাটলাস লিখেছিলেন।

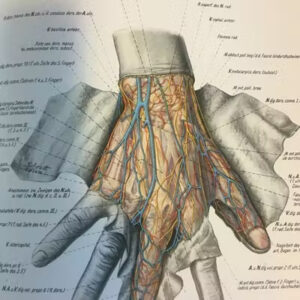

অ্যানাটমির দিক থেকে এর গুরুত্ব বোঝা যাবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিউরোসার্জন এবং peripheral nerve surgeon সুজান ম্যাককিননের লেখা থেকে (“Before and After I Knew: Disclosure, Respect, Gratitude, and Solemnity”)। সুজান ম্যাককিনন নার্ভের ক্ষেত্রে প্রথম সফল অ্যালোট্র্যান্সপ্লান্টেশন করেন। তাঁর এক রোগীর হাতে অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল। সেসময় আলোচিত অ্যাটলাসের ডায়াগ্রাম তাঁকে নিখুঁত সার্জারি করতে সাহায্য করে। রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

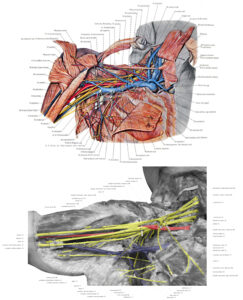

(বাঁদিকে অ্যাটলাস থেকে ব্যবহৃত হাতের ডায়াগ্রাম, যা সুজান ব্যবহার করেছিলেন। ডানদিকে brachial plexus-এর)

পার্নকফের অ্যাটলাস সাধারণভাবে পরিচিত Atlas of Topographical and Applied Human Anatomy হিসেবে। অ্যাটলাসের প্রধান আর্টিস্ট ছিলেন ৪ জন – Erich Lepier, Ludwig Schrott, Karl Endtresser and Franz Batke। ১৯৩৩ সালে ভিয়েনার মেডিক্যাল স্কুলে পার্নকফ এই অ্যাটলাস তৈরির কাজে হাত দেন। একের পর এক মৃতদেহ কেটে, সেগুলোকে অ্যাটলাসের উপযুক্ত করে তুলতে দিনে ১৮ ঘন্টা অব্দি কাজ করতেন। এই মৃতদেহগুলো ছিল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে হত্যা করা বন্দীদের দেহ।

(এই ছবিটি থেকে বোঝা যাবে হতভাগ্য বন্দীর মাথার চুল, গোঁফ অক্ষত রেখে ডিসেকশন করা হয়েছে। এই ডায়াগ্রামের শিল্পী এরিখ লাপিয়ের।)

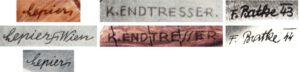

যে ৪ জন শিল্পীর কথা বলা হয়েছে তারা ডায়াগ্রামের নীচে তাদের স্বাক্ষরের সাথে স্বস্তিকা বা SS চিহ্ন ব্যবহার করত। নীচের ছবি থেকে এটা বোঝা যাবে।

অস্ট্রিয়াকে জার্মানি দখল করার পরে পার্নকফ ভিয়েনা মেডিক্যাল স্কুলের ডিন হন। পর্যবেক্ষদের মতে – “Pernkopf put his Nazi beliefs into action. He required medical faculty to declare their ethnic lineage as either “Aryan” or “non-Aryan” and swear loyalty to Nazi leader Adolf Hitler. He forwarded a list of those who refused the latter to the university administration, who dismissed them from their jobs. This amounted to 77 percent of the faculty, including three Nobel laureates. All of the Jewish faculty were removed this way, making Pernkopf the first Austrian medical school dean to do so.”

আমার লেখার শেষ চিত্র ১৯৩৮ সালের ৬ এপ্রিল তাঁর ছাত্রদের সামনে যে লেকচার দিয়েছিলেন সেটি। দেখা যাচ্ছে সমস্ত ছাত্র হিটলারকে অভিবাদনের কায়দায় হাত তুলে পার্নকফকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

আমরা জনস্বাস্থ্য নিয়ে একটি পরিক্রমা শেষ করলাম – এঙ্গেলস থেক ভির্শো এবং আলেন্দে হয়ে পার্নকফ। মানুষকে চরম অবজ্ঞা, অবহেলা, দারিদ্র্য ও জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচানোর আন্তরিক চেষ্টা যেমন রয়েছে একদিকে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে নরমেধ যজ্ঞের উল্লাস। জনস্বাস্থ্যের বর্ণালীর মাঝে এগুলো সবই আছে। ফলে ২০২২ সালের মধ্যভাগে এসে জনস্বাস্থ্যকে আরেকটু ফিল্টার করে বোঝা দরকার।

বদল্যেয়ারের একটি কবিতা দিয়ে শেষ করি।

With heart at rest I climbed the citadels

steep height, and saw the city as from a tower,

hospital, brothel, prison and such hells,

where evil comes up softly like a flower. (Epilogue)

অনেককিছু জানলাম ৷ এঙ্গেলস বা ভির্সোর যুগ এখনও চলছে ৷ আরো কতকাল চলবে কে জানে৷ মাঝের একশতাব্দী আন্দোলনের চাপে পড়ে এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাথে কম্পিটিশানের কারণে সংগঠিত শিল্পে কিছু ওয়েলফেয়ার মেজারস বা এরগোনোমিক্স উন্নত করার চেষ্টা করেছিল পুঁজিবাদী দুনিয়া ৷ কিন্তু যতদিন যাচ্ছে লড়াই করে অর্জিত সেসব সুযোগসুবিধা ধীরে ধীরে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ৷অসংগঠিত শিল্পে এ দেশে এখনো বন্ডেড লেবার দিয়ে কাজ করানো হয়৷ কাজ করার কারণে অঙ্গহানি হলে বা কোনো অঙ্গ অকেজো হয়ে গেলে তার দায় শ্রমিকের নিজের৷ তার জন্য তাকে কিছু ভিক্ষা দিয়ে চাকরি থেকে বিদায় দেওয়ার ঘটনা আখছার ঘটছে৷ যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে এভাবে মানবতার চরম অপমান ক্রমবর্ধমান হবে৷

সমৃদ্ধ হলাম

ভারি সুন্দর লেখা।

এই যে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে জয়ন্তদা অবলীলাক্রমে যেতে পারেন, এইটা আজকাল বিরল।

যার জন্য পড়তে ভাল লাগে শুধু নয়, পড়বার আগ্রহ তৈরী হয়।

নাৎসি আর জনস্বাস্থ্য নিয়ে লেখাটা পড়তে পড়তে, বিশেষ করে ইহুদিদের নিয়ে বিজ্ঞাপনটা দেখে একটা কথা মনে হল |

আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, খবরের কাগজে বিশেষ করে, “ethnic cleansing” কথাটা খুব চলে। যেমন মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের “এথনিক ক্লিনসিং”, বা অন্যত্র, যাই হোক। এই বাক্যবন্ধটাও কিন্তু সেই সময় থেকে চালু।

এখন এ কথাটার মানে কি? এথনিক কথাটা না হয় বোঝা গেল জনগোষ্ঠিকে বোঝাতে, কিন্তু ক্লিনসিং কথাটা আসছে কেন? কি অর্থ? “পরিষ্কার”, কিন্তু কাদের? জনগোষ্ঠি কি “জীবাণু” র সমপর্যায়ে পড়ে না তাকে সমপর্যায়ে নিয়ে আসা যায়? আমরা জীবাণুকে “পরিষ্কার” করি, তাই নানারকম “cleansing agent” এর প্রয়োজন পড়ে।

এই কথাটি জনস্বাস্থ্য থেকে ধার করা একটি শব্দ, যার যথেচ্ছ অপব্যবহার করা হয়।

এর একটা প্রতিবাদ হলে ভাল হয়, বিশেষ করে সাংবাদিকরা যাঁরা খবর বিতরণ করেন এবং লেখেন, তাঁদের সচেতন হবার একটা জায়গা রয়েছে।

আপনার লেখা পড়ে বারবার পাঠক সমৃদ্ধ হয়। এত সুললিত ভাবে অনায়াসে গুরুগম্ভীর বিষয়কে সহজ সরল করে সাধারণ এর পাঠযোগ্য ও বোধগম্য করে তুলতে খুব কম লেখক করে তুলতে পারেন। অসাধারণ এই লেখাগুলো। কোনদিন এই ইতিহাস জানতে পারতাম না এই প্রবন্ধ না পড়লে।

Excellent sir

অসাধারণ প্রবন্ধ। এই সব লেখা চিকিৎসকদের আরো সমাজমনস্ক হতে সাহায্য করবে।

ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্যের লেখাটা অসাধারণ, কারণ উনি বুঝিয়েছেন জনমুখী সমাজবিজ্ঞানী আর চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সংঘাত হতে পারে না। তাঁদের পরামর্শের অভিমুখ এক। একটা সময় ছিল যখন তাঁদের পরামর্শ এবং শ্রমিকদের চেতনা মালিক ও সরকারকে বাধ্য করতে পেরেছিল শ্রমিকদের কাজের ও জীবনযাপনের পরিবেশ উন্নত করতে। কিন্তু এখন সব কেমন যেন বদলে গেছে। মানুষ এখন মূল্যহীন। তারা অধিকার হারাচ্ছে এবং মুখ বুজে তা মেনে নিচ্ছে। হয়তো সময় বদলাবে। আবার মানুষ তার অধিকার ফিরে পাবে।

ধন্যবাদ, ডঃ জয়ন্ত, এই মূল্যবান প্রবন্ধের জন্য।

অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ আধিকারিক সুকুমার ভট্টাচার্যের মতামত-

ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্যের লেখাটা অসাধারণ, কারণ উনি বুঝিয়েছেন জনমুখী সমাজবিজ্ঞানী আর চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সংঘাত হতে পারে না। তাঁদের পরামর্শের অভিমুখ এক। একটা সময় ছিল যখন তাঁদের পরামর্শ এবং শ্রমিকদের চেতনা মালিক ও সরকারকে বাধ্য করতে পেরেছিল শ্রমিকদের কাজের ও জীবনযাপনের পরিবেশ উন্নত করতে। কিন্তু এখন সব কেমন যেন বদলে গেছে। মানুষ এখন মূল্যহীন। তারা অধিকার হারাচ্ছে এবং মুখ বুজে তা মেনে নিচ্ছে। হয়তো সময় বদলাবে। আবার মানুষ তার অধিকার ফিরে পাবে।

ধন্যবাদ, ডঃ জয়ন্ত, এই মূল্যবান প্রবন্ধের জন্য।