চলুন, একটা জমাটি ক্রাইম থ্রিলার দিয়েই গল্পটা শুরু করা যাক। ক্রাইম থ্রিলারটা জমাটি হবে কি না, তা নির্ভর করে লেখকের পারদর্শীতার উপর। হয়তো ক্রাইম থাকে, সন্দেহ থাকে, গোয়েন্দা থাকে, অপরাধীর পেছনে ছুটে চলা থাকে কিন্ত থাকেনা থ্রিলটাই। জমাট বাঁধে না, লেখা। তবে যে ঘটনাটি বলতে চলেছি, এতে অপরাধ আছে। অপরাধীও আছে। সে অর্থে গোয়েন্দা নেই। থ্রিলও আছে। তবে সেটা হয়ত অনুভব করাতে আমি অপরাগ। কারণ অপরাধীর নাম-ধাম আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন। সেই জানা গল্পটাই আরেকবার বলবো। শুনুন। দেখুন ভালো লাগে কি না শুনতে।

তবে এটা যেমন তেমন কোন অপরাধ নয়। যে ঘটনাটি বলতে চলেছি সেটাকে পৃথিবীর বুকে ঘটা সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানসম্মত জালিয়াতি (সাইন্টিফিক ফ্রড – scientific fraud) বলা হয়।

শেষ থেকে শুরু।।

স্থান: ব্রিটিশ মিউজিয়াম (ন্যাচারাল হিস্ট্রি) , লন্ডন

কাল: ১৯৫৩ সাল, নভেম্বর মাসের ২০ তারিখ, দুপুর ১:৪০ মিনিট

পাত্র: ডিরেক্টর স্যার গেভিন ডি বিয়ার (Sir Gavin de Beer; ১ নভেম্বর ১৮৯৯ – ২১ জুন ১৯৭২)

পাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের নাম বললেও, এখানে পাত্র একজন নন। তিন জন। একজনের নাম বলেছি। বাকি দুজন হলেন কেনেথ ওকলে (Kenneth Oakley; ৭ এপ্রিল ১৯১১ – ২ নভেম্বর ১৯৮১) আর জোসেফ উইনার (Joseph Weiner; ২৯ জুন ১৯১৫ – ১৩ জুন ১৯৮২)। প্রথমজন এম্ব্রায়োলজিস্ট (embryologist¹), দ্বিতীয়জন জীবাশ্মবিদ (palaeontologist²) ও ভূতাত্ত্বিক (geologist³) আর তৃতীয়জন জৈবিক বা শারীরবৃত্তিয় নৃতাত্ত্বিক (biological or physical anthropologist⁴)। একটা ভুল তথ্য দিয়েছি, গেভিন ডি বিয়ার তখনও ‘স্যার’ হননি। এই ঘটনার একবছর পর, ১৯৫৪ সালে ‘স্যার’ হয়েছিলেন।

ডিরেক্টর গেভিন ডি বিয়ারের ঘরে জড়ো হয়েছেন এই তিন দিকপাল। টেবিলের পাশে রাখা সুইচটা টিপতেই ঘরের বাইরে দরজার উপরের লাল আলোটা মুহূর্তে দপ্ করে জ্বলে উঠল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। বাইরে থাকা চাপরাসি বুঝে গেল, এখন আর কাউকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। গভীর আলোচনা চলছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু… সুতরাং লাল আলো যতক্ষণ না পর্যন্ত নিভছে, বাকি সকলের জন্য আপাতত ‘প্রবেশ নিষেধ’।

তবে আমরা ঘরে ঢুকতেই পারি। আমাদের প্রবেশ অবাধ। চলুন। ভেতরে যাই।

গেভিন সাহেব কোন প্রশ্ন না করে, কেনেথ ওকলের দিকে শুধু তাকালেন। চোখে প্রশ্নবাচক চিহ্ন। বাকি দুজনেই জানেন, কেন তিনি এ ঘরে এসেছেন। ওকলে সময় নষ্ট না করে বলতে শুরু করলেন। ঝাড়া পঁচিশ মিনিট কথা বলে ওকলি যখন থামলেন, মাথায় হাত দিয়ে গেভিন তখন বসে আছেন নিজের চেয়ারে। স্থানুবৎ। যা শুনলেন, হয়তো জানতেন সেটাই শুনবেন। তবুও বিশ্বাস হচ্ছিল না। এতো বড় একটা খবর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। আর উইনারের চোখে খুশি উপচে উঠছে। গত কয়েক রাত তার ঘুম হয়নি চিন্তায়।

ওকলে তথ্য প্রমাণ সব হস্তান্তর করে দিলেন, ডিরেক্টরের হাতে। বিয়ার সাহেব আনমনেই হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ফোনের দিকে। পাশের ঘর থেকে সেক্রেটারীকে ডেকে নিলেন। ঠিক সাড়ে তিন ঘন্টা পরে এই ঘরে আবার একটা মিটিং শুরু হলো। ট্রাস্টি সদস্য এবং কার্যনির্বাহী সদস্যদের নিয়ে। ওকলে আর উইনার ততক্ষণে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের কাজ শেষ। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, সেইদিন সন্ধ্যার মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন করে সবটা জানিয়ে দেওয়া হবে সমস্ত পৃথিবীকে। উপায় নেই লুকিয়ে রাখার। দায়ও নেই। সবাই সবটাই বুঝতে পারছেন। আজ না হয় কাল সকলে জেনে যাবেনই। বরং লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেই, সংস্থার বদনাম আরো বেশি হতে পারে। সুতরাং…

পরেরদিন, না তার পর দিন ২২ নভেম্বর পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় কাগজের প্রথম পাতায়, আবার ‘পিল্টডাউন ম্যান’ স্থান পেলো। তবে এভাবে কাগজের পাতায় নাম ওঠা, লজ্জার। ভীষণ লজ্জার। সমস্ত পৃথিবী জেনে গেলো, ‘পিল্টডাউন ম্যান’ আদতে একটি ভাঁওতা। জালিয়াতি। বৈজ্ঞানিক ভাঁওতা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি। মানুষের উচ্চাকাঙ্খার জন্য বিজ্ঞানকে বহু মূল্য চোকাতে হয়েছে। বিজ্ঞানের দিকে আজও আঙুল ওঠে, এই ঘটনার জন্য।

প্রাককথন।।

‘পিল্টডাউন ম্যান’ যে একটি ভাঁওতা তা নাহয় জানা গেল। কিন্তু ‘পিল্টডাউন ম্যান’ কি? কেনই বা এই জালিয়াতির প্রয়োজন হয়েছিল? কে বা কারা যুক্ত ছিল এই জালিয়াতির সাথে? প্রশ্ন বহু। উত্তর, আপাতত অজানা। জানবো ধীরে ধীরে। উত্তর জানতে হলে একটু পিছনের দিকে যেতে হবে।

শুরুটা এই প্রায় আরও একশো বছর আগে। কাল আর পাত্র বদল করতে হলেও স্থানের বিশেষ রদবদল করতে হবে না। স্থান লন্ডন শহর।

কাল: ১৮৫৯ সাল।

আর পাত্র? পাত্রকে আমরা মোটামুটি আমরা সকলেই চিনি। অন্তত নামে চিনি। চার্লস ডারউইন। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ‘বিবর্তনবাদের জনক’ চার্লস ডারউইন।

১৮৫৬ সালে পাওয়া গেল হোমো নিয়েন্ডারথ্যালের (Homo neanderthalensis) প্রথম ফসিল। যদিও প্রথমে… প্রথমে কি হয়েছিল তা প্রথমেই জানতে হবে! পরে বলবো। আপাতত এটা একটা তথ্য। এর বেশি কিছু নয়।

চার্লস ডারউইন ১৮৫৯ সালে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ‘থিওরি অফ ইভোলিউসন’ (Theory of evolution) বইটি। এর বারো বছর পর ১৮৭১ সালে আরো একটি বই লিখেছিলেন ডারউইন সাহেব, ‘ডিসেন্ট অফ ম্যান’ (Descent of Man)।

এই দুটি বই মানুষের মনে বিবর্তনের সম্বন্ধে ধ্যান ধারণার অমূল পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিল। কেমন করে, কিভাবে বহু প্রশ্ন আছে। সুতরাং তার উত্তরও আছে। তবে ডারউইন সাহেবকে নিয়ে পরে বিস্তারিত ভাবে বলতে হবে। না বললে এই গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পরের অধ্যায়ে বলি? বিবর্তন, অভিযোজন শব্দ গুলে ইস্কুলের বইতে আমরা পড়েছি। পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে। লিখেছি। নম্বর পেয়েছি। তারপর ভুলে গেছি। ডারউইন সাহেবের আগে এবং পরে বিবর্তন নিয়ে যত আলোচনা, সে সব পরে আরেকদিন করা যাবে। সে সব নিয়ে আরেকদিন আড্ডা হবে। আজ নয়। তবে একটু বলে রাখি, ডারউইন সাহেব স্পষ্টই বলেছিলেন তাঁর ধারণা মানুষের উদ্ভব হয়েছে আফ্রিকাতে। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনের কারণ খুব সহজ। কেন? খুব সরল উত্তর। বিবর্তনের কোন এক ধাপে মানুষ প্রাইমেটদের থেকে আলাদা হয়েছে। অর্থাৎ অতীতের প্রাইমেটদের থেকে অতীতের মানুষ আলাদা হয়েছে। আলাদা হবার পর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তিত হতে হতে বর্তমান ‘মানুষ’- পরিনত হয়েছে। ঠিক তেমনই ভাবে পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান প্রাইমেটের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় সমস্ত প্রাইমেটদের বাসস্থান আফ্রিকা। সুতরাং পরিবর্তনের গন্ডিটাও যে আফ্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং মানুষের উদ্ভব যে আফ্রিকার কোন জায়গাতেই হবে সেটাও খুব স্বাভাবিক। উদ্ভব হবার পর মানুষ আফ্রিকার বাইরে চলে এসেছে।

তবে ডারউইন সাহেব বললেন আর সকলে মাথা পেতে সব মেনে নিলেন ব্যাপার ঠিক তেমন নয়। বিস্তর বাগ বিতন্ডা। ঝগড়া ঝামেলা। ব্যঙ্গ খেউড়। বহু কিছু হয়েছিল। আজও আছে। হচ্ছে। কিন্তু আগেই বলেছি, সেসব আজ নয়। আপাতত মেনে নিন আপানারা। না মানতে পারলেও সঙ্গে চলুন, প্রশ্ন গুলো মাথায় রাখুন। কারণ পরে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবো। ঠিক ঠিক হিসেবে, কড়ায় গন্ডায় পেয়ে যাবেন।

এখন বলতে গেলে গল্পের অভিমুখ ঘুরে যাবে। তা, মানুষ তাদের পূর্বপুরুষের খোঁজ করা শুরু করলো। অর্থাৎ আদিমতম রূপ। যা ঠিক ‘মানুষ’ হবার আগের স্তর। দু-পেয়ে এমন প্রাণী যারা প্রাইমেটও নয়, আবার ঠিক মানুষও নয়। অনেকটা যেন হাঁসজারু। আবার ঠিক তাও নয়। ঠিক যে কি, সেটা কারোরই জানা ছিল না। আর সেটাই ছিল মস্ত বড় এক ফাঁক। লখিন্দরের বাসর ঘরে ওই ছোট্ট ফুটো দিয়েই সাপ ঢুকেছিল। আর এখানে…

ঊনবিংশ শতকের শেষে বা বিংশশতকের শুরুর দিকে, সেই সময়ের ইংরেজ এবং অন্যান্য ইয়োরোপিয়ান বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল মানুষের উদ্ভব হয়েছে, ইয়োরোপ মহাদেশেরই কোথাও। এশিয়া হলেও হতে পারে। কিন্তু আফ্রিকা! নৈব নৈব চ। ডারউইন সাহেব তাঁর ধারণার পিছনে যুক্তি দিলেও প্রমাণ দিতে পারেননি। কিন্তু তৎকালীন ইয়োরোপিয় বৈজ্ঞানিকরা সে যুক্তি মানতে নারাজ ছিলেন। ইয়োরোপিয়ানরা সর্বক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সুতরাং প্রাণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের উদ্ভব ইয়োরোপেই হওয়া সম্ভব। আফ্রিকাকে না মেনে নেবার পিছনে যত না যুক্তি ছিল, তার চেয়েও অনেক বেশি ছিল ঘৃণা। আফ্রিকা! যেখানে ওই কালো মানুষ গুলো থাকে! তাঁরা হবে আমাদের পূর্বপুরুষ! কদিন আগে যারা আমাদের ক্রীতদাস হয়ে থাকতো তারা হবে আমাদের পূর্বপুরুষ! এটা ইংরেজ বা ইয়োরোপিয়ানদের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। বৈজ্ঞানিক কারণ নয়। যুক্তি নয়। এর পিছনে ছিল কেবলমাত্র ঘৃণা।

প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র ইয়োরোপে আদিমতম মানুষের পূর্বপুরুষের ফসিল খোঁজ নিয়ে চলছিল, তা নয়। আরো একটা জিনিস সকলের মাথায় ছিল। কোন দেশে সেই আদিমতম মানুষের ফসিল পাওয়া যায়, তা নিয়ে ঠান্ডা লড়াই। কেন? কারণ যে দেশে আদিমতম মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে, তারাই হলো ‘আসল’। ‘সকল দেশের চাইতে সেরা’ সেই দেশের বাসিন্দারাই আদিমতম মানুষের প্রতিনিধি। বাকি সমস্ত দেশের বাসিন্দারা আদতে সেই আদিমতম মানুষের ছানাপোনা। এখন যে দেশেরই গর্বিত বাসিন্দা হও না কেন, আদতে তুমি আমাদের দেশেরই প্রতিনিধি। সুতরাং…

বিভিন্ন দেশে খননকার্য শুরু হলো। স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড। কেউ কেউ আবার পাড়ি দিলো এশিয়ায়। ভারত- পাকিস্তান সীমান্তে (তখন অবশ্য পাকিস্তান বলে কোন দেশ ছিল না। শুধুই ভারত), ইন্দোনেশিয়া। এই সময়ের ফসিল আবিষ্কারের অনেক গল্প আছে। যা আরেকদিন বলা যাবে। একটা নয়, অনেক অনেক গল্প আছে। অনেকটা সময় নিয়ে সেই সব গল্প বলতে হবে। সে পরে আরেকদিন হবে খন। যদি শুনতে চান তো।

ফ্রান্স আর বেলজিয়ামে পাওয়া গেল ক্রো-ম্যাগনন (cro-magnon) হাড়ের টুকরো, নিয়েন্ডারথ্যালের (Homo neanderthalensis) ফসিল। ১৯০৭ সালে জার্মানিতে ওটো স্কুটেনসাক (Otto Schoetensack) আবিষ্কার করলেন প্রায় দু লক্ষ বছরের পুরনো হোমো হেইডেলবার্জেনসিস (Homo heidelbergensis)-এর চোয়ালের ফসিল। আধুনিক মানুষ অর্থাৎ হোমো সেপিয়েন্স (Homo sapiens) এবং হোমো নিয়েন্ডারথ্যালের পূর্বপুরুষ বলে ভাবা হয় এই হেইডেলবার্জেনসিসকে। এই হেইডেলবার্জেনসিসের ফসিল তখনও অবধি পাওয়া ‘মানুষ’-এর ফসিলের মধ্যে আদিমতম। জার্মানিতে ফসিলের হদিস পাওয়া গেল, অথচ ইংল্যান্ডে কিচ্ছুটি পাওয়া যাচ্ছে না! মান সম্মান নিয়ে টানা টানি!

এদিক ওদিক থেকে যে সব ফসিল পাওয়া যাচ্ছিল সকলের মাথার খুলি বা করোটির গঠন এপ-এর মতো। একটু বুঝিয়ে বলি। খুলি অথবা করোটির উপরিভাগের গঠন অনেকটা সমান (flat), মোটা সামনের দিকে ঢালু হয়ে নেমে আসা কপাল, চাপা নাক। পছন্দ হচ্ছিল না বৈজ্ঞানিকদের। চাহিদা বা পছন্দের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসিলের হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না! পছন্দ অনুযায়ী! এটা কি অনুরোধের আসর নাকি! আসলে সেই সময়ের ইয়োরোপের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, বিবর্তনের সময় বাকি সমস্ত প্রাইমেটদের থেকে আলাদা হবার সময়, মানুষের মস্তিষ্কের আকার সবচেয়ে প্রথমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং করোটির গঠন হবে বড়। এপ-দের মতো ছোট নয়। এরপর দাঁতের আকারের পরিবর্তন হয়। খাদ্যাভাসের পরিবর্তনের কারণে। আর সবশেষে ‘মানুষ’ দুই পায়ে হাঁটতে শিখেছিল। ফলে হাত-পায়ের এবং কোমড়ের হাড়ের গড়নের পরিবর্তন হয়েছিল। আদতে… … নাহ্ আসলে কি, তা এখন আর নাই বা জানলেন। অন্য কখনো জানলেও চলবে।

কি।।

আসুন এবার চলে আসি আসল ঘটনায়। পায়ে পায়ে চলুন এগিয়ে যাই।

১৯১২ সাল। মূল ঘটনা ১৯১২ সালেই। তবে, শুরুটা আরো কয়েক বছর আগেই হয়েছিল।

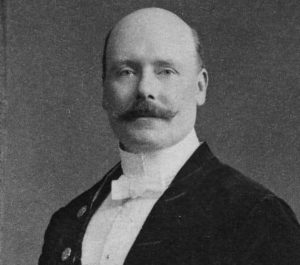

এই গল্পের নায়ক কিন্ত চার্লস ডারউইন নন। নায়কই বলুন বা প্রতিনায়ক, মোদ্দা কথা, এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র হলেন, আরেক চার্লস। চার্লস ডসন (Charles Dawson; ১৮৬৪ – ১০ অগাস্ট ১৯১৬)। পেশায় আইনজীবী। আর শখ, ফসিল সংগ্রহ করা। ফসিল তো আর হাটে বাজারে হুট করে কিনতে পাওয়া যায় না, যে ফসিল সংগ্রাহক হবে! আদতে বিভিন্ন পুরনো-অ্যান্টিক জিনিসপত্র সংগ্রহ করা শখ। ডসন সাহেব যদিও জনপ্রিয়তার জন্য খুব বিখ্যাত ছিলেন না। মানুষটি বেশ দাম্ভিক ছিলেন, যাকে পছন্দ করা বেশ কঠিন ব্যাপার। তবে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মানুষ। সমাজের গণ্যমান্য লোকজনের সাথে ওঠাবসা, তাই…। ১৯০২ সালে ইংল্যান্ডের প্রথম মেসোজোয়িক (Mesozoic) যুগের স্তন্যপায়ী প্রাণীর একটি ফসিল খুঁজে পান। তারপর থেকেই তার খাতির গেল বেড়ে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বেশ কয়েকটি ফসিল খুঁজে পেয়ে দান করেছেন। জিওলজি (Geology – ভূবিজ্ঞান) বিভাগের আর্থার স্মিথ উডয়ার্ডের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।

গোড়ায় কি হয়েছিল তা কেউই জানে না। তবে ডসন সাহেব সকলকে বলেছিলেন, ১৯০৮ সাল নাগাদ পিল্টডাউনের একটি নির্দিষ্ট অংশে খোড়াখুড়ি করার সময় এক জন শ্রমিক একটি খুব শক্ত হাড়ের টুকরো খুঁজে পান মাটির নীচে। অনেকটা যেন নারকেলের খোলার মতো শক্ত। তা ডসন সাহেবের এইসব পুরনো জিনিস নিয়ে আগ্রহ আছে জেনে সেই হাড়টি তাকে দেন, সেই শ্রমিকটি। এরপর সেই জায়গাটির প্রতি বিশেষ ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ডসন সাহেব। নিজের খরচে সেখানে খোড়াখুড়ির কাজ শুরু করেন। এ ব্যাপারে আগ্রহী স্থানীয় এক রসায়নের শিক্ষক, স্যামুয়েল অ্যালিনসন উডহেড (Samuel Allinson Woodhead) কে, উনি ডেকে নেন সাহায্যের জন্য। খননকার্য চলতে লাগলো। তবে লোহার মতো শক্ত, গাঢ় খয়রি রংয়ের কয়েক টুকরো মাথার হাড় ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া গেল না। মাথার হাড়ের টুকরো! কোন প্রাণীর? উত্তর নেই (সূত্র: Dawson, C. 1913. The Piltdown skull. Hastings and East Sussex Naturalist 2:73-82.)। শোনা যায়, উড়ো খবর, ডসন এই সময় উডহেডকে প্রশ্ন করেছিলেন, তার এমন কোন পদ্ধতির কথা জানা আছে কি না, যাতে একটা সাধারণ হাড়কে ফসিল মনে হতে পারে। জবাবে উডয়ার্ড কি বলেছিলেন, জানা নেই। [সূত্র: Costello, P 1985. The Piltdown hoax reconsidered. Antiquity LDC 167-171.] তবে যেহেতু উড়ো খবর, তাই অবিশ্বাস করতেই পারেন।

সময় এগিয়ে চলেছে সমানে।

১৯০৯ সালের মে মাস। ডসনের সাথে পরিচয় হলো দুজন মানুষের। এই দুইজনই আবার ফসিলের খোঁজে খোড়াখুড়ি করার জন্য সঠিক জায়গা খুঁজছিলেন। তারা হলেন জেসুইট পাদ্রী ফাদার ফেলিক্স পেলেটিয়ার (Father Felix Pelletier) এবং পিয়েঁর টিল্হার্ড ডি চার্ডিন (Pierre Teilhard de Chardin)। বয়সে নবীন টিল্হার্ডের সাথে ডসনের বেশ ভালো জমে উঠলো। দুজন মিলে এরপর ১৯১২ সাল অবধি নিঃশব্দে খোঁজ করতে লাগলেন। কিছু পেলেন কি না, কেউ কিচ্ছুটি জানতে পারলো না।

ডসন সাহেব ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথমে চিঠি পাঠালেন, পরে নিজে এসে দেখা করলেন আর্থার স্মিথ উডয়ার্ডের (Aurther Smith Woodward; ২৩ মে ১৯৬৪ – ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪) সাথে। চিঠিতে লিখেছিলেন, খুলির (করোটির) যে খন্ডাংশ পাওয়া গেছে, তা জার্মানিতে পাওয়া হেইডেলবার্জেনসিসের একটা ‘যোগ্য জবাব’ হতে পারে (“thick portion of a human skull which will rival H. heidelbergensis in solidity”) [সূত্র: Weiner, J. S 1955. The Piltdown Forgery. Oxford Oxford University Press.]। উডয়ার্ড সাহেব তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জিওলজি বিভাগের প্রধান ও প্যালিয়ন্টোলজিস্ট (Paleontologists)। বন্ধ দরজার পেছনে কি কথা হল, তা কেউ জানেনা। সেখানে আমাদের জন্যও “অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষিদ্ধ”। মার্চ মাসে ডসন সাহেব তাঁর এক কর্মচারীর হাত দিয়ে উডয়ার্ড সাহেবের কাছে একটি দাঁত পাঠালেন। ‘পিল্টডাউন কূপের মধ্যেই পাওয়া গেছে’ বলে লিখেছিলেন সাথে চিঠিতে। উডয়ার্ড সাহেব ‘এটি একটি জলহস্তির প্রি-মোলার’ বলে লিখে পাঠালেন। মে মাসের মাঝামাঝি ডসন সাহেব আবার দেখা করলেন উডয়ার্ড সাহেবের সাথে। সাথে নিয়ে এলেন একটা প্যাকিং বাক্স। তাতে ছিল পিল্টডাউন কূপের মধ্যে পাওয়া সমস্ত ধরনের হাড়ের খন্ডাংশ। আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আবারও কি কথা হলো জানতে পারলাম না কেউ। তবে জুন মাস শুরুতে এবার উডয়ার্ড সাহেব ডসনের সাথে চললেন, সাক্সেসের পূর্ব প্রান্তে পিল্টডাউন গ্রামে। সেখানে আগে থেকেই খননকার্য শুরু হয়েছিল। মুখে মুখে খবর হলো ১৯০৮ সাল থেকেই নাকি এই খননকার্য চলছে। চার বছর পর ‘খুব গুরুত্বপূর্ণ’ কিছু পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেটা যে কি, তা কেউ জানেনা। প্রায় নিঃশব্দে কাজ এগোতে লাগলো। ঘড়ির কাঁটা এগোতে লাগলো।

জুন মাসের ২ তারিখ, ১৯১২। ডসন, উডয়ার্ড আর টিল্হার্ড খননকার্য যেখান হচ্ছিল চললেন সেখানে। ডসন খুঁজে পেলেন খুলির হাড়ের আরেকটি খন্ডাংশ। টিল্হার্ড খুঁজে পেলেন হাতির দাঁতের অংশ। খুলির হাড়ের খন্ডাংশ দেখে উডয়ার্ড বাচ্চাদের মতো খুশিতে নেচে উঠলেন। প্রাথমিক দোনোমনো ভাব কেটে গেল। টিল্হার্ড তাঁর ডাইরিতে লিখেছিলেন, “he jumped on the piece with the enthusiasm of a youth and all the fire that his apparent coldness covered came out” [সূত্র: Spencer, F. 1990. Piltdown: A Scientific Forgery. New York: Oxford University Press.]

সকলকেই বলা ছিল কেউ যেন একটিও কথা বাইরে প্রকাশ না করেন। তখন তাই কিচ্ছুটি জানতে পারেনি। এরপরেই টিল্হার্ড হঠাৎ চলে যান ফ্রান্স। কেন? তা কেউ জানে না।

জুনের শেষে আর জুলাই মাসের শুরুতে ডসন সাহেব পান দিকের প্যারাইটাল হাড়ের তিনটি খন্ডাংশ খুঁজে পান। উডয়ার্ড সাহেব খুঁজে পান একটি চোয়ালের ভাঙা অংশ।

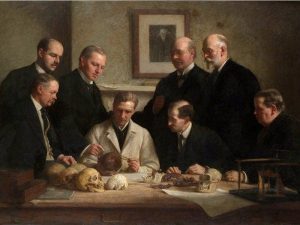

এই সব টুকরো অংশ নিয়ে উডয়ার্ড ফিরে এলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। দেখালেন তার সহকারী ফ্রাঙ্ক বার্লোকে (Frank Barlow)। আরো দুজনের এই সময় হাড় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। একজন আর্থার কেইথ (Arthur Keith) আর ই. রে ল্যাঙ্কেস্টার (E. Ray Lankester)। কেইথ রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেন মিউজিয়ামের সংরক্ষক (Conservator) আর ল্যাঙ্কেস্টার একজন প্রাণীবিদ। কেইথ অবশ্য ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন ডসন প্রথমেই তার কাছে এই ফসিল না নিয়ে আসার জন্য। যেখানে উডয়ার্ডের চেয়ে তাঁর এ ব্যাপারে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা দুইই বেশি। কিন্তু সম্ভবত কেইথ আসল কারণটা সেসময় বুঝতে পারেননি। [সূত্র: Keith, A. 1950. An Autobiography. London: Watts.]

যতই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা চলুক না কেন, ২১ নভেম্বর ‘ম্যাঞ্চেস্টার গার্জিয়ান’ কাগজে পিল্টডাউন ম্যান সম্পর্কে একটা বড়সড় লেখা ছাপানো হল। মানুষ প্রথম এই বিষয়ে জানতে পারলো। পুরো ইংল্যান্ড এবং ইয়োরোপ জুড়ে একটা রীতিমত শোরগোল পরে গেলো।

১৯১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর জিওলজিক্যাল সোসাইটির এক সভাতে ডসন আমন্ত্রিত হিসেবে যোগদান করলেন। সেখানেই ডসন ও স্মিথ সাহেব সারম্বরে সকলের সামনে ঘোষনা করলেন, তাঁরা একটি ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের আদিমতম মানুষের ফসিল! কেবলমাত্র ইংল্যান্ডের নয়, এই ফসিল সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে আদিমতম মানুষের ফসিল! না। এখানে একটা ভুল হল, আদিমতম মানুষের হবে না। হবে, আধুনিক মানুষদের আদিমতম পূর্বপুরুষ (‘most ancient human ancestor’)। অর্থাৎ বন্য পশু (প্রাইমেট) থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষের আদিমতম রূপ, যারা দুই পায়ে (bipedal) হাঁটতে শিখেছে। তা এই ফসিলের বয়স একটু আধটু নয়, ঘোষণা করলেন এই ফসিলের বয়স প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর! ফসিল হিসেবে পাওয়া গেছে, একটি মাথার খুলির উপরিভাগের হাড়ের পাঁচটি খন্ড টুকরো, একটি চোয়ালের অংশ, চোয়ালের মধ্যে গ্রথিত দুটি দাঁত (মোলার) আর কিছু স্টোন টুল।

আদিমতম মানুষের মাথার খুলিটি বেশ বড়, অর্থাৎ প্রায় আধুনিক মানুষের সমান মস্তিষ্কের আয়তন। অথচ চোয়ালের গঠন অনেক আদিম। আদিম বলতে, আদিম মানুষ নয় এখানে। অন্যান্য প্রাইমেটদের মতো। এই যেমন গিবন, গোরিলা বা শিম্পাঞ্জির মতো। মানুষের চোয়াল যদি একটা টেবিলের উপর রেখে উপর থেকে দেখা হয় সেটা অনেকটা অর্ধবৃত্তাকার (semicircular), অনেকটা ইংরেজির C এর মতো। আর প্রাইমেটদের চোয়ালের গঠন অনেকটা ইংরেজির U এর মতো।

স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক মহলে চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল। এতোদিনে তাহলে বিবর্তনের সেই মিসিং লিঙ্কের খোঁজ পাওয়া গেল! এপ (গ্রেটার এপ) আর মানুষের মিসিং লিঙ্ক! যার খোঁজ চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে। স্বস্তি। সকলেই দেখতে চায়। কিন্তু সকলের হাতে তো আর এই অমূল্য সম্পদ দেওয়া যায় না। তাই উডয়ার্ড তার সহকর্মীদের সাথে নিয়ে হাড়ের ছাঁচ (কাস্ট) তৈরি করলেন। এখনও পর্যন্ত খুব কম দুই একজন বাছাই করা মানুষ এই ফসিলকে নিজের হাতে নিয়ে পরীক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। সকলেই জানে এই ধরনের ফসিল ভঙ্গুর হতে পারে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু উডয়ার্ড যেন বড্ড বেশিই এ ব্যাপারে খুঁতখুঁতে। সর্বক্ষণ আঁকড়ে বসে থাকেন। এক মুহূর্তের জন্য এই ফসিল হাত ছাড়া করতে চান না। কাউকেই প্রায় হাত দিতে চান না। খুব ঘনিষ্ঠ দুই একজন ছাড়া। আগলে নিয়ে বসে আছেন। এই ছাঁচ তৈরির ফলে অনেকেই সেই ফসিল হাতে নিয়ে পরীক্ষার সুযোগ পেলেন। না, আসলটা নিয়ে নয়। ছাঁচ নিয়ে।

এরপর শুরু হলো, এক আজব লড়াই। যা বহু প্রশ্ন কে ধামাচাপা দিয়ে ছিল। কেইথ আর উডয়ার্ড আলাদা ভাবে, নিজেদের মতো করে হাড়ের খন্ডাংশের সাহায্যে ‘পিল্টডাউন ম্যান’-এর মাথা পুনর্নির্মাণ (reconstruct) করতে শুরু করলেন। পুনর্নির্মাণ করার প্রয়োজন কেন হল? প্রশ্নটা আপনি করতে যাচ্ছিলেন জানি। তাই বলেই ফেলি। যেহেতু মাথা বা করোটির সমস্ত হাড়ের টুকরো পাওয়া যায়নি, তাই যে টুকরো গুলো পাওয়া গেছে, সেই টুকরো গুলোর সহায়তায় বাকি টুকরো গুলো পাওয়া গেলে কেমন হতে পারতো সেই টুকরো অংশ, তা অনুমান করা হয়। এইবার মাথাটা তাহলে ঠিক কেমন হতে পারে তা অনুমান করে, সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়। এটিই পুনর্নির্মাণ।

এবং যথারীতি দুজন আলাদারকম ভাবে পুনর্নির্মাণ করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ এক চুল নড়তে চাননা। দুজনেই গোঁ ধরে বসে আছেন, বলছেন তার তৈরির মডেলই সঠিক।

একটা মিটিং এর দিন ধার্য করা হলো, রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেনের কনফারেন্স রুমে, ১২ জুলাই ১৯১৩। কেইথ আর উডয়ার্ডের মধ্যে। সঙ্গে আরো কয়েকজন রয়েছেন। করোটির পুনর্নির্মাণ নিয়ে। তাঁদের মধ্যেকার বিবাদ মেটানোর জন্য। কেইথ, উডয়ার্ডের পুনর্নির্মিত করোটির গঠন কিছুতেই মানতে পারলেন না। বললেন, উডয়ার্ড পুনর্নির্মাণ ব্যাপারটা বোঝেনই না। আর উডয়ার্ড ও কেইথকে পাত্তাই দিতে চান না।

মানুষ (বৈজ্ঞানিক) এই হাড়ের সত্যতা নিয়ে প্রশ্নের বদলে, প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকলো কোন পুনর্নির্মাণ বেশি ঠিক, তা নিয়ে। খুব নিশ্চুপে একটা জালিয়াতিকে শিলমোহর দেওয়া হয়ে গেলো। যেহেতু প্রশ্নের তীর গেছে ঘুরে, তাই এই হাড়ের খন্ডাংশ এই ফসিল আদৌ কতোটা সঠিক, কতোটা বৈধ তা চাপা পরে গেল। এই প্রশ্নটা প্রায় কেউ তুললেনই না। বা বলা যায় তোলার সুযোগটাই পেলেন না। কেইথের পুনর্নির্মাণ মডেল বৈজ্ঞানিকদের বেশি পছন্দের হলো। কারণ বৈজ্ঞানিকদের ধারণার অনেকটাই কাছাকাছি হয়েছিল তার পুনর্নির্মাণ।

যদিও এই সময়েও দুই একজন এই হাড়ের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। চোয়ালের আর মাথার খুলি একই প্রাণীর নয়, এই নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেন। যেমন, কিং জর্জ কলেজের অ্যানাটমির শিক্ষক ডেভিড ওয়াটেস্টন (David Wateston) ১৯১৩ সালেই খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন এই মাথা আর চোয়াল এক প্রাণীর হতেই পারে না। বলেছিলেন মাথাটি মানুষের হলেও, এই চোয়াল এপ-এর।

আমেরিকার ‘মিউজিয়াম ওফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি’-র অ্যানাটমির বিভাগে কাজ করতেন উইলিয়াম কিং গ্রেগরি (William King Gregory)। ১৯১৩ সালে জীবাশ্ম গুলো পরীক্ষার পর জানালেন, এই হাড়গুলো দেখে মোটেই খুব পুরনো মনে হচ্ছে না। খুলির অংশ কোন আফ্রিকার কালো মানুষের বা অস্ট্রেলিয়ার আদি মানুষের। আর ভাঙা চোয়ালটি কোন এপ-এর। এটি ধোঁকা বলেই মনে হচ্ছে। (“It has been suspected by some that geologically they are not old at all; that they may represent a deliberate hoax, a Negro or Australian skull and a broken ape jaw, artificially fossilized and planted in the gravel-bed to fool the scientists”) [সূত্র: Gregory, W. K 1914. The dawn man of Piltdown. American Museum Journal 14:189-200.] যদিও সকলকে খুব অবাক করে এর কিছুদিন পরেই গ্রেগরি, তার মত বদলে বলেন, ওনার প্রাথমিক ধারণা ভুল ছিল! এগুলো একদম খাঁটি। ১৯১৫ সালে আমেরিকার প্রাণীবিজ্ঞানী জেরিট মিলার একটি লেখায় সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছিলেন ‘পিল্টডাউন ম্যান’-এর ‘জ’ মানে চোয়ালের অংশটি শিম্পাঞ্জির। [সূত্র: Miller, G. S. 1915. The jaw of Piltdown man. Smithsonian Miscellaneous Collections 65 (12).] যদিও মিলারের মতামত কে ছিন্নভিন্ন করে দেন, আরেক হাড় বিশেষজ্ঞ (osteologist) উইলিয়াম প্লেন পাইক্রাফ্ট (William Plane Pycraft)। পাইক্রাফ্ট ছিলেন উডয়ার্ডের পরম বন্ধু। তখন অধিকাংশের কাছেই পাইক্রাফ্টের যুক্তি অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু মিলারের যুক্তি পড়ে গ্রেগরি আবার তার মতামত বদল করেন। এবং বলেন আমি প্রথমে যা বলেছিলাম সেটাই ঠিক। এই চোয়াল এবং করোটি যে একই প্রাণীর তার সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদিও তার এই ‘কাভি হা কাভি না’ এর জন্য অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের কাছেই তার মতামতের আর তেমন কোন দাম ছিল না।

জর্জ গ্রান্ট ম্যাকার্ডি (George Grant McCurdy) য়েলে ইউনিভার্সিটির (Yale University) অন্তর্গত মিউজিয়াম ওফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির কিউরেটার, জানালেন মাথার খুলির সাথে চোয়ালের গঠনগত রূপের কোন মিল নেই। এই দুটি একটি প্রাণীর হতে পারে না। ১৯২৩ সালে জার্মানির এন্থ্রোপলজিস্ট ফ্রাঞ্জ ওয়েডেনরিচ (Franz Weidenreich) দাবী করেন, এ মানুষের মাথার সাথে ওরাংওটানের চোয়ালের মিশ্রণ। যদিও সংখ্যায় খুবই কম।

ইতিমধ্যে ১৯১৩ সালের একটা ঘটনা ঘটে। যদিও ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে বহু পরে। ১৯৫৩ সালে। যখন এই জালিয়াতির ঘটনা সকলে জেনে গেছে তখন। কাজেই ঘটনাটি সত্যতা নিয়ে, আমার নিজের মনে প্রশ্ন আছে। তা যা বলছিলাম, ১৯১৩ সালের মে মাস নাগাদ ডসনের সাথে দেখা করতে আসেন দু জন শখের প্রত্নতাত্ত্বিক। ক্যাপ্টেন গাই বার্বি (Captain Guy St. Barbe) আর মেজর রেজিনাল্ড ম্যারিওট (Major Reginald Marriot), ডসনকে না জানিয়েই। আচমকা। তারা ডসনের ঘরে পৌঁছে আবিষ্কার করেন, ডসন সাহেব হাড়ের সাথে রাসায়নিক মাখিয়ে কিছু পরীক্ষা করছেন। সন্দেহ হয়। হবার কথা। ভেবে উঠতে পারছেন না, তাঁরা কি করবেন। ঠিক দুই দিন পর, তাদের সাথে দেখা করেন, ডসন সাহেবের স্ত্রী। ব্যস্ এরপর তারা একদম চুপ করে যান। ঘটনাটি শুধুমাত্র একজন জেনেছিলেন, একমাত্র সাক্ষী ছিলেন, মার্টিন হিন্টন (Martin Allistair Campbell Hinton)। উডয়ার্ড সাহেবের অধিনস্ত এক কর্মচারী। নামটা মাথায় রাখুন পরে কাজে দেবে।

একদিকে এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাতাবহ, অপর দিকে চারিদিকে উৎসবের পরিবেশ। নানান মহলে রীতিমত হইহই। ফসিল আবিষ্কার হলে, তার দুটি নাম দেওয়াটাই রীতি। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। একটা ডাকনাম, এই ফসিলের ডাকনাম দেওয়া হল, পিল্টডাউন ম্যান (Piltdown Man – যেখানে ফসিল পাওয়া গেছে সেখানের নাম অনুসারে)। ফসিল গুলোকে বিজ্ঞানীরা, বা কখনো সখনো আমার আপনার মতো উৎসাহী মানুষেরা, সাধারণত এই নামেই চেনেন। আর একটা ভাল নাম, ইয়োয়্যান্থ্রোপাস ডাওসনি (Eoanthropus dawsoni)। এই নামের শেষ অংশটা দেখুন, ডাওসোনি অর্থাৎ ডসন সাহেবের নিজের নামে। নিজেকে এ ভাবেই অমর করে দিতে চেয়েছিলেন। হয়তো সফল হতেও পারতেন। কিন্তু… কথায় আছে না, there is no perfect crime… ইংল্যান্ডে পাওয়া এটিই প্রথম হোমিনিড (hominid)।

একেই অং বং চং কি সব নাম, তার সাথে আবার হোমিনিড! জানি আপনি প্রশ্ন করবেন, হোমিনিডটা আবার কি মশাই! তাই তো? হোমিনিড কাকে বলে, তা নিয়ে একটু খটকা আছে। আসলে কোন কোন বিজ্ঞানী যাকে হোমিনিড বলেন, তাকেই আবার কোন কোন বিজ্ঞানী হোমিনিন বলেন। তবে, মোটামুটি সকলেই একই অর্থে ব্যবহার করেন।

আগে নামের ব্যাপারটা স্পষ্ট করি। তারপর বলছি। আমার নাম যেমন প্রলয়। প্রলয় বসু। আপনার নাম হয়তো, সঞ্জয় সেন। আমাদের প্রত্যেকের নামের অন্তত দুটি অংশ বা ভাগ থাকে। আমাদের এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীরই একটা করে বিজ্ঞানসম্মত নাম আছে। সমস্ত মানুষের যেমন, হোমো সেপিয়েন্স (Homo sapiens)। লম্বা-বেঁটে, রোগা-মোটা, সাদা-কালো সক্কলেই হোমো সেপিয়েন্স। প্রথম অংশটি গোত্র পরের অংশটি গণ। আগেই বলেছি প্রতিটি প্রাণীরই বিজ্ঞানসম্মত নামের দুটি অংশ। বর্তমান মানুষদের বলা হয় হোমো সেপিয়েন্স। পরের অংশটি অর্থাৎ গণ, অবিভাজ্য। কিন্তু প্রথম অংশটি বিভাজ্য। বর্তমান মানুষের আগে যে সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে এসেছিল, যারা আজ আর বর্তমান নেই, লুপ্ত, তারাও কিন্তু হোমো গোত্র। গণ আলাদা। কারো হেইডেলবার্জেনসিস, বা কারো নিয়েন্ডারথ্যাল। এই হোমো সেপিয়েন্স স্তরে পৌছবার আগে, আর অন্যান্য প্রাইমেটদের (আরো সঠিকভাবে শিম্পাঞ্জির সাথে) সাথে বিচ্ছেদের পরের দশা গুলোকে একত্রে হোমিনিড বলা হয়।

এদিকে খননকার্য কিন্তু চলছে। ডসন সাহেব আছেন সেখানে। মাঝে মধ্যেই উডয়ার্ড সাহেবও হাজিরা দিচ্ছেন। বেশ কিছুদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর টিল্হার্ড আবার হাজির হয়েছেন। আগস্ট মাস নাগাদ পাওয়া গেল আরেকটি দাঁত (ক্যানাইন) আর ক্রিকেটের ব্যাট সদৃশ, এক টুকরো হাড়। ক্যানাইন দাঁতটি নিয়ে আবার একটা ছোট গল্প আছে। বলছি। চোয়ালের মধ্যে ক্যানাইন দাঁতের অংশটি যখন পাওয়া যায়নি, বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা চলছে, ক্যানাইনটা পাওয়া গেলে, সেটার গড়ন কেমন হওয়া উচিত। উডয়ার্ড সাহেব যেমন ভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন, তেমন হলে কেমন হতে পারে সেই দাঁতের গঠন আবার কেইথ সাহেবের পুনর্নির্মাণ অনুযায়ী হলে কেমনই বা হতে পারে সেই দাঁতের গঠন। ১৯১৩ সালে তো পিয়েঁর টিল্হার্ড আবার চলে এসেছেন পিল্টডাউনে। যোগ দিয়েছেন আবার খননকার্যে। সাত-আট মাস কেটে গেছে এর মধ্যে। পিল্টডাউন থেকে একটি ক্যানাইন পাওয়া গেলো। টিল্হার্ড খুঁজে পেলেন। দাঁতটি উডয়ার্ড সাহেব ঠিক যেমনটি কল্পনা করেছিলেন, সেই দাঁতটি অবিকল সেরকম। যেন মাপ নিয়ে কোন এক শিল্পী এই দাঁতটি তৈরি করেছেন। বোঝো কান্ড! ক্যানাইন আবিষ্কারের পর উডয়ার্ড সাহেবের পুনর্নির্মাণ করা মাথাকেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন সকলে। আর সেই ক্রিকেট ব্যাট সদৃশ হাড়! ওটা আসলে হাতির দাঁত। যা ঘঁসেমেজে ওই আকার দেওয়া। উদ্দেশ্য? প্রথম ইংরেজ, আর তার কাছে ইংরেজদের জাতীয় খেলা ক্রিকেট ব্যাট থাকবে না! তা হয় নাকি? সুতরাং… আচ্ছা এই ব্যাটটা দেখেও কারো মনে সন্দেহ হয়নি এটা নিঃসন্দেহে ধোঁকা।

এখানে একটা কথা জেনে রাখা ও মনে রাখা ভালো, বিবর্তনের পথ সবসময়ই একমুখী। অর্থাৎ যে পথ মাড়িয়ে তুমি এগিয়ে গেছো, সেইপথে ফেরার আর উপায় নেই। আপাতত একটা বিবৃতি হয়েই থাক। একটু পরেই বুঝবেন, কেন এই কথা বলছি।

মৃত্যুর একবছর আগে, ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ডসন সাহেব উডয়ার্ড সাহেবকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে জানান, পিল্টডাউন কূপের থেকে মাইল দুয়েক দূরে আরেকটি জায়গা থেকে তিনি আরেকটি খুলির কয়েকটি খন্ডাংশ পেয়েছেন। চিঠির খবর কেউ জানতে পারলো না। এই চিঠির কথা আর্থার স্মিথ, ডসনের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জনসমক্ষে আনেননি। ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সাল। ডসন সাহেব ছয় মাস হলো মারা গেছেন (১০ আগস্ট ১৯১৬)। উডয়ার্ড সাহেব প্রকাশ্যে আনলেন ডসনের চিঠি। সেখান থেকে সকলে জানতে পারলেন, আরেকটি স্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে। শেফিল্ড পার্কের কাছে। পিল্টডাউন দুই (Piltdown II) বলে লিখেছেন। আরেকজন আদিমতম মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। কয়েকটি হাড়ের খন্ডাংশ পাওয়া গেছে…

১। বাম দিকের ফ্রন্টাল

২। অক্সিপিটাল

৩। মোলার দাঁত

৪। গন্ডারের দাঁত (মোলার)

পৃথিবী জুড়ে চলা যুদ্ধ? নাকি অন্য কোন কারণ। কেন উডয়ার্ড সাহেব এই চিঠির কথা আগে প্রকাশ করেননি।

যদিও ডসন সাহেব বলে যাননি ঠিক কোথায় এই ‘পিল্টডাউন টু’ কিন্তু এই খবর চাউর হতেই সমালোচকেরা কেমন নিস্তব্ধ হয়ে যান। একরকম মেনেই নেন ‘পিল্টডাউন ম্যান’-এর সত্যতা। সবার গলার জোর যেন হুট করে থেমে গেল। এখানে একজনের নাম অবশ্যই করা উচিত। কে বলুন তো? হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। উইলিয়াম কিং গ্রেগরি। তিনি আবার দল বদল করে পিল্টডাউন ম্যানের সত্যতা নিয়ে তার মনে যে সন্দেহ নেই তা জানান। সকলেই মেনে নেন… আরো দুটো কথা বলার আছে।

এক। সেই ফসিলের টুকরো গুলোও কখনোই প্রকাশ্যে আনেননি। উডয়ার্ড সাহেবের কাছে ওই ফসিল আদৌ পৌঁছেছিল কি না কেউই জানতে পারেনি। উডয়ার্ড সাহেব এ বিষয়ে মুখ খোলেন নি।

দুই। খুঁজে পাওয়া যায়নি সেই দ্বিতীয় পিল্টডাউন কূপের অস্তিত্বও। বহু খোঁজের পরেও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

১৯২৪ সালে রেমন্ড ডার্ট (Raymond Dart) আবিষ্কার করেন ‘টাউসিং বয়’। প্রাথমিক ভাবে বৈজ্ঞানিকরা অস্বীকার করলেও শেষমেশ স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। ক্রমশ একের পর এক নতুন নতুন ফসিল আবিষ্কার হতে লাগলো। ইয়োরোপিয়ান বিজ্ঞানীরা ১৮৯৮ সালে ‘জাভা ম্যান’কে (যা আদতে Homo erectus – হোমো ইরেক্টাস) মেনে নেননি। পরে অবশ্য ইয়োরোপিয়ানদের এই একগুঁয়েমি, ফল হাতে নাতে দিতে হয়েছিল। সকলকেই নতমস্তকে নিজেদের ভুল স্বীকার করতে হয়েছিল। হাত কামড়াতে হয়েছিল।

একের পর এক ফসিলের আবিষ্কারের পর মানুষজনের কাছে পিল্টডাউন ম্যানের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। বাকি সব কটি ফসিলের থেকেই এর (পিল্টডাউন ম্যান) চোয়াল এবং করোটির গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। কেন হবে এমনটা? হঠাৎ করে আলাদা গড়ন একটি প্রজাতির প্রাণীর হয়ে আবার পিছন দিকে ফিরে চলা যায় নাকি? বিবর্তনে আর যা খুশি হতে পারে, কিন্তু এটি হতে পারে না।

কেউ প্রমাণ না করতে পারলেও মূল আলোচনার থেকে এরপর ধীরে ধীরে দূরে সরে যায় ‘পিল্টডাউন ম্যান’। মানুষের মাথার খুলি যে অনেক পরে আধুনিক হয়েছিল তার প্রমাণ হয়ে গেছে। মানুষের মন এবং আলোচনা থেকে পিল্টডাউন ম্যান তখন আলোচনা থেকে বহু দূরে।

যে সময় এই পিল্টডাউন ম্যান ‘আবিষ্কার’ করা হয়, তখন প্যালিয়ান্থ্রোপলজি শাখাটি সবে হামাগুড়ি (হাঁটি হাঁটি পা করে চলতে শিখেছে) দিচ্ছে। এর সাথে যুক্ত বিজ্ঞানীদের তখনো অনেককিছু শিখতে বাকি আছে। অ্যান্থ্রোপলজি (নৃতত্ব) হল, বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি এবং তার ক্রমবিকাশ নিয়ে পড়াশোনা করা হয়। এর চারটি মূল শাখা আছে-

সাংস্কৃতিক (বা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক) নৃতত্ত্ব (cultural or socio-cultural anthropology)

জৈবিক বা শারীরবৃত্তিয় নৃতত্ত্ব (biological or physical anthropology)

ভাষাগত নৃতত্ত্ব (linguistic anthropology)

প্রত্নতত্ত্ব (archeology)

প্যালিয়ান্থ্রোপলজি হল, জৈবিক বা শারীরবৃত্তিয় নৃতত্ত্বের একটা বিশেষ শাখা, যেখানে ফসিল নিয়ে পড়াশোনা করা হয়।

ডসন সাহেব জানতেন, ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা অপেক্ষা করে আছেন এমন একটি ফসিলের যার মাথার গঠন অনেকটা আধুনিক মানুষের সমান কিন্তু মুখ, চোয়াল ও দাঁতের গঠন এপ-সম বা এপ-দের মতো। আগেই বলেছি সেই সময়ের ইংরেজ এবং ইয়োরোপের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, বিবর্তনের সময় বাকি সমস্ত প্রাইমেটদের থেকে আলাদা হবার সময় মানুষের মস্তিষ্কের আকার সবচেয়ে প্রথমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরপর দাঁতের আকারের পরিবর্তন হয়, সবশেষে দুই পায়ে হাঁটতে শিখেছিল। সুতরাং তাঁরা যা চাইছেন, ডসন সাহেব হাতে করে তাদের সেটাই উপহার দিয়েছিলেন।

তখনও পর্যন্ত এটাই বোঝা সম্ভবপর হয়নি যে ‘পিল্টডাউন ম্যান’ এই বিবর্তনের মহাযজ্ঞের কোথায় (কোন জায়গায়) ঠিক মানানসই হবে। আসলে তখন একটা শূণ্যস্থান ছিল। আর এই সুযোগটাই খুব সুন্দর ভাবে নেওয়া হয়েছিল।

দুই পায়ে হাঁটা যে ‘মানুষ’ হবার বিবর্তনের প্রথম ধাপ, আর মস্তিষ্কের আয়তনের বৃদ্ধি যে এর বহু লক্ষ বছরের পরের ধাপ তা তখনকার বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারেননি। এর পর বহু হোমিনিড ফসিল দেখে, পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীদের ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়।

কেন।।

এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক যতটা সহজ ঠিক ততটাই কঠিন। ডসনের উদ্দেশ্য ছিল বৈজ্ঞানিকদের স্বীকৃতি। মনের মধ্যে আকুতি ছিল, রয়্যাল সোসাইটির নির্বাচিত সদস্য হওয়া। হয়তো হয়েও যেতেন। আর দুই এক বছর বাঁচলেই।

হয়তো বহুবছর আগেই পিল্টডাউন ম্যান ভুয়ো যে তা প্রমাণিত হয়ে যেত। করা সম্ভব হয়নি। কারণ উডয়ার্ড সাহেব কাউকে আসল হাড় গুলো ছুঁতে দিতেন না। ১৯৪৪ সালে মৃত্যুর আগে অবধি তিনি আগলে রেখেছিলেন ওই হাড়। কাউকে ছুঁতে দিতেন না।

১৯৪৭ সালের পর থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে হতে থাকে পিল্টডাউন ম্যান আদতে ভুয়ো। ভুয়ো তো মানুষ বুঝতে পারছে, কিন্তু প্রমাণ হবে কি করে? শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক মেধা নয়, প্রয়োজন ছিল আরো একটু বেশি কিছু। আরো একটু সাহস। এই সাহসটাই কেউ করে উঠতে পারছিলেন না। প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে ভেঙে ফেলা সহজ নয়। শেষমেশ ১৯৫৩ সালে এই ধারণার উপর শিলমোহর পরে।

রহস্যভেদ।।

১৯৫৩ সালে উইনার-গ্রেন ফাউন্ডেশনের (Weiner-Gren Foundation) আহ্বানে বৈজ্ঞানিকদের একটা সন্মেলন অনুষ্ঠিত হলো লন্ডন শহরে। প্রথম দিন সন্মেলনের শেষে রাতের নৈশ ভোজের আসরে কেনেথ ওকলে আর জোসেফ উইনারের দেখা হল। সমবয়স্ক ওকলে আর উইনারের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে সময় লাগলো না। ওকলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাজ করেন। ভূতাত্ত্বিক। উইনার ওক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে নৃতাত্ত্বিক। ওকলে ১৯৪৯ সালে রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে ফসিলের বয়স নির্ধারণের এক নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার করে বেশ নাম করেছেন। নতুন এবং সঠিক বয়য় নির্ধারণের জন্য নির্ভুল পদ্ধতি। সন্মেলন চলাকালীন কথা বলতে বলতে এক সন্ধ্যায় উইনার ‘পিল্টডাউন ম্যান’-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। দেখলেন ওকলেও তাঁরই মতো ‘পিল্টডাউন ম্যান’ নিয়ে সন্দিহান। বয়স, চোয়াল আর মাথার গঠন, অগোছালো এলোমেলো ভাবে পাওয়া একেকটি হাড়ের টুকরো – সন্দেহ সবকিছু নিয়েই। ব্যস্। উইনার বললেন “তাহলে আর দেরি কেন? তোমার নিজের পদ্ধতির সাহায্যে অনায়াসে সমস্ত সন্দেহের নিরসন সম্ভব।” চমকে উঠলেন ওকলে। আরে তাই তো! পরদিন দুজন দেখা করলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডিরেক্টরের সাথে। কিছুদিন অপেক্ষা করতে হলেও শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলতে তেমন বাধা এলো না। স্পেশাল ভল্ট থেকে ‘পিল্টডাউন ম্যান’ বাইরে এলো। এতোদিনে ‘পিল্টডাউন ম্যান’ এর জীবাশ্মে বাইরের কারো হাত পড়লো। প্রথম কেউ নিজের হাতে ধরে পরীক্ষা করার সুযোগ পেলেন ‘পিল্টডাউন ম্যান’-এর জীবাশ্ম। ওকলে সাহেব তাঁর ফ্লোরিন টেস্ট করেন ‘পিল্টডাউন ম্যান’-এর ফসিলের উপর। হতবাক হয়ে গেলেন ওকলে। পরীক্ষার ফলাফল দেখে কেনেথ সাহেবের তো চক্ষু চরকগাছ! ও হরি! একটি হাড়ও খাঁটি নয়! একেকটা হাড়ের বয়স যে একেকরকম দেখায়! খুলির হাড়ের বয়স পাঁচ লক্ষ বলা হয়েছিল। তা আদতে পাঁচশো বছর পুরনো! আর চোয়ালের বয়স তো কয়েক দশক মাত্র! হাড় গুলো কোন একটি প্রাণীর নয়। বিভিন্ন হাড় বিভিন্ন প্রাণীর। এখান ওখান থেকে জড়ো করে এক করা হয়েছে। হাড় গুলোকে লোহার এবং পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। যাতে সেগুলোকে পুরনো মনে হয়। এরপরের ঘটনা সকলেরই জানা। ওকলে এবং উইনার দেখা করলেন গেভিন সাহেবের সাথে। এই ঘটনার প্রায় ছয় বছর পর, ১৯৫৯ সালে অ্যানাটমির শিক্ষক উইলফ্রেড লে গ্রস ক্লার্ক (Wilfrid Le Gros Clark) এবং নৃতাত্ত্বিক জোসেফ ওয়েইনার এই হাড় গুলো নিয়ে আবার পরীক্ষা করে রায় দেন, মাথার খুলির অংশ এবং হনু বা চোয়ালের অংশ দুটি আলাদা প্রাণীর। খুলি অংশগুলো কোন আদিম মানুষের নয়। বরং আধুনিক মানুষের। আর চোয়ালের অংশটি ওরাংওটানের (Orangotun)। দাঁত গুলো শিম্পাঞ্জির (chimpanzees)। দাঁতের মধ্যে কিছু আঁচড়ের দাগ পাওয়া যায়, যার থেকে বোঝা যায়, দাঁত গুলো জোর করে চোয়ালে দাঁতের গর্তের মধ্যে বসানো হয়েছিল।

কে বা কারা।।

পিল্টডাউন ম্যান তো ভুয়ো প্রমাণিত হল। কিন্ত এই জালিয়াতির পেছনে কে ছিলেন? কোন একজন ষড়যন্ত্রী? না একাধিক ব্যক্তি। আজও জানা যায়নি। বহু মানুষের দিকে আঙুল উঠেছে। কিন্ত প্রমাণ আজও মেলেনি। চার্লস ডসন থেকে শুরু করে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, বহু মানুষের দিকেই আঙুল উঠেছে।

কিন্ত…

যদিও ডসনকেই প্রধান ষড়যন্ত্রী বলে ভাবা হতো এবং আজও ভাবা হয়। কিন্ত খ্যতির চূড়ায় থাকতে থাকতেই ১৯১৬ সালে ১০ আগস্ট ডসনের মৃত্যু হয়।

ফরাসী পাদ্রী ও প্যালিয়ন্টোলজিস্ট পিয়েঁর টিল্হার্ড ডি চার্ডিন

(Pierre Teilhard de Chardin) যিনি একটি দাঁত (ক্যানাইন) ‘খুঁজে’ পেয়েছিলেন, তিনিও আরেক সন্দেহভাজন ব্যক্তি। অনেকেই মনে করেন, আদতে টিল্হার্ডই ডসন সাহেবকে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

যদিও আর্থার স্মিথ উডয়ার্ড কে কেউ প্রতারক বলে ভাবেন না। সকলেই মনে করেন, মানুষটি একটি চূড়ান্ত জালিয়াতির শিকার।

মার্টিন হিন্টন (Martin Hinton)। মনে আছে নামটা? বেশ খানিকক্ষণ আগে এঁর নাম একবার আলোচনাতে এসেছে। স্মিথ উডয়ার্ডের সহকর্মী। তবে উডয়ার্ড কে ভীষণ অপছন্দ করতেন। ১৯১২-১৩ সাল নাগাদ মিউজিয়ামে কাজ করতেন, ভীষণ কম মাহিনা পেতেন। বহুবার দরবার করার পরেও টাকা পয়সা বাড়াননি উডয়ার্ড সাহেব। ১৯৭৮ সালে, ন্যাশনাল মিউজিয়ামের একটি বন্ধ ঘরে প্রচুর নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কাজের অকাজের নানারকম। তার মধ্যে ছিল, হিল্টন সাহেবের একটি ট্রাঙ্ক। যার মধ্যে পাওয়া যায় একটি দাঁত ও এক টুকরো হাড়। যা পিল্টডাউন ম্যান এর হাড়ের মতোই লোহার দ্রবণে ডুবানো! একদম একরকম দাগ। অনেকেই মনে করেন, উডয়ার্ড সাহেবকে জব্দ করতে ডসন সাহেবের সাথে মিলে এটি তার ‘হাতের কাজ’।

ডসন সাহেবের মৃত্যু হয় ১৯১৬ সালে, পিয়েঁর টিল্হার্ড ডি চার্ডিনের মৃত্যু হয় ১৯৫৫ সালে আর মার্টিন হিন্টনের ১৯৬৩ সালে। তিন প্রধান সন্দেহভাজন। সন্দেহের তীর

আসলে, প্রতিটি নমুনা ‘খুঁজে’ পাবার সময় ডসন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এবং ডসন সাহেবের মৃত্যুর পর ওইখানে আর কখনো একটিও নমুনার খোঁজ পাওয়া যায়নি। সুতরাং…

সমস্যা হল, পিল্টডাউন ম্যান যে ভুয়ো, নৃতাত্ত্বিকরা এটা প্রমাণ করার পর, এটা তাদের কাছে শাঁখের করাতের মতো অবস্থার সৃষ্টি হলো। কেন? নৃতাত্ত্বিকদের রীতিমত জয়জয়কার পরে যাবার কথা? নাহে, তা ঠিক হয়নি। এটা প্রমাণ হবার পর, নৃতাত্ত্বিকদের সমস্ত পুরনো ফসিল আবার নতুন করে পরীক্ষা করতে বসতে হল। আবার, বিবর্তনবাদের অবিশ্বাসীরা ‘পিল্টডাউন ম্যান’-এর মাধ্যমে তাদের স্তিমিত হয়ে যাওয়া সমালোচনার, নতুন জোয়ার ফিরে পেলো। যে বৈজ্ঞানিক সত্যই নতুন বা পুরনো ফসিলের মাধ্যমে উঠে আসুক না কেন তারা আর বিশ্বাস করতে চায় না। বলে সব মিথ্যা। সব ভুয়ো।

এই অবিশ্বাসীদের বা ক্রিয়েশনিস্টদের ধারণা যুগ যুগ ধরে চলে আসা সংকীর্ণ সনাতন ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর তা হল, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী যে অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছে, সেই অবস্থাতেই বর্তমান। ও সব বিবর্তন টিবর্তন হয় নাকো! বোঝো ঠ্যালা!

যদিও তাদের মুখ কয়েক বছরের মধ্যেই মলিকুলার জেনেটিক্সের জোরে, থামিয়ে দেওয়া গেছিলো। বন্ধ করা যায়নি। আজও না।

এই গল্পের একটা প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। যে পিল্টডাউন ম্যান এর জন্য বিজ্ঞানীরা ‘টাউসিং বয়’-এর ফসিলকে বহুদিন অবধি অবাঞ্ছিত করে রেখেছিলো, সেই ‘টাউসিং বয়’-এর সত্যতা প্রমাণিত হবার পরেই বিজ্ঞানীদের পিল্টডাউন ম্যান এর উপর প্রথম সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল।

টাউসিং বয়? সেটা আবার কি? আরেকটা ফসিল? আরেকটা ফসিল আবিষ্কারের গল্প! তাহলে সেই ফসিলের গল্প নিয়ে আরেকদিন আসা যাবে। তবে সেসব গল্পের আগে আরো অনেক গল্প জমে আছে। হবে, একটা একটা করে। তবে শুরুটা হবে ডারউইন সাহেবকে নিয়ে। আজ চলি। টাটা।

ও, আজ ২২ নভেম্বর। আজই…

এম্ব্রায়োলজিস্ট (embryologist):

জীবাশ্ম বিশারদ (palaeontologist):

ভূতাত্ত্বিক (geologist):

জৈবিক বা শারীরবৃত্তিয় নৃতাত্ত্বিক (biological or physical anthropologist):

https://www2.clarku.edu/faculty/djoyce/piltdown/map_prim_suspects/abbott/abbot_defense/piltman_englishmystery.html

Reconstruction of Piltdown Man. Source: Popular Science Monthly Volume 82