২৫শে অক্টোবর ১৯২৩, বান্টিঙ সেদিন অ্যালিস্টনে গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। সেইদিন ওই বছরের চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী হিসেবে বান্টিঙ এবং ম্যাক্লাউডের নাম ঘোষণা করে নোবেল কমিটি। সেইদিন অবশ্য সেই সুসংবাদটা জানতে পারেন নি বান্টিঙ। ২৬ তারিখ সকালে টরন্টো ফিরে, নোবেল প্রাপ্তির খবরটা জানতে পারেন তিনি। খবর শুনে খুশি হবার বদলে রীতিমতো ক্রুদ্ধ বান্টিঙ! নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে নিজের নাম দেখে যত না খুশি হয়েছেন তিনি তার থেকে বহুগুণ বেশি ক্ষিপ্ত হয়েছেন পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় ম্যাক্লাউডের নাম দেখে। বন্ধু মহলের সামনে, প্রকাশ্যেই চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন, “ম্যাক্লাউড! ম্যাক্লাউড! বেস্টের নাম নেই[৪৮]। এই পুরস্কার গ্রহণ করবো না আমি। আজই আমি তার [টেলিগ্রাম] করে এ কথা জানিয়ে দিচ্ছি স্টকহোমে, আর হ্যাঁ, জানাবো, জাহান্নামে যাও তোমরা”।

নোবেল প্রাপ্তির খবর শুনে বান্টিঙের কাছ থেকে এই রকম প্রতিক্রিয়া আশা করেন নি কেউই। ম্যাক্লাউডের সাথে বান্টিঙের তিক্ত সম্পর্কের কথা অজানা নয় বন্ধুদের। তাই বলে, ম্যাক্লাউডের নাম আছে বলে নোবেল পুরস্কার ত্যাগ! রাগেরও তো একটা মাত্রা আছে নাকি? রাগের মাথায় এসব কি বলছেন বান্টিঙ? বন্ধুদের শঙ্কা, বান্টিঙ যা রগচটা তাতে বলা যায় না সত্যি সত্যি হয়তো স্টকহোমে টেলিগ্রাম করে বসবেন তিনি। বান্টিঙের বন্ধুরা তাঁকে বোঝাতে থাকেন, তুমি হলে প্রথম কানাডিয়ন [৪৯] যে এই নোবেল পুরস্কার পাবে। এর আগে কোনো কানাডিয়ন এই পুরস্কার পান নি। তাই এটা শুধু তোমার সম্মানের প্রশ্ন নয় এটা সমগ্র জাতির সম্মানের প্রশ্ন। আমাদের মনে হয় পুরস্কারটা তোমার গ্রহণ করা উচিৎ। সতীর্থদের কথায় কিছুটা ক্ষান্ত হলেন বান্টিঙ। তবে সবচেয়ে বেশি কাজ হলো অধ্যাপক হেন্ডারসনের কথায়। আমরা দেখেছি, হেন্ডারসনকে বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বিবেচনা করতেন বান্টিঙ। হেন্ডারসনের কথায় ঠান্ডা হলো বান্টিঙের মাথা। সম্মত হলেন নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে। আর সেইসূত্রে তিনিই হলেন অদ্যাবধি চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বকনিষ্ঠ [৫০] নোবেল প্রাপক। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এই সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন বান্টিঙ।

মাথা ঠান্ডা হলো বান্টিঙের। তবে ম্যাক্লাউডের নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না তিনি। মানতে পারছেন না বেস্টের নোবেল না পাওয়াকেও। বান্টিঙ সব সময়েই মনে করতেন, ইনসুলিন আবিষ্কারের পিছনে ম্যাক্লাউডের থেকে বেস্টের অবদান বহুগুণ বেশি। তাই তাঁর মতে, ম্যাক্লাউড নন, বেস্টই হলেন নোবেল পুরস্কারের অধিক যোগ্য ব্যক্তি। বেস্টের জন্য মনে মনে খুবই দুঃখিত হলেন বান্টিঙ। না, না, বেস্টকে বাদ দিয়ে এই সম্মান গ্রহণ করতে পারবেন না তিনি। এই বঞ্চনা বিবেকে বিঁধছে তাঁর। সেই বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে, সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে, নিজের প্রাপ্য ২০,০০০ কানাডিয়ন ডলারের অর্ধেক অংশ বেস্টের সাথে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন বান্টিঙ। ফলে বেস্ট ও বান্টিঙ প্রত্যেকেই এখন ১০,০০০ কানাডিয়ন ডলার করে পাবেন।

বান্টিঙের মতো মাথা গরম করেন না ম্যাক্লাউড। বান্টিঙ তাঁর পুরস্কার বেস্টের সাথে ভাগ করার কথা ঘোষণা করলেন বটে, কিন্তু তাতে বাদ পড়লেন কলিপ। অথচ ইনসুলিন পরিশোধনে কলিপের অবদানই সর্বাধিক বলেই মনে করেন ম্যাক্লাউড। কলিপকে ভুলে যেতে পারেন বান্টিঙ, কিন্তু ম্যাক্লাউড ভোলেন নি। বান্টিঙ যদি তাঁর পুরস্কার মূল্যর অর্ধেকটা বেস্টের সাথে ভাগ করে নেন, তাহলে তিনিও তাঁর পুরস্কার মূল্যের অর্ধেক কলিপের সাথে ভাগ করে নেবেন। বান্টিঙের ঘোষণার কয়েকদিন পরেই ম্যাক্লাউড ঘোষণা করেন, তাঁর প্রাপ্য ২০,০০০ কানাডিয়ন ডলারের অর্ধেকটা কলিপের সাথে ভাগ করে নেবেন তিনি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন উদাহরণ আর দ্বিতীয়টা নেই, যেখানে নোবেল প্রাপক তাঁর প্রাপ্য অর্থ সতীর্থদের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। এই ঘোষণার ফলে, বান্টিঙ, বেস্ট, কলিপ ও ম্যাক্লাউড প্রত্যেকে ১০,০০০ কানাডিয়ন ডলার করে পেলেন। ধন্য, ধন্য বান্টিঙ, ধন্য ম্যাক্লাউড। আমরা আপনাদের তিক্ততা বাদে বাকি উদাহরণগুলো যেন চিরকাল মনে রাখতে পারি।

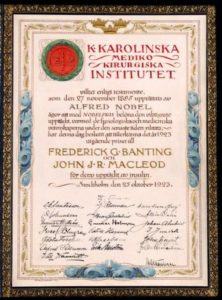

| বান্টিঙ ও ম্যাক্লাউডের নোবেল সার্টিফিকেট। |

প্রায় প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই ম্যাক্লাউডের সাথে বনিবনা নেই বান্টিঙের। বান্টিঙ বরাবর সন্দেহ পোষণ করতেন যে তাঁর গবেষণা নিজের নামে চালাতে চান ম্যাক্লাউড। তাঁর গবেষণার কৃতিত্বে ভাগ বসাতে চান ম্যাক্লাউড। এবার নোবেল পুরস্কারে ম্যাক্লাউডের নাম ঘোষণা হওয়ার পর সেই সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হলো। ম্যাক্লাউডের উপর মনে মনে ফুঁসতে লাগলেন বান্টিঙ। তখন, ম্যাক্লাউডের সাথে বান্টিঙের বাক্যালাপ তো পরের কথা, মুখ দেখেদেখিই কার্যত বন্ধ। ২৬শে নভেম্বর ১৯২৩, বান্টিঙ-ম্যাক্লাউডের নোবেল প্রাপ্তির সম্মানে এক নৈশভোজের আয়োজন করেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়। সেই ভোজসভায় উপস্থিত প্রত্যেকেই বান্টিঙ-ম্যাক্লাউড মনোমালিন্যের কথা জানেন। বান্টিঙ-ম্যাক্লাউড দ্বৈরথের হালফিল কেচ্ছা জানতে উশখুশ করছেন অনেকেই। আয়োজক তরফে মেডিসিনের অধ্যাপক লিউলিস বারকার সুন্দরভাবে পরিস্থিতি সামলে বলেন, “ইন ইনসুলিন দেয়ার ইজ গ্লোরি এনাফ ফর অল” [পরে, এই নামেই টেলিফিল্ম তৈরি করা হয়েছিল]।

সত্যিই কি নোবেল সম্মানের যোগ্য ছিলেন না ম্যাক্লাউড? বান্টিঙের একান্ত গুণগ্রাহী ছাড়া এমন ধারণা কেউ পোষণ করেন বলে মনে হয় না। নোবেল কমিটির কাছে যুগ্মভাবে তাঁদের নামের প্রস্তাবক অধ্যাপক ক্রোহর মতে, “… কর্মপন্থার রূপরেখা [তৈরির] কৃতিত্ব, যা থেকে [ইনসুলিন] আবিষ্কার হয়, প্রশ্নাতীত ভাবে ডা. বান্টিঙের। … কিন্তু নিশ্চিত রূপে তিনি একক ভাবে এই গবেষণা করতে পারতেন না, যদি না প্রথম থেকে এবং সর্বক্ষণ অধ্যাপক ম্যাক্লাউডের নির্দেশ পেতেন”।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরই মোটামুটি ভাবে বান্টিঙ-ম্যাক্লাউড সম্পর্কের যবনিকা পরে। কাছাকাছি থাকলেও দু’জনের মধ্যে মানসিক দূরত্ব ছিল বিস্তর। বছর পাঁচেক পর, ১৯২৮ সালে পাকাপাকি ভাবে স্কটল্যান্ডে ফিরে যান ম্যাক্লাউড। অনেকেই মনে করেন বান্টিঙের সাথে মনোমালিন্যের জেরেই শেষ পর্যন্ত কানাডা ত্যাগ করেন ম্যাক্লাউড। যবনিকা পরে বান্টিঙ-বেস্ট সম্পর্কেরও। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে উচ্চতর গবেষণার কাজে ইংলন্ড যাত্রা করেন বেস্ট। জীবনের পরবর্তী সময়ে ভিন্ন ধরনের গবেষণার সাথে যুক্ত হন বেস্ট। পরবর্তী কালে বান্টিঙ-বেস্টের মধ্যে সেই রকম ঘনিষ্ঠতা আর দেখা যায় না। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বান্টিঙের জীবনও প্রবেশ করে আরেক পর্বে। এবার সেই কথাই শুনবো আমরা।

* * *

ইনসুলিন নিয়ে গবেষণার জন্য, প্রায় দু’মাসের ছুটি নিয়ে সেই যে লন্ডন ছেড়ে টরন্টো এসেছিলেন বান্টিঙ, জীবিকা নির্বাহের জন্য আর কখনও লন্ডনে ফিরতে হয় নি তাঁকে। টরন্টো আসার পর বান্টিঙের জীবন এক উথাল পাথাল প্রবাহে ভাসতে থাকে। ইনসুলিনকে কেন্দ্র করে এক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেন তিনি। অখ্যাত এক ডাক্তার ক্রমেই খ্যাতির শীর্ষে উঠতে থাকেন তিনি। পিছনে পড়ে থাকে লাজুক, মুখচোরা, সাদাসিধে গ্রাম্য তরুণ। টরন্টোর নতুন পরিমন্ডলে ধীরে ধীরে ফিকে হতে থাকে, লন্ডনে ফেলে আসা তাঁর প্রথম প্রেম। ফিকে হতে থাকে রোচের মুখ। প্রেমিকা এডিথ রোচের সাথে মানসিক দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে তাঁর। রোচ অবশ্য বিয়ের প্রসঙ্গ তুলে ছিলেন বহুবার। কিন্তু বান্টিঙই রাজি হন নি তাতে। হবেনই বা কি করে, ইনসুলিন নিয়ে তাঁর গবেষণা তো তখন তুঙ্গে। না জানি পৃথিবীর আরো কত বিজ্ঞানী এই একই রকম গবেষণায় ব্যস্ত রয়েছেন তখন। পরিস্থিতি যা তাতে যে কেউ যখন তখন পরিশোধন করে ফেলতে পারেন ইনসুলিন। কে যে কখন সফল হবেন, তা কে বলতে পারে? প্রবল মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছেন তখন বান্টিঙ। ফলে, সংসার-বিয়ে নিয়ে ভাবার মতো ফুরসৎ কোথায় তখন তাঁর?

| বান্টিঙ ও মারিয়ন, তাঁদের বিয়ের দিনে। |

বিয়ে নিয়ে বান্টিঙের মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় নি রোচের। রোচের বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে বান্টিঙ এখন আর গ্রামের অতি সাধারণ মানের তরুণ নন। আজ তিনি পৃথিবীর সর্বাধিক চর্চিত এক চিকিৎসক। নোবেল প্রাপ্ত সফল গবেষক। তাঁর আবিষ্কারের কথাই আজ আলোচনা হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। রোচের বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে, বান্টিঙের জগৎ আর তাঁর জগৎ আজ দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে। তাঁদের চলার পথ এখন আলাদা। বিয়ে নিয়ে তাই বান্টিঙকে আর চাপাচাপি করেন নি রোচ। মে ১৯২৪, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই, নিজেদের সম্পর্কে ইতি টানতে রাজি হন দু’জনে। যবনিকা পড়ে বান্টিঙ-রোচ প্রেম কাহিনীরও।

এপ্রিল ১৯২৪, টরন্টো জেনারেল হাসপাতালের এক্স-রে টেকনিশিয়ন মারিয়ন উইলসন রবার্টসনের সাথে আলাপ হয় বান্টিঙের। শহরের নামী চিকিৎসক উইলিয়ম টি. রবার্টসনের কন্যা মারিয়নের প্রেমে পড়লেন বান্টিঙ। বান্টিঙ তখন কানাডার সর্বাধিক আলোচিত ‘এলিজেবল ব্যাচেলর’। ফলে, বান্টিঙ-মারিয়ন অচিরেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। বান্টিঙ এবার ভেবে দেখলেন, নয় নয় করে এখন ৩৩ বছর বয়স হল তাঁর। গবেষণার পাঠও সাঙ্গ হয়েছে এখন। এবার সংসার নিয়ে না ভাবলেই নয়। আর দেরি করলেন না তিনি। ৪ঠা জুন ১৯২৪, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন বান্টিঙ ও মারিয়ন।

(চলবে)

[৪৮] যেহেতু নোবেল মনোনীতদের নাম পরবর্তী ৫০ বছরের জন্য গোপন রাখা হয় তাই তখন কারও পক্ষেই জানা সম্ভব হয়নি যে ১৯২৩ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের জন্য বেস্টের নাম প্রস্তাবই করেন নি কেউ। ৫০ বছর পর জানা যায়, কেউ নাম প্রস্তাব না করায় ১৯২৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান নি বেস্ট। পরবর্তী কালে প্রকাশিত নোবেল মনোনীতদের তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে, কোলিন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ১৯৫০, ’৫১, ’৫২ এবং ’৫৩ সালে (৪ বার) নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন বেস্ট, যদিও শেষ পর্যন্ত সেই পুরস্কার পান নি তিনি। প্রসঙ্গত, ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে, পরপর দু’বছর নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন বান্টিঙ। ম্যাক্লাউড মনোনীত হয়েছিলেন একবারই, ১৯২৩ সালে। তুলনায়, ১৯২৮, ’৩৫, ’৩৬, ’৪৪ এবং ’৫১ সালে (৫ বার) নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন কলিপ। শেষ পর্যন্ত তিনিও অবশ্য নোবেল পুরস্কার পান নি।

[৪৯] বান্টিঙের আগেই, ১৯০৮ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন আর্নেস্ট রাদার্ফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭)। নিউজিল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাদার্ফোর্ড। ইংলন্ডের কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট করেন এবং বৃটিশ নাগরিকত্ব নেন। কানাডার মন্ট্রিয়ল শহরের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সময়ে তিনি নোবেল পুরস্কার। সেই হিসেবে কানাডার প্রথম নোবেল বিজেতা হিসেবে অনেকেই রাদারফোর্ডের নাম উল্লেখ করে থাকেন।

[৫০] ২০১৯ সাল পর্যন্ত অন্যান্য শাখায় সর্বকনিষ্ঠ নোবেল প্রাপকদের তালিকা এই রকম-

৫১ বছর বয়সে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান ইউএসএর কেনিথ যোসেফ অ্যারো (১৯৭২ সালে)।

৪২ বছর বয়সে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ইংলন্ডের যোসেফ রুডইয়ার্ড কিপলিং (১৯০৭ সালে)।

৩৫ বছর বয়সে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান ফ্রান্সের জঁ ফ্রেডরিক জলিয়ট কুরি (আইরিন কুরির স্বামী) (১৯৩৫ সালে)।

২৫ বছর বয়সে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান অস্ট্রেলিয়া জাত বৃটিশ বিজ্ঞানী লরেন্স ব্রাগ (১৯১৫ সালে)।

১৭ বছর বয়সে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই (২০১৪ সালে)।