মনে করিয়ে দেওয়া যাক, এই নিউ নর্মাল বিশ্ব আকাশ থেকে পড়ে নি – মাসচারেক আগের পৃথিবী থেকেই এসেছে। অসুখ-বিসুখও তা-ই। কোভিড নতুন অসুখ, তার অর্থ এমন নয়, যে, বাকি পুরোনো অসুখপত্তর হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, ঠিকই, বেশ কিছু বছর যাবৎ কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাস্টমার জোগাড় করতে বেশ কিছু নতুন ধাঁচের অসুস্থতার আমদানি হয়েছে। সুস্থ লোকজনকেও কীভাবে হাসপাতালমুখী করে তোলা যায়, সে বিষয়ে বড় বড় লোকজন অনেক বছর ধরে অনেক ভেবেছেন – এবং সেই ভাবনার বাস্তবজগতে প্রয়োগ দিব্যি সাফল্যের মুখ দেখেছে। অতএব, নিয়মিত হেলথ চেক-আপ ব্যাপারটা খুবই জনপ্রিয়। বড় বড় কোম্পানিতে যাঁরা চাকরি করেন, তাঁরা তাঁদের কোম্পানির পয়সাতেই নিয়মিত চেক-আপ করিয়ে থাকেন। যাঁরা তেমন সৌভাগ্যবান নন, তাঁরা গাঁটের কড়ি খরচা করেল পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে থাকেন।

এবম্বিধ প্রয়াসে বড় বড় হাসপাতাল নিজেদের ক্ষতির চিন্তা তুচ্ছ জ্ঞান করে আমজনতাকে স্বাস্থ্যসচেতন করে থাকেন – উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত আবাসনে ফ্রী হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকেন – এবং ডাক্তারকে চামার ভাবতে অভ্যস্ত স্বাস্থ্যসচেতন জনগণ কর্পোরেট হাসপাতালের সেই সদিচ্ছেয় দিব্যি আস্থা রাখেন। কুড়ি কি পঁচিশ রকম পরীক্ষা – যার খরচ আলাদাভাবে ধরলে তিন কি চার হাজার টাকা – একলপ্তে করিয়ে ফেলা যায় বারোশো কি দেড় হাজার টাকায় – সাথে ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রী। অনেকেই এই অফার গ্রহণ করেন – এবং সেই প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে আরো কিছু পরীক্ষা আরো কিছু পরামর্শের চক্কোরে ঘুরতে থাকেন।

কিন্তু, আমার কথাটা এইসব “অসুখ” নিয়ে নয়। করোনার দিনগুলো মোটামুটি প্রমাণ করে দিতে পেরেছে, পাঁচতারা হাসপাতালের ব্যস্ত ওপিডি মাছি তাড়ানোর পরিস্থিতিতে পৌঁছালেও জনগণ হুড়মুড় করে মরতে থাকেন না। এমনকি অমন হাসপাতালের দুর্মূল্য ইনডোর বেড খালি থাকার অর্থ এমন নয়, যে, সেই বেডে যাঁরা থাকতে পারতেন, তাঁরা দেহরক্ষা করেছেন। একদিকে বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু আমাদের দেশ যেমন করে সত্যি, আর্থসামাজিক স্কেলের অন্য শীর্ষে অতিচিকিৎসার ঝুঁকিও কিছু কম নয় – করোনার দিনগুলো এই গুরুতর শিক্ষাটি হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হলে আখেরে ভালোই হবে।

তবে আজ সে নিয়ে বলতে বসিনি। আজকে আমার কথাটা অন্য অসুখবিসুখ নিয়ে। অর্থাৎ আমাদের দেশে মানুষ যেসব অসুখে মারা যান, বা যেসব অসুখে ভুগতে থাকেন, বা যেসব অসুখে নিয়মিত ডাক্তার দেখানো জরুরী হয়ে পড়ে – সেই অসুখগুলো নিয়ে।

যেমন ধরুন, ক্যানসার। অথবা ডায়াবেটিস। কিম্বা কিডনির অসুখ। আর গরীব লোকের টিবি বা অন্যান্য সংক্রামক অসুখ তো আছেই। তাঁদের কী হল?

আগেও একটা লেখায় বলেছিলাম, যদিও সম্পূর্ণ হিসেব করে ওঠা কখনোই সম্ভবপর হবে না, তবুও, বাকি অসুখে ভোগা মানুষগুলোর জন্যে যথাযথ বিকল্প পরিকাঠামোর কথা না ভেবেই কেবলমাত্র এই করোনা প্রতিরোধের জন্যে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে – তাতে, এই সমস্ত অসুখগুলোতে এত বেশী মানুষ মারা যাবেন, যে, সেই সংখ্যা করোনা অবাধে ছড়ালে যত জন মানুষ মারা যেতে পারতেন, তার চাইতে সম্ভবত বেশী। আর এর সাথে অনাহারে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যাটা জুড়লে, বা কাজ হারানোর হতাশায় ভোগা মানুষ বা অনিশ্চয়তা-নিঃসঙ্গতাজনিত মানসিক অসুস্থতায় বিপর্যস্ত মানুষের কথা ভাবলে সংখ্যাটা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

সঠিক হিসেব না পাওয়ার একটি বড় কারণ, যে অসুখগুলোর কথা বলছি, সেগুলো সবই ক্রনিক অসুখ। যেমন ধরুন, স্তনের ক্যানসারে আক্রান্ত যে মেয়েটির কেমোথেরাপি চলছিল টিউমার ছোট করে এনে অপারেশন করানোর লক্ষ্যে – মাসতিনেকের বিনাচিকিৎসায় তার অসুখ ছড়িয়ে পড়ল শরীরের অন্যত্র – মেয়েটির নিরাময়ের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল – এখন চেষ্টা উপসর্গের উপশমের। এই মেয়েটির যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু যখন ঘটবে, তার অনেক আগেই হয়ত পৃথিবী করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে উঠবে – কিন্তু, মেয়েটির পরিণতি বদলাবে না। স্টেজ ফোর ক্যানসার এখনও অনিরাময়যোগ্য।

কিডনির অসুখে ভোগা যে মানুষটি সরকারি হাসপাতালে নিয়মিত ডায়ালিসিস করিয়ে সুস্থই ছিলেন, এই লকডাউনে গাড়িঘোড়া না জোটাতে পেরে চিকিৎসা বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেন – আনলক পর্যায়ে সারা শরীরে জল জমা অবস্থায় এসে জানতে পারলেন, আগের মত ব্যবধানে ডায়ালিসিসে ম্যানেজ হওয়ার মতো অবস্থা তাঁর আর নেই। কিম্বা অনিয়মিত চিকিৎসায় যাঁর মধুমেহ জটিল আকার ধারণ করল, তাঁর কথা ভাবুন। অথবা এই লকডাউনের চোটে যে বিপুল সংখ্যার শিশু টীকা থেকে বঞ্চিত হল, পরবর্তীকালে সহজ প্রতিরোধযোগ্য অসুখ-বিসুখে তারা আক্রান্ত হলে, এমনকি মারা গেলে সে হিসেব রাখতে পারবে কে!!

এই তিন মাসে যাঁরা জ্বরজারি বা অন্যান্য খুচরো অসুখবিসুখে আক্রান্ত হলেন, তাঁদের বড় অংশই স্থানীয় এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা সরকারি হাসপাতালে হয়ত দেখাতে পেরেছেন। কিন্তু, যেসব অসুখের চিকিৎসা বড় হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজ ছাড়া সম্ভবই নয়? লকডাউনের চোটে যাঁরা চিকিৎসা করাতে পারলেন না, তাঁদের পাশাপাশি যাঁদের চিকিৎসা আচমকা বন্ধ হয়ে গেল মাঝপথে? আবার, এই লকডাউন সত্ত্বেও যাঁদের চিকিৎসা যেমন করেই হোক চলছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁদের চিকিৎসাকেন্দ্রটিই বন্ধ হয়ে গেলে?

উদাহরণ হিসেবে মেডিকেল কলেজের কথা ধরা যেতে পারে, যেটিকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করার আগে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখা যেতে পারত।

যেমন ধরুন, বাকি মেডিকেল কলেজগুলোতে বিভিন্ন সুপার-স্পেশালিটি বিভাগ থাকলেও, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের মধ্যে একমাত্র মেডিকেল অঙ্কোলজি বিভাগ ওই কলেজ স্ট্রীটের মেডিকেল কলেজেই – একমাত্র অঙ্কোপ্যাথলজি বিভাগ সেখানে – একমাত্র সার্জিকাল অঙ্কোলজি সেখানে – দুটি মাত্র হিমাটো-অঙ্কোলজি বিভাগের একটি সেখানে।

দ্বিতীয়ত, ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসা মাঝপথে বন্ধ করে অন্যত্র রেফার করা বিপজ্জনক। সব সরকারি হাসপাতালেই পরিকাঠামোর আন্দাজে রোগীর ভিড় বেশী – মেডিকেল কলেজগুলোতে এই ভিড় নিয়ে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না – চিকিৎসার মাঝপথে যিনি রেফার হয়ে আসছেন, নতুন হাসপাতালে তিনি নতুন রোগী – তারিখ পেতে কিছু সময় লাগা অনিবার্য। এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারত সরকারি স্তরে কিছু সুচিন্তিত পদক্ষেপের মাধ্যমে। যেমন, মেডিকেল কলেজে যে বিভাগ বন্ধ, সেই বিভাগের চিকিৎসকদের অন্য হাসপাতালে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করা যেতে পারত – অর্থাৎ যে হাসপাতালে রোগীদের রেফার করা হচ্ছে, সেখানে – এর ফলে একদিকে সেই হাসপাতালে লোকবল বাড়ত, আরেকদিকে পুরোনো রোগী নতুন হাসপাতালে গিয়েও সেই পুরোনো চিকিৎসককেই পেতেন, ক্রনিক অসুখের ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু, তেমন কিছু পদক্ষেপের কথা ভাবা হয়নি। (অবশ্য, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের স্বীকৃতি চালু রাখতে গেলে বিভাগে রোগীর চিকিৎসা বন্ধ থাকলেও শিক্ষক-চিকিৎসকদের স্থানান্তরিত করে ফেলা মুশকিল)। অতএব, রোগীদের ভোগান্তি ছাড়া পথ নেই।

ক্যানসারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মাঝপথে এই বিলম্ব বিপজ্জনক। কেননা, চিকিৎসায় যে ক্যানসার কোষ ধ্বংস হয়, বাকি জীবিত ক্যানসার কোষ বেশী গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে ঘাটতি পূরণ করে। অতএব, চিকিৎসার মাঝপথে ফাঁক পড়ে গেলে অসুখ বৃদ্ধির গতি, যাঁর চিকিৎসা শুরুই হয়নি, তাঁর চাইতে বেশী। মাথায় রাখা যাক, যে কোষগুলো এই বাড়তি বৃদ্ধিহারে অংশ নিচ্ছে, তাদের অধিকাংশই পূর্ববর্তী কেমোথেরাপিতে মরে নি, অর্থাৎ তাদের কেমোথেরাপি-প্রতিরোধী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, এবং পরবর্তী চিকিৎসায় তাদের ক্ষেত্রে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

তৃতীয়ত, কেমোথেরাপি যাঁদের চলছিল, তাঁদের চিকিৎসা মাঝপথে অন্যত্র চালু করা গেলেও রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে কাজটা খুব কঠিন। রেডিওথেরাপি হয় রোজ – কেমোথেরাপি গড়ে তিন সপ্তাহ ছাড়া ছাড়া। অতএব, কেমোথেরাপির ক্ষেত্রে ফাঁক আর রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে ফাঁক ব্যাপারটা বেশ আলাদা – এবং সামান্য দু-পাঁচদিনের ফাঁক পড়লেও রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে সেই ফাঁকের হিসেব অনুসারে নতুন করে রেডিয়েশনের মাত্রা হিসেব করতে হয়। তার চেয়েও বড় কথা, রেডিওথেরাপি চিকিৎসা হয় কম্পিউটার প্ল্যানের উপর ভিত্তি করে। এক হাসপাতালের চিকিৎসকের ভাবনা অনুসারে কম্পিউটার সফটওয়্যারে সৃষ্ট প্ল্যান অন্য হাসপাতালে হুবহু অনুসরণ করা মুশকিল – প্ল্যানটি স্থানান্তরিত করা দুঃসাধ্য। মাঝপথে নতুন করে প্ল্যান করাও খুব কঠিন – কেননা রেডিওথেরাপি খুবই ঝুঁকিবহুল চিকিৎসা – ক্যানসারের পাশে থাকা গুরুত্বপূর্ণ সুস্থ অঙ্গের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। প্ল্যানের সময় অনেক হিসেব কষতে হয়, ক্যানসার সারাতে গিয়ে ঠিক কতোখানি ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব। আগের প্ল্যানে ঠিক কতোখানি ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে বিশদে না জেনে নতুন প্ল্যানিং অসম্ভব।

চতুর্থত, মাথায় রাখা যাক, চিকিৎসায় সারিয়ে তোলা যাবে, এমন পর্যায়ের ক্যানসারের ক্ষেত্রে, নব্বই শতাংশের সারানোর পথ মাত্র দুটি – অপারেশন করে বাদ দেওয়া বা রেডিয়েশন দিয়ে ধ্বংস করে ফেলা। কেমোথেরাপি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার ভূমিকা সহযোগী হিসেবে। অর্থাৎ, কেমোথেরাপির ভূমিকা বলতে টিউমারের সাইজ ছোট করে অপারেশনের উপযুক্ত করে ফেলা বা রেডিওথেরাপির সাথে ব্যবহৃত হয়ে রেডিওথেরাপির কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলা ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধুই কেমোথেরাপি দিয়ে রক্তের ক্যানসার (হিমাটোলজিকাল ম্যালিগন্যান্সি) বা বিরল কিছু ক্যানসার বাদ দিয়ে বাকি ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষেরা সারেন না। কিন্তু, যাঁদের ক্যানসার আর সেরে ওঠার পর্যায়ে নেই, তাঁদের উপশমের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব, হাসপাতালে কেমোথেরাপি যাঁদের চলে, তাঁদের কমবেশী আদ্ধেক রোগীর অসুখ আর নিরাময়যোগ্য নয় – তাঁদের কেমোথেরাপি চলছে উপসর্গের উপশমের উদ্দেশে (যার গুরুত্বও কিছু কম নয়)। কিন্তু, রেডিওথেরাপি যাঁদের চলে, তাঁদের নব্বই শতাংশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য সম্পূর্ণ নিরাময়। অর্থাৎ, আচমকা একটি মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে অন্য মেডিকেল কলেজে দৌড়াতে গিয়ে যাঁরা বেশী বিপদে পড়লেন, তাঁদের মধ্যে বড় অংশের মানুষের অসুখ ছিল নিরাময়যোগ্য – এই দেরীর পরেও তাঁদের অসুখ সেই পর্যায়ে থাকবে কি??

মনে করিয়ে দেওয়া যাক, ক্যানসার একবার অনিরাময়যোগ্য পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া বাদ দিয়ে আর কিছুই করার থাকে না – আধুনিক চিকিৎসা সেই বাকি দিনগুলো যন্ত্রণাহীন করতে পারে, বা যন্ত্রণাহীন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে,তার বেশী নয় – এঁদের সারিয়ে তোলা আর সম্ভব হয় না। এবং, এঁদের কেউই আগামীকাল বা পরশু মারা যাবেন না। ধীরে ধীরে এই মৃত্যু আসবে যখন, ততোদিনে, আগেই বলেছি, হয়ত এই করোনার আতঙ্ক কাটিয়ে উঠবে পৃথিবী।

সুতরাং, এই কোভিডের দিনগুলোতে অন্যান্য অসুখে ভুগছেন যাঁরা – যেহেতু ক্যানসারের চিকিৎসার সাথে যুক্ত আছি, তাই সে অসুখের কথা-ই বললাম, একইধরনের কথা অন্য যেকোনো ক্রনিক অসুখ নিয়েও বলা যেতে পারত – সেই অন্যান্য অসুখে ভোগা মানুষগুলো অসহায় মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকলেন দুভাবে। এক, লকডাউনের চোটে নিয়মিত চিকিৎসা না করাতে পেরে। দুই, যাঁরা এই লকডাউনের মধ্যেও বিস্তর চেষ্টা করে চিকিৎসায় ছেদ পড়তে দেন নি, তাঁদের চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেল কেননা তাঁদের চিকিৎসার জায়গাটিই বন্ধ হয়ে গেল।

কোভিড চিকিৎসাকেন্দ্র জরুরী। করোনার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা উভয়ই জরুরী। সচেতনতার গুরুত্ব নিয়ে তো প্রশ্নের অবকাশই নেই কিন্তু, বাকি অসুখে ভোগা মানুষগুলোর কথা ভাবাও সমান জরুরী।

মানুষের কষ্ট ও অসুস্থতা বা মৃত্যু – লড়াইটা তার বিরুদ্ধে। করোনায় মৃত্যুহার কমাতে গিয়ে ক্যানসার-আক্রান্তদের নিরাময়ের আশাটুকু শেষ হয়ে গেলে তাকে সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা সাফল্য হিসেবে মেনে নেওয়া মুশকিল – তেমন “সাফল্য”-এর আত্মপ্রসাদ অনুচিত।

পুনঃ – এর বাইরেও অনেক কথা বলা যেতে পারত।

যেমন, ডাক্তারি ছাত্রের এক বছরের ইন্টার্নশিপ এমন একটি ট্রেনিং, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা মাত্র একটি বছরে সবকটি বিভাগে হাতেকলমে কাজ দেখে শেখার সুযোগ পায় – পরবর্তী চিকিৎসক জীবনে, একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করুক বা না করুক, অর্থাৎ স্পেশালিষ্ট হোক বা না হোক, এই ট্রেনিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই ট্রেনিং-এ তিন-চার কি ছয় মাসের ফাঁক, প্রকৃত অর্থেই, অপূরণীয় ক্ষতি।

একই কথা প্রযোজ্য পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও। একটি বিষয়ের গভীর শিক্ষা – যে শিক্ষার শেষে তিনি সেই ধরনের অসুখের চিকিৎসা তো বটেই, অপরকে সেই বিষয়ে শিক্ষাদানের উপযুক্ত হয়ে উঠবেন বলে ধরে নেওয়া হয় – তার জন্যে সময় মাত্র তিন বছর – ভর্তির কাজকর্ম বা ফাইনাল পরীক্ষা ইত্যাদি বাদ দিলে ওই আড়াই বছরের কিছু বেশী। তার মধ্যে কয়েকমাসের কমতি বড় ক্ষতি।

যেসব হাসপাতালে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যাপার নেই – অর্থাৎ যে হাসপাতালগুলি মেডিকেল কলেজ নয় – সেই হাসপাতালগুলি কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত হলে এই সমস্যা হত না।

কিন্তু, ট্রেনিং-এর খামতি পরবর্তীতে (কঠিন হলেও) বাড়তি সময় দিয়ে পূরণ করা সম্ভব। মানুষের প্রাণের ক্ষেত্রে সেকথা বলা যায় না।

যেহেতু মেডিকেল কলেজগুলোতেই চিকিৎসার সর্বোৎকৃষ্ট পরিকাঠামো বিদ্যমান, খুব স্পেশালাইজড চিকিৎসার ব্যবস্থা একমাত্র সেখানেই সম্ভব। তেমন একটি প্রতিষ্ঠানে স্পেশালাইজড চিকিৎসার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেলে এমন বহু মানুষ একইসাথে বিপদে পড়েন, যাঁদের অন্যত্র যাওয়ার সুযোগ নেই, বা গেলেও যাঁদের চিকিৎসার ক্ষতি হয়ে যায়। তাঁদের ক্ষতি অপূরণীয়।

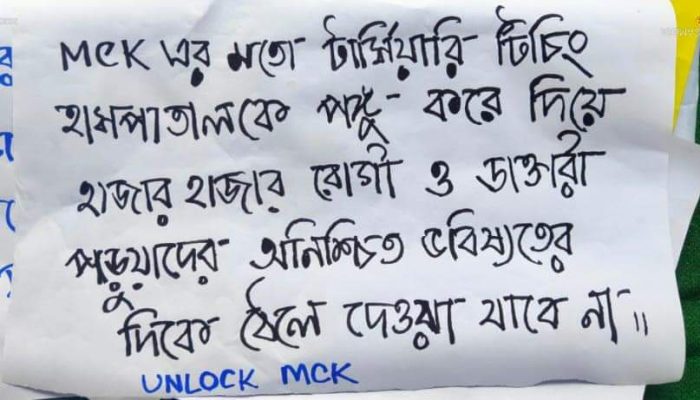

মেডিকেল কলেজে কোভিড-রোগী বাদ দিয়ে বাকিদের চিকিৎসা শুরু করার দাবীতে একদল ছাত্রছাত্রী-জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলন শুরু করেছেন। আমার কথাগুলো যুক্তিযুক্ত মনে হলে তাঁদের পাশে থাকুন।

জামা কিনতে গিয়ে মোজা পেলে এবং সেটাকেই কাটছাঁট করে পরার চেষ্টা করলে কী হয়, সে-কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘অসন্তোষের কারণ’ প্রবন্ধে। শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনায়। কথাটা আজকের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কেও স্মর্তব্য। মেডিক্যাল কলেজগুলোর প্রকাণ্ড দরজা-জানালার আলোবাতাসময় মন্থর শুশ্রূষার পরিবর্তে করোনা-সার্কুলেট-করানো বাতানুকূল স্বাস্থ্যপ্যাকেজ … নিরাময়ের নিশ্চয়তা সাধ্যের মধ্যে পেতে গেলে পাড়ার আর সরকারী চিকিৎসকরাই শেষ আশ্রয়।

“অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,

যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;

যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই

পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি

এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব’লে মনে হয়

মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা

শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।”

জীবনানন্দের কাছেই ছিল, তাঁর কাছেই আজও আছে অনেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর।