২০.০৪.২০২১ তারিখ রাতে টিভিতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দ্যেশ্যে করোনার দ্বিতীয় ঢেঊ মোকাবিলার লক্ষ্যে ভাষণ দিয়েছেন। জোর দিয়েছেন ব্যক্তিগত আচরণবিধি এবং ঘরের মধ্যে থাকার ওপরে। কিন্তু যারা কোভিড রোগী, বিভিন্ন হাসপাতালে আক্ষরিক অর্থে অক্সিজেনের জন্য খাবি খাচ্ছেন, শ্বাস নিতে পারছেন না তাদের অক্সিজেনের ব্যবস্থা কি হবে তা জানাননি। (উল্লেখ করা দরকার, অক্সিজেনের সরবরাহের সমস্যার জন্য ভেলোরের সরকারি হাসপাতালে ১৯.০৪-এ ৭ জন কোভিড রোগী এবং ২১.০৪-এ মহারাষ্ট্রের নাসিকে ২৪ জন কোভিড রোগী মারা গিয়েছে।) দেশের মধ্যে ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার ট্রান্সমিশন চেইন আটকানোর জন্য যে বিপুল সংখ্যক মানুষের ভ্যাক্সিনের ব্যবস্থা করতে হবে তার কি হবে সেকথা আমরা জানতে পারিনি। নতুন করে কোভিড হাসপাতাল তৈরি বা হাসপাতালের কোভিড বেড বাড়ানোর লক্ষ্যে নির্দিষ্টভাবে কি কি করা হবে সে প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যায়নি। উত্তর পাওয়া যায়নি চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজনীয় ভেন্টিলেটর এবং অন্যান্য সামগ্রীর সুরাহা কিভাবে হবে এবং তার জন্য কি পরিকল্পনা রয়েছে। এসব কোন কথাই আমরা জানিনা।যেমন আমরা জানতে পারিনি কি কারণে একেবারে ফ্রন্টলাইন কোভিডযোদ্ধা ডাক্তারদের চিকিৎসার জন্য যে ইন্সিউরেন্স কেন্দ্রীয় সরকার গতবছর চালু করেছিল সে ইন্সিউরেন্স গত কয়েকদিন আগে বন্ধ করে দেওয়া হল কেন।

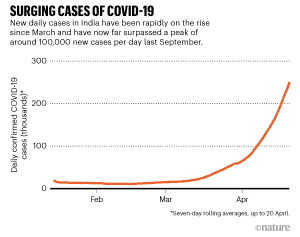

নেচার-এ প্রকাশিত (২১.০৪.২১) একটি সংবাদের শিরোনাম – “India’s massive COVID surge puzzles scientists”। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে – “The pandemic is sweeping through India at a pace that has staggered scientists.”

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়েছে ইজরায়েলে – জনসংখ্যার ৫৯%-এর বেশি মানুষের সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে। এজন্য ওদেশে এপ্রিল ১৯, ২০২১, থেকে বাইরে বেরোলে মাস্কের ব্যবহার আর বাধ্যতামূলক নেই। মাস্ক ছাড়া ওখানকার মানুষ রাস্তায় বেরোতে পারছে। ভারতবর্ষের মতো জনবহুল দেশে নিউ ইয়র্ক টাইমস সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী (“Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World”, ২০.০৪.২০২১) ভারতে দুটি ডোজের সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে মাত্র ১.৪% মানুষের। ইজরায়েলের বা আমেরিকার সাথে (২৬%) হিসেবটা মেলালে বিপুল বৈষম্য চোখে পড়বে।

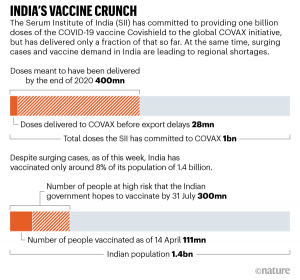

নেচার-এর মতো মান্য জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদন (“India’s COVID-vaccine woes – by the numbers”, ১৫.০৪.২০২১) জানাচ্ছে – “গতবছর জুন মাসে, অ্যাস্ট্রাজেনেকা ঘোষণা করেছিল সিরাম ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়াকে ১০০ কোটি ভ্যাক্সিন ডোজের জন্য লাইসেন্স দিয়েছে low- and middle-income দেশগুলোর কাছে পৌঁছনোর জন্য। কিন্তু গত মার্চ মাসে যখন ভারতের তরফ থেকে রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন অব্দি মাত্র ৬কোটি ৪০ লক্ষ ডোজ রপ্তানি হয়েছে। এবং এর মধ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডোজ রপ্তানি হয়েছে COVAX (দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের দেশে সবার কাছে ভ্যাক্সিন পৌঁছে দেবার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা) মারফৎ।”

টাইমস অফ ইন্ডিয়া-র সংবাদ অনুযায়ী (২১.০৪.২১), এখনো অব্দি পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ভারতীয়ের। এর মধ্যে ১ কোটি ১৪ লক্ষ জন হচ্ছেন প্রথম সারির স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্যদের। এছাড়াও ১৯.০৪.২১ তারিখ অব্দি ৪৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী গ্রুপে ৪ কোটি ২৩ লক্ষ জনের এবং ৬০ বছরের ওপরে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ মানুষের টিকা হয়েছে। এ রিপোর্টেই বলছে, ১৯.০৪.২১-এর পরবর্তী সপ্তাহে ২৮ লক্ষ ভ্যাক্সিন। এ সংখ্যা এর আগের সপ্তাহের (১২.০৪ – ১৮.০৪) থেকে কম। আগের সপ্তাহে সংখ্যা ছিল ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার। অর্থাৎ, টিকারণের ক্ষেত্রে একটি দ্বিধা কাজ করছে একদিকে, অন্যদিকে টিকার সরবরাহ কম – এ দুয়ে মিলে এক সপ্তাহে টিকাকরণ অনেকটাই কমে গেছে।

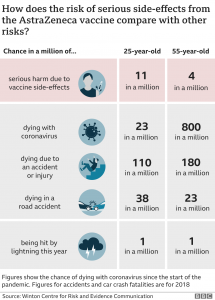

২১.০৪.২১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা-র সংবাদ “টিকাঃ এখন দামও বেশি, দায়ও রাজ্যের”। টিকাকে অন্যান্য পলিসির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বাজারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে সিরাম ইন্সটিটিউট যে টিকা ১৫০ টাকায় এবং ভারত বায়োটেক ২০৬ টাকায় দিচ্ছে সে দাম (দুটি ডোজ মিলে) ২০০০ টাকা থেকে ৮০০-১০০০ টাকা অব্দি লাগতে পারে। যেদেশে সামাজিক সুরক্ষা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রায় নেই, কয়েককোটি মানুষ কর্মহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা মানুষের সংখ্যা ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি সেদেশে এভাবে, এই অর্থমূল্যে কজন টিকা কিনতে পারবে? মোদ্দা কথা হল, সার্বজনীন টিকাকরণ হয়তো একটি কুহকী আশাহিসেবে রয়ে যাবে।নীচের একাধিক ডায়াগ্রাম দেখলে এ চিত্র অনেকটা পরিষ্কার হবে।

পৃথিবী জুড়েই কোভিড-১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় বা কোথাও তৃতীয় ঢেউ দেখা যাচ্ছে। ভারতও ব্যতিক্রম নয়। বেশ জোরালোভাবেই সংক্রমণ শুরু হয়েছে। ১ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি সংক্রমিত হয়েছে। অন্যান্য অনেক হাসপাতালের মতো বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে গুরুতর সংক্রমিতের সংখ্যা ওখানকার সমস্ত বেড ভর্ত্তি করে ফেলেছে। জেলা হাসপাতালের চিত্রও একইরকম। অক্সিজেনের জন্য গুরুতর অসুস্থরা খাবি খাচ্ছেন। চিকিৎসকেরা আন্তরিকভাবে লড়াই করে যাচ্ছেন প্রতিটি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ভোটের বাজারে “দুষ্টুমি করলে আরও অনেক শীতলকুচি হবে”-র মতো স্বস্তিবচন সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করছে, কিন্তু মারাত্মক চেহারা নেওয়া করোনা সংক্রমণ নয়। হয়তো ভোটের “উৎসব” শেষ হলে এ রোগের খবর আবার সংবাদ পত্রে গুরুত্ব নিয়ে স্থান পাবে। কিন্তু এর মধ্যেই মহারাষ্ট্রে নৈশকালীন কার্ফু জারি হয়েছে। দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশে রেকর্ড সংক্রমণ ঘটছে। আমাদের বাংলায় হাসপাতালে বেডের হাহাকার পড়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালে ১৩০০ বেড বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বলার কথা, দ্বিতীয় ঢেউয়ের নতুন ও বিপজ্জনক প্রবণতা হচ্ছে শিশুরা প্রথমবারের তুলনায় অনেক বেশি আক্রান্ত হচ্ছে।

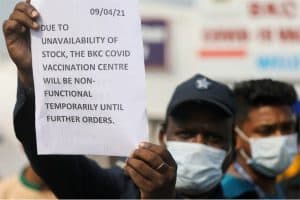

ভারতে শুরু হয়েছে টিকার সংকট। সিরাম ইন্সটিটিউটের প্রতি মাসে ১ কোটি ডোজ তৈরি করার কথা ছিল। বর্তমানে তৈরি হচ্ছে ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ ডোজ। আমেরিকার সিএনএন সংবাদসংস্থার খবর হচ্ছে “The world’s biggest vaccine producer is running out of Covid-19 vaccines, as second wave accelerates” (১৮.০৪.২১)। মজার কথা, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হবার আগেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন বলেছিলেন “আমরা অতিমারির খেলা শেষ করার ধাপে রয়েছি।” এ খবরে বলা হচ্ছে –“In the face of crisis, the government and SII have shifted focus from supplying vaccines to COVAX to prioritizing their own citizens at home.”Deliveries of doses from the Serum Institute of India will be delayed in March and April,” said COVAX, which is run by a coalition including international vaccine organization Gavi and the World Health Organization, in a news release on March 25.”Delays in securing supplies of SII-produced Covid-19 vaccine doses are due to the increased demand for Covid-19 vaccines in India.”

বিবিসি নিউজে (২০.০৪.২১) একটি সংবাদের শিরোনাম “India coronavirus: Can its vaccine producers meet demand?” এ সংবাদ অনুযায়ী, আমেরিকা থেকে ভ্যাক্সিন তৈরির কাঁচা মাল না আসার জন্য (কারণ আমেরিকার সরকার নিজের দেশের টিকা সংকট মেটানোর জন্য রপ্তানির ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে) সিরাম ইন্সটিটিউট ভ্যাক্সিন তৈরি করতে পারছেনা – “The firm said it has faced difficulties importing cell culture media, single-use tubing and specialised chemicals from the US … The SII was expected to deliver the first 100 million doses between February and May – but has so far delivered only30million.”

আন্তর্জাতিকভাবে মান্য সংস্থা ব্লুমবার্গ-এর হিসেব অনুযায়ী – “The biggest vaccination campaign in history is underway. More than 925 million doses have been administered across 155 countries, according to data collected by Bloomberg. The latest rate was roughly 15.9 million doses a day.In the U.S., 213 million doses have been given so far. In the last week, an average of 3.03 million doses per day were administered.” নীচের টেবিলটি এটা বুঝতে সাহায্য করবে।

Global Vaccination Campaign

| % of population | |||||

| Countries and regions | Doses administered | Enough for % of people | given 1+ dose | fully vaccinated | Daily rate of doses administered |

| Global Total | 925,180,299 | – | – | – | 15,932,845 |

| U.S. | 213,388,238 | 33.3 | 40.1 | 26.0 | 3,028,563 |

| China | 195,022,000 | 7.0 | – | – | 3,299,143 |

| India | 130,027,370 | 4.8 | 8.2 | 1.3 | 2,713,349 |

| EU | 115,358,777 | 13.0 | 18.5 | 6.9 | 2,434,987 |

| U.K. | 43,457,910 | 32.5 | 49.5 | 15.6 | 478,576 |

| Brazil | 37,697,637 | 9.0 | 12.9 | 5.1 | 817,763 |

| Germany | 22,378,776 | 13.5 | 20.2 | 6.7 | 527,701 |

| Turkey | 20,416,736 | 12.3 | 15.1 | 9.5 | 175,256 |

| France | 17,844,872 | 13.8 | 20.1 | 7.5 | 360,986 |

যাহোক, আমরা এতদিনে জেনে গেছি, রাষ্ট্রের কাছে মানুষ আর কবেই বা ভোটের সংখ্যা, সস্তার শ্রমিক আর অনুগত সুবোধনাগরিক হয়ে ওঠা ছাড়া অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে! অবশ্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাগুলোর কাছে মুখোজ্জ্বল করার জন্য আবার মানুষের প্রয়োজন পড়ে। নাহলে বিশ্বের দরবারে ভ্রুকুটি জোটে। যেমন একটি খবর (Scroll.in, মার্চ ২০, ২০২১) জানাচ্ছে – “Centre funds AIIMS study to find if chanting ‘gayatri mantra’ can treat coronavirus”। ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তর এই স্টাডি চালবে AIIMS হৃষিকেশে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে (Globalm Hunger Index) ২০১৯-এর রিপোর্টে ১১৭টি দেশের মধ্যে ১০২ নম্বর স্থানে ছিল। ২০২০ সালে যে সমস্ত দেশের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে ভারতের স্থান ৯৪ নম্বরে, ১০৭টি দেশের মধ্যে। ভারতের আগে রয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং নেপাল।

এরকম এক পরিস্থিতিতে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়েছে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ। খুব অপ্রত্যাশিত ছিল কি? এবার কি করণীয় আমাদের? আমরা একটু গোড়ায় গিয়ে করোনা সংক্রমণের চরিত্র বোঝার চেষ্টা করি। এখন এ তথ্য কমবেশি সবার জানা যে করোনাভাইরাসের গায়ে “স্পাইক প্রোটিন” শ্বাসনালী দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে ফুসফুসের কোশের সাথে জোড় বাঁধে এবং তারপরেই একের পরে এক বিপত্তি শুরু হয়। শরীরের প্রায় কোন অঙ্গ নেই করোনা সংক্রমণের বাইরে থাকতে পারে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফুসফুস, হার্ট, রক্তনালী, কিডনি, মস্তিষ্ক, ত্বক এবং বিভিন্ন হরমোনের ক্ষরণ- সংক্ষেপে বললে।পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় যে আমরা এ ভাইরাসটিকে এখনো অল্পই বুঝে উঠতে পেরেছি।শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে সঠিক কি পদ্ধতিতে বিপজ্জনক পরিবর্তনগুলো ঘটায় – যেমন “সাইটোকাইন স্টর্ম” বা “ফালমিন্যান্ট মায়োকার্ডাইটিস” – সেগুলো চিকিৎসাশাস্ত্র এখনো সম্যকভাবে জানেনা। এবং এ ফাঁক দিয়েই প্রবেশ করে বিজ্ঞান-ভুল বিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান-এর যৌগপদ্য।

বিজ্ঞান-ভুল বিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান

কর্পোরেট পুঁজি শুধু পুঁজির বিস্তার ঘটায় না, পণ্য এবং গুজব-নির্ভর একটি বিশেষ সামাজিক মানসিকতা প্রতিমুহূর্তে নির্মাণ করে। বিশেষ করে অতিমারির এই সংকট সময়ে যখন মানুষ যাকিছু হাতের কাছে পাচ্ছে আঁকড়ে ধরতে চাইছে তখন এই social psyche তথা সামাজিক মনস্তত্ত্ব বিশেষভাবে কাজ করে। আমরা এক অদ্ভুত সময় অতিক্রম করছি যখন অবদমিত আতঙ্ক এবং ভেবে-নেওয়া মৃত্যুভয়ের সমাপতনে হাইড্রোক্সক্লোরোকুইনের মতো চিকিৎসার গুজব, অতিকথা এবং গল্পগাছায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। ভারতে রামদেব বাবাও ঢুকে পড়েছে, হোমিওপ্যাথির অব্যর্থ ফললাভের গল্প শুরু হয়েছে। এমনকি কিছুক্ষেত্রে চিকিৎসকেরাও হয়তো এসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়।

আজ থেকে এক বছর আগে নেচার-এ (২৭.০৪.২০২০) একটি প্রতিবেদনে লেখা হয় – “Pseudoscience and COVID-19 — we’ve had enough already”। সে প্রতিবেদনে বলা হয় – “Cow urine, bleach and cocaine have all been recommended as COVID-19 cures — all guff… And countless wellness gurus and alternative-medicine practitioners have pushed unproven potions, pills and practices as ways to ‘boost’ the immune system.” নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি বিশেষ প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল – “Covid-19 – A Reminder to Reason” (এপ্রিল ২৯, ২০২০)। এখানে বলা হয় – “Physicians, trained as scientists, are expected to follow a hypothesis-driven, rational, evidence-based approach to clinical decision making, but we, too, can be swayed by stories under the pressures of a crisis.” এ প্রতিবেদনেই বলা হয়েছিল – “একটি সময়ে যখন যুক্তিশীলতা-আবেগের মানদণ্ডটি আবেগের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, সেসময়ে আমরা খুব বেশি করে নির্ভর করতে শুরু করছি চুটকি/কিসসা/গল্পগাছার ওপরে – বিশেষ করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী যেগুলো আমাদের মনের ওপরে গভীর ছাপ ফেলে। সাংবাদিকেরা এরকম গল্পের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পাঠককুলকে তাদের আবেগের গোড়া ধরে টেনে রাখার জন্য।”

যাহোক, বর্তমানের গুজব-যাপিত জীবনে, মাটিতে দাঁড়ানোর বদলে স্রোতে ভেসে থাকার সময়ে, রাষ্ট্রের নির্মিত পোস্ট-ট্রুথ দুনিয়ায়, যেখানে মিথ্যে কথাকে আপ্তবাক্য বলে ধরে নেওয়া হয়, যখন বিজ্ঞান-যুক্তি বনাম বিশ্বাস-গুজবের দ্বৈরথে দ্বিতীয়টি সাময়িকভাবে প্রাধান্যকারী অবস্থানে থাকে তখন এরকম আরও অনেক ভয়াবহ গুজবের মুখোমুখি আমরা হবো। তবলিঘি জমায়েত যে ভারতের করোনা সংক্রমণ বাড়িয়ে দিয়েছিল সেটা আমাদের প্রায় বিশ্বাসের পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল। কেবল মহারাষ্ট্রের – কোন ধরনের জমায়েতহীন রাজ্যে – সংক্রমণ হুহু করে বেড়ে বিষয়টাকে পেছনে ফেলে দিল। এবার কুম্ভমেলার দেড় লক্ষের জমায়েত কি পরিস্থিতি তৈরি করে সেটা এখন আমরা জেনে গেছি। এমনকি একটি প্রধান আখড়ার মোহান্তের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে।

কেন ভ্যাক্সিন প্রয়োজন?

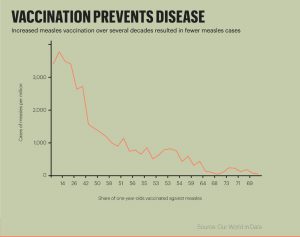

কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস ঘটিত যে ভয়ঙ্কর সংক্রমণের সময় আমরা অতিবাহিত করছি সেটা একেবারেই অচেনা, আগন্তুক। মানুষের শরীরের সাথে এর কোন পূর্ব পরিচয় ছিলনা। আগে যে আরএনএ ভাইরাস ঘটিত মহামারি হয়েছে – যেমন, ২০০২-৩-এ সার্স-কোভ-১ বা ২০১২-তে মূলত মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ মার্স (MERS) – সেগুলোর থেকে এর চরিত্র ভিন্ন। এর গায়ে থাকা স্পাইক প্রোটিনের ফলে সংক্রমণক্ষমতা অনেক বেশি। সাধারণ ফ্লু-র চেয়ে ১০ গুণ বেশি সংক্রমণ ক্ষমতা। যদি আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেম এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি তৈরি করতে পারে তাহলে স্থায়ী সমাধান হবে, যেমনটা হাম, পোলিও বা স্মল পক্সের ক্ষেত্রে হয়েছে – বছরের পরে বছর ধরে আন্তর্জাতিক স্তরে লাগাতার প্রচার এবং প্রতিটি দেশে সার্বজনীন টীকাকরণের ফলে। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া এ রোগগুলো এখন পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গেছে।

দুভাবে আমরা করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ীপ্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি গড়ে তোলার কথা ভাবতে পারি। এবং এ দুটোই একমাত্র পরীক্ষিত কার্যকরী পথ – (১) হার্ড ইমিউনিটি বা গোষ্ঠী ইমিউনিটি এবং (২) ভ্যাক্সিন।

কিন্তু এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে – যদি ৭০% থেকে ৯০% জনসংখ্যার সংক্রমণ ঘটে (১০.০৪.২০২০ তারিখে প্রকাশিত জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাব্লিক হেলথের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী) তাহলে আমরা হার্ড ইমিউনিটি অর্জন করেছি এমনটা ভাবতে পারি। যদি এ পরিমাপ ৪০-৫০%-ও হয় তাহলেও এরকম একটা পরিসংখ্যানে পৌঁছুনো কার্যত অসম্ভব। নিউ ইয়র্কের মতো করোনা-বিধ্বস্ত শহরে যেখানে মৃত্যু হয়েছে ৩৫,০৯৭ জনের সেখানে শহরের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ১২.৩ থেকে ১২.৭% আক্রান্ত হয়েছে। ফলে ওখানেও হার্ড ইমিউনিটির কোন ভরসা বৈজ্ঞানিকেরা দেখতে পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কোটি মানুষ উজার হয়ে গেলেও শেষ অবধি হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হবে কিনা সন্দেহ আছে। নিউ সায়ান্টিস্ট পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী (১.০৯২০২০) লন্ডন শহরে ২৬ এপ্রিল থেকে ৯ আগস্টের মধ্যে অ্যান্টিবডি দেখা গেছে ১০% জনসংখ্যার আশেপাশে। ফ্রন্টলাইন পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী (২৮.০৮.২০২০) – “COVID-19: Indian population still far from herd immunity”। এবার প্রশ্ন আসবে রক্তে কতদিন থাকে এই অ্যান্টিবডি? নেচার-এ প্রকাশিত (৩.০৯.২০২০) প্রতিবেদন অনুযায়ী – “অ্যান্টিবডির পরিমাণ উপসর্গ দেখা দেবার প্রথম কয়েক দিনে মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় পৌঁছয়, এবং ৩ মাসের মধ্যে, কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে, অ্যান্টিবডিকে আর শনাক্ত করা যায়না।”

প্রসঙ্গত, আমাদের ইমিউনিটির দীর্ঘস্থায়িত্বের ক্ষেত্রে রক্তের T-cell সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যেমন T-cell-এর একটি অংশ CD4 অ্যান্টিবডি তৈরিতে সাহায্য করে, তেমনি আরেকটি অংশ CD8 শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক আগন্তুককে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। এজন্য এর আরেক নাম “কিলার টি-সেল”।

সহজ কথায় বললে, হার্ড ইমিউনিটি হল জনসমষ্টির ক্ষেত্রে সে ধরনের ইমিউনিটি যে স্তরে জনসমষ্টি পৌঁছুলে রোগের ছড়িয়ে পড়া ক্রমাগত নিম্নমুখী হবে,এমনকি সমস্ত ধরনের বিধিনিষেধ তুলে নেবার পরেও। গবেষণাপত্রের ভাষায় – “The classical herd immunity level hC is defined as hC = 1 – 1/R0, where R0 is the basic reproduction number, defined as the average number of new infections caused by a typical infected individual during the early stage of an outbreak in a fully susceptible population.” এভাবে ইংরেজিতে বলে দিলে বেশিরভাগ মানুষের কাছে কোন অর্থ নেই। আরেকটু ভেঙ্গে বলা যাক। এখানে হার্ড ইমিউনিটিকে hCদিয়ে বোঝানো হচ্ছে। এবার ধরা যাক কোন এক সময়ে R0হল ৪। R0 হল কোন এক বিশেষ সময়ে সংক্রামক জীবাণু এবং জনসমষ্টিতে এর সংক্রমন কতোটা ছড়াচ্ছে এর পারস্পরিক সম্পর্ক। এপিডেমিওলোজির ভাষায় সংখ্যাটি ১-এর নীচে গেলে সম্পূর্ণ সংক্রমণমুক্ত বলা যেতে পারে না। যেটা হয় তাহ’ল সংখ্যাটি ১ এর নিচে গেলে নতুন করে সংক্রমণ হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করার ক্ষমতা আর থাকে না। ১ এর নিচে গেলে নতুন সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়, নতুন ক্লাস্টার হবার সম্ভাবনা কমে যায়। একে সঠিক অর্থে সংক্রমণ মুক্ত বলা যায় না। Effective Reproduction Number 0.২৫ মানে আগে যদি R = ২ হয়ে থাকে যেখানে একজন মানুষ দুজনকে সংক্রমণ করছিলো (R = ২ ), এখন উল্টোটা, ৪ জন সংক্রমিত ও আক্রান্ত লোক লাগবে একজনকে রোগ ধরাতে গেলে, অর্থাৎ, খুব বড় ক্লাস্টার ছাড়া আর রোগ টিকবে না। ফলে সংক্রমণ ছড়াতে প্রায় পারবেনা বললেই চলে। এটা ঠিক সংক্রমণমুক্ত নয়, তবে হার্ড ইমিউনিটি অর্জিত হয়েছে একথা বলা যায়। ক্লাস্টারগুলো খুলে গেলে আবার ছোট বড় মহামারী হতে পারে, যেমনটা চিনে, মালয়েশিয়ায়, ভিয়েতনামে কিংবা সিঙ্গাপুরে হয়েছিল। (এ ধারণাটি ভালো করে ব্যাখ্যা করেছেন আমার অনুজপ্রতিম নিউজিল্যান্ড প্রবাসী এপিডেমিওলোজিস্ট বিজ্ঞানী ডঃ অরিন্দম বসু)

এবার ধরুন কোন এক সময়, কোন এক বিশেষ অঞ্চলে R0 হল ৪। সেক্ষেত্রে হিসেবটা দাঁড়াবে ১-১/৪ = ০.৭৫। অর্থাৎ, ০.৭৫ হল ইমিউনিটি থ্রেশোল্ড (imunity threshold) বা হার্ড ইমিউনিটি অর্জনের জন্য সেসময়ের সে অঞ্চলের জনসমষ্টির ৭৫% মানুষকে সংক্রমিত হতে হবে। যদি R0 ৩ হয় তাহলে সে সংখ্যা হবে ৬৭%। আবার যদি R0 ১.১৩-১.১৭ (যেটা ভারতের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তের সরকারি হিসেব) হয় তাহলে সে সংখ্যা আরো কমে যাবে। দ্বিতীয় ঢেউ বাড়লে সে সংখ্যা আবার ক্রমাগত বেড়ে যাবে। ফলে প্রাকৃতিকভাবে হার্ড ইমিউনিটি অর্জন করা কোভিড-১৯-এর অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়া রোগের ক্ষেত্রে প্রায় কল্পকাহিনীর মতো – বাস্তবে ঘটবেনা।নেচার-এ প্রকাশিত হয়েছে (২৫.০৩.২০২১) “Why herd immunity for Covid is probably imposible”।

তাহলে আমাদের সম্বল হিসেবে হাতে রইলো টীকা বা ভ্যাক্সিন। একে নিয়েই আমার আলোচনা। করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধী ভ্যাক্সিন তৈরির দৌড়ে ২১০টিরও বেশি কোম্পানি, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকার মডার্না, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা, জনসন অ্যান্ড জনসন এবং ফাইজারের বিজ্ঞানীদের সাফল্য অন্যদের থেকে এগিয়ে। ভারতবর্ষে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা-র তৈরি কোভিশিল্ড ছাড়া ভারত বায়োটেক কোম্পানির তৈরি সীমাবদ্ধ ব্যবহারের (Restricted Use Authorization) অনুমতি পেয়েছে। এটা আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটির Emergency Use Authorization-এর সাথে তুলনীয়। ১২.০৪.২০২১-এ ডঃ রেড্ডি’জ ল্যাবরেটরি আমেরিকার জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানির তৈরি ভ্যাক্সিন ব্যবহারের সীমায়ত অনুমতি পেয়েছে।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল-এ সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল (“SARS-CoV-2 Vaccination – An Ounce (Actually, Much Less) of Prevention”, ৩১.০১.২০২০) – “কোভিড-১৯ আমাদেরকে ধ্বস্ত করে চলেছে, বিশেষত সে সমস্ত দেশে যে দেশগুলো শক্তিশালী জনস্বাস্থ্যের পদক্ষেপ নিতে অসমর্থ কিংবা অনিচ্ছুক। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য আমাদের উত্তরোত্তর বেশি করে নির্ভর করতে হচ্ছে ভ্যাক্সিনের সাফল্যের ওপরে – রোগটি প্রতিরোধের জন্য এবং, আমরা আশা করি, রোগটির পুনরায় ছড়িয়ে পড়াকে আটকে ফেলার জন্য।” এ সম্পাদকীয়তেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হল ভ্যাক্সিন নিয়ে। সেগুলো এরকম – (১) (তখনকার হিসেবে আমেরিকায়) মাত্র ২০,০০০ মানুষের টীকাকরণ হয়েছে, যখন এ সংখ্যাটি লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটিতে পৌঁছুবে তখন টীকার অপ্রত্যাশিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ঘটনা ধরা পড়বে নাতো? (২) দীর্ঘদিন ফলো-আপ করলে নতুন নতুন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ঘটনা উঠে আসবে নাতো? (৩) ভ্যাক্সিনের দুটি ডোজ বাস্তবায়িত করা একটি চ্যালেঞ্জের মতো। অনিবার্যভাবে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ দ্বিতীয় ডোজটি মিস করবে। তাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কি ঘটবে? (৪) ভ্যাক্সিন কতদিন কার্যকরী থাকবে? (৫) ভ্যাক্সিন কি উপসর্গহীন রোগকে প্রতিহত করতে এবং রোগের ছড়িয়ে পড়াকে (transmission) সীমায়ত করতে পারে? (৬) (সেসময় অব্দি) ট্রায়ালে যেসব বর্গের মানুষদের, যেমন শিশু, গর্ভবতী নারী এবং যাদের ইমিউন সিস্টেম কম কাজ করে, এদের ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিন কতটা কাজ করবে?

তাহলে টিকা নিয়ে কি হবে? দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালের চিকিৎসকদের তৈরি (নিজেদের হাসপাতালের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে) এ নিয়ে একটি গ্রাফিক মূল্যায়ন করেছেন। এঁরা দেখিয়েছেন, টিকা নিলে মৃত্যুর আশঙ্কা কমে, হাসপাতালে ভর্তি হবার সম্ভাবনাও কমে।

আনন্দবাজার পত্রিকা-য় প্রকাশিত (২১.০৪২১) প্রতিবেদনে (“টিকাকরণের ফল ‘অত্যন্ত্য সন্তোষজনক’, করোনার বিরুদ্ধে লড়াই সফল, দাবি কেন্দ্রের’) বলা হয়েছে – “টিকাকরণ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, ভারত বায়োটেকের তৈরি কোভ্যাক্সিনের প্রথম টিকাটি দেওয়ার পরে ৯৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৩৬ জনের মধ্যে ৪,২০৮ জন করোনাভাইরাস সংক্রমণের শিকার হয়েছেন। দ্বিতীয় টিকা নেওয়ার পরে ১৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৭৮ জনের মধ্যে ৬৯৫ জনের ক্ষেত্রে কোভিড টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। অক্সফোর্ড এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকার সহায়তায় সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার তৈরি কোভিশিল্ডের ক্ষেত্রে প্রথম টিকা নেওয়ার পর ১০ কোটি ৩ লক্ষ ২ হাজার ৭৫৪ জনের মধ্যে ১৭ হাজার ১৪৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় টিকা নেওয়া ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৫৪ জনের মধ্যে সংক্রমণের শিকার ৫,০১৪।” আন্তর্জাতিক সংস্থা সিডিসি (সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন) জানাচ্ছে (১৫.০৪.২১) – প্রায় ৮ কোটি আমেরিকানের ভ্যাক্সিন দেওয়া সম্পূর্ণ হয়েছে, এর মধ্যে প্রায় ৫,৮৮০ জনের পুনঃসংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে (০.০০৭৪%), ৩৯৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৭৪।

আমাদের মাথায় রাখতে হবে পৃথিবীর ৭০০ কোটির ওপরে মানুষের সবার জন্য ভ্যাক্সিন তৈরি করা এবং এর সরবরাহ সুনিশ্চিত করা রীতিমতো দমিয়ে দেবার মতো চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ। এই বাস্তব চ্যালেঞ্জও বিজ্ঞানীকুল, ওষুধ উৎপাদক সংস্থা এবং রাষ্ট্রগুলোর কাছে রয়েছে।নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল-এ প্রকাশিত (২৫.০৪.২১) বিশ্লেষণে (An Uncertain Public – Encouraging Acceptance of Covid-19 Vaccine”) আমেরিকার অভিজ্ঞতায় বলা হয়েছে – “আমেরিকাতে কোভিড-১৯-এর ছড়িয়ে পড়াকে ভ্যাক্সিনের ক্ষমতাদিয়ে আটকানোর কাজ কেবলমাত্র ভ্যাক্সিন টেকনিক্যালি কত ভালোভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে শুধু তার ওপরে নির্ভর করেনা, নির্ভর করে বিপুল সংখ্যক মানুষের ভ্যাক্সিন নেবার সদিচ্ছার ওপরে।” বলা হয়েছে, মানুষের সদিচ্ছা তৈরির কাজে রাজনৈতিক নেতা এবং ওষুধ কোম্পানিগুলোর পরিবর্তে নির্ভর করা উচিত সর্বস্তরের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মিলিত উদ্যোগের ওপরে। এবং এটাই নীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

একই জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ প্রবন্ধ (৮.০৪.২০২১) “From Vaccine Nationalism to Vaccine Equity – Finding a Path Forward”। এখানে বলা হয়েছে, “বর্তমানে বিশ্বে যে হারে টিকাকরণ (প্রতিদিন মোটের ওপরে ৬৭ লক্ষ মানুষের টিকাকরণ হচ্ছে) চলছে তাতে হার্ড ইমিউনিটি (জনসমষ্টির ৭০ থেকে ৮৫%-এর দুটি ডোজ পেতে হবে) অর্জন করতে প্রায় ৪.৬ বছর সময় লাগবে” এবং “দরিদ্র অবস্থায় থাকা (low-resource setting) ৮০% মানুষের কাছে একটি ভ্যাক্সিনও এ বছরে পৌঁছুবে না”। এর কারণ বলতে গিয়ে পরিষ্কার মন্তব্য করা হয়েছে – “বিশ্বের সার্বজনীন, সকলের জন্য অবারিত ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর (public goods) পণ্যায়ন বহুবিস্তৃত সুযোগ পাবার অসাম্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলে এবং স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিপুল বৈষম্যকে তীব্রতর করে।” অস্যার্থ, হাঁ-মুখ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মানুষের বেঁচে থাকার স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক অধিকারকে (natural rights) নিত্যনতুন পণ্য হিসেবে মুনাফার সামগ্রী করে তোলে। এমনকি করোনা অতিমারির আর্ত সময়ও এর ব্যতিক্রম নয়। গার্ডিয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ অনুযায়ী (“How the AstraZeneca vaccine became a political football and a PR disaster”, ২৬.০৩.২০২১) – ভ্যাক্সিনের বিক্রী থেকে মডার্না ১৮ বিলিয়ন ডলার এবং ফাইজার/বায়োএনটেক ১৫ বিলিয়ন ডলার রেভেন্যু আশা করছে।

ভিন্ন প্রসঙ্গে গিয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন,নেচার-এ প্রকাশিত (২২.০৪.২১) প্রবন্ধের কথা – “How Covid Hurt the Fight against Other Deadly Diseases”। এ প্রবন্ধে বিভিন্ন পরিসংখ্যান দিয়ে দেখানো হয়েছে – টিবি রোগে প্রতিবছর ১৪ লক্ষ মানুষ মারা যায়। কোভিডের দরুন যারা রোগটির চিকিৎসা পেত এরকম ১০ লক্ষ মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার হিসেব অনুযায়ী, সাধারণভাবে যতজন এ রোগে মারা যায় তার চাইতে আরও ৫ লক্ষ বেশি মানুষ মারা যাবে। ২০১৯-এ যতজন মানুষের টিবির চিকিৎসা হত ২০২০-তে তার মধ্যে ২১% মানুষ চিকিৎসার সুযোগথেকে বঞ্চিত হয়েছে। একই কথা হাম এবং পোলিয়োর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পোলিয়ো রোগীর সংখ্যা ৫৫৪ (২০১৮-তে) বেড়ে ১,২১৬ (২০২০-তে) হয়েছে। শিশুদের রুটিন ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম মাসের পর মাস বন্ধ হয়ে গেছে। একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল PLoS জার্নালে ২০১০ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল “Nuclear Weapons and Neglected Diseases: The ‘‘Ten-Thousand-to-One Gap’’ শিরোনামে। সেখানে বলা হয়েছিল – “for a tiny fraction (less than1/10,000th) of the costs of producing andmaintaining a nuclear arsenal the 11nuclear powers could eliminate most oftheir neglected diseases and engage in jointneglected disease research and developmentefforts that help to reduce internationaltensions and promote world peace.”

এরকম পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কর্পোরেট দানবদের কবল থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। স্বাস্থ্যকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। করোনাকালে জনসমাজের গর্ভ থেকে এ দাবী আরও জোরদার হয়ে ওঠা দরকার।

সুচিন্তিত লেখা। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের দায় নেবার আগ্রহ তো সরকারের দেখছি না।

আপনি যা বলছেন সরকার তা জানে এবং বোঝে কিন্তু এগুচ্ছে না অর্থনৈতিক দায়িত্বর কথা চিন্তা করে।

ধন্যবাদ ডঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

Excellent one sir

ইসরায়েলে টিকাকরণ পর্ব অনেকটাই সম্পন্ন হওয়ার পর সে দেশে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়” প্রশ্ন হল ইসরায়েলে ব্যবহৃত ভ্যাকসিন ও আমাদের দেশের ভ্যাকসিন কি একই জাতের? তাহলে এদেশে টিকা নেওয়ার পরেও কেন মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে?

দ্বিতীয়ত , “যে ভাইরাসকে আমরা অল্প বুঝেছি” সেই ভাইরাসকে এই ওষুধ কি বুঝতে পেরেছে?

তৃতীয়ত ,টিকা গ্রহণের পর কতদিন আমি বিষময় ভবিষ্যৎ থেকে নিরাপদ থাকব?

চতুর্থত , এই যে প্রতিদিন দৈনিক সংবাদপত্র খুললে চারিদিকের ভয়ার্ত চিত্র দেখতে পাই এই চিত্র কী বাস্তব? নাকি মানুষকে সন্ত্রস্ত রাখার কৌশল ?

শুনছি, এই ভাইরাস প্রতিনিয়ত তার চরিত্র বদলাচ্ছে , এই পরিবর্তিত চরিত্রকে বুঝতে ও তার নিধনে এই ভ্যাকসিন কতটা কার্যকরী ?

your covid write-ups are updated testament for us to have an understanding of the state politics concerning public health as well as its social implications. They have turned even pandemic into tools of exploit.

টীকা দেওয়া বা নেওয়া ছাড়া গতি নেই, অন্তত ভারতের এখন যা করোনা পরিস্থিতি, সেখানে এই বিপুল পরিমাণে সংক্রমণ আটকাতে গেলে টাকাই একমাত্র ভরসা। এই কথাটি ভারতের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতরা ভারত সরকারকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন। গত বছরের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে যখন বিশ্বের অন্যান্য দেশ তাঁদের জনসংখ্যার কয়েকগুণ ভ্যাকসিন সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, বিশ্বগুরু এবং তাঁদের বশংবদের দল তখনো ঘুমোচ্চেন। দেশে অকারণে বিমান কিনতে, গোলাকার বাড়ি তৈরী করতে সরকারের টাকার অভাব হয়না, অথচ ফাইজারের ভ্যাকসিন কেনার সময় ব্রিজ ট্রায়াল আর করা হয়ে ওঠে না (আজকাল ইনফরমেশন সিন্থেসিসের যুগে আপৎকালীন ভিত্তিতে ব্রিজ ট্রায়ালের জায়গায় অনায়াসে মেটা অ্যানালিসিস, মডেলিং করা যেত, কেন হল না, কেউ প্রশ্নও তোলেননা!

এর মধ্যে করোনার ঢেউ সামান্য স্থিতির হল তার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী, অমনি পণ্ডিতের দল চিৎকার জুড়লো, এই তো হার্ড ইমিউনিটি নাকি এসে গেছে। প্রতিবাদ করলে কপালে উপেক্ষা নয়ত সবজান্তাদের দাদাগিরি! বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন, কারণ কনট্যাজিয়নের স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই আবার দ্বিগুণ বেগে নতুন সংক্রমণ হাজির।

আবার সেই ওষুধ, অকসিজেনের পুরনো ছক, জনস্বাস্থ্যকে, ভ্যাকসিনকে শিকেয় তুলে, তুচ্ছ করে সবটা হাসপাতাল আর অকসিজেনের খেলায় মেতেছেন। অবিশ্যি এখন অকসিজেন ছাড়া গতিও নেই।

কিন্তু কুম্ভমেলা, পাড়ার মোড় থেকে ব্রিগেডের মিছিল, আপনারা সব ধর্মেও আছেন, জিরাফেও আছেন। শুধু বিজ্ঞান আর জনস্বাস্থ্যেই যা নেই।

দুটো কথা জেনে রাখুন:

১) হার্ড ইমিউনিটি কোনদিন হবে না ।

২) ভ্যাকসিনই আপাতত একমাত্র অগতির গতি।

৩) ভ্যাকসিন নিলেও ব্রেকথ্রু ইনফেকশন হবে, সেটা ভযাকসিনের দোষ নয়, গাণিতিক নিয়ম মেনে (পুরো অঙ্কটা এখানে দেখাতে পারি কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক), কাজেই যাই হক, ভ্যাকসিন যখন পাবেন, নেবেন।

আরো অনেক কিছু লেখা যায়, আপাতত জয়ন্তদা সবিস্তারে অনেকটা ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

ভালো থাকবেন সবাই ।

ডাক্তার জয়ন্ত ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে ভাইরাসের গতিপ্রকৃতি, প্রতিরোধের উপায়, নাগরিক সচেতনতা, রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এবং রাষ্ট্রের দুর্বলতা নিয়ে একটি সম্যক ধারণা তুলে ধরেছেন। এই আলোকপাত থেকে যেমন আমরা বুঝতে পারছি নাগরিক পরিষেবা বিষয়ে রাষ্ট্রের মনোভাব ।

এই অতিমারি সময়ে ও রাষ্ট্র যদি তার সদর্থক ইতিবাচক ভূমিকা নিতে অক্ষম হয় তবে এই ভয়াবহ মৃত্যুমিছিলে দাঁড়িয়ে আমাদের শোকের সীমা গন্ডি অতিক্রম করবে না তো ?

খুব সুন্দর লাগলো পড়ে। কঠিন বিষয়গুলো বেশ সহযবোধ্য ভাবে লেখা।