আজ ডক্টর্স ডে। অতএব, কিছু কথা বলে ফেলা যাক।

যেহেতু, আজ ডাক্তারদেরই দিন, কাজেই ডাক্তারদের কথা-ই বলা যাক – চিকিৎসক হয়ে চিকিৎসকের দিকের কথা বলা যাক। পড়ে দেখুন, হয়ত তার মধ্যে আপনার কথাও রয়েছে।

১. না, বাজার যতোই বলুক, চিকিৎসা পণ্য নয়। চিকিৎসা পণ্য হতে পারে না। না, শুধু অত্যাবশ্যক পরিষেবা বা খুব বাধ্য না হলে কেউ ডাক্তারের কাছে যান না বলেই চিকিৎসা পণ্য নয়, তেমন অর্থে কথাটা বলছি না। অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন চিকিৎসারও আগে। কিন্তু, সেই অন্ন বা বস্ত্র দিব্যি বিক্রি হতে পারে বাজারে। কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যাশা বলতে, প্রান্তিক মানুষজনের অন্ন-বস্ত্র যাতে যথাযথ নিশ্চিত হতে পারে, সে অধিকার সুরক্ষিত করা। তাহলে, চিকিৎসাও কি তা-ই? অর্থাৎ আর্থিকভাবে সম্পন্ন মানুষ বাজার থেকে চিকিৎসা কিনবেন এবং গরীব মানুষের চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করবেন সরকার??

২. না। আমার মনে হয়, এই ভাবনার গোড়ায় কিছু গলদ রয়েছে। চিকিৎসাকে পণ্য হিসেবে ভাবাটাই একটা বড় ভ্রান্তি।

চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ-জামাকাপড় যিনি বিক্রি করেন, সেই ব্যবসায়ীর কাছে আমাদের সর্বোচ্চ প্রত্যাশা তিনি যথাসম্ভব সততার সাথে ব্যবসা করবেন এবং ব্যবসা করে লাভ করবেন। চাল কেনার মুহূর্তে তিনি খারাপ চাল গছিয়ে দেবেন, এমনটা অনুচিত। কিন্তু, একই দামের পাঁচরকম চালের মধ্যে যেটাতে তাঁর লাভ বেশী সেই চাল আপনাকে দিলে আপনার আলাদাভাবে ক্ষোভের কারণ থাকে না, বিশেষত চাল যদি খারাপ না হয়। ডিসক্লেইমার দেওয়া থাক, এই মন্তব্যের মধ্যে ব্যবসায়ীদের ছোট করার মতো কোনো অসদুদ্দেশ্য নেই। কিন্তু, চিকিৎসকের কাছে প্রত্যাশা কি ঠিক তেমন?

৩. হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সচেতন ক্রেতা হওয়া মুশকিল, কেননা আপনার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা কোনটি তা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা ডাক্তার বাদ দিয়ে আর কারো নেই। এবং, চিকিৎসার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ার কারণ ঠিক কী, সেই বিষয়ে চিকিৎসক স্বয়ং একশ শতাংশ নিশ্চিত হতে পারেন না অধিকাংশ ক্ষেত্রে – অচিকিৎসক রোগী-পরিজনের পক্ষে তো বুঝে ওঠা অসম্ভব।

৪. চিকিৎসার মুহূর্তে চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ তো বটেই, একইসাথে তিনি তাঁর রোগীর স্বার্থরক্ষার অছি। এই আস্থা ও বিশ্বাস ছাড়া চিকিৎসা ব্যাপারটাই হয়ে ওঠে না। দোকানে জিনিস কেনার মুহূর্তে দোকানদার আপনার কীসে সবচেয়ে ভালো হয় সেকথা ভাবছেন, এমনটা খুব বেশী মানুষ ভাবেন বলে মনে হয় না – কিন্তু, বাজার-অর্থনীতির প্রবল ভক্তরাও অসুস্থ হলে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে তেমনটাই আশা করে থাকেন।

৫. বাজার যেদেশে শিরোধার্য, সেই মার্কিন মুলুকে ডাক্তারদের সংগঠন কেমন করে ভাবেন? আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জুডিসিয়াল কাউন্সিল তিন কি চার দশক আগেই বলেছিলেন – “Under no circumstances may the physician place his own financial interest above the welfare of his patient. The prime objective of the medical profession is to render service to humanity. Reward or financial gain is a subordinate consideration.”

মাথায় রাখা যাক, উপরের মন্তব্য এমন সময়ে, যখন স্বাস্থ্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বাজারের নীতিকে শিরোধার্য করার দীর্ঘকালীন দাবীটি সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছে। এও মাথায় রাখা যাক, উপরের মন্তব্যটি চিকিৎসকদের সংগঠনের এবং এর মধ্যে জনগণের টাকায় পড়াশোনা করেছে তাহলে সার্ভিস দেবে না কেন গোছের আশ্চর্য উচ্চমার্গের দর্শন নেই।

চিকিৎসা একটি পেশা এবং চিকিৎসক উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন ও উপার্জন করবেন, এসব মেনে নিয়েই কথাগুলো বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আর পাঁচটা পেশাদারের মতো চিকিৎসকও একজন পেশাদার। কিন্তু, আর পাঁচটা পেশার থেকে চিকিৎসকের দায় একটু বেশী। উপার্জনই চিকিৎসকের একমাত্র বা প্রাথমিক উদ্দেশ্য হতে পারে না – রোগীর প্রতি মানবিক দায়বোধ এই পেশার প্রাথমিক কথা।

৬. চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্কটি সরাসরি সম্পর্ক – অর্থাৎ ওয়ান-টু-ওয়ান। যেহেতু চিকিৎসা একটি টিমওয়ার্ক, কাজেই এখানে চিকিৎসক বলতে পুরো টিমটাকেই ভাবা যাক – অর্থাৎ, চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী সবাই। আরেকদিকে রোগীও একক নন, পরিজন তাঁর টিমের অনিবার্য সদস্য। সম্পর্কটি এই দুই টিমের মধ্যে সরাসরি। কোনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিই অনুপ্রবেশ – অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ।

৭. সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ব্যাপারটা নির্বাচিত সরকারের মতোই আধুনিক কালের ব্যাপার। তার আগেও চিকিৎসা ছিল। রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক ছিল। চিকিৎসকের কাছে রোগীর প্রত্যাশা এবং চিকিৎসকের তদ্জনিত দায় – এর উৎস কয়েকশো বছর কি কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসা এই সম্পর্কের ধারা।

ছোট চেম্বারের “ছোট” ডাক্তারবাবু বা বাড়িতে এসে রোগী দেখে চা-জলখাবার খেয়ে যাওয়া ডাক্তারবাবু এই উত্তরাধিকারই বহন করে এসেছেন। এমনকি, একটু উদ্যোগী চিকিৎসকের দোতলা বাড়ি তুলে পাড়ার নার্সিংহোম করে ফেলাও এই ধারার বাইরে নয় – কেননা, রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে তৃতীয় কোনো পক্ষ আসার সুযোগ ঘটে নি।

কিন্তু, এখানে চিকিৎসা অনেকখানি সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছিল আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে। এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে নির্ভরশীল ছিল ব্যক্তি-চিকিৎসকের উদারতার উপরেও – অর্থাৎ, তিনি যদি গরীব রোগী দেখে পয়সা না নেন, সেই মানবিক বোধের উপরে।

সকলের জন্যে চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছিল, সম্ভবত, অনিবার্য। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সরকার পরিকাঠামো নির্মাণ করেন – সকলে যাতে উপযুক্ত চিকিৎসা পেতে পারেন, তার একটা সামগ্রিক কাঠামো প্রস্তুত করেন – এবং কিছু নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির বন্দোবস্তও করে থাকেন। কিন্তু, চিকিৎসক-পক্ষ ও রোগী-পক্ষের মধ্যে অনুপ্রবেশ সরকার সচরাচর করেন নি। এখনও সেভাবে করেন না।

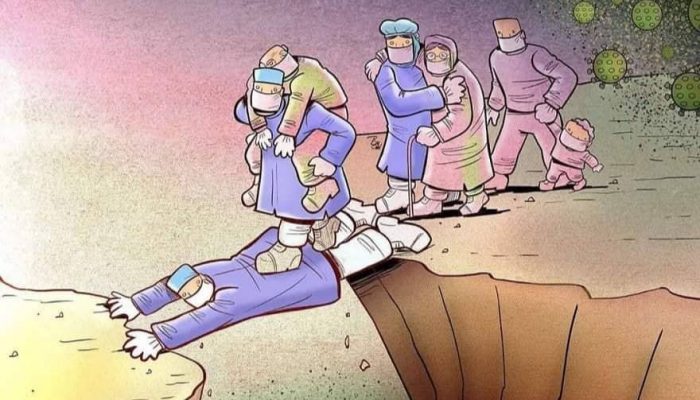

৮. দীর্ঘদিন ধরে ভালোমন্দ মিশিয়ে চলে আসা এই ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক বদল আনল কর্পোরেট অনুপ্রবেশ। চিকিৎসার কর্পোরেট পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্যই হয়ে দাঁড়ালো মুনাফা – চিকিৎসক-পক্ষ ও রোগীপক্ষের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটল তৃতীয় পক্ষের – দুইপক্ষের মাঝখানে যাঁরা দাঁড়ালেন, তাঁদের স্বার্থ চিকিৎসক বা রোগী উভয়পক্ষের স্বার্থ থেকেই আলাদা – অর্থাৎ, রোগী সারিয়ে তোলার শেষে চিকিৎসকের উপার্জন এবং রোগীর সেরে ওঠা, এই দুইয়ের বাইরের স্বার্থের কিছু মানুষ চিকিৎসাব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে গেলেন। এই নতুন ব্যবস্থায় চিকিৎসক উপার্জন করতে পারলেন না অথবা রোগী সুস্থ হতে থাকলেন না, এমন কখনোই নয় – কিন্তু, চিকিৎসার উদ্দেশে নির্মিত একটি পরিকাঠামোর মুখ্য উদ্দেশ্য বদলে গেল – সেই অভীষ্টের মাঝে পড়ে যাঁরা চিকিৎসা করলেন এবং করালেন – করছেন এবং করাচ্ছেন – তাঁদের লাভ বা ক্ষতি এই ব্যবসায়িক ব্যবস্থার মূল প্রোডাক্ট নয় – স্রেফ বাই-প্রোডাক্ট মাত্র।

৯. আগের কথাটুকু খুব অস্বস্তিকর বা বিতর্কিত শুনতে লাগলে মনে করিয়ে দেওয়া যাক, যেকোনো কর্পোরেটের এক এবং একমাত্র আইনি ও ঘোষিত উদ্দেশ্য, শেয়ারহোল্ডারদের আর্থিক মুনাফা নিশ্চিত করা। এমনকি, সরকার-কর্তৃক বাধ্যতামূলক কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পন্সিবলিটি (আয়ের কিছু অংশ সামাজিক খাতে ব্যয় করার দায়বদ্ধতা) বা সিএসআর-ও নীতিগতভাবে সেই ঘোষিত লক্ষ্যের পরিপন্থী – যেকারণে ঘোর দক্ষিণপন্থী অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রাইডম্যান এই সিএসআর ব্যাপারটিকে অনৈতিক বা ইমমরাল বলে অভিহিত করেন। যেখানে আইন মতে কর্পোরেটের একমাত্র উদ্দেশ্য শেয়ারহোল্ডারদের আর্থিক মুনাফা বৃদ্ধি, সেখানে অন্য খাতে ব্যয় – সে যত মহান উদ্দেশেই হোক না কেন – সে ব্যয় তো অপচয় ও অনৈতিক বটেই – একমাত্র যদি না সে ব্যয় বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে মুনাফার খাতা আরো মজবুত করতে পারে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রের কর্পোরেট এবং বহুজাতিক ফ্যাশন-দ্রব্যের কর্পোরেটের আইনি কাঠামো ও আইনগত দায়দায়িত্ব, মূলগতভাবে, ভিন্ন নয়।

১০. এইরূপ কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে – কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে মান্যতা দিয়ে – চিকিৎসক-পক্ষ ও রোগী-পক্ষের পারস্পরিক প্রত্যাশার জায়গাটা আর আগের মতো থাকতে পারে না। থাকাটা নিরর্থক। কেননা, সম্পর্ক-প্রত্যাশা-আস্থা যেভাবেই ভাবা যাক, তা পূর্বতন ব্যবস্থার উপরে নির্মিত – এবং এই নতুন ব্যবস্থা পুরাতনকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশে নির্মিত।

আরেকবার, মনে করিয়ে দেওয়া যাক, সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি চলে আসা ছোট চেম্বার বা ডাক্তারবাবুর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন নার্সিংহোম, তার চাইতে কর্পোরেট হাসপাতাল চরিত্রগতভাবেই ভিন্ন গোত্রের। এবং, সমকালীন সমাজের রীতিনীতি বা মূল্যবোধের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যক্তিচিকিৎসকের ব্যক্তিগত ভদ্রতাবোধ-ব্যবহার-দায়বদ্ধতা বা সততার পরিবর্তনের প্রশ্নের চাইতে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাভাবনার এই ধারাবদল।

এই ধারাবদলের সূচনা হিসেবে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সলতে পাকানোর আনুষঙ্গিক ক্রিয়াসমূহ জারি থেকেছে। ওষুধ প্রস্তুতি ও তৎসংক্রান্ত গবেষণা কর্পোরেটের হাতে চলে যাওয়ার ফলে চিকিৎসার পাঠ বা অ্যাকাডেমিক কনফারেন্স প্রায় বিজ্ঞাপনী প্রকল্পে পরিণত হতে শুরু করেছে। সুস্থ মানুষেরও যে নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার বা পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে চলা জরুরী, একথা মনে গেঁথে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মনে করিয়ে দিই, আপনার ডাক্তারবাবু কশাই বা চামার কিনা, সে বিচারের চেয়ে অনেক প্রাথমিক ও জরুরী বিচার্য এই সব কথাগুলো।

মাথায় রাখা যাক, চিকিৎসাকে ক্রেতা-সুরক্ষা আইনের আওতায় এনে ফেলে ঠিক যেমন করে রোগী-চিকিৎসক সম্পর্কের মধ্যে বাণিজ্যের অগ্রাধিকারকে আইনি সীলমোহর দেওয়া হয়েছিল, বীমাভিত্তিক চিকিৎসাব্যবস্থা তেমন করেই কর্পোরেট স্বাস্থ্যমডেলকে একমাত্র মান্য মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়ে ফেলবে।

কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও ভেবে দেখুন, হাসপাতালে ভর্তি হলে বীমার সুযোগ পাওয়া সরল হয়ে যাওয়ার সুবাদে পাড়ার চেম্বারের ডাক্তারবাবুদের তুলনায় হাসপাতালের ডাক্তার বাবদের কাছে যাওয়ার প্রবণতা বাড়বে। এবং যেহেতু বীমাসংস্থার সাথে হাসপাতালের হয়ে দরাদরি করার পক্ষে উপযুক্ত কর্মী রেখে উঠতে পারবেন না অধিকাংশ ছোট নার্সিংহোম, বীমার আওতায় থাকা মানুষেরা চিকিৎসার জন্যে বেশী করে যেতে থাকবেন কর্পোরেট হাসপাতালে।

অরএব, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পই বলুন অথবা আয়ুষ্মান ভারত, নিজের হাসপাতালটির উন্নয়নের পিছনে পয়সা ঢালার পরিবর্তে সরকার যখন বীমার মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের কথা বলছেন, তখন ঘুরপথে কর্পোরেট স্বাস্থ্যমডেলটিকেই পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনা চলছে।

একে যদি উন্নতি ও প্রগতি বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে চিকিৎসা ও চিকিৎসকের কাছে প্রত্যাশাটা বদলে ফেলুন।

আর পুরোনো বিশ্বাসের সম্পর্কে যদি আস্থাশীল হতে চান, তাহলে এই নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলুন।

দুটো একইসাথে চলে না। চলতে পারে না।

দুই নৌকায় পা রেখে ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল – এগোতে পারার সম্ভাবনা তো দূরের কথা।

অসাধারন। চালাকি গুলো ধরতে পারি, কিন্তু এতটা গভীরে গিয়ে ধরতে পারিনা। আবার লিখবেন। আমি আপনার রোজকার পাঠক। এই লেখাটা আমি বহু লোক কে পড়াব। আমার যত বন্ধু বান্ধব দেশের বাইরে থাকে, তাদের কেও। আপনার ফোন নম্বর টা পেলে ভালো হয়। অবশ্যই বিরক্ত করবো না।

আপনার লেখা এর আগেও অনেকবার পড়েছি যতদূর মনে পড়ে আনন্দবাজার এ, মাঝে মাঝে। এখানে প্রায়শই পড়তে পারবো। সাবধানে থাকবেন ও ভালো থাকবেন।