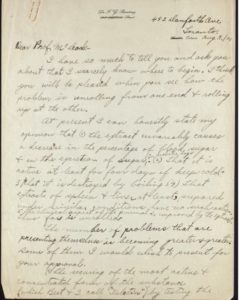

সেই দিনটা ছিল ১৯২১ সালের ৭ই অগস্ট। অনেকেই এই দিনটাকেই ইনসুলিন আবিষ্কারের দিন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। ইনসুলিন আবিষ্কারের খবরটা ম্যাক্লাউডকে জানাতে তখন উদ্গ্রীব বান্টিঙ। কিন্তু কোথায় ম্যাক্লাউড? তিনি তো তখন স্কটল্যান্ডের পেইসলিতে আছেন। তাতে কী! চিঠি লিখবেন বান্টিঙ। সাফল্যের এতো বড় খবরটা ম্যাক্লাউডকে জানাবেন না তিনি? খবরটা ম্যাক্লাউডকে না জানানো পর্যন্ত স্থির হতে পারছেন না বান্টিঙ। ধৈর্য ধরে, সময় নিয়ে ম্যাক্লাউডকে চিঠি লিখলেন বান্টিঙ। ৯ই অগস্ট ১৯২১, ম্যাক্লাউডকে লেখা সেই চিঠিতে তাঁদের পরীক্ষার সাফল্যের কথা জানালেন বান্টিঙ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই চিঠিতে তাঁদের প্রাথমিক ব্যর্থতার বিষয়গুলোও চিহ্নিত করেন বান্টিঙ। ৫ পাতার সেই চিঠির কিয়দংশ এই রকম-

প্রিয় প্রফ. ম্যাক্লাউড

আমার এতো কিছু বলার আছে আপনাকে এবং এতো জিজ্ঞাসা আছে আপনার কাছে যে আমি সত্যই ভেবেই পাচ্ছি না কোথা থেকে শুরু করবো। …

[গবেষণার] সমস্যাগুলো ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আপনার মতামতের জন্য তাদের কয়েকটা উল্লেখ করতে চাই।

(১) নালি বাঁধার পর নিষ্ক্রিয় গ্রন্থি থেকে সবথেকে সক্রিয় ও ঘন নির্যাস (বেস্ট ও আমি যাকে “আইলেটিন” নাম দিয়েছি) সংগ্রহ করা।

(২) সংগৃহীত নির্যাসের রাসায়নিক ধর্ম পরীক্ষা করা।

(৩) ট্রিপসিন কি একে বিনষ্ট করে দিচ্ছে?

(৪) নির্যাস প্রয়োগে [কি] প্যানক্রিয়াসহীন কুকুর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব?

(৫) কলা সংস্থানগত সমস্যা

(৬) কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের ক্ষেত্রে এই নির্যাসই কি প্রাণীরাজ্যে সার্বজনীন আর এটা কি অন্য প্রজাতির উপরও [সমান] কার্যকরী?

(৭) ফ্যাট পরিপাকের সাথে [আইলেটিন] এর সম্পর্ক [কি?]। …

৮[২৪] ডায়াবিটিসের সাথে ইনফেকশানের সম্পর্ক [কি?]।

৯ মধুমেহর সাথে অন্যান্য প্রকার ডায়াবিটিসের সম্পর্ক [কি?]।

১১[২৫] [আইলেটিন] নির্যাসের সাথে সুগার ইঞ্জেকশনের সম্পর্ক [কি?]।

এই ভাবে মোট ১৬টা (সঠিক অর্থে ১৫টা, ১০ নম্বর ক্রমটা পত্রে অনুপস্থিত) প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন বান্টিঙ। তারমধ্যে উপরোক্ত ১১টা (সঠিক অর্থে ১০টা) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রের পরবর্তী অংশে তিনি আরো লিখেছেন, “ … এই গরমকালে আমাদের বিশেষ যত্ন সত্ত্বেও, সংক্রমণের জন্য আমরা ভীষণ ভাবে ব্যাহত হলাম আর যেহেতু আমরা অনেকগুলো কুকুরকে হারিয়েছি, [তাই] জায়গাটা, গ্লাভস, গাউন, আমাদের অপারেশন ঘরটা, পরিচ্ছন্ন রাখতে সর্বান্তকরণে আরো সাহায্য চাই আমি”।

পত্রে বান্টিঙ জানিয়েছেন, ডা. স্টারের সাথে তাঁদের সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন তিনি। ডা. স্টার তাঁদের ধীরে এগোতে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রেমিকা এডিথ রোচের নামোল্লেখ না করে ম্যাক্লাউডকে তিনি লিখেছেন, “এক্ষুনি আমি আর এগোচ্ছি না তাহলে, যদিও আমি লন্ডন যাচ্ছি আমার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য”।

এই পত্রের আরেক এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো বেস্ট-বান্টিঙ সম্পর্ক। ম্যাক্লাউডকে লেখা এই পত্রে বেস্ট সম্পর্কে বান্টিঙ লিখেছেন, “আমার সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মিঃ বেস্ট আর তাঁকে পেয়ে আমি যারপরনাই খুশি। তিনি চমৎকার কাজ করেন, সর্বোপরি তিনি সৎ, যত্নশীল ও নিরপেক্ষ আর এই কাজে তাঁর আগ্রহও প্রচুর। সমস্ত অপারেশনে তিনি আমায় সাহায্য করেন আর আমাকে রসায়ন বিষয়টা বুঝিয়েও দেন যাতে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি [এবং] একে অপরের পর্যবেক্ষণগুলো বুঝতে পারি”।

ম্যাক্লাউডকে লেখা বান্টিঙের এই পত্রটা কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করে। প্রথমত, মূল পত্রে, ৮ নম্বর ক্রমের পর বন্ধনী ব্যবহার না করা এবং ৯ নম্বর ক্রমের পর ১১ ক্রম ব্যবহার করা। যদিও এইগুলো অতি সাধারণ মানের বিচ্যুতি। তবে এই রকম সাধারণ মানের ত্রুটি বিচ্যুতি কিন্তু প্রায়ই করতেন বান্টিঙ। যেমন ৩০শে অক্টোবর রাতে, প্রথম যখন প্যানক্রিয়াসের নালি বাঁধার পরিকল্পনা আসে তাঁর মাথায়, তখন তড়িঘড়ি নিজের ডায়েরিতে সেই চিন্তা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে ‘ডায়াবিটিস’কে ভুল করে ‘ডায়াবিটুস’ লিখেছিলেন তিনি। না, এগুলো কোনো বড় ঘটনা নয় নিশ্চয়। কিন্তু স্মরণ করুন, নিজের স্কুল জীবন সম্পর্কে বান্টিঙ কী লিখে গেছেন? তিনি নিজে লিখে গেছেন যে তিনি বানান ভুল করতেন। বানানের প্রতি বিশেষ যত্নশীল না হওয়াটাই ছিল বান্টিঙের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য বান্টিঙের গবেষণার বিষয় বস্তুর সাপেক্ষে এই ঘটনার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয়ত, বান্টিঙ উল্লিখিত ৫, ৭, ৯, ১১ নম্বর ক্রমে ব্যবহৃত বক্তব্যগুলো যথেষ্ট মাত্রায় গুছানো নয়। বক্তব্যগুলো বেশ অগোছালো। নিজের বক্তব্যকে যথাযথ ভাবে গুছিয়ে উপস্থিত করতে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন না বান্টিঙ। এটাও তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখবো, গুছিয়ে বলা বা লেখার অনভ্যাসের জন্য বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যেই অপ্রস্তুতে পড়তে হয়েছে তাঁকে।

তৃতীয়ত, ম্যাক্লাউড মনে করতেন, ডায়াবিটিসের সাম্প্রতিক অগ্রগতির ব্যাপারে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না বান্টিঙ। ম্যাক্লাউডকে লেখা উপরোক্ত পত্রে, সেই ধারণারও একটা সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, ৭ নম্বর ক্রমে ফ্যাট পরিপাকের সাথে আইলেটিনের [তথা ইনসুলিনের] সম্পর্ক বিষয় প্রশ্ন তুলেছেন বান্টিঙ। চিকিৎসা বিজ্ঞান বা ডায়াবিটিসের ইতিহাস নিয়ে সামান্য ঘাঁটাঘাটি করলেই দেখা যাবে, বান্টিঙের সমসময়ের বেশ কিছুকাল আগেই, বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ছিলেন যে ফ্যাট পরিপাকে ইনসুলিনের কোনো ভূমিকা নেই। উল্টে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ছিলেন যে ইনসুলিনই কার্বোহাইড্রেট পরিপাকে ভূমিকা রাখে। [সঠিক অর্থে, কোনো পরিপাকেই ইনসুলিন কোনো ভূমিকা রাখে না। ইনসুলিন নির্দেশ পাঠায় লিভারে, পাকস্থলীতে নয়। তবে বান্টিঙের সমসময়ের বিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট ভাবে জানা ছিল না একথা।] ফলে, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমাদের অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ইনসুলিনের হালফিল গবেষণা বিষয়ে বান্টিঙের স্পষ্ট ধারণা না থাকা নিয়ে ম্যাক্লাউডের মতামত কোনো ব্যক্তিগত ঈর্ষার ফসল নয়, এটা বহুলাংশেই সত্য।

চতুর্থত, ইনসুলিনের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন বন্টিঙ। প্রথমেই তিনি বিশুদ্ধ ইনসুলিন সংগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার রাসায়নিক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। নিষ্কাশিত নির্যাসের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা তৈরি করাই বিজ্ঞানীদের কাজ। এই কাজের কথা সঠিক ভাবেই উল্লেখ করেছেন বান্টিঙ। ট্রিপসিন জাতীয় এনজাইম ইনসুলিনের কার্যকারিতাকে হ্রাস করছেন বলে যথার্থ ভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বান্টিঙ। গুরুত্বপূর্ণ ভাবে একদম প্রাথমিক স্তরের প্রশ্ন তুলে তিনি জিগ্যেস করেছেন, এক প্রাণীর দেহ নির্যাস অন্য প্রাণীর দেহে ঠিক ভাবে কাজ করবে তো? অর্থাৎ, কুকুরের প্যানক্রিয়াস থাকে সংগৃহীত ইনসুলিন মানুষের দেহে কাজ করবে তো? একই সাথে মধুমেহ বা গ্লাইকোসুরিয়ার সাথে অন্যান্য প্রকার (টাইপ ১ ও টাইপ ২) ডায়াবিটিসের অন্তঃসম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ম্যাক্লাউডকে লেখা বান্টিঙের এই চিঠিতে একদিকে যেমন বানান ভুলের প্রবণতা বা অগোছালো বক্তব্যের মতো নঞর্থক দিক ফুটে উঠেছে, তেমনই নিজেদের পরীক্ষা থেকে উঠে আসা গুরুত্বপূর্ন প্রশ্নাবলীর সদর্থক দিকও ফুটে উঠেছে এই চিঠিতে। বান্টিঙকে অনুধাবনের প্রশ্নে এই চিঠিটা তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাক্লাউড স্কটল্যান্ড থেকে না ফেরা পর্যন্ত ধীর গতিতে এগোতে পরামর্শ দিয়েছেন ডা. স্টার। এই ফাঁকে তাই একবার রোচের সাথে দেখাটাও সেরে ফেললেন বান্টিঙ। ম্যাক্লাউড না ফেরা পর্যন্ত, আরো কয়েকটা কুকুরের উপর পরীক্ষা করে, সাফল্যটা ঝালিয়ে নিতে চান বান্টিঙ। অগস্ট মাস জুড়ে কুকুর নম্বর ৯২এর উপর পরীক্ষা চালু রাখলেন বান্টিঙ আর বেস্ট। কুকুর ৯২এর প্যানক্রিয়াস কেটে নেওয়া হলো প্রথমে। দুদিনের মধ্যেই কুকুর ৯২এর ডায়াবিটিস ধরা পড়ল। ১১ই অগস্ট ১৯২১, কুকুর ৯২ কে দেওয়া হলো আইলেটিন ইঞ্জেকশন। আগের মতোই দিনে দু’তিন বার করে আইলেটিন প্রয়োগ করা হলো কুকুর ৯২কে। এবারও সফল হলেন তাঁরা। প্রায় ২০ দিন বেঁচে রইল কুকুর ৯২। ৩০শে অগস্ট ১৯২১, শেষ পর্যন্ত সে মারাই যায় কুকুর নম্বর ৯২।

কিন্তু কেন? কেন কুকুরগুলোকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না বান্টিঙের পক্ষে? বান্টিঙের গবেষণার এই প্রাথমিক সাফল্য ও সংকটের পিছনে চারটে কারণ বিদ্যমান। প্রথমত, প্যানক্রিয়াসহীন কোনো প্রাণীর পক্ষেই বেশি দিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বান্টিঙের সমসময়ের প্রায় ৩০ বছর আগে, ১৮৮৯ সালে, জার্মান বিজ্ঞানী যোসেফ ভন মেরিং ও অস্কার মিনকাওস্কি তাঁদের গবেষণায় একথা প্রমাণ করেছিলেন। তাঁদের পরীক্ষায় তাঁরা দেখিয়েছিলেন, কোনো প্রাণীর দেহ থেকে সম্পূর্ণ প্যানক্রিয়াসটা কেটে নিলে, সেই প্রাণীকে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ, যতই ইনসুলিন প্রয়োগ করা হোক না কেন, প্যানক্রিয়াসহীন কোনো কুকুরকেই বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ম্যাক্লাউডকে লেখা চিঠির ৪ নম্বর ক্রমে সেই শঙ্কাই প্রকাশ করেছেন বান্টিঙ। কিন্তু সুনির্দিষ্ট ভাবে মেরিং-মিনকাওস্কির পরীক্ষার ফলাফল না জানার জন্যই অনাবশ্যক ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন বান্টিঙ।

দ্বিতীয়ত, বান্টিঙ নিজে কুকুরের পেটের যাবতীয় সার্জারির দায়িত্ব পালন করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু ঠিক মতো করে প্যানক্রিয়াস নালি বাঁধতে না পারতেন না বান্টিঙ। বহুক্ষেত্রেই দ্বিতীয়বার অপারেশন করে আবার প্যানক্রিয়াস নালি বাঁধতে হয়েছে বান্টিঙকে। বান্টিঙ-বেস্টের লিখে রাখা নোট থেকেই এই তথ্য জানা যাচ্ছে। আবার বহু ক্ষেত্রেই নালি বাঁধার পর, পরীক্ষাধীন কুকুরের পুরো প্যানক্রিয়াসটা কেটে বের করে আনতে পারতেন না বান্টিঙ। বান্টিঙকে নিয়ে গবেষণা করেছেন এমন বহু গবেষকই এই ধারণা পোষণ করেন। ম্যাক্লাউড নিজেও এই জাতীয় সন্দেহ পোষণ করতেন। পরীক্ষাধীন প্রাণীর দেহে কিছুটা প্যানক্রিয়াস অবশিষ্ট রয়ে গেলে, প্রত্যাশিত সময়ের থেকে কিছুদিন বেশিই বাঁচতে পারে সেই প্রাণী। বান্টিঙের পরীক্ষাধীন যে সমস্ত কুকুরগুলো বেশিদিন বেঁচে ছিল, সম্ভবত নিজেদের দেহের ভিতরে অবশিষ্ট প্যানক্রিয়াসের জোরেই কিছুদিন বেশি বেঁচেছিল তারা। ইনসুলিন প্রয়োগের জেরেই যে তারা বেশি দিন বেঁচে ছিল, এমন ধারণার পিছনে একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে গেছে।

তৃতীয়ত, সোবোলেউকে উদ্ধৃত করে ডা. মোসেস ব্যারন লিখেছিলেন, [পর্ব ২ দেখুন] প্যানক্রিয়াসের নালি বাঁধার প্রায় ১৫ সপ্তাহ পরে প্যানক্রিয়াস নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ, কুকুরের প্যানক্রিয়াস নালি বাঁধার ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যেই কুকুরের প্যানক্রিয়াসটা কেটে নিতেন বান্টিঙ। এতে অবশ্য ইনসুলিন নিষ্কাশনের কোনো সমস্যা হবার কথা নয়, কারণ সোবোলেউ আগেই জানিয়ে ছিলেন, আইলেটসের কোষগুলো বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃতই থাকে। ফলে প্যানক্রিয়াস যখনই কাটা হোক না কেন, প্যানক্রিয়াসের ভিতর আইলেটস সব সময়েই সজীব থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় না করেই যদি প্যানক্রিয়াস কেটে নেওয়া হয়, তাহলে প্যানক্রিয়াসের ভিতরে এনজাইম ক্ষরণকারী এক্সোক্রিন বা বহিঃস্রাবী গ্রন্থিগুলোও তখন সক্রিয় থেকে যাবে। পরিণতিতে ইনসুলিন নিষ্কাশনের পাত্রে, ইনসুলিনের সাথে কিছুটা ট্রিপসিন বা অন্যান্য এনজাইম মিশে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। ম্যাক্লাউডকে লেখা চিঠির ৩ নম্বর ক্রমে সেই কথাই উল্লেখ করেছেন বান্টিঙ। এনজাইম ও হরমোনের এই মিশ্রণ, ইনসুলিনের স্বাভাবিক কার্য ক্ষমতাকে হ্রাস করে দিচ্ছে বলেই ভাবতেন বান্টিঙ। সেক্ষেত্রে, নিষ্কাশিত নির্যাস পরিশোধন করা জরুরি বলেই মনে করতেন তিনি।

চতুর্থত, নিষ্ক্রিয় প্যানক্রিয়াসের ভিতরে আইলেটসের কোষগুলো সক্রিয় থাকার অর্থ, ওই কোষের অভ্যন্তরস্থ সকল প্রকার হরমোন অবিকৃত থাকা। সেক্ষেত্রে, আইলেটসের অভ্যন্তরে শুধুমাত্র ইনসুলিন হরমোনই অবিকৃত থাকবে না, একই সাথে গ্লুকাগন ও অন্যান্য হরমোনগুলোও অবিকৃতই থাকবে। যার অর্থ, প্যানক্রিয়াস নির্যাস সংগ্রহের পাত্রের মধ্যে ইনসুলিনের সাথে, গ্লুকাগন ও অন্যান্য হরমোনও জমা হতে থাকবে। বান্টিঙের পরীক্ষাগারের যে পাত্রে ইনসুলিন জমা পড়েছিল, সেই একই পাত্রে একই সাথে অবিকৃত ভাবেই গ্লুকাগন ও অন্যান্য হরমোনও জমা পড়েছিল। অর্থাৎ, ট্রিপসিন এনজাইমের মতোই অশুদ্ধি হিসেবে গ্লুকাগন হরমোনও বান্টিঙের নিষ্কাশন পাত্রে মজুদ হয়েছিল। কোনো প্রাণী দেহে একই সাথে ইনসুলিন ও গ্লুকাগন প্রবেশ করালে কী ফল হতে পারে? মিশ্রিত এই ইঞ্জেকশনে থাকা ইনসুলিন যেমন একদিকে লিভারকে অতিরিক্ত গ্লুকোজ শোষণের বার্তা পাঠাবে, ঠিক একই সময়ে একই ভাবে, লিভার থেকে গ্লুকোজ মুক্ত করার নির্দেশও পাঠাবে গ্লুকাগন। মোটের উপর, ইনসুলিন ও গ্লুকাগন পরস্পর পরস্পরের ক্রিয়াকে নাকচ করে দেবে। ফলে, শুধুমাত্র ট্রিপসিন বা অন্যান্য এনজাইম মুক্ত ইনসুলিনই নয়, গ্লুকাগন মুক্ত ইনসুলিন প্রস্তুত করাও আবশ্যক। কিন্তু বান্টিঙের সমসময়ে ট্রিপসিন এনজাইমের কথা জানা থাকলেও গ্লুকাগন হরমোনের অস্তিত্বের কথা জানা ছিল না। ফলে বান্টিঙের পক্ষে গ্লুকাগন মুক্ত ইনসুলিন প্রস্তুতির কথা ভাবা সম্ভব ছিল না।

(চলবে)

[২৪] ৭ পর্যন্ত ক্রমগুলোয় প্রথম বন্ধনী ব্যবহার করেছেন বান্টিঙ। ৮ থেকে আর কোনো বন্ধনী ব্যবহার করেন নি তিনি।

[২৫] ১০ নম্বর ক্রমটা পত্রে অনুপস্থিত। নম্বরটা দিতে ভুলে গেছেন বান্টিঙ।