বস্তুতপক্ষে ১৯২৩ সাল থেকে সেই যে জাতীয় নায়ক হিসেবে উত্থান শুরু হয় বান্টিঙের, জীবদ্দশায় তো বটেই, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরও খ্যাতির সেই ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত ছিল। সর্বত্র পূজিত হয়েছেন তিনি জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক নায়ক হিসেবেই। তাঁর সেই প্রাপ্তির তালিকাটা এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক একবার।

১) মে ১৯২৪, ‘মেপেল লিফ, দ্য কানাডিয়ন ক্লাব ম্যাগাজিন’এর তরফে সেরা ১০ কানাডিয়নের নাম জানতে চাওয়া হয়েছিল। ৮০% ভোটে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন বান্টিঙ। পত্রিকার তরফে বলা হয়েছিল, “যে কোনও কানাডিয়নের থেকে মানবতার জন্য কিছু বেশি করার জন্য” নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন পত্রিকা ও বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষায় ‘শ্রেষ্ঠ কানাডিয়ন’ হিসেবে একাধিকবার নির্বাচিত হয়েছিলেন বান্টিঙ। হালের ২০০৪ সালে, ‘কানাডিয়ন ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন’এর এক সমীক্ষায়, কানাডার সেরা ১০ ব্যক্তিত্বের মধ্যে চতুর্থ [৪১] স্থান লাভ করেন বান্টিঙ।

২) ১৯২৪ সালে ‘ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিয়’, ‘ইউনিভার্সিটি অব মিচিগান’ এবং ‘কুইন্স ইউনিভার্সিটি’ থেকে সাম্মানিক এলএলডি [ল্যাটিন: লিগাম ডক্টর, ইং: ডক্টর অব ল] প্রদান করা হয় বান্টিঙকে। ‘ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো’ এবং ‘ইয়েল ইউনিভার্সিটি’ থেকে ডিএসসি [ডক্টর অব সায়েন্স] উপাধি প্রদান করা হয় তাঁকে। ১৯৩১ সালে ‘ইউনিভার্সিটি অব স্টেট অব ন্যু ইয়র্ক’ থেকেও ডিএসসি উপাধি লাভ করেন তিনি।

৩) বান্টিঙের পরবর্তী গবেষণায় সাহায্যের জন্য, তাঁর কিছু অনুগামীবৃন্দ নিজেদের উৎসাহে অনুদান সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তাতে সামিল ছিলেন দেশের খ্যাতনামা নাগরিকবৃন্দও। প্রায় ৫ লক্ষ কানাডিয়ন ডলার সংগৃহীত হয় সেই আন্দোলনে। ২৫শে জুলাই ১৯২৫, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর স্যর উইলিয়ম মুলকের উদ্যোগে এই অর্থ দিয়ে স্থাপন করা হয় ‘বান্টিঙ রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ নামের একটা স্বায়ত্ত সংস্থা, যা আজও চিকিৎসা গবেষণায় উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে চলেছে। ১৯৪৮ সালে টরন্টো শহরের বিশিষ্ট নাগরিক কেট ই. টেলর ১০ লক্ষ কানাডিয়ন ডলার দান করেন বান্টিঙ রিসার্চ ফাউন্ডেশনে।

৪) ১৯২৯ সালে কানাডার ‘সিলিকোসিস রিসার্চ প্রোগ্রাম’এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বান্টিঙ। সিলিকোসিস ছাড়াও এড্রিনাল হরমোন, হার্ট এটাক্ট, ক্যান্সার প্রভৃতি বিষয় নিয়েও বেশ কিছু সময় ধরে গবেষণা করেছিলেন বান্টিঙ। তবে কোনোটাতেও শেষ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও সাফল্য পান নি তিনি।

৫) ১৯৩০ সালে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত এফ.আর.সি. এস. ডিগ্রী লাভ করেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি।

৬) ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০, ইনসুলিনোত্তর গবেষণা ও অন্যান্য গবেষণার জন্য ‘বান্টিঙ অ্যান্ড বেস্ট ডিপার্টমেন্ট অব মেডিক্যাল রিসার্চ’ খোলা হয় টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩০ সালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নব নির্মিত এক ভবনের নাম রাখা হয় ‘বান্টিঙ বিল্ডিং’। এই ভবনে পৃথক ভাবে স্থাপন করা হয় আরেক একটা গবেষণা কেন্দ্র- ‘বান্টিঙ ইনস্টিটিউট’ [৪২]।

৭) ৪ঠা জুন ১৯৩৪, ইংলন্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ‘নাইট কম্যান্ডার অব দ্য অর্ডার অব দ্য বৃটিশ এম্পায়ার’ [৪৩] তথা নাইটহুড [স্যর] প্রদান করেন বান্টিঙকে।

| পাবলভ ও বান্টিঙ, ২৮শে জুন ১৯৩৫ |

৮) ১৯৩৫ সালে ‘ফেলো অব দ্য রয়েল সোসাইটি’ নির্বাচিত হন বান্টিঙ। জুন ১৯৩৫, ১৫তম ‘ইন্টারন্যাশনাল ফিজিওলজিক্যাল কংগ্রেস’এ যোগ দিতে লেনিনগ্রাদে আসেন বান্টিঙ। লেনিনগ্রাদে ইয়ন পাভলভের সাথে দেখা করেন তিনি। এই সময়ে সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি নিয়ে কিছু মতামত পাওয়া যায় তাঁর। তাঁর অভিজ্ঞতায়, জার্মানরা অনেক সংগঠিত, উন্নত বিজ্ঞান পরিকাঠামো যুক্ত, সমৃদ্ধশালী দেশ। জার্মানিতে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি। ইতিপূর্বে, ইতালির প্রশংসা করে তিনি বলেছিলেন, ইতালিতে কোনও ভিক্ষুক নেই। ইতালির বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী। ইতালির ট্রেন কার্যকরী ও গতিশীল। তুলনায় ‘রাশিয়ার ট্রেন পৃথিবীর স্লথ ট্রেন’ বলে মনে করতেন বান্টিঙ। রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র তাঁর নজর এড়ায় নি। তবে রাশিয়ার গণচিকিৎসা ব্যবস্থা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বান্টিঙের। সর্বোপরি, রাশিয়ানদের নতুন কিছু করার আগ্রহ আছে বলেও মনে করতেন তিনি। আর এই সব কিছুর পিছনে এক পরিকল্পিত ‘মাস্টার মাইন্ড’এর ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করতেন তিনি। তাই স্বদেশে ফিরে এক বন্ধুকে একান্তে তিনি জানান, ‘হ্যাঁ, আমি কমিউনিস্ট’। তাঁর অবস্থান বুঝে, তাঁর বন্ধু ডা. নর্মান বেথুন তাঁকে চীনে আসার আমন্ত্রণ জানান। চীন ভ্রমণে অবশ্য বিশেষ উৎসাহ দেখান নি বান্টিঙ।

৯) ডায়াবিটিসে উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্য ১৯৪১ সাল থেকে ‘বান্টিঙ মেডেল’ প্রদানের কথা ঘোষণা করেন ‘আমেরিকান ডায়াবিটিস এ্যাসোসিয়েশন’। এই পদকের প্রথম প্রাপক ছিলেন বিখ্যাত ডায়াবিটিস বিশেষজ্ঞ ই.পি. যসলিন। ১৯৬৪ সালে এই মেডেল পান ডা. মোসেস ব্যারন, ১৯২০ সালে যাঁর রচনা থেকে ইনসুলিন আবিষ্কারের রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন বান্টিঙ। বান্টিঙ মেডেলের উল্লেখযোগ্য প্রাপকরা হলেন- জি.এইচ.এ. ক্লজ (১৯৪৭), এফ.এ. অ্যালেন (১৯৪৯), ডবলু.আর ক্যাম্বল ও এ.এ. ফ্লেচার (১৯৫৩), পিটার মলোনি (১৯৬৪) প্রমুখ।

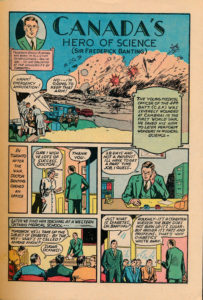

১০ ক) ১৯৪১ সালে ‘কমিক বুক কর্পোরেশন অব আমেরিকা’ তাদের ‘ওয়ার্ল্ড ফেমাস হিরো’ সিরিজে বান্টিঙকে নিয়ে ৮ পাতার কমিক প্রকাশ করে।

১০ খ) ‘দ্য টরন্টো টেলিগ্রাম’ দৈনিকে প্রতিদিন প্রকাশিত হতো কমিক স্ট্রিপ ‘দ্য জায়েন্ট’[৪৪]। ২৭শ ডিসেম্বর ১৯৬৫ সাল থেকে ১৫ই জানুয়ারি ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত, ‘ফ্রেডরিক বান্টিঙঃ ইন সার্চ অব ইনসুলিন’ শিরোনামে প্রকাশিত হতে থাকে বান্টিঙের জীবনী।

১০ গ) ২০০২ সালে, সাদা কালোয় ‘স্টোরি অব ফ্রেডরিক বান্টিঙ: ডিউটি মাস্ট বি ডান’ মিনি কমিক বই প্রকাশিত হয়।

১১) ১৯২০ সাল থেকে, প্রতি বছর ‘ন্যাশনাল হিস্টরিক পার্সন’ তালিকা প্রকাশ করা শুরু করে কানাডা সরকার। ১৯৪৫ সালের প্রকাশিত তালিকায় [অনেকের সাথে] স্থান পায় বান্টিঙের নাম।

| বান্টিঙকে নিয়ে কমিকের প্রথম পাতা।

উপরে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্সের ছবি। মাঝে, ডানদিকে লন্ডনের চেম্বারের বসে। নীচে, ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেওয়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। |

১২) ১৯৭৩ সালে ৬.৪ কিমি ব্যাস যুক্ত চাঁদের একটা ক্রেটারের [গর্তের] নাম রাখা হয় বান্টিঙ।

১৩) বান্টিঙের জীবনী নিয়ে তৈরি হয় টেলিফিল্ম ‘গ্লোরি এনাফ ফর অল’ [৩ ঘণ্টা ১২ মিনিট]। জুন ১৯৮৮ সালে কানাডায় সম্প্রচারিত হয় ফিল্মটা। ১৯৮৯ সালে ‘একাদেমি অব কানাডিয়ন সিনেমা অ্যান্ড টেলিভিশন’ প্রদত্ত ‘জেমিনি অ্যাওয়ার্ড’ সম্মানে ভূষিত হয় এই টেলিফিল্ম।

১৪) ৭ই জুলাই ১৯৮৯, বান্টিঙের লন্ডনস্থ বাড়ির ডান পাশের ফাঁকা অংশে [অনেকেই এই অংশটাকে ‘স্যর ফ্রেডরিক বান্টিঙ স্কোয়ার’ নামে অভিহিত করে থাকেন] ‘ফ্লেম অব হোপ’ প্রজ্বলন করেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। ডায়াবিটিস আক্রান্তদের স্মরণে এই দীপ ততদিন পর্যন্ত জ্বলবে যতদিন না পর্যন্ত ডায়াবিটিসের ওষুধ আবিষ্কৃত [কিওর] হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বান্টিঙ বলেছেন, ইনসুলিন ইস নট আ কিউর; ইট’স আ ট্রিটমেন্ট। একই দিনে একই স্থানে বান্টিঙের একটা পূর্ণাবয়ব মূর্তিও উন্মোচন করেন রানি।

| বান্টিঙের লন্ডনস্থ বাড়ির ডানদিকে গড়ে উঠা ‘স্যর ফ্রেডরিক বান্টিঙ স্কোয়ার’এ ফ্লেম অব হোপ। পিছনে বান্টিঙের মূর্তি। |

১৫ ক) ৫ই নভেম্বর ১৯৯১, বান্টিঙের শততম জন্মবর্ষে, বান্টিঙের লন্ডনস্থ বাড়ির ডান পাশে [স্যর ফ্রেডরিক বান্টিঙ স্কোয়ারে], ‘টাইম ক্যাপসুল’[৪৫] পোঁতেন কানাডার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল রেমন জন নাটিশেন। যতদিন না পর্যন্ত ডায়াবিটিসের ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই ক্যাপসুল মাটিতেই পোঁতা থাকবে।

১৫ খ) ১৪ই নভেম্বর ১৯৯১, বান্টিঙের শততম জন্মদিবসে, ১৪ই নভেম্বর দিনটাকে ‘ওয়ার্ল্ড ডায়াবিটিস ডে’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় ‘ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন’ এবং ‘ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবিটিস ফেডারেশন’[৪৬]।

১৬) ১৯৯৪ সালে চালু হয় ‘কানাডিয়ন মেডিক্যাল হল অব ফেম’ [৪৭]। প্রথম বছরে এই তালিকায় বান্টিঙের সাথে স্থান পান বেস্ট ও কলিপ।

১৭) ১৯৭৩ সালে ইউএসএতে চালু হয় ‘ন্যাশনাল ইনভেনটরস্ হল অব ফেম’। ২০০৪ সালে বান্টিঙ, বেস্ট ও কলিপকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

| বান্টিঙের মূর্তি, পিছনে সেই গ্লোব। |

১৮) ২০১০ সালে, পৃথিবীর সব দেশের নাম লেখা একটু ভিন্ন আকারের একটা গ্লোব বসানো হয় বান্টিঙের বাড়ির পাশে, স্যর ফ্রেডরিক বান্টিঙ স্কোয়ারে। টাইম ক্যাপসুলটা যেখানে পোঁতা হয়েছিল, ঠিক তার উপরেই স্থাপন করা হয় গ্লোবটা। ডায়াবিটিসকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে মান্যতা দিতেই বসানো হয়েছে গ্লোবটা।

১৯ ক) বান্টিঙের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একাধিক স্কুল। অ্যালিস্টনে বান্টিঙ মেমোরিয়ল হাই স্কুল, লন্ডনে স্যর ফ্রেডরিক বান্টিঙ সেকেন্ডারি স্কুল, মন্ট্রিয়লে ফ্রেডরিক বান্টিঙ এলিমেন্টারি স্কুল, কোকুইটলামে [ভ্যাঙ্কুভর] ইকোলে বান্টিঙ মিডল স্কুল ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৯ খ) দু’টো বিশেষ কারণে [পর্ব ২১ এবং ২৬ দ্রষ্টব্য], কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং নর্থওয়েস্ট টেরিটরিজের দু’টো লেকের নাম রাখা হয়েছে বান্টিঙ লেক।

(চলবে)

[৪১] ২০০৪ সালের সমীক্ষায়, তৃতীয় স্থানে ছিলেন কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিয়ের ট্রুডো, দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন ক্যান্সারাক্রান্ত এথলিট টেরি ফক্স এবং প্রথম স্থানে ছিলেন কানাডার সাসকাচুওয়ান প্রদেশের প্রিমিয়র [মুখ্যমন্ত্রী] টমি ডগলস।

[৪২] ১৯৫৩ সালে বান্টিঙ বিল্ডিঙের পাশেই নির্মিত হয় আরেকটা ভবন। সেই ভবনের নাম রাখা হয় ‘বেস্ট বিল্ডিং’। এখানে ‘বেস্ট ইনস্টিটিউট’ নামে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরেকটা গবেষণা কেন্দ্র চালু করে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়।

[৪৩] ১৯১৭ সালে, বৃটিশরাজের তরফে মোট পাঁচটা সম্মান প্রদানের কথা ঘোষণা করেন ইংলন্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ। মর্যাদার ক্রমানুসারে তারা হলো-

১) নাইট [বা ডেইম, মহিলা প্রাপকদের উপাধিতে ‘ডেইম’ শব্দটা ব্যবহার করা হয়] গ্র্যান্ড ক্রশ অব দ্য অর্ডার অব দ্য বৃটিশ এম্পায়ার [জিবিই]

২) নাইট [বা ডেইম] কম্যান্ডার অব দ্য অর্ডার অব দ্য বৃটিশ এম্পায়ার [কেবিই]

৩) কম্যান্ডার অব দ্য অর্ডার অব দ্য বৃটিশ এম্পায়ার [সিবিই]

৪) অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য বৃটিশ এম্পায়ার [ওবিই]

৫) মেম্বার অব দ্য অর্ডার অব দ্য বৃটিশ এম্পায়ার [এমবিই]। এঁদের মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর সম্মান প্রাপকের নামের পূর্বে ‘স্যর’ উপাধি লেখা হয়।

[৪৪] ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সাল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে ‘দ্য জায়েন্ট’ সিরিজ। দু’তিন সপ্তাহ জুড়ে সেই কমিক স্ট্রিপে প্রকাশিত হতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনী। যেমন, আলেক্সান্দার গ্রাহাম বেল [৩০শে নভেম্বর-১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৪], ম্যাক্লাউড [২৮শে ডিসেম্বর ১৯৬৪-২রা জানুয়ারি ১৯৬৫], নর্মান বেথুন [১৮ই এপ্রিল-১৪ই মে ১৯৬৬], গান্ধি [১৯শে জুন-১২ই অগস্ট ১৯৬৭] প্রমুখ।

[৪৫] ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, বর্তমান অবস্থার তথ্য ও কিছু নিদর্শন সম্বলিত বস্তুকে কোনও বাক্সের ভিতরে রেখে, বাক্সটাকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া বা অন্যত্র রেখে দেওয়াকে টাইম ক্যাপসুল বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কারণে টাইম ক্যাপসুল পোঁতা আছে। প্রসঙ্গত, ভারতেও কয়েকটা ‘টাইম ক্যাপসুল’ পোঁতা আছে।

[৪৬] ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০, আমস্টারডাম শহরে গঠিত হয় ‘ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবিটিস ফেডারেশন’। এই প্রথম সভার ‘অনারারি প্রেসিডেন্ট ’ নির্বাচিত হয়েছিলেন বেস্ট এবং যসলিন।

[৪৭] এই তালিকার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন, [এডওয়ার্ড ক্লার্ক নোবেলের ভাই] রবার্ট লেইং নোবেল (১৯৯৭), নরমান বেথুন (১৯৯৮), জন জেরাল্ড ফিৎজেরাল্ড (২০০৪), ম্যাক্লাউড (২০১২)।