অর্থমূল্য বেশি, এমন কোনো পার্থিব জিনিসের উপর আমার সাংঘাতিক টান কখনো ছিল না, এখনো নেই।

বিলাসব্যসনের সামগ্রীর সংজ্ঞা এই বিশ্বায়নোত্তর যুগে পালটে গিয়েছে — আগে যা লাক্সারি হিসেবে পরিগণিত হতো, এখন সেগুলোই জীবনযাপনে আবশ্যিক, বেয়ার নেসেসিটি।

সে সব বস্তু আমারও রয়েছে, তবে সবই মধ্যমমূল্যের। যখন প্রথম চারচাকা কিনি, স্টেট ব্যাঙ্কের জীবনসুধা অফিসের কার লোন ডিপার্টমেন্টের ভদ্রলোক বলেছিলেন — “এঃ, গাড়িতে একটা এসি অবধি নেই, ডাক্তার মানুষ, একটু বেশি দামেরটা নিতে পারতেন তো!”

আমি হেসেছিলাম। অটো, মেট্রো ধরে ডিউটি যেতে হবে না, নিজের একটা বাহন হলো — তার আবার এসি, নন-এসি! আমার কাজ চলে যাবে তো!

বিয়ের যে সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানটিতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, সেখানেও আমার পরিধেয় শাড়ি-গয়না সমবেত অভ্যাগতদের মধ্যে সর্বাধিক অল্পমূল্যের, এ কথা মনেপ্রাণে জানতাম। তাতে কি? বেমানান তো আর লাগছিলাম না — ওতেই আমি তুষ্ট।

আমি কি খুব কৃপণ? নাকি হিসেবি? সেই হিসেবটা আমার আর করা হয়ে ওঠেনি। গরিব বাবা মায়ের সন্তানরা খুব অল্প বয়সেই দুনিয়াদারি শিখে নেয়, আমিও নিয়েছিলাম বোধহয়। যদিও আমার মা-বাবা আমাকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে টাকাপয়সার ব্যাপারে কোনো আপস করেনি কোনোদিন, নিজেরা কৃচ্ছ্রসাধন করেও আমাকে অপর্যাপ্ত জাগতিক সুখে ভরিয়ে রাখতে চেয়েছে সবসময়, তবু, আমি আমার চাহিদার আকাশটাকেই বড় করতে পারিনি কখনো। ছোট স্বপ্ন, ততোধিক ছোট আশা — ছোট ছোট ইচ্ছে, অল্প একটুখানি চাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া পায়েসের ডেকচির তলানি চাঁছিটুকুর মতো সামান্য — সেটুকু মিটলেই অনেক মনে হতো আমার।

বড় হয়ে মায়ের তাগাদায় নিজের গয়নাগাঁটি কেনার জন্য সোনার দোকানে ঢুকে তটস্থ হয়ে পড়তাম। হালকা সোনার ফাঁপা দেখনদারি গয়না পছন্দ করতাম — মা রাগ করে বলত, তোর নজর বড় নিচু।

আমি নিরুপায়। স্মার্টফোন কিনতে গেলে নামী কোম্পানির সবথেকে কমদামীটা নিয়ে বাড়ি ঢুকি — পরদিন হাসপাতালে সহকর্মীরা খেপিয়ে মারে।

মা থাকতে পুজোর সময় একটি করে ‘ভাল’ শাড়ি কিনতেই হতো, আটপৌরে কিনলে পার পাওয়া যেত না।

আমি ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো কিনতাম নামী শাড়ি — কখনো কাতান, কখনো কাঞ্জিভরম — কিন্তু সবথেকে কমদামীটা নিতাম। কেন জানি না মনে হতো, বড্ড অপচয় হচ্ছে। কর্পোরেশনের প্যাঁচখোলা কলের জলের মতো তোড়ে ভেসে যাচ্ছে টাকাপয়সা — অকারণ।

হঠাৎ নিজের সংকীর্ণ চরিত্রদৌর্বল্যের ঝাঁপি হাটের মাঝে খুলে বসলাম কেন, তার একটা জোরদার কৈফিয়ত দিতে হবে বৈকি।

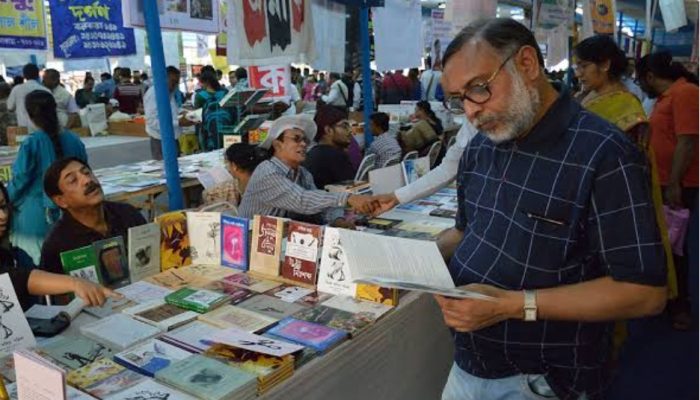

বইমেলা চলছে শহরে। ফেসবুকের বিভিন্ন পোস্টে একধরণের আফশোস শুনতে পাচ্ছি, বইয়ের দাম নিয়ে। সে নাকি গত তিন বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত উৎসাহী পাঠকের হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে বই।

কেউ কেউ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতো প্যারাডক্সিকাল উদাহরণ দিচ্ছেন — বইয়ের দাম যদি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েই থাকে, তবে এত টাকার বই বিক্রির তথ্য গিল্ড দিচ্ছে কি করে? তার মানে বই তো কিনছে লোকে, দামের অজুহাতে পিছিয়ে তো আসছে না। কেউ বলছেন, পাঁচ টাকার তেলেভাজার পরিবর্তে পাঁচশো টাকার পিজ্জা খেয়ে রসনাতৃপ্তিতে বাধছে না মানুষের, যত দোষ বইয়ের দামের? প্রকাশনার খরচ বেড়েছে, বেড়েছে কর্মীদের পারিশ্রমিক, বই বিক্রিও তো একটা ব্যবসা — সেটার কথাও তো ভাবতে হবে। এই অতীব যৌক্তিক কথার মাঝে কেউ কেউ আবার বই আর পিজ্জার তুলনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন — সূক্ষ্ম সৃজনের সঙ্গে গোদা খাবারের কম্প্যারিজন? অমার্জনীয় অপরাধ!

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল আমার অল্পবয়সের বইমেলার কথা। বাবা মেলা থেকে কিছু রোগা রোগা লিটল ম্যাগাজিন আর চিকন চেহারার কবিতার বই ছাড়া অন্য বই বিশেষ কিনত না। ঘুরে ঘুরে জোগাড় করে আনত রাজ্যের প্রকাশকদের ছাপা পিতপিতে ক্যাটালগ। তারপর দু’তিনমাস ধরে চলত, সেইসব ক্যাটালগে অবশ্যক্রেতব্য বইগুলো লাল কালি দিয়ে দাগানো। রেস্ত-র জোগাড়ও চলত নিশ্চয়ই। তারপর, বৈশাখ মাসের গোড়ায় দেখতাম অফিসের অ্যাম্বাসাডরের ডিকি থেকে নামছে পেপার মিলের মোটা ব্রাউন কাগজে বাঁধাই হওয়া স্বাস্থ্যবান সব গ্রন্থগুচ্ছ — একেকবারে একেকটি লেখকের পূর্ণাঙ্গ অমনিবাস। আমি হিসেব কষতে বসে দেখতাম, এবারের কেনাকাটায় হাজার দুয়েক টাকা বেরিয়ে গিয়েছে বাবার — সেই নব্বই একানব্বই সালে, বাবার মাস মাইনেই তখন বোধহয় কুল্লে হাজার ছয়েক। তাতে কিন্তু মাকে রাগ করতে দেখিনি কোনোবারেই।

না, বই কিনতে কার্পণ্য আমারও নেই, অন্তত এখনো পর্যন্ত নেই। ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না।

এখনো বইমেলা/বাড়ির কাছের বইবিপণিতে গিয়ে পছন্দসই বই পেলে প্রথমে তার দক্ষিণাটি দেখে নিই ঠিকই, কিন্তু অপ্রতিরোধ্য টানে কিনেও নিই দুঃসাহসী হয়ে। ফেরার পথে কৃপণ মনকে বোঝাই, সামনের মাসে না হয় বড় মাছ ছেড়ে ছোট মাছ খাব রোজ, এখন মাসখানেক গাড়িটা সপ্তাহে দু’একদিন করে বের করব না, পাবলিক ট্রানসপোর্টে যাব — হাজার খানেক টাকা পেট্রল খরচ তো বেঁচে যাবে, শোধবোধ হয়ে যাবে অনাবশ্যক অপচয়ের — এমনই সব খ্যাপাটে ছিটগ্রস্ত চিন্তায় মনকে প্রবোধ দিতে থাকি, বই কেনা তো মোটেই বাজে খরচ নয়।

এখন আর অর্থকরী চিন্তা অতটা ভোগায় না, তা-ও পুরোনো অভ্যাস, বহুব্যবহারে ঈষৎ দেবে যাওয়া চিরপরিচিত বালিশটিতে মাথা রাখার চেনা আরামের মতো — ছাড়ে না সহজে।

তবে কখনো সখনো জিনিসের দামের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলি না। শপিং মলে আমি পা দিই না। অনলাইনে কেনাকাটাও করিনি জীবনে। পথচলতি বাজারহাট বা ফুটপাথি দোকানে সওদা করেই আমি অভ্যস্ত — তরিতরকারি, ফলমূল, শুকনো মাসকাবারি জিনিস থেকে আরম্ভ করে টিপের পাতা, সেফটিপিন, কাপড় শুকোনোর ক্লিপ পর্যন্ত রাস্তা থেকে কিনতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করি। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি আমাকে এক কেজি বেগুন বা পেঁপের দর জিজ্ঞাসা করেন, বলতে পারব না। যেমন বলতে পারব না, সায়ার দড়িও মিটারে কত টাকা করে পড়ছে ইদানিং। যে মানুষগুলো এইসব জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেন, আমি জীবনেও তাঁদের থেকে দরদাম করিনি। আমার লজ্জা করে খুব।

আর একটা জায়গায় দামের সঙ্গে আপস করিনি কখনো।

কোনো রকম স্বাস্থ্যবীমার আওতায় না থাকা মায়ের চিকিৎসায় কোনো আপস করিনি কোনোদিন।

সত্যি বললাম কি? সত্যিই কি করিনি আপস? এই শেষবারের আগে অবধি যতবার মাকে কর্পোরেট হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি, প্রথম দু’একদিন পর থেকেই ভিজিটিং আওয়ারে চোখে তীব্র জিজ্ঞাসা নিয়ে মা তাকিয়ে থেকেছে আমার মুখের দিকে — কখনো অক্সিজেন মাস্কের মধ্যে থেকেই জড়ানো দুশ্চিন্তামাখা প্রশ্ন ভেসে এসেছে — হ্যাঁরে, কত বিল হয়েছে এখনো পর্যন্ত? অনেক, না?

আমি মাছি তাড়ানোর মতো উড়িয়ে দিতাম প্রশ্নটা।

এবারে আর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করার অবকাশ পায়নি মা — শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই সিসিইউ বেডে সপ্তাহ পার হওয়ার পরে, যখন একরাশ হতাশা, কষ্ট আর দুর্ভাবনা নিয়ে বাড়িতে ব্যাঙ্কের পাসবই হাতড়ে হিসেব কষতে বসেছিলাম, টেলিপ্যাথিতে কি টের পেয়েছিল মা? টের পেয়েছিল, যত্নে জমানো পুঁজি শেষ হয়ে আসবার ভয় পাচ্ছে মেয়ে? ভয় পাচ্ছে মায়ের লড়াইতে সঙ্গত করার টাকাপয়সা জোগাড়ের? তাই কি আত্মজার চিন্তার ভার লাঘব করার জন্য বড্ড তাড়াতাড়ি লড়াইটা শেষ করে যবনিকা ফেলে দিয়ে চলে গেল চিরতরে?

জানি না। শুধু জানি, এই জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। প্রশ্নটা এখন আমার কাছে অমূল্য। উদ্বৃত্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের আকুল আর্তি দিয়ে মায়ের কাছে না রাখা এই অব্যক্ত প্রশ্নের দাম চুকিয়ে যেতে হবে আমাকে।