প্রাককথন

২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একক মাত্রা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। দশ বছর পরে ফিরে দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, জনস্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা একটুও কমেনি। অন্য কথায় বলা যায়, আমরা রবীন্দ্র-পূজার বহুতর আয়োজনের মাঝে তাঁকে ভুলে থাকার অভ্যাস রপ্ত করেছি। রোগ হবার পরে হাসপাতাল ডাক্তারখানায় চিকিৎসা নিয়ে আমাদের যেটুকু হইচই, জনস্বাস্থ্য নিয়ে সেটুকুও নেই। ফলে কর্পোরেট আমাদের জন্যে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করে দেবে, আমরা স্রেফ টাকার থলিটা জোগাড় করতে পারলেই ভূরিভোজে বসে যাব, নানাবিধ চিকিৎসা-বিভ্রাট সত্ত্বেও এমন ভাবনা আমাদের এখনও ছাড়েনি।

তাই পুরনো লেখাটি কিঞ্চিৎ ঘষামাজা করে এখানে রাখছি। দীর্ঘ লেখায় ফেসবুকে পাঠক জোটে না। তাই লেখাটি ভেঙ্গে নিয়েছি চারটি পর্বে। প্রতিটি পর্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এক-একটি পর্ব পড়লে তার বিষয় আলাদা করে পড়ে বুঝতে অসুবিধা হবার কথাও নয়।

পর্ব ২

(প্রথম পর্বের পরে)

জনস্বাস্থ্যের ধারণার বিকাশ, ব্রিটিশ ভারত ও রবীন্দ্রনাথ

জনস্বাস্থ্যের ধারণাটি চিরকালীন নয়, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটেছে। সিন্ধুসভ্যতায় নগর-পরিকল্পনা ও পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন আছে। সুতরাং জনসাধারণের স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনা অতি প্রাচীন। কিন্তু আধুনিক জনস্বাস্থ্যের ধারণা তার চাইতে অনেক দূরে। সম্রাট অশোক, শের শাহ বা আকবর জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তবুও বলতে হবে, জীবন যাপনের সামগ্রিক ধারণা হিসেবে, আধুনিক অর্থে জনস্বাস্থ্যের জন্ম তার চাইতে অনেক পরে।

আমাদের দেশে আধুনিক অর্থে জনস্বাস্থ্য প্রথম রূপ পেতে শুরু করেছিল আক্রমণকারী ইউরোপীয় সেনা ও উপনিবেশ স্থাপনকারী বিদেশি প্রভুদের নিরাপত্তার তাগিদে। এদেশে মানুষের স্বাস্থ্য তথা জীবনের জন্য ইংরেজ শাসককুল যে ব্যবস্থা করেছিল সেটি কতটা কার্যকরী বা কতটা ভাল ছিল সে-ব্যাপারে নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়া কঠিন, হয়তো নিরপেক্ষ অবস্থানের ধারণাটিই অবাস্তবও। সেসময়ে এদেশের জনস্বাস্থ্যের প্রধান শত্রু ছিল ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা করে স্যার রোনাল্ড রস নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর অবদান ছাড়া ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই দিশাহীন হয়ে যেত। তাঁর অবস্থান বিচার করলে বোঝা যাবে, প্রায় একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছিল, রস-এর তা নজরে আসেনি।

ব্রিটিশ শাসন যে এদেশে প্রায় স্বর্গরাজ্য এনে দিয়েছে, রসের কাছে সেটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। তাঁর ভাষায়, ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে এনেছে “সততা, আইন, ন্যায়বিচার, রাস্তা, ডাকব্যবস্থা, রেলপথ, সেচ, হাসপাতাল … এবং সভ্যতার জন্য যেটা একান্ত দরকার সেই চূড়ান্ত ওপরতলার কর্তৃত্ব।” (রস, ১৯২৩) কথাটা রস-এর কাছে মোটেও মিথ্যে ছিল না। রস-এর উক্তির কিছুদিন পরে ভারতীয় মার্কসবাদী রজনী পাম দত্ত বললেন, “… শহরে ও গ্রামে খেটে খাওয়া মানুষের জন্য সাধারন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, গণ-পরিচ্ছন্নব্যবস্থা বা স্বাস্থ্য এত কম যে তাকে নেই-ই বলা যায়।” (দত্ত, ১৯২৩) কিছু ভুল বলেন নি রজনী পামও। “কাদের স্বাস্থ্য?” এই প্রশ্নের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক ছিল। কাদের কেন্দ্রে রেখে, কাদের জন্য, কাদের দ্বারা (জন-) স্বাস্থ্যব্যবস্থা? বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনের পুরোটা জুড়ে, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থা কীভাবে ও কতটা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছিল? জনমানসে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার আলোচনায় এটি অতি প্রাসঙ্গিক।

ব্রিটিশ শাসনেই প্রথম আধুনিক অর্থে জনস্বাস্থ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু সত্যিকারের ‘জন’-কে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে সেই ‘জন-স্বাস্থ্য’ গড়ে তোলা হয়। ভারতের নাগরিক তখনও কেউ ছিল না, ছিল মহারাণীর অভাজন প্রজা। এই ‘জনস্বাস্থ্যে’ তারা ছিল বহিরাগত। তাদের যার শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিয়ে সমগ্র সভ্যতার ইমারত তৈরি হয়েছিল। ‘জনস্বাস্থ্যের’ ইমারত তার ব্যতিক্রম ছিল না। সে ইমারতে ‘জন’-এর প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

কিন্তু সেই ইমারত ছিল স্যার রোনাল্ড রস সাহেবের কাছের লোকেদের একান্ত নিজস্ব। ডেভিড আর্নল্ড বলেছেন, ডাক্তারি ও গণ-পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সার পেত কেবল ইউরোপীয় বসতিগুলো। বাকিদের জন্য ছিল একেবারে নিঃস্ব ও অনভিজ্ঞ স্থানীয় পুরবিভাগ ইত্যাদি অকেজো সংস্থা। ‘কলোনিয়াল মেডিসিন’ বা ‘ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান’ এখনও একটা যথেষ্ট বিকশিত ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র। তার পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলেন, সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে একটা স্বাস্থ্যব্যবস্থা স্বাস্থ্যনীতির একটা ধাঁচা উপনিবেশগুলিতে আসত। কিন্তু হাবভাব এমন করা হত যেন উপনিবেশের সমস্ত মানুষের জন্য স্বর্গ তৈরি করা হচ্ছে, বা রস-এর ভাষায় “সভ্যতার জন্য যেটা একান্ত দরকার” তার সবই পাওয়া গেছে। কিন্তু আসলে কলোনিয়াল স্বাস্থ্যনীতি ইংরেজ আর তার সেনাবাহিনীর জন্যই কেবল তৈরি হয়েছিল। সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ফাউ হিসেবে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ও স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত এদেশীয় কিছু মানুষের কাজে লেগেছিল।

একথার অনুসিদ্ধান্ত কিন্তু এই নয় যে, সেই সময়ে জনসাধারনের স্বাস্থ্য যতটা খারাপ ছিল তার পুরোটার জন্যই দায়ি হল ব্রিটিশ। আপাত-স্ববিরোধী ব্যাপার হল, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, গণ-পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা বা স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রচেষ্টায় নিজস্ব উদ্যোগ ভারতীয়দের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। এমনকি ব্রিটিশ সরকারের সামান্য ইতিবাচক প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা হত না, বা বহু ক্ষেত্রে সক্রিয় বিরোধিতা করা হত। রবীন্দ্রনাথ এটাতে অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেছিলেন। অবশ্য সরকারের ইতিবাচক প্রচেষ্টায় সহযোগিতা না করার একটা কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভালই জানতেন। সরকার প্রায়ই জোর করে সহযোগিতা আদায় করার চেষ্টা করত। ব্রিটিশরা দেশীয় রীতিনীতি সম্পর্কে ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোষণ করত, আর সেই মণভাব লুকানোর চেষ্টাও তেমন করত না। ফলে তারা দেশীয় রীতিনীতি ও প্রথার ওপর আঘাত করত, আর ভারতীয়রা স্বভাবতই তাদের ভাল কাজগুলোও সদ্দুদেশ্য-প্রণোদিত বলে ভাবতে পারত না। অন্যদিকে, ব্রিটিশ এদেশে আসার আগে পূণ্য-অর্জন বা সামাজিকতার খাতিরে যে যৎসামান্য ‘সামাজিক ব্যয়’ এদেশের রাজারাজড়া জমিদার-জায়গীরদার শ্রেষ্ঠিরা করতেন, তা জনস্বাস্থ্যের কাজে লাগত। সেই ব্যয় রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে ক্রমশঃ কমে আসছিল। এই ‘সামাজিক ব্যয়’-এর প্রেক্ষিতটি আমরা পরে আবার ফিরে দেখব।

জনস্বাস্থ্যে পেশিশক্তি ও রবীন্দ্রনাথ

ইংরেজদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ ছিল, তাদের গায়ের জোরটা বড্ড বেশি, সবকিছুই তারা গায়ের জোরে করতে চায়। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত উদ্দেশ্য এদেশের লোকের ভাল করা। সেখানেও সরকারি পেশিশক্তির প্রদর্শনটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। প্রদীপ বসু লিখেছেন—

“অবশ্য এদেশে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত হয় সেনাবাহিনীকে কেন্দ্র করে। … ১৮৬৪ সালের সংক্রামক ব্যধি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল সৈন্যদের কথা মনে রেখেই। কলকাতায় তখন বেশ বড় সৈন্যশিবির ছিল, এবং আইনের বলে পঞ্জিকৃত বারবনিতাদের কাছেই শুধু সৈন্যদের যাবার অনুমতি ছিল। লক হাসপাতালে এই বারবনিতাদের পরীক্ষা এবং পঞ্জিকরণ হত এবং পুলিশ যে নিয়মিত ধরপাকড় করে এদের নিয়ে আসত …”

“১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে কোম্পানির অধীন ইউরোপীয় সৈন্যদের মধ্যে মাত্র ছয় শতাংশের যুদ্ধবিগ্রহে মৃত্যু হয়, বাকিদের গ্রাস করে ম্যালেরিয়া জাতীয় অসুখ, রক্ত-আমাশা, উদরাময়, যকৃতের অসুখ ও কলেরা … ফলে … জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ হয়ে ওঠে। হিন্দুদের তীর্থ, মেলা, উৎসব উপলক্ষে জনসমাগম যে সংক্রামক রোগজীবাণুর ঘাঁটি এবং বহু মহামারীর উৎপত্তিস্থল এ-ব্যাপারে ইংরেজরা মোটামুটি নিঃসংশয় ছিলেন।”

কুম্ভমেলা আর পুরীর রথযাত্রাকে কলেরার বড় উৎস ভাবতেন ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিরা। তাই ১৯১৪ সাল নাগাদ কলেরার টিকা নিয়ে যখন জোর জবরদদস্তি শুরু হল তখন এই দুটো অনুষ্ঠানের ওপর হাত পড়ল। ১৯৩০-এর এলাহাবাদ কুম্ভমেলা থেকে কলেরা রোগী ও টিকাবিহীনদের আলাদা করে সরিয়ে রাখার জন্য জোর জবরদস্তি শুরু হল। আবার গুটিবসন্তের ক্ষেত্রেও দেশীয় মানুষের সঙ্গে সরকারের সংঘাত বাধে। সরকার জেনার প্রবর্তিত টিকা দেবার আগে দেশীয়রা, বিশেষ করে হিন্দুরা, একরকম দেশীয় টিকা দিতেন। টিকাদারেরা মানুষের গুটিবসন্তের রস ও মামড়ি শুকিয়ে সেটাকেই টিকা হিসেবে ব্যবহার করতেন। অনেক সময় শীতলাপূজো বা অন্যরকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করে দেশীয় টিকা দেওয়া হত। জেনারের টিকার সঙ্গে এই পুরনো টিকার সংঘাত বাঁধল। এসবই ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে।

প্লেগের ব্যাপারেই সরকারি দমননীতির সবথেকে উগ্র প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। ১৮৯৭ সালে সরকার সারা ভারতে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত এক ভয়ঙ্কর আইন জারী করে। রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্য-তিরিশে। রোগ সন্দেহে পৃথকীকরণ, রোগে দূষিত সম্পত্তি নষ্ট করা, সন্দেহ হলেই সড়ক, রেল, এমনকি বাড়ি গিয়ে খানাতল্লাসি করা, এমনকি বাড়ি ভেঙ্গে ফেলা— সরকারি কর্মচারীদের এসব অধিকার দেওয়া হয়। স্বভাবতই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে। কলকাতা শহরেও মেথর, মজুর ও ভিস্তিওয়ালারা ধর্মঘট করে। শহর নরক হয়ে ওঠে, দলে দলে লোক পালাতে থাকে। প্লেগের চাইতে সরকারি ‘পিলেগ-গাড়ি’র শব্দ মানুষের মনে বেশি আতঙ্ক সৃষ্টি করতে থাকে।

পাশ্চাত্য মেডিসিনে দেহকে রোগ ও চিকিৎসাধ—এ’দুয়ের মুখোমুখি সংঘর্ষের এক নিস্ক্রিয় পশ্চাৎপট হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা ছিল। তা রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য মেডিসিনের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য মেডিসিন একদিকে জোর করে (নিস্ক্রিয়) সমাজদেহ থেকে প্লেগ ইত্যাদি মহামারী দূর করতে চাইছে, অন্যদিকে (নিস্ক্রিয়) মানবদেহ থেকে ওষুধ-অপারেশনের জোরে রোগজীবাণু দূর করতে চাইছে। পাশ্চাত্য মেডিসিন তথা অ্যালোপ্যাথির তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেহকে বা সমাজদেহকে এক নিস্ক্রিয় পশ্চাৎভূমির চাইতে বেশি গুরুত্ব পেত না। এ-দুটো ঘটনা রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব সম্ভবত পরস্পর সম্পর্কিত হয়েই প্রতিভাত হয়েছিল। এবং সত্যি সত্যিই এই সমাপতন পাশ্চাত্য মেডিসিনের দর্শনে নেহাত আকস্মিক নয়।

এর বিপ্রতীপে, যখন রবীন্দ্রনাথ জনস্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলেন বা জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রকল্প হাতে নেন, তাঁর কথায়-কাজে বারবার সমাজদেহকে সক্রিয় অংশীদার করার প্রচেষ্টা ফুটে ওঠে।

“এখানে বলবার কথা এই, তোমরা দুঃখ পাচ্ছ, সে দুঃখ যতদিন নিজের চেষ্টায় দূর না করতে পারবে ততক্ষণ যদি কোনো বন্ধু বাহির থেকে বন্ধুতা করতে আসে তাকে শত্রু বলে জেনো। কারণ তোমার মধ্যে যে অভাব সে তাকে চিরন্তন করে দেয়, বাহিরের অভাব দূর করবার চেষ্টা দ্বারা। … যাকে পল্লীসেবা বলা হয়েছে, তার অর্থ তোমরা একত্র সমবেত হয়ে তোমাদের নিজের চেষ্টায় তোমাদের দুঃখ দূর করো।” [‘ম্যালেরিয়া’, অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটিতে কথিত, ফেব্রুয়ারী ১৯২৪]

গায়ের জোরে আইন করে বাইরে থেকে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করার প্রক্রিয়া এখন পাশ্চাত্য মেডিসিনের মূল স্রোত নয়। আজকের স্বীকৃত ঝোঁক হল সমাজের মধ্য থেকে মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে, সামাজিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো। আধুনিক জনস্বাস্থ্যের স্বীকৃত রূপ এরকম হলেও সর্বত্র কাজে পরিণত করা হচ্ছে না। যেমন আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য আলোচনা এখন ভোটের তরজায় কে কাকে কতটা ‘পাইয়ে দিচ্ছে’ সেই বিতর্কে এসে ঠেকছে। কেন এমন হচ্ছে সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের কাছে কাজের কথা হল, জনস্বাস্থ্য নিয়ে সমাজদেহকে সক্রিয় অংশীদার করার রাবীন্দ্রিক প্রয়াসটি আজ তাত্ত্বিকভাবে পাশ্চাত্য মেডিসিনের তথা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বীকৃত অংশ।

(ক্রমশ)

চিত্র পরিচিতি

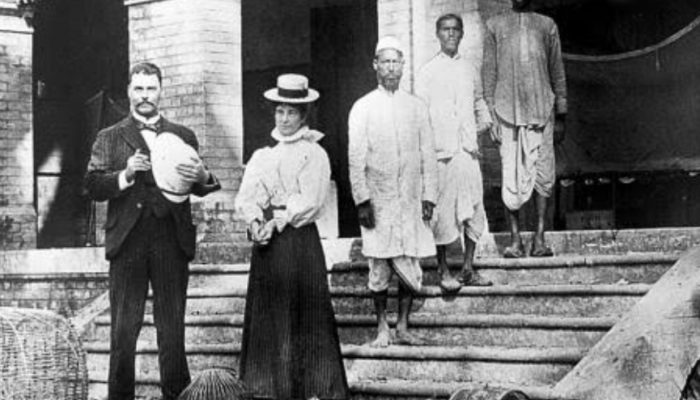

রবীন্দ্রনাথ (চিত্রঋণ nobelprize.org)

তথ্যসূত্র

১) David Arnold. Colonizing the Body. University of California Press. 1993

২) প্রদীপ বসু। মুখবন্ধ। সাময়িকী – পুরোনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৮। সম্পাদনা- প্রদীপ বসু। পৃ ৩২-৩৩

৩) লেখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনার সূত্র উল্লেখ করা আছে।