আমরা করোনা অতিমারির মৃত্যু মিছিলের সময়ে এবোলার সময়টিকে একবার স্মরণ করি। আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চাপে ১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু হয় structural adjustment programs. এর ফলে হাই-টেক যন্ত্রপাতি কেনা শুরু হয়৷ প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে যায়। যখন এবোলা শুরু হয়েছিল তখন স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে সামান্য গ্লাভস বা মাস্কও ছিল না। Paul Gronke তাঁর “The Politics and Policy of Ebola” প্রবন্ধে (আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র Poltical Science-এর ২০১৫ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত) বলেছিলেন – “The civil wars resulted from corruption and authoritarian rule as well as the loss of Western foreign aid after the end of the Cold War and the imposition of International Monetary Fund structural adjustment policies.”

এর ফলশ্রুতিতে কয়েক হাজার মানুষ অসহায়ভাবে মারা গেছে এবোলায়। মধ্যপ্রাচ্যে তেলের দখল নেবার জন্য আমেরিকা যুদ্ধের জন্য ব্যয় করেছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। ম্যালেরিয়া নির্মূল প্রোগ্রামের জন্য বরাদ্দ ১০০ মিলিয়ন ডলার। আর এখন তো আমেরিকা চিনের সাথে “সখ্যের” অজুহাতে খোদ WHO ছেড়েই বেরিয়ে গেছে।

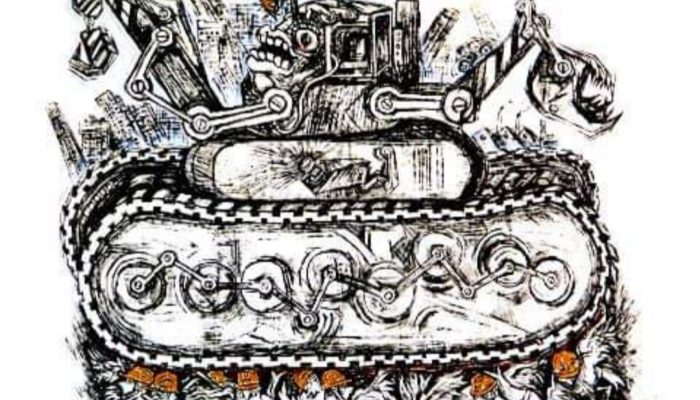

করোনা আমাদের এবং বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থার গোড়া ধরে কিছু পরিবর্তন আনতে চলছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সম্ভবতঃ একটি emblem ছাড়া আর কিছু থাকবে না। সমগ্র বিষয়টি নিতান্ত হাই-টেক এবং কর্পোরেট পুঁজি নির্ভর হতে যাচ্ছে। আক্রান্ত, নিরুপায় এবং বিভ্রান্ত মানুষের কাছে দামী হাসপাতালের কয়েক লক্ষ টাকার বিল এবং একইসাথে ভেন্টিলেটর, ECMO, ICU এগুলো খুব গ্রহণযোগ্য শব্দ হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার হল, ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও দামী হাসপাতাল এবং দামী টেকনোলজি ভালো চিকিৎসার সমার্থক হয়ে উঠছে। এবং লক্ষ্যণীয় হল কর্পোরেট পুঁজি শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র এটাই চায়। মানুষের নতুন চাহিদা এবং স্মৃতি নির্মিত হোক – সে রামমন্দির নিয়েই হোক বা হাই-টেক পাঁচতারা কর্পোরেট চিকিৎসাই হোক।

কিন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথেও তো ঘটনাগুলো ঘটতে পারতো। যদি একটি উজ্জীবিত, প্রাণবন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আমরা গত প্রায় ৫০ বছর ধরে তিলেতিলে মেরে না ফেলে, একটি কাঠামো-সর্বস্ব ব্যবস্থা হিসেবে না রেখে যেমনটা ১৯৭৮-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছিল যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাই হবে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি তাহলে একেবারে প্রাথমিক স্তরে আমরা করোনা আক্রমণের সময়ে “টেস্টিং, কনট্যাক্ট ট্রেসিং এবং আইসোলেশন”-এর কথা ভাবতে পারতাম। রোগী এবং সরকার উভয়েরই বিপুল খরচ বাঁচার সম্ভাবনা ছিল। আলমা-আটা সনদের ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যা বলা হয়েছিল তার মূল কথা ছিল পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের স্বাস্থ্যের সুযোগহীন মানুষটির জন্যও প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা সুরক্ষিত করতে হবে এবং এজন্য স্বাধীনতা, শান্তি, দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা এবং নিরস্ত্রীকরণের নীতি গ্রহণ করতে হবে যার মধ্য দিয়ে একটি দেশের সুষম বিকাশের জন্য আরো বেশি মানবসম্পদ সৃষ্টি হতে পারে।

জেনেভা শহরে ১৯৮১ সালে ৩৪তম ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যসেম্বলি-র অধিবেশন বসেছিল ৪-২২ মে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার সদস্য সমস্ত দেশ অংশ করেছে। সেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি তাঁর ভাষণে বিশ্ববাসীর সামনে বললেন – আমাদের অবশ্যই আধুনিক হাসপাতালের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু বড়ো বড়ো হাসপাতালের জন্য আকাঙ্খা প্রায় সবসময়েই উচ্চ মূল্যের, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর মেডিসিনের দিকে ঝুঁকে থাকে। একে প্রতিহত করতে হবে। আরও বললেন – Primary health care must be within reach, in terms of distance as well as money, of all people. … Services must begin where people are and where problems arise … “Health is neither a commodity to be purchased nor a service to be given.” গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিমত দিলেন ইন্দিরা গান্ধী – স্বাস্থ্য, প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের পণ্য হয়ে ওঠা বা স্বাস্থ্যের অধিকার ইত্যাদি কিছু মৌলিক বিষয়ের স্বাভাবিক, সহজলভ্য সমাধানের পথে। বিশেষ করে যখন বলেন স্বাস্থ্য কোন পণ্য বা কোন পরিষেবা নয়, “it is a process of knowing, living, participating and being”। আজ ৪০ বছর পরে একবার খোঁজ নিতে হবে স্বাস্থ্যের সরণিতে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

ফলে আমরা যদি আন্তরিকভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভাবি তাহলে এই দুর্দিনেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা লাগাতার বলে যেতে হবে।

করোনা সংকটের সময়ে একইসাথে স্বাস্থ্যের এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ এবং অন্যান্য দেশের মানুষের মধ্যে প্রকট হচ্ছে শ্রেণী বৈষম্য আর স্বাস্থ্যের অসাম্য। এরকম সংকটের সময়ে নজরে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সাধারণ মানুষের তরফে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনেতাদের ওপরে ট্রাস্ট বা বিশ্বাস। এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তি হয় সরকারের তরফে স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করা। ভিয়েতনাম, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইংল্যান্ডের মতো দেশে এটা বিশেষভাবে কাজ করেছে। আমাদের এখানে কে কাকে বিশ্বাস করে? এক চূড়ান্ত অবিশ্বাসের বাতাবরণ জন্ম নিয়েছে। স্থানান্তরী বা মাইগ্রেটরি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আচরণ দেখিয়ে দিল রাষ্ট্রের তরফে এদের জন্য চরম ঔদাসিন্য এবং স্বচ্ছতা না থাকা। এবং এ “অব”-মানুষগুলোর রাষ্ট্রের প্রতি ট্রাস্ট বা বিশ্বাস না থাকা।

কি হয়নি এই স্থানান্তরী অসংগঠিত শ্রমিক এবং এদের পরিবারের ওপরে? কয়েক’শ মাইল রাস্তা হেঁটেছে, কোন খাদ্যের কিংবা যানবাহনের ব্যবস্থা সরকারের তরফে করা হয়নি (অসরকারি বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময়ে তাদের সাধ্যমতো খাদ্যের জোগান দিয়েছে), পুলিশের লাঠিচার্জ হয়েছে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে স্রেফ মরে গেছে, স্যানিটাইজার দিয়ে রাষ্ট্রের তরফে “পরিশুদ্ধ” করে নেওয়া হয়েছে, খোলা আকাশের নীচে রোদে পুড়েছে, বৃষ্টিতে ভিজেছে। আর কত মনোরম সংবর্ধনা ভাবা সম্ভব সাধারণ মেধা নিয়ে জন্মানো একজন মানুষের পক্ষে?

ল্যান্সেট-এ (১৮.০৪.২০২০) প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম – “COVID-19 exacerbating inequalities in the US”। লেখাটিতে মন্তব্য করা হয়েছে – “the pre-existing racial and health inequalities already present in US society are being exacerbated by the pandemic.” অর্থাৎ, আমেরিকার সমাজে আগে থেকেই স্বাস্থ্য এবং জাতের (race) ক্ষেত্রে যে বৈষম্য তাকে আরো প্রকট করে তুলেছে কোভিড-১৯। এমনকি এ মন্তব্যও করা হয়েছে যে অতিমারি অতিক্রম করলে – “what is needed afterward is a renewed focus to ensure that health is not a byproduct of privilege.” অর্থাৎ, স্বাস্থ্য রাষ্ট্রের দেওয়া কোন প্রিভিলেজ বা সুযোগ নয়। এর পরের বাক্যটিই সঙ্গতভাবে হতে পারতো – স্বাস্থ্য আমার অধিকার! ঠিক একই কথা প্রযোজ্য মানুষ হিসেবে সম্মান, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান হারানো স্থানান্তরী অসংগঠিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। এদেরকে আমরা দয়া করছিনা। ট্যাক্সদাতা নাগরিক হিসবে সুষম সংস্থান পাওয়া এদের অধিকার।

পরিশেষে

দুটি বিষয় সম্ভবতঃ একেবারে বিলীন হবে – (১) social determinants of health, (২) sustainable development goals। স্বাস্থ্যের অধিকারের এবং social determinants of health-এর প্রবক্তা মাইকেল মার্মট তাঁর Health Gap পুস্তকের শুরুতেই প্রশ্ন করেছেন – “Why treat people and send them to the conditions that make them sick?” কেন অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করে আবার সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে যেখানে তাদের অসুখের সূতিকাগৃহ? এখানেই প্রসঙ্গ আসে social determinants of health এবং একে সফল করার জন্য WHO-র তরফে গ্রহণ করা হয় sustainable development goals-এর কর্মসূচী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করবো, করোনার এই পরম আতঙ্কের বাজারে আমাদের ভারত রাষ্ট্র ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে – (১) এতদিন ধরে পড়ে থাকা ২০১৯-এর কৃষি সংস্কার আইন পাশ করিয়ে নিয়েছে, (২) কৃষকরা কেউ হাতে নগদ টাকা পাবেনা, কিন্তু ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারবে (ফলে আরও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের জালে বাঁধা পড়বে), এবং (৩) সামরিক ক্ষেত্রে কোন্রকম অনুমোদন ছাড়াই FDI (Foreign Direct Investment বা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ৪৯% থেকে ৭৪% হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা-কে (১৩.০৫.২০২০) দেওয়া নীতি আয়োগের (NIITI Ayog) ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার এক ইন্টারভিউয়ে বলেছেন – “You will see a spate a reforms now, as you have seen in case of labour reforms in the states. (The PM) is bent upon turning this crisis into an opportunity, and I think this is what will happen.” সর্বোপরি, সাম্প্রতিককালে যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য ভারত সরকার ৭৪,০০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে।

৫ মাস ধরে বিদ্যমান এই সংকটের সময়েও ফোর্বস-এর পত্রিকায় (২৫.0৪.২০২০) সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে – Billionaire Bounceback: 10 Tycoons Gained $126 Billion Over The Past Month। এই কুবেরদের মধ্যে অ্যামজনের জেফ বেজোস থেকে আমাদের মুকেশ আম্বানি এরকম ১০ জন আছেন। “জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি”-র মতো ব্যাপার আর কি!

সম্ভবত কতকগুলো চিরস্থায়ী পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে সামাজিক জগতে, চিকিৎসার দুনিয়ায় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিদ্যমান অবস্থায়।

এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে “অপর”-এর নির্মাণ। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় (২৩ এপ্রিল, ২০২০) তুরস্কের নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ওরহান পামুক একটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখেছিলেন – “What the Great Pandemic Novels Teach Us”। শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটি ছিল যেকোন সংকটের সময়েই মানুষ, বিশেষ করে রাষ্ট্র, একটি অপর বা other খোঁজে। নিউ ইংল্যান্ড জার্নালের অন্য একটি প্রবন্ধে (“History in a Crisis — Lessons for Covid-19” – ৩০.0৪.২০২০) মন্তব্য করা হয়েছে – One dramatic aspect of epidemic response is the desire to assign responsibility. From Jews in medieval Europe to meat mongers in Chinese markets, someone is always blamed. This discourse of blame exploits existing social divisions of religion, race, ethnicity, class, or gender identity। আমাদের এখানে এই “অপর” কখনো “চিনা ভাইরাস”, কখনো তবলিঘি জমায়েত (যদিও মহারাষ্ট্রে কোন জমায়েত ছাড়াই সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটেছে এখনো পর্যন্ত), আবার কখনো সমাজের “আপদ” স্থানান্তরী অসংগঠিত শ্রমিকেরা। একটি “অপর” পেলে রাষ্ট্র তার নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী এবং জনগ্রাহ্য করে তুলতে পারে। এরকম এক আগামী অভিনব নজরদারি ব্যবস্থাকে ইয়ুভাল হারারি বলেছেন “Under the Skin Surveillance”।

আন্তর্জাতিক জগতে এই “অপর” আপাতত চিন। সিডনি মর্নিং হেরাল্ড পত্রিকার (১৮.০৫.২০২০) একটি গুরত্বপূর্ণ খবরের শিরোনাম “Trump is threatening the global financial system as he looks to punish China”। নিজের অপদার্থতা ঢাকার অধিক ভালো কী উপায় থাকতে পারে? সংবাদটিতে বলা হচ্ছে – “As the Trump administration seeks to hold China for the spread of the coronavirus and deflect attention from its shortcomings, it is widening its search for sanctions and adding financial dimensions to the retribution it is pursuing.”

বেঁচে থাকা এবং অস্তিত্ব নির্বাহের ক্ষেত্রে পার্সোনাল/সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং হয়তো এরপরে জীবনের স্বাভাবিকতায় পরিণত হবে। আমরা গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে ধীরে ধীরে ভার্চ্যুয়াল জগতে নিবিষ্ট এবং সন্তরণ্রত একক ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছি। সে অবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। সমাজবদ্ধ জীবনও হয়তো আর আগের মতো থাকবেনা, ভেঙ্গে যাবে।

রোগী দেখার ক্ষেত্রে টেলিমেডিসিন প্রাধান্যকারী জায়গায় যাবার সম্ভাবনা আছে। রোগীকে স্পর্শ করে স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখা হয়তো কম প্রাধান্য পাবে। গার্ডিয়ান পত্রিকায় (১৩.০৫.২০২০) নাওমি ক্লাইনের প্রতিবেদনের শিরোনাম – How big tech plans to profit from the pandemic। গুগল-এর সিইও Eric Schmidt খুব খোলাখুলি বলেছেন – “The first priorities we are trying to do are focussed on telehealth, remote learning, and broadband”।

একইসাথে করোনাকে কেন্দ্র করে রোগ-কেন্দ্রিক ভার্টিকাল প্রোগ্রাম সামনের সারিতে থাকবে, একেবারে পেছনে চলে যাবে হয়তো আলমা-আটা সম্মেলনে গৃহীত সংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ধারণা। হাই-টেক মেডিসিন কর্পোরেট পুঁজির এক নতুন লীলাক্ষেত্রের জন্ম দেবে।

বর্তমান সংকটে নেতৃত্ব দেবার ভূমিকায় কোন দেশ ছিলনা। ফলে আশ্চর্য হবোনা যদি এক-মেরু বিশ্ব ভেঙ্গে গিয়ে একাধিক মেরু তৈরি হয়। তাহলে দুর্বল দেশগুলোর দর কষাকষি করার ক্ষমতা বাড়তে পারে। এতে বিশ্ববাসীর উপকার হবার সম্ভাবনা আছে।

এগুলো কতকগুলো যৌক্তিক অনুমান। তার আগে মানুষকে বাঁচতে হবে। অঙ্গুলিমেয় কিছু বিলিয়নেয়ারের মুনাফার উদগ্র লালসা এবং প্রভুত্বের ধর্ষকাম মানসিকতা মানুষ এবং জীবজগৎ ও প্রকৃতির মধ্যেকার ভারসাম্য চিরদিনের জন্য বিলীন করে দিয়েছে। আরও অনেক বিপজ্জনক ভাইরাস ও অণুজীবের আক্রমণের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে। জানিনা নতুন শিশুরা কিভাবে আত্মরক্ষা করবে।

তবে ভাইরাসকে নিয়ে সহবাস করা আমাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি হতে যাচ্ছে একথা বলার জন্য পণ্ডিত হবার প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গত মনে পড়বে কাম্যুর প্লেগ উপন্যাসের কথা। সে উপন্যাসের মূল চরিত্র ডঃ রু (Rieux) ফ্রান্সের কাল্পনিক ওরান শহরের মহামারি প্লেগের চিকিৎসা করতে গিয়ে বলছেন – “I have no idea what’s awaiting me, or what will happen when this all ends … For the moment I know this: there are sick people and they need curing.”

মানুষ যত্ন চায়, মমতা চায়, সহমর্মিতা চায়। তাই “what will happen” জানা না থাকলেও আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এমনকি ভারত সরকারের করোনা অতিমারির জন্য ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজের মাত্র ০.৭৫% (১৫,০০০ কোটি টাকা) স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও।

এখানেই সমস্ত কষ্ট, যন্ত্রণা, অসহায়তা বুকে চেপে আর্তের চিকিৎসা করা চিকিৎসকের দায়িত্ব। দায়িত্ব সংবেদী সমাজের, দায়িত্ব মানুষ-মুখী রাষ্ট্রের।

ছবি সৌজন্য: অনুপম রায়

এই লেখার অপেক্ষায় ছিলাম। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই লেখক ও প্রকাশককে।

খুব গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী লেখা।

এই সময় এই লেখার বড় প্রয়োজন। চিকিৎসা পণ্য নয় অধিকার এ কথা উচ্চারণ করতে হবে। আপনার লেখা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। পেটেন্ট act 2005 এ পরিবর্তন আমাদের আরো ক্ষতি করে গেছে যার মূল্য চোকাতে হবে।

বড় পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন ডাঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য নাগরিক স্বাস্থ্যের স্বার্থে উজ্জীবিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা।

নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বাঁচানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। নইলে অতিমারী বা মহামারীতে সাধারণ নাগরিকরা বিপন্ন হবেনই।

এই দায়িত্ব ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের দেওয়া মানে নাগরিকদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া।

ধন্যবাদ ডাঃ জয়ন্তকে।

এগুলো কি? কি হরফ?

সঠিক কথা বলেছেন। কিন্তু সমস্যা সেই এক-রাষ্ট্র কোন সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় ও অর্থ বিনিয়োগ করবে তার উপর জনসাধারণ নির্ভরশীল। তবে এই বিষয়টিতে আলোকপাত করার জন্য ধন্যবাদ।

বিগত দু’বছর ধরে (২০২০-২০২১)ডাক্তার জয়ন্ত ভট্টাচার্য মহাশয় অতিমারিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের বেদরদি চেহারার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ ভাবেই। সঙ্গে সঙ্গে দিক নির্দেশ করেছেন, এই অতিমারিকে ও অত্যন্ত সুশৃঙখল ভাবেই মোকাবিলা করা সম্ভব। তাঁর এই লাগাতার জনসচেতনতার প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ।

রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য কলাপেই তার মতাদর্শগত ছাপ থাকে। এক্ষেত্রেও আছে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিকই নিরঝঞ্ঝাটে থাকতে ভালবাসেন। রাষ্ট্রের রক্ত চক্ষুর স্বীকার হতে চান না। । তার (রাষ্ট্রের) তৈরি খোপ গুলোতে সিঁধিয়ে যেতে পারাটাকেই ভাগ্যবান মনে করেন। খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই মনে করেন, যা চলছে তার সবকিছু ঠিক নয়। এর চেয়েও ভাল কিছু হতে পারত। এবং সম্ভব। তারা যুক্তিবাদী। অন্যদের চোখে “ছিদ্রান্বেষী”। তবে মজার কথা হল, আধুনিক সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে এই ছিদ্রান্বেষীদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য।

এসব কথা কী জনমানসে আজও দোলা দেয়? নিশ্চয়ই দেয়। কারণ এই কথা গুলোর মধ্যে কোন “ধান্দা ” থাকে না।

লক্ষ্য হিমালয় শিখর। তুষার ঝঞ্ঝার কারণে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাব না । তাঁবু খাটিয়ে অপেক্ষা করব পাহাড়ের পাদদেশ। বরফের ঝড় ভয়ঙ্কর হলেও দীর্ঘ স্থায়ী নয়। “মানুষ-মুখী ” রাষ্ট্রের ভাবনা উপেক্ষা করে হিমাঙ্কের পারদ।

বর্তমান অবস্থা সত্যিই চিন্তার।